〔編集者記〕当方が、2011年に書いた文章です。ある短歌誌に載せていただきました。最近は、政治・経済や世界情勢に触れた文章がほとんどという状態ですが、実は人並み以上に文学に対する関心を抱き続けてきた者である、という思いがあります。その関心・こだわりの核心に存在し続けてきたのは、故・吉本隆明氏です。当拙論を書いた翌年11月にその吉本隆明氏が亡くなりました。でも、いまでも一日が終わった25時、心のどこかでぶつぶつと吉本氏と対話をしているような気分が抜け切れていません。心からの敬意を抱いていながらも、口を開けば文句ばかりたれて、あの世の氏をうんざりさせているにちがいありません。

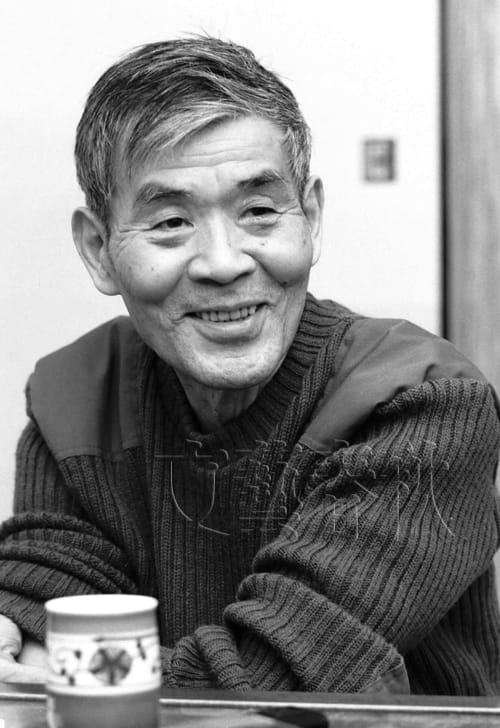

吉本隆明氏

私は、日本の文芸批評の現状について、少なからず小首をかしげている者である。

まずは、そのきっかけについて。

二〇〇四年に発行された『日本近代文学評論選』(千葉俊二/坪内祐三編 岩波文庫上・下二冊)を早速購入して通読したときのことである。その丁寧な編集には一定の好感を持ったのだが、なにやら言い知れぬ違和感が残った。というのは、ページのどこをめくってみても、吉本隆明の文章はもとより彼に言及した一行もないからであった。本書は、一九五〇年代までの評論を載せている。だったら、せめて吉本の『転向論』(1958年)くらいは載せたっていいだろう、と思ったのである。ちなみに、吉本抜きに日本の近代文芸批評は語りえないというのは、誰がどう言おうと、いまのところ常識なのである。

それ以前に、私は『近代日本の批評 昭和篇上・下』(柄谷行人編 浅田彰・蓮見重彦・三浦雅史・野口武彦 福武書店一九九一年、後、講談社文芸文庫に)を読んで、日本のポスト・モダンの夜郎自大ぶりに目の前がかすむくらいに憤激していた。当然のことながら、吉本の扱いも雑になる。浅田の「ぼくは全然理解できない、なぜ吉本があんなに読まれたのか」などという本書中の能天気な発言は、その最たるものである。

別に自慢するほどのことではないのだけれど、私は、吉本思想に入れ込むことで半生を棒に振った者である。また、オウム事件以降における吉本の身の振り方に対して拭いがたい違和感を抱え続けている者でもある。お会いしたことはないのだが、好悪相半ばの感情を抱いていると言っていいのだろう。

だから、吉本思想を黙殺しようとしたり、その目分量を少なく見積もって相対的に自分たちの目方を実態より重く印象づけようとしたりする姑息な身振りには、身体が敏感に反応してしまう。

また、吉本思想について護教的なスタンスを保持し続ける動きに対しても、同様に反応してしまうのである。

ではどうするか、というので五年前に立ち上げたのが「日本近代思想研究会」だった。つまり、吉本思想に対する自分のアンビバレントな思いをあたうかぎり冷静に腑分けすることで、しかるべき場所に吉本思想を位置づける、というのが、当会を立ち上げた私の個人的なモチーフだったのである。

ところが、会の方向性がいつのまにかずれてきた。具体的に言えば、東京裁判問題に深入りするにしたがって、取り上げるテキストが文芸批評から遠ざかりはじめたのである。とはいうものの、そうなるにはそうなるだけの避けられない流れがあり、それを無理やり文学領域に引き戻すのははばかりがある。

そこで、同会とは別に今回「日本近代文芸批評を読む会」を立ち上げることにした。幸いなことに、「文芸批評なるものを根底からとらえなおしてみよう」という会の設立趣旨への賛同者を数名得ることがかなった。いわば同志である。

「読む会」として手始めに取り上げるのは、坪内逍遥の『小説神髄』である。サブ・テキストは『当世書生気質』。ごくオーソドックスな滑り出しということになるだろう。

本書を一読してみて率直に思うのは、今から一二六年前に書かれた本書における逍遥の近代認識は、私が想像していたよりも本格的である、ということだ。そのことについて二点触れておこう。

第一に、文体に関する基本思想について。逍遥は、文体論の冒頭で次のように述べている。

文は思想の機械(どうぐ)なり、また粧飾(かざり)なり。小説を編むには最も等閑(なおざり)にすべからざるものなり。脚色(しくみ)いかほどに巧妙なりとも、文をなさなければ情通ぜず。文字(もんじ)如意ならねば模写も如意にものしがたし。

その意を深く汲み取れば、小説の近代化はその文体の近代化を抜きにしては決して語りえないという基本思想の促しによって、逍遥は、本書で文体論を詳細に展開している、といえよう。その思想は、後の小林秀雄が、プロレタリア文学陣営の素材主義的な文学観を念頭に置きながら、文体の革新なくして思想の革新はありえない、文体こそが思想なのだと喝破したことの先駆けとしてとらえることができるだろう。

第二に、文体の分類について。逍遥は、文体を雅文体と俗文体と雅俗折衷文体とに大別する。さらに、雅俗折衷文体を稗史(よみほん)体と艸冊子(くさぞうし)体とに分ける。ここで、稗史体は「地の文を綴るには雅言七八分の雅俗折衷の文を用ひ、詞を綴るには雅言五六分の雅俗折衷文を用ふ」とされる。また、艸冊子体は「雅俗折衷文の一種にして、その稗史体と異なる所以(ゆえん)は、単に俗言を用ふることの多きと、漢語を用ふることの少なきとにあり」とされる。そのうえで、それぞれの文体の特色と強みと弱みとが豊富な文例を駆使して詳細に述べられるのである。

ここで、私がふと気づいたのは、「稗史体」と「艸冊子体」 とは、吉本が『言語にとって美とは何か』において日本近代文学を言語表出史として描くときにキー・ワードとして用いた「文学体」と「話体」とにおおむね相当するのではないか、ということである。

そう把握することによって、吉本の独創の産物であるかのように見えていたそれらの言葉が、実は日本文学の地下水脈に深く根ざしていることに私たちは気づく。このことは、思想を継承することの本質とか、真の独創性とはなにかとかいった議論と無縁ではないはずだ。先の小林秀雄についても同じことが言えるだろう。

古いからといってゆめゆめ軽く見てはならないのである。

これから、会でいろいろな文芸批評テキストを取り上げていくことになるのだろうが、気構えとしては、一度はあらゆる先入観をなるべくチャラにして、テキストを虚心に読み解くことで視えてきたものをひとつひとつ掴み取って行きたいと思っている。それを持続することが文芸批評の復権への細くて狭い道につながるのではないか、と信じたい。

最後になるが、これまでの小説中心の近代文学言説は、根のところから紡ぎ直されねばならないのではないか、という私なりの(身のほどを知らぬ大胆な)見通しがある。その場合、「短歌」が極めて魅力的なキー・ワードになるのは間違いないだろう。なぜなら、「短歌」という日本独特の文学ジャンルこそが、時枝誠記が『国語学言論』で展開した、「辞」が「詞」を包むという言語の本質をいわば身体性において自覚し、「こそあど」と格闘し続けてきた長い歴史を有するからである。近代批評は、ざっくりといってしまえば、その歴史の重みを軽く見すぎてきたのだ。そのツケを支払うべき主たる債務者はもちろん文芸批評の側なのだけれど、その不当性を歌壇の方々ももっと大声で訴えていただきたいものだ、と私は考えている。

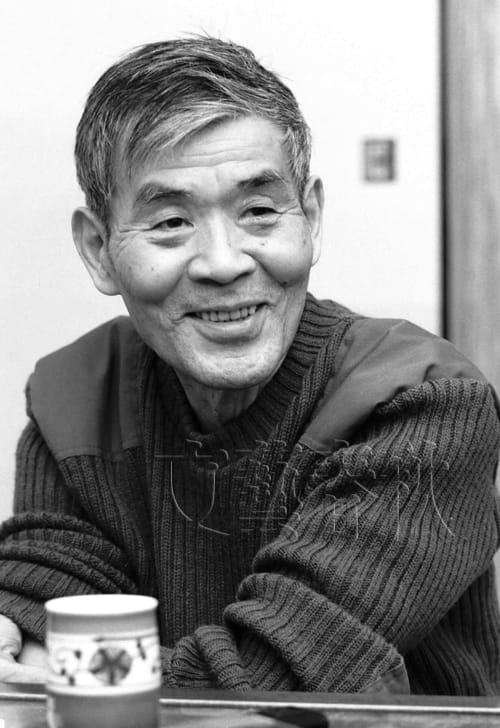

吉本隆明氏

私は、日本の文芸批評の現状について、少なからず小首をかしげている者である。

まずは、そのきっかけについて。

二〇〇四年に発行された『日本近代文学評論選』(千葉俊二/坪内祐三編 岩波文庫上・下二冊)を早速購入して通読したときのことである。その丁寧な編集には一定の好感を持ったのだが、なにやら言い知れぬ違和感が残った。というのは、ページのどこをめくってみても、吉本隆明の文章はもとより彼に言及した一行もないからであった。本書は、一九五〇年代までの評論を載せている。だったら、せめて吉本の『転向論』(1958年)くらいは載せたっていいだろう、と思ったのである。ちなみに、吉本抜きに日本の近代文芸批評は語りえないというのは、誰がどう言おうと、いまのところ常識なのである。

それ以前に、私は『近代日本の批評 昭和篇上・下』(柄谷行人編 浅田彰・蓮見重彦・三浦雅史・野口武彦 福武書店一九九一年、後、講談社文芸文庫に)を読んで、日本のポスト・モダンの夜郎自大ぶりに目の前がかすむくらいに憤激していた。当然のことながら、吉本の扱いも雑になる。浅田の「ぼくは全然理解できない、なぜ吉本があんなに読まれたのか」などという本書中の能天気な発言は、その最たるものである。

別に自慢するほどのことではないのだけれど、私は、吉本思想に入れ込むことで半生を棒に振った者である。また、オウム事件以降における吉本の身の振り方に対して拭いがたい違和感を抱え続けている者でもある。お会いしたことはないのだが、好悪相半ばの感情を抱いていると言っていいのだろう。

だから、吉本思想を黙殺しようとしたり、その目分量を少なく見積もって相対的に自分たちの目方を実態より重く印象づけようとしたりする姑息な身振りには、身体が敏感に反応してしまう。

また、吉本思想について護教的なスタンスを保持し続ける動きに対しても、同様に反応してしまうのである。

ではどうするか、というので五年前に立ち上げたのが「日本近代思想研究会」だった。つまり、吉本思想に対する自分のアンビバレントな思いをあたうかぎり冷静に腑分けすることで、しかるべき場所に吉本思想を位置づける、というのが、当会を立ち上げた私の個人的なモチーフだったのである。

ところが、会の方向性がいつのまにかずれてきた。具体的に言えば、東京裁判問題に深入りするにしたがって、取り上げるテキストが文芸批評から遠ざかりはじめたのである。とはいうものの、そうなるにはそうなるだけの避けられない流れがあり、それを無理やり文学領域に引き戻すのははばかりがある。

そこで、同会とは別に今回「日本近代文芸批評を読む会」を立ち上げることにした。幸いなことに、「文芸批評なるものを根底からとらえなおしてみよう」という会の設立趣旨への賛同者を数名得ることがかなった。いわば同志である。

「読む会」として手始めに取り上げるのは、坪内逍遥の『小説神髄』である。サブ・テキストは『当世書生気質』。ごくオーソドックスな滑り出しということになるだろう。

本書を一読してみて率直に思うのは、今から一二六年前に書かれた本書における逍遥の近代認識は、私が想像していたよりも本格的である、ということだ。そのことについて二点触れておこう。

第一に、文体に関する基本思想について。逍遥は、文体論の冒頭で次のように述べている。

文は思想の機械(どうぐ)なり、また粧飾(かざり)なり。小説を編むには最も等閑(なおざり)にすべからざるものなり。脚色(しくみ)いかほどに巧妙なりとも、文をなさなければ情通ぜず。文字(もんじ)如意ならねば模写も如意にものしがたし。

その意を深く汲み取れば、小説の近代化はその文体の近代化を抜きにしては決して語りえないという基本思想の促しによって、逍遥は、本書で文体論を詳細に展開している、といえよう。その思想は、後の小林秀雄が、プロレタリア文学陣営の素材主義的な文学観を念頭に置きながら、文体の革新なくして思想の革新はありえない、文体こそが思想なのだと喝破したことの先駆けとしてとらえることができるだろう。

第二に、文体の分類について。逍遥は、文体を雅文体と俗文体と雅俗折衷文体とに大別する。さらに、雅俗折衷文体を稗史(よみほん)体と艸冊子(くさぞうし)体とに分ける。ここで、稗史体は「地の文を綴るには雅言七八分の雅俗折衷の文を用ひ、詞を綴るには雅言五六分の雅俗折衷文を用ふ」とされる。また、艸冊子体は「雅俗折衷文の一種にして、その稗史体と異なる所以(ゆえん)は、単に俗言を用ふることの多きと、漢語を用ふることの少なきとにあり」とされる。そのうえで、それぞれの文体の特色と強みと弱みとが豊富な文例を駆使して詳細に述べられるのである。

ここで、私がふと気づいたのは、「稗史体」と「艸冊子体」 とは、吉本が『言語にとって美とは何か』において日本近代文学を言語表出史として描くときにキー・ワードとして用いた「文学体」と「話体」とにおおむね相当するのではないか、ということである。

そう把握することによって、吉本の独創の産物であるかのように見えていたそれらの言葉が、実は日本文学の地下水脈に深く根ざしていることに私たちは気づく。このことは、思想を継承することの本質とか、真の独創性とはなにかとかいった議論と無縁ではないはずだ。先の小林秀雄についても同じことが言えるだろう。

古いからといってゆめゆめ軽く見てはならないのである。

これから、会でいろいろな文芸批評テキストを取り上げていくことになるのだろうが、気構えとしては、一度はあらゆる先入観をなるべくチャラにして、テキストを虚心に読み解くことで視えてきたものをひとつひとつ掴み取って行きたいと思っている。それを持続することが文芸批評の復権への細くて狭い道につながるのではないか、と信じたい。

最後になるが、これまでの小説中心の近代文学言説は、根のところから紡ぎ直されねばならないのではないか、という私なりの(身のほどを知らぬ大胆な)見通しがある。その場合、「短歌」が極めて魅力的なキー・ワードになるのは間違いないだろう。なぜなら、「短歌」という日本独特の文学ジャンルこそが、時枝誠記が『国語学言論』で展開した、「辞」が「詞」を包むという言語の本質をいわば身体性において自覚し、「こそあど」と格闘し続けてきた長い歴史を有するからである。近代批評は、ざっくりといってしまえば、その歴史の重みを軽く見すぎてきたのだ。そのツケを支払うべき主たる債務者はもちろん文芸批評の側なのだけれど、その不当性を歌壇の方々ももっと大声で訴えていただきたいものだ、と私は考えている。