朝起きて外を見ると、霧で真っ白・・・

琳派展、今日は宗達、光琳、抱一三人の「風神雷神図屏風」が同時に出展されている。

行きたいな~、と思っていたものの、

ネットで確認すると入館までの待ち時間270分・・・

ってことでさっさと諦めて、京都市美術館へ。

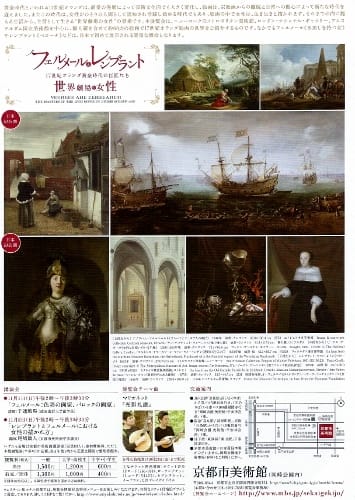

今開催されているのは「フェルメールとレンブラント 17世紀オランダ黄金時代の巨匠たち」。

フェルメールの絵が出ると、東京だと何時間も待つそうです。

ついこの間までここで「ルーブル美術館展」を開催したときにもフェルメールが1枚。

このときは台風接近中だったので、ガラガラでしたが、

普段はすごい混雑だったとか。

今はみんな国立博物館の琳派を観にいってるだろうから空いているだろうと思って朝から出かけました。

近鉄電車で竹田駅まで。

そこで京都市営地下鉄に乗り換えて烏丸御池まで。

ここで降りると京都文化博物館まで徒歩10分ほど。

まだ「レオナルド・ダ・ヴィンチと『アンギアーリの戦い』展、

そして「再興十周年記念 洛陽三十三所 -観音霊場の再興-」、「近衛家 王朝のみやび 陽明文庫の名宝5」が開催中。

でも、今日はそこはスルーで、東西線に乗り換えて東山駅まで 。

三条通を東へ歩き、神宮道へ入ります。

街路樹は花見月で、紅葉しています。

向こうに見えてくるのは平安神宮とその鳥居。

仁王門通りのすぐ北側に琵琶湖疏水。

疎水端の桜の木々も紅葉しています。

橋の北西は京都国立近代美術館。

ふと思って、地図を見ると、大学の1・2回生(教養部)のころはここから歩いて15分くらいのところに居たのだけれど、

当時はここに来たことなかったです。

桜の紅葉と平安神宮の大鳥居。

南東の山の上に建物。

将軍塚かな?

京都市美術館に着きました。

今回の展覧会のパンフレット。

予想通り、空いていました。

日本初展示なのに、フェルメールの絵の前に、人は10人くらい。

今回のフェルメールはNYのメトロポリタン美術館所有の「水差しを持つ女」です。

黄金時代といわれる17世紀オランダは、商業の発展によって芸術文化面でも大きく変化し、絵画は、宗教画からの離脱と日常への関心によって新たな時代を迎えました。またこの時代は、女性が一人の人間として認知され活躍し始める時代でもあり、絵画の中で女性は、生き生きと描かれます。それまでの内に籠もる生活から、主役として生きる”世界劇場の女性”の登場です。本展覧会は、ニューヨークのメトロポリタン美術館、ロンドン・ナショナル・ギャラリー、アムステルダム国立美術館を中心に、個人蔵を含め約60点の絵画で17世紀オランダ絵画の世界をご紹介するものです。なかでもフェルメール「水差しを持つ女」やレンブラント「ベローナ」などは、日本で始めて展示される貴重な機会となります。

(ちらしより)

I ハールレム、ユトリヒト、アムステルダム ―オランダ黄金時代の幕開け

II オランダ黄金時代

- 風景画家たち

- イタリア的風景画家たち

- 建築画家たち

- 海洋画家たち

- 静物画家たち

- 肖像画家たち

- 風俗画家たち

III レンブラントとレンブラント派

IV オランダ黄金時代の終焉

の四部に分けて紹介されています。

例に寄って図録は買わずに、絵葉書を購入。

II-5 静物画家たちから、フローリス・ファン・スホーテンの「果物のある静物」

II-4 海洋画家たちから、コルネリス・クラースゾーン・ファン・リンゲンの「港町の近くにて」

II-6 肖像画家たちから、フランス・ハルスの「ひだ襟をつけた男の肖像」

II-7 風俗画家たちから、ヨハネス・フェルメールの「水差しを持つ女」

III レンブラントとレンブラント派よりレンブラント・ファン・レインの「ベローナ」

美術館の周囲では、京都フィールド・アート・プロジェクトが開催されています。

てっきりベンチに小鳥がとまっているとおもいきや、これも作品でした。

陶器の羽が、風でグルグル回る作品。

男という作品。ピンクのハート(心臓)が印象的。

「34°23'44"N132°27’13"E-35°0'46"N135°47'1"E」という作品。

広島への原爆投下後、広島郵政局に立っていて、爆発後も生き延びた木の苗被爆アオギリ2世だそうです。

タイトル長いですが、ハイフン前が 広島平和記念公園の、後半が京都市美術館の緯度、経度ということのようです。

疎水から分かれる白川沿いに歩いて地下鉄東山駅を目指します。

紅葉が始まっています。

川底は舗装されているのかな?

川端にタチアオイの蕾。そして川の中に仏さま。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます