【読書日記7】

資本主義の終焉:水野和夫『資本主義の終焉と歴史の危機』(集英社新書, 2014/3)がよく売れているそうだが、私には内容がよく理解できなかった。

そこで、彼と大澤真幸との対談本『資本主義という謎:成長なき時代をどう生きるか』(NHK出版新書, 2013/2)も読んだが、「長期金利(10年国債利回り)が0.5%」というのが、17世紀のイタリア・ジェノバの低金利以来だ、ということの意味がよく分からなかった。

「文藝春秋」1月号の水野和夫論文「虚構の成長戦略:資本主義は死んだ」を読んで、「成長なき時代」、「金利ゼロ」、「資本主義の終り」、「歴史の危機」という言葉がやっと立体的につながった。

これは要するに、ペトリ皿の培地における、細菌の増殖曲線のカーブのことを述べているにすぎない。経済学の固有用語がたくさん出てくるから分かりにくいが、資本主義を「初期投資した資本が、(自己)増殖して行く過程」であると定義すれば、資本主義の行方とは「資本の自己増殖の過程の行く末」にほかならないから、バクテリアの増殖と等価になる。

バクテリアの増殖は、初めはゆっくりしているが、やがて「対数期(ログ期)」が来て、等比級数的に急激に増える。が、やがて培地の栄養分が枯渇すると、再び増殖率が落ち、やがて増殖できない「静止期(stationary phase)」に至る。

この現象は、個別商品の普及カーブにも見られ、スマホやウォッシュレットのように、普及が進むと買い換え需要以外の新規需要はなくなる。この段階を経済学では「成熟期(maturation)」と読んでいる。

化学では「飽和(saturation)」というが、静止も成熟も飽和も同じことだ。次の状態へと進むための加速度(増殖率、利益率、需要増加率)がゼロになるということだ。真空中の運動なら慣性が作用するから当速度で進行するが、現実世界では抵抗が存在するから、加速度ゼロなら静止状態になる。

鈴木炎『エントロピーをめぐる冒険:初心者のための統計熱力学』(講談社ブルーバックス, 2014/12)という本が出たが、経済学にも熱力学ことにエントロピーという概念を取り入れることが必要だ。経済評論家はぜひこのエントロピー概念の形成に至る熱の科学の発展史を読んでほしい。

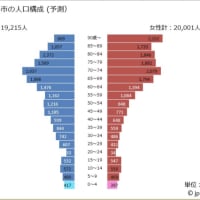

これについては、N.ジョージェスク=レーゲン『エントロピー法則と経済過程』(みすず書房, 1993)くらいしか類書がない。これまでは熱力学の第二法則により「系の外部からエネルギーを注入すれば、経済は無限に発展する」と考えられてきたが、国民経済という枠内でみると、人口が増加しない限り、一種の「熱的平衡」に達して、ゼロ成長、ゼロ金利になるのは当たり前だ。今後はこの観点からの議論が必要になるだろう。

さもないと武器生産と紛争を煽り、それに乗じて国外派兵、戦争という、もっともバカバカしいシナリオが現実性を帯びてくる。

考えてみると、E.F.ヴォーゲル『ジャパン・アズ・ナンバーワン』(TBSブリタニカ, 1979)が出た時、すでに日本は世界の資本主義社会において、前人未踏の時代に突入していた。賃金は毎年上昇し、高い預金利息のため人びとは貯蓄に励んだ。労働の中心は社会に出た「団塊の世代」で、年功序列に従い、安い賃金でモーレツに働いた。

ものの需要が国内で飽和すると、「安くてよい日本製品」は輸出に向かい、自動車を中心としてアメリカと貿易摩擦を起こした。そこでアフリカの果てまで商品を輸出した。

水野は日本という国民国家を一つの企業として捉え、「輸出額」という販売数量をX軸に置き、「粗利益率」をY軸に置き、XとYに囲まれた面積を「実質GDP」と説明している。この面積が増えないとGDPはプラス成長にならない。そのためにはX軸の位置を正の方向にずらす(つまり販売数量を増加させる)か、粗利益率を増やしてY軸上の位置を正の方向にずらすしかない。この説明だとGDPの概念がよくわかる。

日本はすでに、1980年代にバクテリアでいう「静止期」、経済でいう「成熟社会」に突入していた。エントロピーでいうと「平衡状態」だ。16世紀オランダの「チューリップ・バブル」直前のように、庶民にはほどほどの貯蓄形成があった。

その余った金を企業や庶民が、もっと多くしようと土地や株に投資したから、日本でも80年代後半のバブル経済が生じた。実際に、平衡状態にある経済を数値的に成長させるには、生活必需剤の

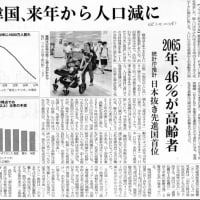

問題はその後のことで、初め「失われた十年」(村上龍)と呼ばれ、次いで「失われた二十年」といわれ、実際にはもう三十年近くにわたり、超低金利ないし金利ゼロの状態が続いている。実質GDPの伸び率は年率プラス0.6%程度、名目GDPは年率マイナス0.5%だという。

日銀のいう「異次元金融緩和」というのもよく分からなかったが、現物の取引でない株、先物取引、為替取引という「バーチャルな市場(電子・金融空間)」(Z軸の新設と拡張)を設けて、従来のXY軸で表される平面的な「実質GDP」を、XYZの3軸で表される立体的空間によるものに変えて、「景気がよくなった」と思わせ、庶民の消費マインドを引き起こさせようというものだという。この説明で実によくわかった。

要するにバブルを起こそうというものだ。

古典落語に「花見酒」がある。(『落語百選:春』, ちくま文庫)

長屋の二人が、花見時の向島に酒樽に入れた酒を売りに行くが、途中で飲みたくなり、一人が自分の金を出して買って飲む。払った金で相手も同様に飲む。二人の間を同じ金が行ったり来たりしているうちに、とうとう樽が空になってしまった。

「大儲けした」と勘定してみたら、たった銀貨一貫しかなかった。

「一貫の銀貨(たま)、これ一つか?」

「それでいいんだよ。兄い、よく考えてみねえ。お前がはじめそれを持ってて一杯買ったろ?」

「買ったよ」

「で、またおれが買ってよ。な、兄いが買って、おれが買って、おれが買ってよ……やって売るうちに、酒二升、みんな飲んじゃったってわけだ」

「ああそうかあ…、勘定はよく合ってる。…してみると無駄はねえや」(落ち)

この落語が江戸期のいつごろ、どこで成立したのか知らないが、「バブル経済」を最初に取りあげたものだろう。実態のない経済のことを「花見酒の経済」というのは、この落語から来ているのであり、ときどき新聞記者が間違って使っているように「浮かれた景気」のことではないと考えている。

日銀の「異次元金融緩和」というのは、Z軸空間での取引を盛んにして、名目GDPの年率を増やし「景気が良くなった」という錯覚を生みだして、消費マインドや設備投資の意欲を呼び戻そうというものだろう。だが、もう誰もその手には乗らないだろう。

水野はシステムの中に、外部から化石エネルギーや原子力エネルギーを注入することで成り立っていた、資本主義というシステムが、もう限界に来ていることを述べ、「中世のよいところを見ならう」ことにもっと意を注ぐべき時代になる、と説く。

江戸時代が「持続可能な循環型社会のモデル」になる、ということはカリフォルニア大ロサンゼルス校医学部生理学教授で、文明評論家のジャレド・ダイアモンドが『文明崩壊(上・下)』(草思社)で強調している。

「歴史の危機」というのは、400年ぶりかの「大きな歴史の転換点」にあるという意味だと理解できる。そういう意味ではわれわれはとんでもない時代に生きているわけだ。

水野は中世的価値観の体現者としてオランダ・ルネサンスを支えたエラスムスの「より寛容な心」を重要視している。

折からアルゼンチンの裁判所が、オランウータンの「人格」を認め、動物園に監禁して飼育することの不当性を認めた、とロイターが報じている。

http://jp.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idJPKBN0K009E20141222

大型霊長類にも、人類と同様に固有の権利があることは、すでに世界の主な類人猿学者や生命倫理学者が今世紀の初めに宣言を発表している。(P.カヴァリエ & P.シンガー編「大型類人猿の権利宣言」, 昭和堂、2001)

もともとヒト(ホモ)とチンパンジー(パン)の間に別目、別科とするほどの動物学的差はなかったが、リンネがサルの分類をする時に、キリスト教の教会に気兼ねして、ヒトだけを別科としたのが、現在にいたる伝統的区分法の起源だ。

「権利宣言」を読んだ時、内容は妥当なので「将来はこういう方向に行くだろな…」(日本訳の担当者に京大の人類学者故西田利貞氏がいた。)と思ったが、まさか裁判所の判決が出るとは思っていなかった。

エラスムスの説く「寛容」というのが、よく分からなかったので彼の『対話集』(1519)(『世界の名著17:エラスムス、トマス・モア』(中央公論社, 1969)を開いて見ると、当時はヨーロッパでカトリックとプロテスタントの宗教対立による戦争が絶えなかった。ちょうど、日本の戦国時代にあたり、宗教の違いを理由に領主や法皇が、戦争を仕掛けては領土を拡大しようとしていた。

エラスムスが描く、各派の主張を読むと(彼は風刺ないし批判としてこれを書いているから、法王庁から禁書にされている)、キリスト教各派が、今のイスラーム原理主義と似たようなことを説いている。

「この戦いは、神のいくさなのだ。勇戦敢闘すれば勝利は確実である。万一戦死したとしても、その勇士はほんとうに死ぬわけではなく、生前そのままの武装で天国に一直線に登って行く。」(「対話集」)

「資本主義が終わる」といっても、こういう16世紀に戻るのはおぞましい。

資本主義の終焉:水野和夫『資本主義の終焉と歴史の危機』(集英社新書, 2014/3)がよく売れているそうだが、私には内容がよく理解できなかった。

そこで、彼と大澤真幸との対談本『資本主義という謎:成長なき時代をどう生きるか』(NHK出版新書, 2013/2)も読んだが、「長期金利(10年国債利回り)が0.5%」というのが、17世紀のイタリア・ジェノバの低金利以来だ、ということの意味がよく分からなかった。

「文藝春秋」1月号の水野和夫論文「虚構の成長戦略:資本主義は死んだ」を読んで、「成長なき時代」、「金利ゼロ」、「資本主義の終り」、「歴史の危機」という言葉がやっと立体的につながった。

これは要するに、ペトリ皿の培地における、細菌の増殖曲線のカーブのことを述べているにすぎない。経済学の固有用語がたくさん出てくるから分かりにくいが、資本主義を「初期投資した資本が、(自己)増殖して行く過程」であると定義すれば、資本主義の行方とは「資本の自己増殖の過程の行く末」にほかならないから、バクテリアの増殖と等価になる。

バクテリアの増殖は、初めはゆっくりしているが、やがて「対数期(ログ期)」が来て、等比級数的に急激に増える。が、やがて培地の栄養分が枯渇すると、再び増殖率が落ち、やがて増殖できない「静止期(stationary phase)」に至る。

この現象は、個別商品の普及カーブにも見られ、スマホやウォッシュレットのように、普及が進むと買い換え需要以外の新規需要はなくなる。この段階を経済学では「成熟期(maturation)」と読んでいる。

化学では「飽和(saturation)」というが、静止も成熟も飽和も同じことだ。次の状態へと進むための加速度(増殖率、利益率、需要増加率)がゼロになるということだ。真空中の運動なら慣性が作用するから当速度で進行するが、現実世界では抵抗が存在するから、加速度ゼロなら静止状態になる。

鈴木炎『エントロピーをめぐる冒険:初心者のための統計熱力学』(講談社ブルーバックス, 2014/12)という本が出たが、経済学にも熱力学ことにエントロピーという概念を取り入れることが必要だ。経済評論家はぜひこのエントロピー概念の形成に至る熱の科学の発展史を読んでほしい。

これについては、N.ジョージェスク=レーゲン『エントロピー法則と経済過程』(みすず書房, 1993)くらいしか類書がない。これまでは熱力学の第二法則により「系の外部からエネルギーを注入すれば、経済は無限に発展する」と考えられてきたが、国民経済という枠内でみると、人口が増加しない限り、一種の「熱的平衡」に達して、ゼロ成長、ゼロ金利になるのは当たり前だ。今後はこの観点からの議論が必要になるだろう。

さもないと武器生産と紛争を煽り、それに乗じて国外派兵、戦争という、もっともバカバカしいシナリオが現実性を帯びてくる。

考えてみると、E.F.ヴォーゲル『ジャパン・アズ・ナンバーワン』(TBSブリタニカ, 1979)が出た時、すでに日本は世界の資本主義社会において、前人未踏の時代に突入していた。賃金は毎年上昇し、高い預金利息のため人びとは貯蓄に励んだ。労働の中心は社会に出た「団塊の世代」で、年功序列に従い、安い賃金でモーレツに働いた。

ものの需要が国内で飽和すると、「安くてよい日本製品」は輸出に向かい、自動車を中心としてアメリカと貿易摩擦を起こした。そこでアフリカの果てまで商品を輸出した。

水野は日本という国民国家を一つの企業として捉え、「輸出額」という販売数量をX軸に置き、「粗利益率」をY軸に置き、XとYに囲まれた面積を「実質GDP」と説明している。この面積が増えないとGDPはプラス成長にならない。そのためにはX軸の位置を正の方向にずらす(つまり販売数量を増加させる)か、粗利益率を増やしてY軸上の位置を正の方向にずらすしかない。この説明だとGDPの概念がよくわかる。

日本はすでに、1980年代にバクテリアでいう「静止期」、経済でいう「成熟社会」に突入していた。エントロピーでいうと「平衡状態」だ。16世紀オランダの「チューリップ・バブル」直前のように、庶民にはほどほどの貯蓄形成があった。

その余った金を企業や庶民が、もっと多くしようと土地や株に投資したから、日本でも80年代後半のバブル経済が生じた。実際に、平衡状態にある経済を数値的に成長させるには、生活必需剤の

問題はその後のことで、初め「失われた十年」(村上龍)と呼ばれ、次いで「失われた二十年」といわれ、実際にはもう三十年近くにわたり、超低金利ないし金利ゼロの状態が続いている。実質GDPの伸び率は年率プラス0.6%程度、名目GDPは年率マイナス0.5%だという。

日銀のいう「異次元金融緩和」というのもよく分からなかったが、現物の取引でない株、先物取引、為替取引という「バーチャルな市場(電子・金融空間)」(Z軸の新設と拡張)を設けて、従来のXY軸で表される平面的な「実質GDP」を、XYZの3軸で表される立体的空間によるものに変えて、「景気がよくなった」と思わせ、庶民の消費マインドを引き起こさせようというものだという。この説明で実によくわかった。

要するにバブルを起こそうというものだ。

古典落語に「花見酒」がある。(『落語百選:春』, ちくま文庫)

長屋の二人が、花見時の向島に酒樽に入れた酒を売りに行くが、途中で飲みたくなり、一人が自分の金を出して買って飲む。払った金で相手も同様に飲む。二人の間を同じ金が行ったり来たりしているうちに、とうとう樽が空になってしまった。

「大儲けした」と勘定してみたら、たった銀貨一貫しかなかった。

「一貫の銀貨(たま)、これ一つか?」

「それでいいんだよ。兄い、よく考えてみねえ。お前がはじめそれを持ってて一杯買ったろ?」

「買ったよ」

「で、またおれが買ってよ。な、兄いが買って、おれが買って、おれが買ってよ……やって売るうちに、酒二升、みんな飲んじゃったってわけだ」

「ああそうかあ…、勘定はよく合ってる。…してみると無駄はねえや」(落ち)

この落語が江戸期のいつごろ、どこで成立したのか知らないが、「バブル経済」を最初に取りあげたものだろう。実態のない経済のことを「花見酒の経済」というのは、この落語から来ているのであり、ときどき新聞記者が間違って使っているように「浮かれた景気」のことではないと考えている。

日銀の「異次元金融緩和」というのは、Z軸空間での取引を盛んにして、名目GDPの年率を増やし「景気が良くなった」という錯覚を生みだして、消費マインドや設備投資の意欲を呼び戻そうというものだろう。だが、もう誰もその手には乗らないだろう。

水野はシステムの中に、外部から化石エネルギーや原子力エネルギーを注入することで成り立っていた、資本主義というシステムが、もう限界に来ていることを述べ、「中世のよいところを見ならう」ことにもっと意を注ぐべき時代になる、と説く。

江戸時代が「持続可能な循環型社会のモデル」になる、ということはカリフォルニア大ロサンゼルス校医学部生理学教授で、文明評論家のジャレド・ダイアモンドが『文明崩壊(上・下)』(草思社)で強調している。

「歴史の危機」というのは、400年ぶりかの「大きな歴史の転換点」にあるという意味だと理解できる。そういう意味ではわれわれはとんでもない時代に生きているわけだ。

水野は中世的価値観の体現者としてオランダ・ルネサンスを支えたエラスムスの「より寛容な心」を重要視している。

折からアルゼンチンの裁判所が、オランウータンの「人格」を認め、動物園に監禁して飼育することの不当性を認めた、とロイターが報じている。

http://jp.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idJPKBN0K009E20141222

大型霊長類にも、人類と同様に固有の権利があることは、すでに世界の主な類人猿学者や生命倫理学者が今世紀の初めに宣言を発表している。(P.カヴァリエ & P.シンガー編「大型類人猿の権利宣言」, 昭和堂、2001)

もともとヒト(ホモ)とチンパンジー(パン)の間に別目、別科とするほどの動物学的差はなかったが、リンネがサルの分類をする時に、キリスト教の教会に気兼ねして、ヒトだけを別科としたのが、現在にいたる伝統的区分法の起源だ。

「権利宣言」を読んだ時、内容は妥当なので「将来はこういう方向に行くだろな…」(日本訳の担当者に京大の人類学者故西田利貞氏がいた。)と思ったが、まさか裁判所の判決が出るとは思っていなかった。

エラスムスの説く「寛容」というのが、よく分からなかったので彼の『対話集』(1519)(『世界の名著17:エラスムス、トマス・モア』(中央公論社, 1969)を開いて見ると、当時はヨーロッパでカトリックとプロテスタントの宗教対立による戦争が絶えなかった。ちょうど、日本の戦国時代にあたり、宗教の違いを理由に領主や法皇が、戦争を仕掛けては領土を拡大しようとしていた。

エラスムスが描く、各派の主張を読むと(彼は風刺ないし批判としてこれを書いているから、法王庁から禁書にされている)、キリスト教各派が、今のイスラーム原理主義と似たようなことを説いている。

「この戦いは、神のいくさなのだ。勇戦敢闘すれば勝利は確実である。万一戦死したとしても、その勇士はほんとうに死ぬわけではなく、生前そのままの武装で天国に一直線に登って行く。」(「対話集」)

「資本主義が終わる」といっても、こういう16世紀に戻るのはおぞましい。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます