訪問日:令和7年2月15日(土)

出 発:JR「堅田駅」

到 着:JR「大津駅」

さあ琵琶湖一周歩紀も最終回となりました。今回は「湖西」のJR堅田駅から再度「琵琶湖大橋」を渡り「湖東」へ。「南湖」の残り東半分を歩いてゴールの「大津」を目指します。「近江八景」もまだ5つ残っていますので、それを意識して歩きました。トイレ・自動販売機はたくさんあるので給水・トイレにはまったく困りませんが、市街地を出るとコンビニ・飲食店はありません。昼食場所についてはネット情報で。

JR「堅田駅」は4回目の訪問です。大阪駅から約1時間(1170円)。大津地方の今朝の最低気温は0.5℃。私が自宅を出た時間の豊能町は-2.6℃でした。

今日の野里町歩紀です。歩数計をリセットして午前7時30分、ニコニコ元気に出発です。

第2回目同様「今堅田交差点」を右折、郵便局・堅田内湖前を通り過ぎ、前回コースの一つ手前である堅田内湖角の交差点を左に曲がります。まだ陽が昇りきってないのでちょっと逆光です。

結構広い道路を2~3分歩けば左に「野神神社」。鳥居の横には「勾當内侍御廟道」と刻まれた石標が立ちます。(午前7時48分)

「殿」と付くほどでもない小さな拝殿と神殿があります。私はこういう雰囲気の神社が大好きです。今日一日の安全を祈願しましょう。

神殿後ろには「勾當内侍墓」。案内文によれば「勾當内侍(こうとうないじ)」とは新田義貞の妻で、激しい恋の末に結ばれたものの義貞が足利尊氏に討たれたことを知り、今堅田の「琴が浜」で身を投じたそうです。合掌

お参りを終え神社の前の交差点を渡りすぐ先の路地を左折。第2回で道の駅に行くため通った「この先通れません」の路地に入ります。琵琶湖大橋のアンダーパス手前に階段があるので上りましょう。琵琶湖大橋の南側歩道に出ます。湖西から渡ればまず緩やかな上り坂になります。

最高部を過ぎたところに展望台ではありませんが、歩道が広くなっている部分がありました。これから歩く「南湖」を望みます。南湖もなかなか広いですよ。

この後は平坦な道が続きます。料金所に着きました。普通車の通行料金は120円(ETC利用)のようですが、歩行者・自転車は端の出入口をスルー。

「琵琶湖大橋東詰交差点」の角には「セブン・イレブン琵琶湖大橋東口店」。この後しばらくコンビニはないので必要なものがあればここで揃えましょう。前回は交差点を挟んで斜め向かいのローソンから琵琶湖大橋を渡ったので、実質的にはここが今日のスタートです。ここは滋賀県守山市。(午前8時15分)

やがて湖畔には「湖岸緑地木浜2公園」。これまでもいくつもの「湖岸緑地」を歩いてきましたが、これは琵琶湖畔に整備された「県営」都市公園です。

公園のすぐ横は「さざなみ街道」と「ビワイチサイクリングロード」です。今日は基本的にさざなみ街道に沿って歩くのでマップを見なくても道を間違うことはないでしょう。

振り返ればさっき渡った琵琶湖大橋と雪を抱いた比良連山。

緑地の左(東)側は「木浜内湖」という内湖を埋めたてた広大な人工島で「SGホールディングスグループ」の立派な体育館や野球場、競技場などが並びます。その隣には「佐川博物館」という施設があるので「佐川急便」グループの社有地なんでしょうね。

住宅街を過ぎれば埋立地の南側は「琵琶湖レークサイドゴルフコース」。私はゴルフをしませんが、日本のゴルフ場はほとんどが山を切り拓いて作られているので、平坦なコースは珍しいそうですよ。

公園をどんどん進みます。

ゴルフコースを過ぎれば木浜内湖の一部が残っていました。(午前8時47分)

この辺りから湖岸緑地は「木浜1公園」になります。

芝生公園や東屋がありキャンプやBBQができるそうです。

しばらく琵琶湖と田園の間を進みます。朝霞の向こうには「近江富士(三上山)」が。

小さな船溜まりを過ぎれば「赤野井3・2・1公園」になります。

ここも東屋や芝生公園があります。今は冬なので閑散としていますね。

右に小さな半島が見えてきました。「烏丸半島」です。

「県立琵琶湖博物館」や芝生広場などがある大きな公園があります。

半島入口の向かいには「道の駅草津グリーンプラザからすま」。草津市に入ったようですね。(午前9時30分)

「近江牛カレー」。レトルトですが有名ですね。カフェもありますよ。

さざなみ街道に戻りましょう。

ここからは「津田江公園2・1」と続きます。

デイキャンプやたき火を楽しんでいる人がたくさんいました。ちょっと前のアウトドアは「火を起こす→肉を焼く→食べる」でしたが、最近は色々なアイテムを揃えること自体を趣味にされている方が多いので直火などもなく皆さんマナーを守っておられます。

左には「津田江内湖」。広い内湖で水上スキー大会なども行われるそうです。

水路を越えれば「志那2公園」になります。

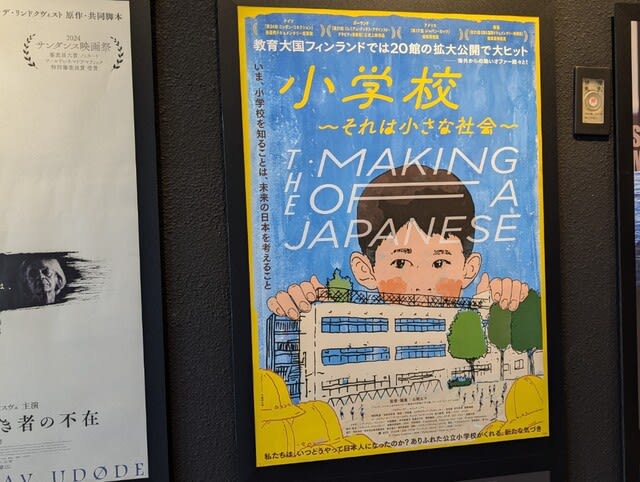

その手前で中学生の集団とすれ違いました。みんな元気に「こんにちは」と挨拶をしてくれます。日本の子どもたちは躾けられていますね。学校教育のおかげでしょうか。ただ個人になると「日本人」って奴は…。何か構造的な原因でもあるのでしょうね。私は薄々「○○」のせいだと思っています。

さざなみ街道は「志那漁港」を跨ぎます。

漁港を越えれば「志那1公園」になります。

水田の向こうに「平湖」という内湖が。奥には「柳平湖」という内湖が続くようです。

しばらくさざなみ街道を歩きます。

あまり風景は変わらないのでどんどん歩きましょう。

歩道はビワイチサイクリングロードと兼用になっています。後ろから自転車が音もなく疾走してくるので歩行者は進路を変える際、必ず後ろを確認しましょう。サイクリストの皆さんも歩行者を追い抜くときは徐行願います。(記事と写真は関係ありません)

水路を二つ越えれば「北山田公園」。

公園は「北山田漁港」を挟んで1と2に分かれます。

この立派な建物は何でしょう。

通り過ぎて門のプレートを見ると「岡田茂吉研究所美術館」というそうです。ググってみると宗教団体のようですね。

やがて「帰帆(きはん)北橋」という大きな橋が現われました。(午前11時15分)

橋を渡れば「矢橋帰帆島」。ここは人工島なので「島」には数えません。近江八景「矢橋帰帆」は矢橋港に帰港する帆掛け舟を描いたものですが、人工島の造成により今はありません。そのため当時を偲び人工島の名称を「矢橋帰帆島」としたそうです。

今日初めての近江八景です。「矢橋帰帆」は、こんな風景だったのでしょうか。

人工島の湖岸側は南北に細長い「帰帆緑地3.2.1」になっています。

ここは草津市から大津市を眺める撮影ポイントだそうです。

足元のハートマークに立って撮影しました。大津の市街地と比叡山です。

「帰帆南橋」で矢橋帰帆島を後にします。

そして橋を渡れば左に「イオンモール草津」。あちこちにある大きなショッピングモールです。入ってみましょう。

どこもそうですがレストラン街やフードコートがあります。良い時間ですね。今日も腹時計は正確です。昼食にしましょう。

今日の昼食は「豚屋とん一」。フードコートなので完全セルフサービスです。気兼ねしなくて良いですね。孤独な歩紀ニストは人との接点を求めません。

「とんテキ定食(並)」(税込1199円)でエネルギー補給!

食事を終えて午後0時15分出発。近江大橋をアンダーパスでくぐります。近江大橋は南湖周辺の市街地化に伴い湖西と湖東を結ぶバイパス道路として昭和49年に開通しました。

すぐ「大津市」に入ります。

湖畔に出ればさざなみ街道は「夕照の道」とも呼ばれます。

そしてこの辺りはもう大津市の市街地です。左には色んな店が並びます。

マクドナルドを過ぎて橋を渡れば湖岸に出てみましょう。そしてここが「琵琶湖」と「瀬田川」つまり湖と川の境界になります。

瀬田川に沿って進みます。

水道橋でしょうかアーチ橋をくぐれば「JR東海道本線」。川沿いには大学や高校漕艇部の艇庫が並び川岸にはボートが並んでいました。漕艇って結構エリートのスポーツですよね。

続いて「国道1号線」が走る「瀬田川大橋」をくぐります。

もう完全に川ですね。瀬田川は京都府に入れば「宇治川」と呼ばれ、京都、大阪府境で木津川、桂川と合流すれば「淀川」と名を変え大阪湾に注ぎます。各府県で呼び名は変わりますが琵琶湖の水が海に流れる唯一の川です。

川沿いは「唐橋公園」です。

川ですが漁港がありました。「瀬田漁港」です。

そのまま進んで行けば「ビワイチ出発の地」碑が立ちます。一応、ビワイチはここを起点としているのですね。そしてすぐ後ろに見えるのが「瀬田の唐橋」。

今は鉄筋コンクリート製ですが日本書紀にも登場する古い橋です。信号を渡ってから橋を渡りましょう。(午後0時57分)

川の右岸に長細い島があり橋は「大橋」と「小橋」に分かれます。大橋を渡った左側は小高い丘になっており瀬田の唐橋の様子が良くわかります。広重の近江八景「唐橋夕照」は大橋と小橋を見下ろしたものですがドローンでもない限り見られません。この写真が一番近いでしょうか。

そしてその丘には「俵藤太秀郷」像。大昔、瀬田の唐橋で大ムカデを退治したという伝説があるそうですよ。

中州のような島から「小橋」を渡り、その先の「唐橋西詰交差点」を左折します。

車道から川沿いの「瀬田川ぐるりさんぽ道」に出て瀬田川右岸を歩きます。

最初にくぐるのは「東海道新幹線」。

その隣は「名神高速道路」。「東海道線」「国道1号線」とともに日本の大動脈がここで瀬田川を渡ります。それほど重要な場所なのです。ここが東日本と西日本の境目かも知れません。

その先で国道422号線と合流しますが角に蛍谷公園。「紫式部の泉」があります。

その前の信号で国道を渡りましょう。京阪電車「石山寺駅」の前を通り過ぎます。

参道を進んで行きます。

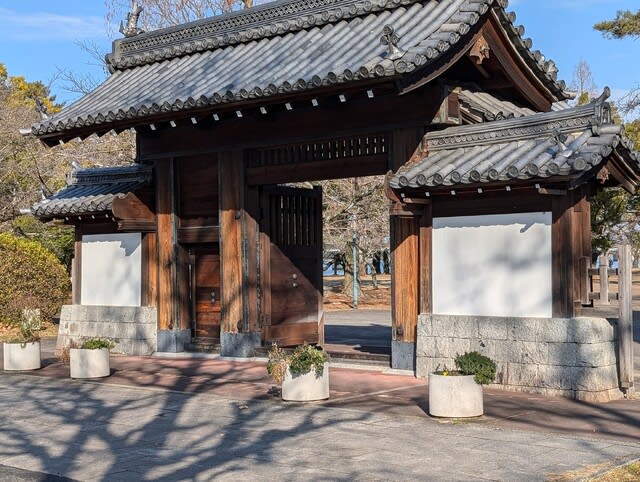

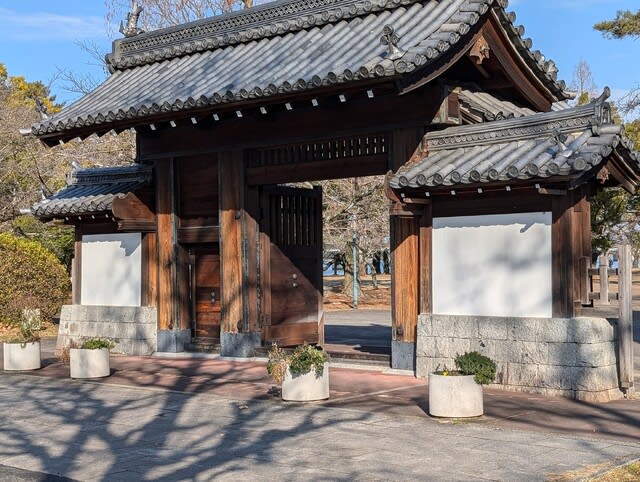

「石山寺」に到着しました。ここは「西国13番札所」ですが「源氏物語ゆかりの寺」としても有名です。この門は「東大門」。鎌倉時代の建立で国の重要文化財です。(午後1時26分)

志納所で入山料600円を納め右の石段を上ります。名刹ですが安いですね。

石段を上った正面には「硅灰石(けいかいせき)」。噴出した花崗岩が石灰岩に変成したものだそうです。国の天然記念物で寺名の由来でもあります。

左に進めば永長元(1096)年再建の「本堂」。国宝です。御本尊の如意輪観音(重要文化財)は33年に一度と天皇陛下御即位の翌年のみに御開扉される秘仏です。前回の御開扉は平成28(2016)年だったそうです。

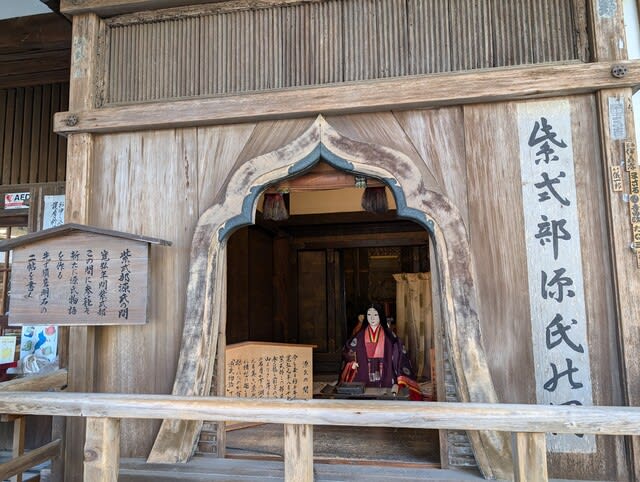

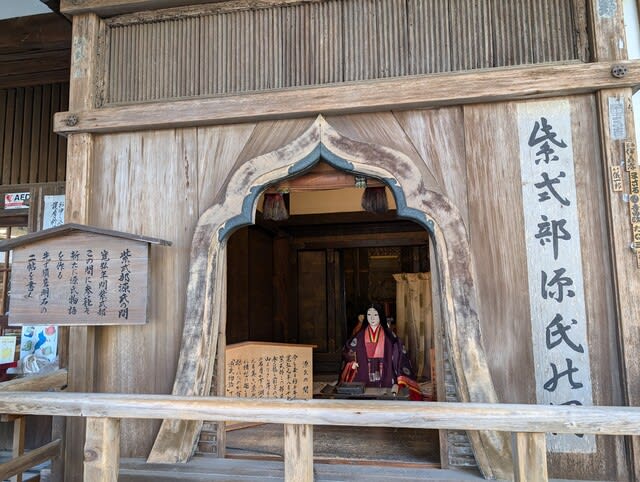

本堂の隣には「紫式部源氏の間」。寛弘元(1004)年、紫式部は石山寺に7日間参籠し「源氏物語」を着想したそうです。1000年以上も昔のことなんですね。現在まで語り継がれNHKの大河ドラマにもなる。日本は「文化大国」と言っても良いでしょうね。

順路の表示に従って進めば突き当たりには「鐘楼」。源頼朝の寄進と伝わる国の重要文化財です。

その手前の石段を上れば先ほど硅灰石の上に顔をのぞかせていた「多宝塔」。

これも源頼朝寄進と伝わり国宝です。

多宝塔の奥には「月見亭」。保元年間、後白河上皇の行幸に際して建てられたもので近江八景「石山秋月」として描かれています。隣接するのは「芭蕉庵」です。

その前からは瀬田川の向こうに琵琶湖と比良山系が望めます。

広重の近江八景「石山秋月」は、夕月を背景に瀬田の唐橋と月見亭が描かれているのでここから眺めたものではありませんが、ちょっと月見亭裏の坂道を下り月見亭越しに空を見上げてみました。ドローンやヘリコプターがなかった時代、鳥になった目線で絵を描く歌川広重は凄い人ですね。

月見亭前に戻り順路に従って進みます。展覧施設の豊浄殿の下を進んで行けば「光堂」。これは平成20年、石山発祥の企業「東レ」から寄進された建物で鎌倉時代に存在したと言われる光堂を復興したものだそうです。やはり文化大国ですね。境内は順路の案内板とパンフレットの境内図を見ながら進めば一巡できます。

光堂前の階段を下れば「紫式部像」。

さらに進み「甘露の滝」。

その前には「無憂園」という庭園がありましたが、獣除けでしょうか無粋な金網で囲まれていました。

そのまま真っ直ぐ進めば志納所に出ます。約40分の見学でした。ゆっくり歩いても1時間ほどで回れるでしょうか。石山寺を後にします。東大門前にはお土産物屋さんや茶店が並ぶ小さな通りがありました。(午後2時9分)

石山寺前の横断歩道で瀬田川沿いに渡り左へ。大津市街をめざします。

先ほどの「紫式部の泉」前で瀬田川ぐるりさんぽ道には入らず真っ直ぐ国道を進みましょう。名神高速道路、新幹線をくぐり、さらに唐橋西詰交差も過ぎて国道を進みます。国道1号線、東海道線もくぐります。

そして小さな川を橋で渡れば右に「瀬田川」と「琵琶湖」の管轄境界の看板があり公園の入り口があるので「湖」に戻りましょう。(午後2時39分)

ここからは「大津湖岸なぎさ公園」。大津市内に入れば湖岸緑地ではなく「大津湖岸〇〇公園」と呼ばれるようです。大津市は政令指定都市ではありませんが、やはり県庁所在地なので県とは一線を画しているのでしょうね。「役所の縄張り」ではなく税の公平分配の観点からも行政機関としては当然のことだと思います。

琵琶湖に戻りました。近江八景「粟津晴嵐」は瀬田から膳所まで続く500本を超える松並木が晴れた風の強い日に嵐のように枝葉がざわめく様を表しているそうです。今では伐採されてしまい当時の面影はほとんど残っていないそうですが、復活を祈念して松が植栽され石碑が建てられていました。

近江大橋の左に見える森を目指して湖畔の公園を歩きます。

橋で小さな川を渡れば公衆トイレがあるので、そこで一旦車道に出ましょう。国道422号線は県道に変わっています。

その県道を進んで行けば「本丸町」という交差点に出ます。そして右を見れば何やら門が。ここは「膳所城跡公園」。(午後3時)

門の手前にある溝は「堀跡」です。

門をくぐって公園に入ります。膳所城は関ケ原の合戦後、徳川家康が藤堂高虎に築城させた白亜の天守を備える「湖城」でした。正面には「膳所城跡」碑が立ちます。明治維新により廃城となり城門等は膳所神社などに移築されたそうです。

今ではサクラの公園として整備されています。途中にもあったのですが「四高桜」。昭和16年4月、石川県金沢市にあった旧制第四高等学校の漕艇部員が春季合宿中、高島町「萩の浜」で突然の「比良颪(おろし)」に見舞われ11名の尊い命が奪われたそうです。今では顕彰会が琵琶湖の各地に桜を植え霊を弔っています。琵琶湖には「漕艇」にまつわる話が多いですね。

ちょっと逆光で見えにくいですが城跡公園の奥、湖畔に「天守閣跡」の石碑が立っていました。

その横に旧城郭図がありました。天守閣は城の真ん中ではなく湖に面してあったのですね。琵琶湖は天然の要害なので「陸地」から一番遠い場所に天守閣があったようです。

湖畔には石垣が残ります。

公園北側から続く橋を渡ります。目の前には近江大橋。

「膳所港」をぐるりと周り、その先で近江大橋をくぐりましょう。

石が敷かれていますが「和田の浜」という浜に出ます。

「大津湖岸なぎさ公園由実浜」を過ぎます。

途中で左に見える高層ビルをめざし松林を抜けましょう。

このビルは「びわ湖大津プリンスホテル」でした。(午後3時32分)

この辺りは「におの浜」というようです。

ここはなぎさ通りに沿った細長い湖岸公園です。小さな川に突き当たるたびに一旦なぎさ通りに出て、また公園に戻るを繰り返します。

そうこうするうち左に常夜燈が。「石場津の常夜燈」です。弘化2(1845)年、300mほど離れたところにあった船着場に立てられたそうです。(午後3時51分)

高さが8mほどある大きなものなので灯台の役目をしていたのでしょうか。間もなくゴールです。

今日も比良の山々は雪に覆われています。「比良暮雪」これですべての近江八景を楽しみました。広重の浮世絵はどこからの風景か知りませんが「暮雪」ということなので、一番寒い時期のこの時間を選びました。寒いと言っても地球温暖化。積雪は中腹部までです。ちょっと夕暮れには早い時間ですが帰りの電車がありますので…。

その先に目をやれば見覚えのある建物が。

昨年3月16日に琵琶湖一周歩紀の第一歩を踏み出した「滋賀県立琵琶湖文化館」前に到着しました。ビワイチの完歩です。「バンザ~イ。バンザ~イ。バンザ~イ」(午後3時56分)

さあゴールに向けて進みましょう。すぐ目の前には「滋賀県警察本部」があるんですね。

レトロな「滋賀県庁庁舎」前を過ぎます。

琵琶湖一周歩紀初日に完歩祈願をした「天孫神社」。お参りしましょう。

「無事、琵琶湖一周歩紀を終え、帰って参りました。ありがとうございました」

そして最終ゴール地点JR「大津駅」に到着です。時間は午後4時23分。ここから大阪駅まで約40分(990円)。ちょっと買い物をして午後5時2分発の電車に乗ります。

本日の歩紀「50690歩」(34.46km)。今日も歩いたな。左足裏には水ぶくれができているようです。ドライブ歩紀や竹生島クルーズもありましたが総歩紀「376397歩」(255.90km)の旅でした。「さざなみの 志賀の都よ いざさらば」

最後のひとり打ち上げは能勢の地酒「秋鹿千秋」(税込650円)と「鉄火巻ししうどんセット」(税込1800円)。日本酒で「かんぱ~い」。かめたにさんお世話になりました。

そして本日のゴールであるJR大津駅の1階には「大津駅観光案内所」。通称「オーツリー」かありました。

何とここには滋賀の地酒コーナー。

ということで琵琶湖一周歩紀最後の地酒です。大津市の蔵元「平井酒造」さんのワンカップ純米吟醸酒「浅茅生(アサヂヲ)」(税込490円)。ここの蔵元は第2回目の歩紀でもお世話になりましたね。ラベルの絵は「藤娘」というそうです。