前出のア-ク溶接の解説内部に単純に動画を置けば、記事の意味が無理なく判るだろうと思っていた。

然し、固定三脚で取得された以下の動画を繰り返し見ると、溶接中の自分に見えていたのとは異なる場面もあり、その分の理解だけでも注釈が長くなるので、別記事にした。

まず、動画を見て欲しい。これは、庭木の伐採した枝などを粉砕する非常に重たい(25kg程度)粉砕機の移動を楽にするために、車輪を追加したくて、建築用のネジ付軟鉄棒をホ-ムセンタ-で買ってきて、本体の固定足部分(黒く塗装されてある部分で、先端は切断砥石で切り落としてある)に溶接している場面だ。

ここで気が付く事は数点ある。いずれも溶接棒の先端の様子に関するものだ。全て改めて記述するものだ。赤字の部分が私の推測とコメントになる。エキスパ-トではないので解説ではなく、感想の域を出ない。

1. 溶接開始直後(1秒から5秒の間)には溶接棒の先端がいとも簡単に本体にくっついてしまう。溶接棒を無理やり引っ張って引き離そうとしている。

開始して直ぐで、溶接棒の温度は上昇してもいないのに、簡単に溶接棒の金属部分が部分溶融してくっついてしまう。恐らく、間違いなくむき出しの金属部分だけの接触にしかなっていないためだろう。

2. その後、暫く何も起きない、つまり火花も出ないで、単に溶接棒を何度も接触させて、引っ張っている状態が続く。

これは間違いなく、被覆部分だけが本体に接触しているので通電していない。つまり、皮膜は伝導体ではないだろう。何も起きないのは当たり前だ。

3. その後、何回か火花が単発的に出るが、連続的な溶接につながらない。

火花がわずかでも出ているのは良い事だ。物理的な理由は、明らかに(空中)放電であって、溶接棒の金属部分と、本体の金属部分の間に、極わずかな隙間が出来ているので、放電現象が起きている事は明らかだ。

問題は、

3.1 何故その様なギャップが出来るのか、と、

3.2 何故そのギャップを連続的に維持できないのか、

の2点だと思う。

最初の問いに対する答えは、被膜部分のみが本体に接触していて、溶接棒の金属部分が僅かに空中に浮き上がっているから、だろう。

2番目の問いに対する答えは、単に、溶接棒の角度が不安定だから(つまり、この辺がエキスパ-トとの違いだろう)

4. 最後に連続的に溶接棒が溶け始める。

何故か判らないが、溶接棒の被膜部分と中心の金属棒が数秒以上同じような角度で維持出来たので、放電が持続して、溶接棒の連続溶融が始まり、同時に被膜も燃えている状態なのだろう。

間違いかも知れないが、一旦被膜が燃え始めると、溶接棒の角度はあまり重要ではないのかも知れない。

5. 溶接棒の先端が中心の金属棒だけ数センチ程、むき出しの状態では、溶接棒の角度と無関係にくっつき現象が起きる。

これは、単に、最初の数秒の時の状態に戻っているだけだろう。余分な長さを切り落として、鉛筆状態に戻す他に解決方法はない。

以上が、私の観察の結果としての推測だ。恐らく、大きな勘違いはないと思う。で、結論としては、実際の作業を繰り返す中で、徐々に上手くなる、だろう。それしかない様に思われる。

現実的な作戦としては、溶接棒を鉛筆状にして、鉛筆の削り角度で溶接棒を何度も引っ掻くのが妥当だろう。その場合、上手く連続溶接につながるかどうかは、適切な角度を維持できるかと言う確率の問題になるので、

実際の場面では、鉛筆の角度よりも浅い角度で引っ掻き始めて、その角度を次第に深くする「コツ」になるだろう。

その操作の途中で適切な角度を通過する事になるからだ。極端な話、最初は被覆部分だけで引っ掻いても良い位だろう。そうすれば、いきなりの引っ付きも回避出来ると思う。

ア-ク溶接は、実際に何度かやってみれば、そんなに難しいものではないと、私は思っている。ア-ク溶接が出来ると、身の回りで出来る事が広がる。

特殊な作業を業者に頼んだりすると何万円もかかるのに、自分でやれば只同然で出来るし、購入すれば高い園芸用の金属用品も材料費だけで出来るので、是非取得を勧めたい技術の一つだ。

溶接前の状態、

これが溶接部分のクロ-ズアップ、

車輪を付けて完成、

最新の画像[もっと見る]

-

アンドロイド版 Google Map とアンドロイド版 Google Earth 徹底比較

8年前

アンドロイド版 Google Map とアンドロイド版 Google Earth 徹底比較

8年前

-

アンドロイド版 Google Map とアンドロイド版 Google Earth 徹底比較

8年前

アンドロイド版 Google Map とアンドロイド版 Google Earth 徹底比較

8年前

-

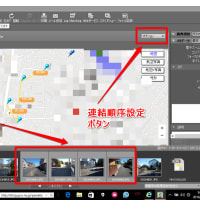

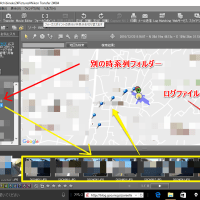

Canon Coolpix AW130 位置情報の操作(詳細-3 ログファイル)

8年前

Canon Coolpix AW130 位置情報の操作(詳細-3 ログファイル)

8年前

-

Canon Coolpix AW130 位置情報の操作(詳細-3 ログファイル)

8年前

Canon Coolpix AW130 位置情報の操作(詳細-3 ログファイル)

8年前

-

Fishing trips in the Philippines - Samar (3)

8年前

Fishing trips in the Philippines - Samar (3)

8年前

-

Fishing trips in the Philippines - Samar (1)

8年前

Fishing trips in the Philippines - Samar (1)

8年前

-

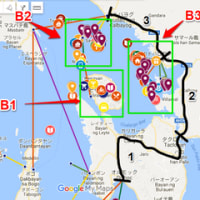

コタキナバル起点のボルネオドライブ情報-最新版

8年前

コタキナバル起点のボルネオドライブ情報-最新版

8年前

-

コタキナバル起点のボルネオドライブ情報-最新版

8年前

コタキナバル起点のボルネオドライブ情報-最新版

8年前

-

コタキナバル起点のボルネオドライブ情報-最新版

8年前

コタキナバル起点のボルネオドライブ情報-最新版

8年前

-

コタキナバル起点のボルネオドライブ情報-最新版

8年前

コタキナバル起点のボルネオドライブ情報-最新版

8年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます