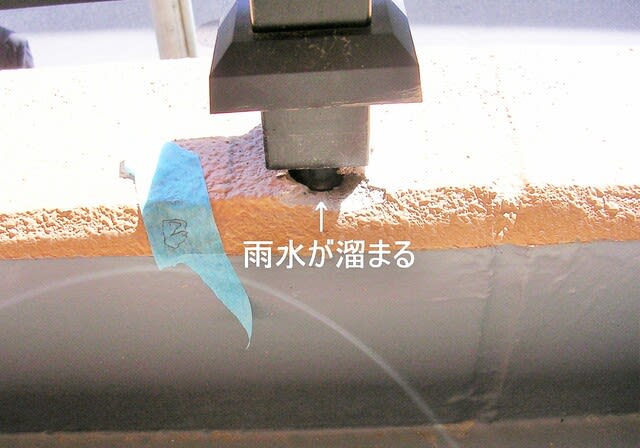

写真は、バルコニーのアルミの手すりの支柱の根元部分です。この根元部分には、通常、プラスチックのカバーがありますが、それを少し上にずらして撮りました。このカバーを上にずらしたのは、支柱の根元部分の状態をお見せしたかったからです。バルコニーの手すりの支柱は、ベランダの床のコンクリートの端の部分(笠木と言います)にアンカーを打ち込んで、その部分で支持をしています。アンカーを入れ込みますので、このようにアンカーの周りが穴が開いている場合があります。

写真は、バルコニーのアルミの手すりの支柱の根元部分です。この根元部分には、通常、プラスチックのカバーがありますが、それを少し上にずらして撮りました。このカバーを上にずらしたのは、支柱の根元部分の状態をお見せしたかったからです。バルコニーの手すりの支柱は、ベランダの床のコンクリートの端の部分(笠木と言います)にアンカーを打ち込んで、その部分で支持をしています。アンカーを入れ込みますので、このようにアンカーの周りが穴が開いている場合があります。手すりの上部は、雨で濡れてもすぐ乾きますし、通常、アルミですから、耐久性があるので、錆びにくいです。でも、アンカーの部分は、メッキ処理された鉄やステンレス等が使われます。メッキ処理されたアンカーの場合、このように周りに穴が開いていると、雨水と乾燥とを繰り返すことになって、長い間にはアンカーが錆びてきてしまいます。また、雨水が溜まれば、コンクリート中の鉄筋も錆やすくさせます。

では、どうするかですが、この穴の部分にコーキング材を入れ込むのが良いと思います。そうすれば、水の溜まりはなくなります。内覧会に行きましたら、バルコニーの支柱の根元のカバーも上げて見て下さい。写真のように支柱の周りに穴が開いていたら、雨が溜まらないようにコーキングをして下さい、とお願いしてみて下さい。(610)

写真は、マンションの内覧会でベランダの避難ハッチを撮ったものです。ここで見て頂きたいのは、白い矢印で示した避難ハッチの周りの灰色のコーキングです。ベランダの上に貼ってあるシートと避難ハッチのステンレスの金物の間の灰色の詰め物です。避難ハッチを設置するために、コンクリートの床に開ける穴は、一回り大きくなります。一回り大きくなるので、避難ハッチを設置した後は、その隙間を埋めなければなりません。

写真は、マンションの内覧会でベランダの避難ハッチを撮ったものです。ここで見て頂きたいのは、白い矢印で示した避難ハッチの周りの灰色のコーキングです。ベランダの上に貼ってあるシートと避難ハッチのステンレスの金物の間の灰色の詰め物です。避難ハッチを設置するために、コンクリートの床に開ける穴は、一回り大きくなります。一回り大きくなるので、避難ハッチを設置した後は、その隙間を埋めなければなりません。 写真は、マンションの角部屋で、大きなルーフバルコニーが付いています。このルーフバルコニー側の窓は、掃き出し窓となっていて、窓を開ければ外へ出られます。ご覧頂きたいのは、バルコニーの床の窓側に設置されている2個のステップです(矢印部分)。元々の設計では、このステップは設置されておりませんでした。この部屋の窓は、掃き出し窓と言っても、ルーフバルコニーの防水の関係から、窓部分の立ち上がりが25㎝程ありました。このぐらい高くなりますと、簡単には窓の部分をまたぐことはできません。一度、窓台部分に乗って、それから、ルーフバルコニーにヨイショと降りて行きます。毎日のように洗濯物を干すのに、都度、ヨイショとまたがなければならないのも、面倒です。

写真は、マンションの角部屋で、大きなルーフバルコニーが付いています。このルーフバルコニー側の窓は、掃き出し窓となっていて、窓を開ければ外へ出られます。ご覧頂きたいのは、バルコニーの床の窓側に設置されている2個のステップです(矢印部分)。元々の設計では、このステップは設置されておりませんでした。この部屋の窓は、掃き出し窓と言っても、ルーフバルコニーの防水の関係から、窓部分の立ち上がりが25㎝程ありました。このぐらい高くなりますと、簡単には窓の部分をまたぐことはできません。一度、窓台部分に乗って、それから、ルーフバルコニーにヨイショと降りて行きます。毎日のように洗濯物を干すのに、都度、ヨイショとまたがなければならないのも、面倒です。

写真はマンションのバルコニーの手すり壁です。この手すり壁は、アルミ製で、縦の格子状になっています。手すり壁にも、アルミ格子、コンクリート、ガラス、いくつかの仕様があります。お子さんがいる家庭では、落下事故など、特に手すりの仕様については気になることでしょう。

写真はマンションのバルコニーの手すり壁です。この手すり壁は、アルミ製で、縦の格子状になっています。手すり壁にも、アルミ格子、コンクリート、ガラス、いくつかの仕様があります。お子さんがいる家庭では、落下事故など、特に手すりの仕様については気になることでしょう。 写真は、マンションの内覧会で、1階の部屋のバルコニーの排水口を撮ったものです。この日は、朝から雨でした。バルコニーに降った雨は、排水溝に流れ、この排水口に集められ、排水されていくようになっています。ですので、バルコニーは排水溝の方に向かって下がり勾配が付けられ、また排水溝は排水口に向かって下がり勾配となっています。

写真は、マンションの内覧会で、1階の部屋のバルコニーの排水口を撮ったものです。この日は、朝から雨でした。バルコニーに降った雨は、排水溝に流れ、この排水口に集められ、排水されていくようになっています。ですので、バルコニーは排水溝の方に向かって下がり勾配が付けられ、また排水溝は排水口に向かって下がり勾配となっています。 写真は、マンションの内覧会で撮りました。撮った部分は、バルコニーの樋(雨水を流すための排水管)の裏です。一般的に、バルコニーの床上には、長尺シートと呼ばれる、厚さ2mm程の塩化ビニール製のシートが貼られます。雨が掛かるところなので、シートの継ぎ目は少ない方が良いです。継ぎ目がなるべく少なくなるように、トイレットペーパーのようなクルクル巻きの長いシートを貼っていくわけです。

写真は、マンションの内覧会で撮りました。撮った部分は、バルコニーの樋(雨水を流すための排水管)の裏です。一般的に、バルコニーの床上には、長尺シートと呼ばれる、厚さ2mm程の塩化ビニール製のシートが貼られます。雨が掛かるところなので、シートの継ぎ目は少ない方が良いです。継ぎ目がなるべく少なくなるように、トイレットペーパーのようなクルクル巻きの長いシートを貼っていくわけです。 写真はマンションの内覧会で撮ったものです。写したところはベランダの天井部分です。白

写真はマンションの内覧会で撮ったものです。写したところはベランダの天井部分です。白