写真は、マンションの内覧会の時のものです。この部屋のリビングには、エアコンが標準装備されています。ですので、エアコンも稼動させてみました。稼動させて暫くしましたら、エアコンの下部から水がこのように流れ出してきて、隣の住戸のバルコニーまで流れ出てしまいます。これでは、隣の人から苦情が来るでしょう。

写真は、マンションの内覧会の時のものです。この部屋のリビングには、エアコンが標準装備されています。ですので、エアコンも稼動させてみました。稼動させて暫くしましたら、エアコンの下部から水がこのように流れ出してきて、隣の住戸のバルコニーまで流れ出てしまいます。これでは、隣の人から苦情が来るでしょう。

この水は、エアコンのドレーンから流れ出てくるものです。ドレーン用の排水レールはあるのですが、排水溝への水勾配が不十分なので、レールの途中で床に流れ出してしまうのです。エアコンが標準装備されている場合には、エアコンのスイッチも入れてみて、ドレーン水がちゃんとレールに沿って、排水溝まで流れていくかも確認して下さい。(7103)

写真は、都内のマンションの屋上に設置されている給排気ファンを撮ったものです。このマンションは、15階建てで、内廊下タイプとなっており、このファンで廊下等共用部分の給排気を行っています。この給排気ファンが設置されている直下の部屋を購入された方の内覧会を1年ほど前に同行させて頂きました。

写真は、都内のマンションの屋上に設置されている給排気ファンを撮ったものです。このマンションは、15階建てで、内廊下タイプとなっており、このファンで廊下等共用部分の給排気を行っています。この給排気ファンが設置されている直下の部屋を購入された方の内覧会を1年ほど前に同行させて頂きました。

この方から、最近、このファンの騒音が気になる、という相談がありましたので、お部屋にお伺いしました。部屋に入ってみると、グングンとファンが回転している音が伝わってきます。夜中になれば、気になる騒音と思いました。これでは問題だ、ということで、売主に対し、対策を取るように書面を提出しました。具体的には、機器の下に防振ゴムを設置する、そしてファンの稼働時間を少なくさせる、こういう内容でした。

この方も上から騒音が来ないからという理由で最上階を購入しましたが、こういうことが起きるとは考えてもみませんでした。マンションで、最上階を購入される方は、自分の住む部屋の上に何があるのかも確認された方が良いと思います。

マンションを購入する際は、部屋から見える眺望も大事です。眺望を売りにしている高層マンションも数多くあります。でも、新築のお部屋を契約する時は、建物はまだ出来ていないことが多いので、実際にどういう眺望かは確認できません。周りを見て、こんな感じかな?と想像して部屋を決めなくてはなりません。そんなことから、売主は、CGで窓から見える眺望も紹介しています。例えば、30階の部屋からは、港、橋、街並み、こんなに素敵ですと。

マンションを購入する際は、部屋から見える眺望も大事です。眺望を売りにしている高層マンションも数多くあります。でも、新築のお部屋を契約する時は、建物はまだ出来ていないことが多いので、実際にどういう眺望かは確認できません。周りを見て、こんな感じかな?と想像して部屋を決めなくてはなりません。そんなことから、売主は、CGで窓から見える眺望も紹介しています。例えば、30階の部屋からは、港、橋、街並み、こんなに素敵ですと。

でも、ここで注意をしなくてはならないのは、CGは主に昼間でしょうし、売主が作るわけですから、都合の悪いものは省くかもしれません。ですので、やはり、現地に行って、昼間の眺望だけでなく、夜の景色もチェックしておくことが大事となります。夜の景色でチェックすることは、特にネオンです。

写真のお二人は、窓の向こうに見えるネオンの看板を気にしています。契約時には、このネオンに付いて、売主に確認をしてました。その時には、売主は、CGを使って、問題ないでしょう、と説明をしていました。でも、実際に内覧会で部屋に入ってみると、リビングの真正面の位置に来てしまっています。結局、お二人は、考えた末、この部屋をキャンセルすることになりました。(63)

写真は、マンションの内覧会で、バルコニーの水道を撮りました。これを見て、アレ?と思われるでしょう。そうです、この水道は、水栓はあるけど、水を受けるシンクがありません。この状態では、水を使うには不便です。バルコニーシンクを設置するのを忘れているのでしょうか?

写真は、マンションの内覧会で、バルコニーの水道を撮りました。これを見て、アレ?と思われるでしょう。そうです、この水道は、水栓はあるけど、水を受けるシンクがありません。この状態では、水を使うには不便です。バルコニーシンクを設置するのを忘れているのでしょうか?

実は、これは、シンクを付けるのを忘れたわけではなく、付けてないのです。マンションからの排水は、汚水(トイレ排水)、雑排水(台所、浴室等)及び雨水の3種類に分けられます。汚水と雑排水とは排水処理が必要となり、雨水は処理が不要なので別系統になります。ですので、ここの水道は排水処理されませんので、バルコニーの清掃や植木の水やり程度になります。洗剤を使ってお皿を洗うこと等はできません。シンクが付いている場合には、排水管も設置されていて雑排水として処理されるようになっています。バルコニーに水道がある部屋を購入する際には、シンクがあるかないかも確認して下さい。(82)

写真は、一戸建ての内覧会当日、内覧会が始まる前に撮ったものです。内覧会は、ゴミ置き場の後ろに写っている家で、その日は、たまたま、ゴミ出しの日でした。買主の人は、「エー、敷地の隅がゴミ置き場とは知らされてたけど、まさか、こんな具合にゴミが置かれるなんて!」とびっくりしてました。

写真は、一戸建ての内覧会当日、内覧会が始まる前に撮ったものです。内覧会は、ゴミ置き場の後ろに写っている家で、その日は、たまたま、ゴミ出しの日でした。買主の人は、「エー、敷地の隅がゴミ置き場とは知らされてたけど、まさか、こんな具合にゴミが置かれるなんて!」とびっくりしてました。

設計図面には、確かに敷地の隅にはゴミ置き場の記載があるし、また、重要事項にもその旨が書いてあります。ただ、現実には、ゴミ置き場として置かれている箱には、ゴミは入りきらず、入りきらないゴミ袋は新築の家の前に並べられています。売主も、販売前にはこういう状態を知っていたと思われます。だから、家の窓の前に板塀を設置して、窓から見えなくする応急措置を取ったのでしょう。

戸建の場合、購入した家の隅がゴミ置き場になっている、というケースはあります。通常は、小さなゴミ置きの箱が描かれているだけです。でも、それは、図面上だけの話であって、現実には、写真のような状態になることもあります。そのような条件の家を購入する場合には、事前に、ゴミ出しの日に状況を確認しておくのが良いでしょう。家が完成して、写真のような状態になってしまっていたら、自治会に問題を提起して解決するしかないでしょう。(912)

写真は、戸建住宅の洗面台と壁の部分を撮ったものです。ここでご覧頂きたいのは、壁と洗面台との間、赤い矢印部分の隙間です。洗面台は壁を仕上げた後、入れ込むものですから、壁との間に、どうしてもこのような隙間が出来てしまいます。洗面台ですので、水を使えばはねたり、また、ウッカリ水をこぼしたりもしてしまいます。

写真は、戸建住宅の洗面台と壁の部分を撮ったものです。ここでご覧頂きたいのは、壁と洗面台との間、赤い矢印部分の隙間です。洗面台は壁を仕上げた後、入れ込むものですから、壁との間に、どうしてもこのような隙間が出来てしまいます。洗面台ですので、水を使えばはねたり、また、ウッカリ水をこぼしたりもしてしまいます。

そのような時に、この隙間に水が入り込んでいけば、この隙間はカビも出てきます。また、1㎝ほどの隙間ですから、掃除も出来ません。この隙間に小物を落としてしまったり、子供が何かを入れてしまったら、取れなくなってしまうこともあるでしょう。

マンションでは、この隙間はコーキングで塞いでありますが、戸建の場合には、塞がれていないことが多いです。洗面台の設置は工事の最後になりますので、それから、シール屋さんを呼ぶのは面倒なのです。売主の都合で、使い勝手が悪くなっては困ります。戸建の住宅を購入して、内覧会に行きましたら、洗面台と壁との隙間をどう処理しているかも見て下さい。もし、この隙間がふさがれていない場合には、売主にコーキングをしてくれと依頼すればやってくれる場合もあります。また、コーキングは、ついでに、壁と洗面台上部との隙間だけでなく、赤い矢印があるその下の壁との隙間も、床まで塞いでしまった方が良いでしょう。(919)

写真は一戸建ての内覧会で撮りました。写した場所は玄関前です。ここでご覧頂きたいのは、白い矢印の部分です。この家の場合、たまたま、道路の雨水枡が玄関前に来てしまったわけです。これは、しようがない、としか言いようがありません。家が建設される前に、道路が整備されているので、このようなケースも生じてしまいます。これではイヤだから、移して下さい、と言いたいところですが、ここは公道で役所の管理となりますので、無理な話となります。

写真は一戸建ての内覧会で撮りました。写した場所は玄関前です。ここでご覧頂きたいのは、白い矢印の部分です。この家の場合、たまたま、道路の雨水枡が玄関前に来てしまったわけです。これは、しようがない、としか言いようがありません。家が建設される前に、道路が整備されているので、このようなケースも生じてしまいます。これではイヤだから、移して下さい、と言いたいところですが、ここは公道で役所の管理となりますので、無理な話となります。

この配置は仕方ないことなのですが、工夫が必要となるのは、この雨水枡にカギやお金が転がり込んだ場合の対策です。玄関ですから、カギを出します。出したカギが、手からすべって、階段をころころ転がって、この中に落ち込んでしまうことも考えられます。ここの中に落ち込んでしまったら、蓋は重いし、枡の底は泥が堆積しまうので、取り出すのは大変です。このようなことを防ぐためには、この枡の蓋の内側に、ネットを置いたら良いでしょう。ある程度目の粗いネットであれば、雨は中に落ちるし、カギやお金はネットの上に載ります。ここの家の場合も、売主に言って、目の粗いネットを蓋の下に敷いてもらいました。(31)

マンションを購入する際のパンフレットに、この建物は100年の耐久性があります、なんて書いてあります。この耐久年数は、一体、何を根拠にして言っているのでしょうか?日本建築学会では、コンクリートの耐久設計強度というのを定めています。この建物は、1)100年以上か、2)65年以上か、3)30年以上か、この3種類です。そして、それぞれについて以下の条件となっています。

1)の100年以上の場合は、コンクリートの強度は30N/mm2以上を使って下さい。

2)の65年以上の場合は、コンクリートの強度は24N/mm2以上を使って下さい。

3)の30年以上の場合は、18N/mm2以上を使って下さい。

これだけのことです。コンクリートの強度だけで、建物の耐久性を決めてしまうというのも、単純過ぎますが、他にこれだという指標もないものですから、仕方ないでしょう。それでは、1)のコンクリートを使えば何を根拠に100年の耐久性があると言えるのでしょうか。

鉄筋コンクリート構造物の骨組みは、文字通り、鉄筋とコンクリートです。コンクリートの中には多くの鉄筋が入っています。鉄筋が腐食したら、建物は寿命を迎えます。ですので、鉄筋が腐食を始めるまでの期間を耐久性と呼ぶこともできます。 写真は、コンクリートの表面に穴を開けて、鉄筋を出してみたところです。左側に黒く見えるのが鉄筋です。鉄筋は、大体、コンクリートの表面から4~5㎝程のところに入っています。若いコンクリートはアルカリ性で鉄筋を腐食させることはありません。でも、空気中の炭酸ガスにより、少しずつ、中性化されていきます。コンクリートの表面から中性化されて行って、4~5㎝程のところにある鉄筋まで届く期間を耐久性と呼んでます。コンクリートの強度が強いものほど、コンクリートの密度が高いので、中性化に時間がかかるということです。(68)

写真は、コンクリートの表面に穴を開けて、鉄筋を出してみたところです。左側に黒く見えるのが鉄筋です。鉄筋は、大体、コンクリートの表面から4~5㎝程のところに入っています。若いコンクリートはアルカリ性で鉄筋を腐食させることはありません。でも、空気中の炭酸ガスにより、少しずつ、中性化されていきます。コンクリートの表面から中性化されて行って、4~5㎝程のところにある鉄筋まで届く期間を耐久性と呼んでます。コンクリートの強度が強いものほど、コンクリートの密度が高いので、中性化に時間がかかるということです。(68)

写真は、マンションの内覧会で、キッチン吊り戸棚に付けた昇降式食器棚を撮ったものです。昇降式ですので、手前に引けば、食器棚が降りてきます。吊り戸棚は高い位置ですので、下げることが出きれば、物の出し入れには便利です。内覧会で、ここの奥様が吊り戸棚を開けてみて、開口一番、「アレ、これでは何も置けない、失敗した!」と叫びました。モデルルームでは、ここの吊り戸棚の位置が高かったので、考えた末、オプションで昇降式のタイプに変えたわけです。

写真は、マンションの内覧会で、キッチン吊り戸棚に付けた昇降式食器棚を撮ったものです。昇降式ですので、手前に引けば、食器棚が降りてきます。吊り戸棚は高い位置ですので、下げることが出きれば、物の出し入れには便利です。内覧会で、ここの奥様が吊り戸棚を開けてみて、開口一番、「アレ、これでは何も置けない、失敗した!」と叫びました。モデルルームでは、ここの吊り戸棚の位置が高かったので、考えた末、オプションで昇降式のタイプに変えたわけです。

確かに、相当に幅が狭くなってしまっています。メジャーをご覧頂きますと、吊り戸棚の内法が56㎝で、昇降式の食器棚の内法は37㎝です。ここを昇降式に変えただけで、置けるスペースが約20㎝小さくなってしまいました。オプションでお金をかけた上、スペースが少なくなってしまうのであれば、失敗した!と叫びたくもなります。

このように、昇降式食器棚を取り付けますと、両脇にそれぞれ10㎝、全体では約20㎝、吊り戸棚の幅が減ってしまいます。こういうところは少しでもスペースが欲しいところです。吊り戸棚にこのような器具を設置する場合には、幅を考えてお付けになった方が良いと思います。結局、写真のケースでは、これでは、という事で、昇降式食器棚をはずす事になりました。オプッションをお考えの場合には、業者は早く決めさせるために、注文を急かしますが、内覧会でお部屋を見てから決めることをお奨めします。(86)

写真はマンションの内覧会で撮りました。写したところは洗面所の洗面器(洗面ボール)です。ご覧頂きたいのは、洗面ボールの下の赤い付箋が貼ってあるところです。ここの部分は、洗面器から水が流れてきた場合に、中に入って行かないように白いシーリングが打たれています。でも、よく見てみると、一部分、シーリングが切れているのがわかります。これでは、ここの隙間から水が中に入ってしまいます。

写真はマンションの内覧会で撮りました。写したところは洗面所の洗面器(洗面ボール)です。ご覧頂きたいのは、洗面ボールの下の赤い付箋が貼ってあるところです。ここの部分は、洗面器から水が流れてきた場合に、中に入って行かないように白いシーリングが打たれています。でも、よく見てみると、一部分、シーリングが切れているのがわかります。これでは、ここの隙間から水が中に入ってしまいます。

内覧会では、このような箇所もしっかりとチェックして下さい。写真のようにシーリングが切れてしまっている場合には、もう一度打ち直しとなります。写真のケースでは、切れている部分だけでなく、洗面器の周り全てを打ち直すように指示しました。(55)

写真はマンションの内覧会で撮りました。ご覧頂きたいのは、床の上を流れている水です。この内覧会の日は、とても寒く、売主も気を遣って床暖房を入れてました。ここの床暖房は、ガスによるもので、写真に見えるのが、ガス給湯器の室外機です。

写真はマンションの内覧会で撮りました。ご覧頂きたいのは、床の上を流れている水です。この内覧会の日は、とても寒く、売主も気を遣って床暖房を入れてました。ここの床暖房は、ガスによるもので、写真に見えるのが、ガス給湯器の室外機です。

設置されている給湯器は高効率タイプで、室外機からは、燃焼に伴って、僅かな水が排出されます。この排水(ドレン水と呼びます)を流すために、室外機にはドレンパイプが付けられ、ドレンパイプの先は、ドレンレールにつなぎ、ドレンレールに沿って水は流されて行きます。

写真では、このドレンレールの溝の深さ、勾配が適切でないので、ベランダの床に流れ出してしまっているわけです。これでは、ベランダの上を歩く際に、足元が濡れてしまいますし、ベランダの汚れも気になります。内覧会では、このような箇所も見て下さい。室外機が運転されていない場合には、小さなビンを持って行って、排水状態を確認するのも良いでしょう。写真の例では、ドレンレールに適切な水勾配を付けるように指示しました。(22)

使いやすくて清潔感もあるトイレは気分が良くなります。使いやすいトイレを考えてみます。まず、トイレ内部の有効寸法として、長辺方向は1.3m、短辺方向は0.9m、このぐらいは欲しいところです。また重要なのは、便器の先端から正面の壁やドア面までの距離ですが、55㎝以上あると良いです。そのくらいあれば、便器に座る時に正面の壁やドアの位置を気にする必要はないでしょう。

使いやすくて清潔感もあるトイレは気分が良くなります。使いやすいトイレを考えてみます。まず、トイレ内部の有効寸法として、長辺方向は1.3m、短辺方向は0.9m、このぐらいは欲しいところです。また重要なのは、便器の先端から正面の壁やドア面までの距離ですが、55㎝以上あると良いです。そのくらいあれば、便器に座る時に正面の壁やドアの位置を気にする必要はないでしょう。

肝心な便器ですが、これにもいろいろなタイプがあります。便器の大きさ、流し方、タンクの有無、やはり最新式の方が、全てに良い点が多いように思われます。また、ペーパーホルダーの位置や床からの高さも確認してみて下さい。高さは無理なく届くところ、位置は右利きの人が多いことを考えると、便器に座って左側にあった方が使いやすくなります。それから、手すりも標準装備されて付いる事が多くなってきています。手すりの取り付け位置の高さや位置も大事です。便器に座って、右側にあった方が右利きの人には力が入りやすくなります。

但し、以上のことはトイレの位置によって変わってきてしまいます。モデルルームに行った際には、実際に座ってみてチェックすることが大事となります。たかがトイレ、されどトイレ、使いやすさを求めて、こだわりを持つべき場所の一つと言えるでしょう。それから、トイレの中には、鏡が標準装備されることは少ないですが、鏡があると、トイレ内が明るくなりますし、なにかと便利だと思います。(712)

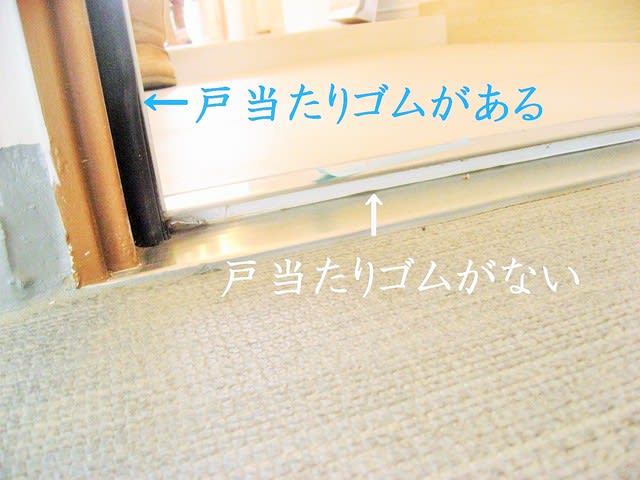

写真はマンションの内覧会で撮りました。写したところは、玄関のドアを開けて、部屋の外側から玄関のたたき部分です。ご覧になって頂きたいのは、戸当たりゴムがある、戸当たりゴムがない、と書いてあるところです。ここの枠の部分は玄関ドアを受けるゴムがないと、玄関ドアが枠に直接当たるし、枠とドアの間に隙間が出来て、外から風が入ってきてしまいます。

写真はマンションの内覧会で撮りました。写したところは、玄関のドアを開けて、部屋の外側から玄関のたたき部分です。ご覧になって頂きたいのは、戸当たりゴムがある、戸当たりゴムがない、と書いてあるところです。ここの枠の部分は玄関ドアを受けるゴムがないと、玄関ドアが枠に直接当たるし、枠とドアの間に隙間が出来て、外から風が入ってきてしまいます。

左枠の戸当たりゴムがあると書いてあるところは、ちゃんとゴムが入っていますが、下枠の部分には戸当たりゴムが入っておりません。ゴムがない理由は、単純に入れるのを忘れてしまった訳です。ここの部分には、上下左右、4周にドアを受ける戸当たりゴムが付くところですから、内覧会では確認して下さい。(4223)

内覧会に同行させて頂いた方から相談がありました。内容は、ベランダの隣戸隔板の横の隙間から(赤の矢印部分です)、2歳の子供が隣戸へ行ってしまえるというものです。これでは困ります。赤の矢印の幅は、16.5㎝です。これぐらいの隙間があると、幼児は通り抜けが可能なのです。ここは避難経路となっているため、物を置いて子供を行かせなくすることも出来ません。

内覧会に同行させて頂いた方から相談がありました。内容は、ベランダの隣戸隔板の横の隙間から(赤の矢印部分です)、2歳の子供が隣戸へ行ってしまえるというものです。これでは困ります。赤の矢印の幅は、16.5㎝です。これぐらいの隙間があると、幼児は通り抜けが可能なのです。ここは避難経路となっているため、物を置いて子供を行かせなくすることも出来ません。

この隙間は、建築法規上、どのように位置づけされるかは断定できません。例えば、ベランダの手すり壁の手すり子(縦格子)として考えますと、住宅の品質確保の促進等に関する法律などでは、手すり子の間隔の内法寸法を11㎝以下と明記しています。この根拠は、隙間が11㎝以下であれば、幼児でも落下しない、というものです。

今回の問題は手すり子ではないので、落下の危険性と同等ではありません。しかしながら、法律的にどうであれ、絶対に通り抜け出来てはいけない、というところです。そう考えますと、隙間を11㎝以下にすべきでしょう。内覧会では、このような隙間があるか?その隙間の幅は?こういう点もチェックして下さい。お住まいになってからでも、このような危険な箇所があれば、売主に指摘して早急に直してもらうべきです。写真の例では、買主が対策を要望し、売主が予防策を実施しました。

写真は、戸建ての内覧会で撮りました。ご覧になって頂きたいのは、洗面台の横のタオルリングとバスタオル掛けです。理解に苦しむのが、なんで、このような位置関係に付けるのかと言う点です。洗面用のタオルリングの位置は、これで良いと思います。でも、すぐその下にバスタオル掛けを設置してしまっています。このバスタオル掛けも、洗面台から30㎝程しかないので、バスタオルを掛けても、洗面台に付いてしまいます。どう考えても、使い勝手が良くないのに、と思わざるを得ません。ですので、バスタオル掛けは、他の壁に付けるべきでした。ところが、洗面所に入る扉が引き戸となっています。つまり、バスタオル掛けを設置する適当な場所がなかったので、このようになってしまったわけです。

相談の結果、バスタオル掛けはこのまま残すことになりました。理由は、他に付けるところがないこと、これを取り外すとクロスにビス跡が残ること等からです。少し、邪魔だけども、あれば使える、となりました。戸建ての購入の際には、洗面所にタオルリングやバスタオル掛けは付いているのか、付いている場合は、どのように付いているのか、このような点も確認して下さい。(412)