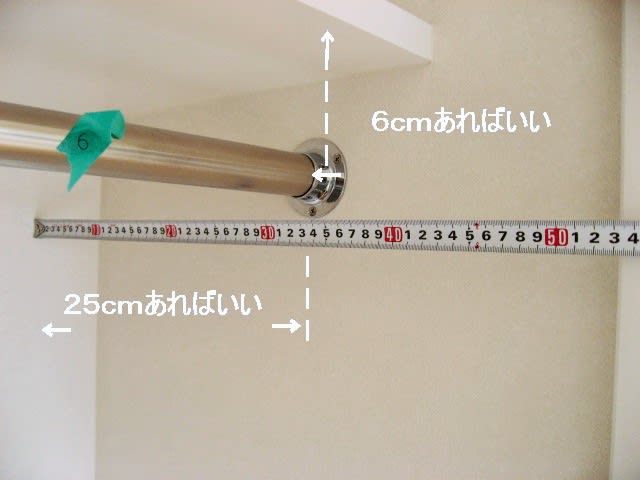

写真は、クローゼット内のハンガーパイプの位置を確認しているところです。一般的に、ハンガーパイプの位置は、奥の壁の表面から30㎝上の棚から10㎝の位置に、パイプの中心が来るように設置されます。そうなると、クローゼットの奥行きは60㎝は必要となります。でも、クローゼットの奥行きは、60㎝以下であったり、以上であったり、マチマチです。

写真は、クローゼット内のハンガーパイプの位置を確認しているところです。一般的に、ハンガーパイプの位置は、奥の壁の表面から30㎝上の棚から10㎝の位置に、パイプの中心が来るように設置されます。そうなると、クローゼットの奥行きは60㎝は必要となります。でも、クローゼットの奥行きは、60㎝以下であったり、以上であったり、マチマチです。

クローゼットに最大量の洋服を収納させるためには、洋服がハンガーパイプに直交するように掛けられるようになっている必要があります。洋服を掛けるハンガーの巾は45㎝程です。45㎝として、洋服を掛けるとプラス5㎝、合計は50㎝となります。つまり、奥行きが50㎝以下のクローゼットでは、洋服をパイプに直交して掛けられないことになります。

例えば、奥行きが50㎝のクローゼットを考えてみます。一般的には、奥の壁から30㎝の位置にパイプを付けますが、そうすると、手前からは50-30で20㎝となります。こうなると、洋服はハンガーパイプに直交して掛けられないことになります。このような場合は、奥の壁から25㎝の位置にすべきです。

クローゼットの奥行きが、50㎝以上ある場合でも、奥の壁から25㎝の位置にハンガーパイプで良いでしょう。厚手のコートでも27㎝あれば充分です。洋服を掛けた奥のスペースを空けてもしようがありません。また、上の棚や天井位置から、ハンガーパイプの中心まで6㎝あれば良いと思います。ここを空けても、何も使えないスペースです。但し、以上は、パイプの位置を移せるという条件の場合で、下地などの関係でずらせない場合もあります。(86)

内覧会に行きまして、悩ましいのが、フローリングについてです。フローリングの不具合と言えば、キズ、ワックスの塗りムラ、フローリングの隙間、床鳴り、などです。このように比較的種類が多い不具合なのですが、それぞれの規準が明確でないため、不具合として指摘するかどうかの見極めが難しくなります。

内覧会に行きまして、悩ましいのが、フローリングについてです。フローリングの不具合と言えば、キズ、ワックスの塗りムラ、フローリングの隙間、床鳴り、などです。このように比較的種類が多い不具合なのですが、それぞれの規準が明確でないため、不具合として指摘するかどうかの見極めが難しくなります。

今回はフローリング間の隙間について考えてみます。 フローリングは、部屋の一方から他方へ、名刺一枚分ほど間隔を開けて、張っていきます。名刺一枚分ですから、0.5㎜ほどです。これは、温度や湿度による伸縮を吸収するためです。夏のように温度も湿度も上がればフローリングは伸びますし、冬は逆に縮みます。伸びてせり上がったり、逆に縮んで隙間が開き過ぎないように、伸び縮み代として名刺1枚分程度空けるわけです。

写真は、内覧会でフローリングの張り方の不具合を指摘したものです。緑のテープを貼ったところの隙間は、3㎜近く開いてしまっていて、下地まで見える状態でした。この場合には、フローリングの張り直しを要求しました。フローリングは、部屋の端から一枚ずつ、張っていきます。そして、最後の端に来た時に、調整します。写真では、その調整がうまくいかなかったわけです。 フローリングの隙間をチェックするのは、季節、位置、隙間の間隔などが関係し、単純ではありません。チェックの目安として隙間が2㎜以上開き、下地材が見えるなど、気になると思えば、不具合として指摘すべきです。(712)

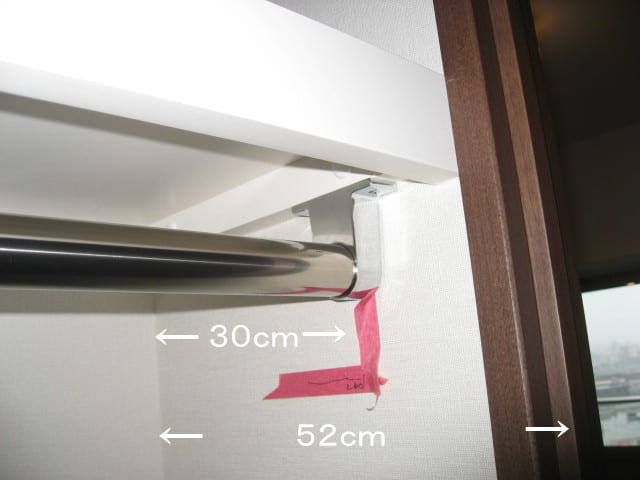

写真はマンションの内覧会で撮りました。写した場所は、ウォークインクローゼット中のハンガーパイプです。写真の右側がクローゼットに入る扉となっています。ここでご覧頂きたいのは、ハンガーパイプの位置です。現状では、奥の壁からパイプの芯まで、30㎝で設置されています。ここの壁の奥行きは奥の壁から52㎝となっています。これでは、洋服を掛けた場合に、洋服が扉の方向に出てきてしまうことになります。ウォークインと呼ぶからには、スムーズにウォークインしたいものです。

写真はマンションの内覧会で撮りました。写した場所は、ウォークインクローゼット中のハンガーパイプです。写真の右側がクローゼットに入る扉となっています。ここでご覧頂きたいのは、ハンガーパイプの位置です。現状では、奥の壁からパイプの芯まで、30㎝で設置されています。ここの壁の奥行きは奥の壁から52㎝となっています。これでは、洋服を掛けた場合に、洋服が扉の方向に出てきてしまうことになります。ウォークインと呼ぶからには、スムーズにウォークインしたいものです。

一般的なハンガーの幅は45㎝で、洋服を掛けると50㎝ほどになります。ですので、52㎝奥行きがあれば、どうにか壁の内側に収まることになります。でも、ハンガーパイプが30㎝の位置では、こちら側のスペースは22㎝しかなくなりますので、その分、掛けた洋服が出てくることになるわけです。このような場合には、52㎝の半分の26㎝の位置にハンガーパイプを設置すれば、僅か4cmですが、手前のスペースを有効に使えることになります。

クローゼットのハンガーパイプの位置は、奥の壁から30㎝というのが標準となっています。でも、これは、クローゼットの奥行きが60㎝以上ある、というのが前提です。奥行きが60㎝以下の場合には、ハンガーパイプの位置も奥に入れた方が良い場合もあります。写真の例では、4㎝奥にずらすように要求しました。(36)

写真はマンションの内覧会で撮りました。リビングの隅に、オプションで作り付けのカウンターを壁に沿って設けました。マンションでも戸建でも、リビングや洋室にカウンターを設置するケースはあります。テレビやパソコンの台に、そして読書にも便利です。

写真はマンションの内覧会で撮りました。リビングの隅に、オプションで作り付けのカウンターを壁に沿って設けました。マンションでも戸建でも、リビングや洋室にカウンターを設置するケースはあります。テレビやパソコンの台に、そして読書にも便利です。

特にコンセントがカウンターの下にある場合には、カウンターの端に写真のような穴を開けておくと良いです。穴の直径は7㎝程度で、キャップをはめています。カウンターの上には、テレビ、パソコン、照明スタンドなどが載ります。そうなると、電気のコードがありますので、この穴から下のコンセントにつなぎます。カウンターを付けて、穴がない場合には、施工会社に頼めば、無料で開けてくれるでしょう。カウンターが大きい場合には、左右に穴があると便利です。(11)

写真は、マンションの内覧会の後の確認会で撮りました。写した場所は、洋室のクローゼットの扉の下部です。ここの買主は、洋室にカーペットを敷こうと思っていました。そこで、気になっていたのが、部屋の扉やクローゼットの扉のフローリングとの隙間の高さです。

写真は、マンションの内覧会の後の確認会で撮りました。写した場所は、洋室のクローゼットの扉の下部です。ここの買主は、洋室にカーペットを敷こうと思っていました。そこで、気になっていたのが、部屋の扉やクローゼットの扉のフローリングとの隙間の高さです。

部屋の扉は、換気のために、扉とフローリングとの間には、アンダーカットと言いまして、15㎜ほどの隙間が設けられます。部屋の扉を閉めても、空気が流れるようにしてあるわけです。でも、クローゼットの扉にはそういう処置はする必要がないので、アンダーカットはありません。アンダーカットがありませんので、扉とフローリングとの隙間がほとんどない場合があります。隙間がないと、クローゼットの扉の開きの部分には、カーペットを敷きこめなくなります。これでは、段差が出来てしまいますし、見た目も悪いです。

内覧会の時点で、そのような指摘をしたところ、それでは、扉の寸法を短くしてあげましょう、と売主が言ってくれました。そして、写真のようになったわけです。写真では、フローリングとの隙間が約15㎜です。こうなったら、カーペットも、部屋の隅から隅まで敷き込むことが出来ます。このようなことをお考えの方は売主に相談するのが良いでしょう。お金がかかる可能性もあるので、購入時にこのような点も確認しておいた方が良いでしょう。(23)

写真は、引き戸の戸袋部分を撮ったものです。赤の矢印で示したように、戸袋の下の部分にも幅木が設けられていることが分かります。戸袋部分には、このように幅木を設ける場合と、そうでない場合とがあります。幅木とは、床との継ぎ目にある壁の最下部に取り付けられる横木を言います。目的は、スリッパの汚れや掃除機の傷を防止すること、そして、壁と床の納まりをきれいにすることです。戸袋部分を壁ではないと考えれば、ここに幅木を設けない理由も分かります。ですので、どちらが正しいということはないのですが、私は、ここに幅木があった方が良いな、と思っています。なぜなら、ここの部分も掃除をしますし、汚れやすいからです。幅木には大きく分けて2種類あります。一つは厚みのある木製幅木(厚さは7㎜程度)もう一つは薄いソフト幅木(厚さは2㎜程度、材質はビニール系)です。上の写真で、赤い矢印はソフト幅木、緑の矢印は木製幅木です。木製幅木は釘で、ソフト幅木は接着材で壁に取り付けられます。ソフト幅木は値も安いので、このような戸袋、トイレ、洗面所などに使われます。

写真は、引き戸の戸袋部分を撮ったものです。赤の矢印で示したように、戸袋の下の部分にも幅木が設けられていることが分かります。戸袋部分には、このように幅木を設ける場合と、そうでない場合とがあります。幅木とは、床との継ぎ目にある壁の最下部に取り付けられる横木を言います。目的は、スリッパの汚れや掃除機の傷を防止すること、そして、壁と床の納まりをきれいにすることです。戸袋部分を壁ではないと考えれば、ここに幅木を設けない理由も分かります。ですので、どちらが正しいということはないのですが、私は、ここに幅木があった方が良いな、と思っています。なぜなら、ここの部分も掃除をしますし、汚れやすいからです。幅木には大きく分けて2種類あります。一つは厚みのある木製幅木(厚さは7㎜程度)もう一つは薄いソフト幅木(厚さは2㎜程度、材質はビニール系)です。上の写真で、赤い矢印はソフト幅木、緑の矢印は木製幅木です。木製幅木は釘で、ソフト幅木は接着材で壁に取り付けられます。ソフト幅木は値も安いので、このような戸袋、トイレ、洗面所などに使われます。内覧会に行って、この部分に幅木がない場合には、「付けて頂くことは可能ですか?」と聞いてみることです。それで、売主の返事が、「設計上付けていないので付けられません」ということであれば、それで仕方ありません。幅木の取り付けを売主に聞いてもダメだった場合には、自分で取り付けることも出来ます。この部分は引き戸がありますので、厚い木製幅木はこすれてしまうこともあります。そんな時は、薄いソフト幅木であれば、接着剤付のを売ってますので、貼り付けは簡単です。壁の最下部に幅木があった方が、壁が傷つきにくくなります。真っ白い幅木はキズが目立ちやすいので、少し色が付いているのが良いでしょう。(81)

写真はマンションの内覧会で撮りました。一見、何の変哲もありません。でも、状況をご説明しますと、変なことが分ります。ここはウォークインクローゼットの中です。右側のドアの向こうは主寝室、左の奥に写っている引戸を開けると廊下に出られます。ですので、このウォークインクローゼットは主寝室からも、廊下からも入ることができます。

写真はマンションの内覧会で撮りました。一見、何の変哲もありません。でも、状況をご説明しますと、変なことが分ります。ここはウォークインクローゼットの中です。右側のドアの向こうは主寝室、左の奥に写っている引戸を開けると廊下に出られます。ですので、このウォークインクローゼットは主寝室からも、廊下からも入ることができます。

この状況が分りましたら、再度、右側の主寝室へのドアの取っ手の上の鍵(矢印部分)を見て下さい。鍵のレバーがクローゼット側に来ています。これでは、鍵をかけたら、主寝室からクローゼットに入ることが出来なくなってしまいます。こうなると、この鍵は一体何のため?と考えてしまいます。本来、この鍵は主寝室側に付けられるべきものでした。つまり、鍵をセットする向きが、表・裏、反対になってしまっているわけです。マンションでは、主寝室だけドアに内側からカギが付きます。

とても珍しいことですが、このような間違いもあるのですね。売主側も、内覧会まで何度もチェックして、気が付かなかったとは・・・。これでは、トイレの鍵が、トイレの内側からではなく、外側から鍵が掛かるようになっているようなものです。こういうのを見てしまうと、内覧会では、鍵がちゃんと掛かるかだけでなく、鍵の向きも確認が必要となります。一般のマンションの洋室では、内側から鍵が掛けられるように作ってあるのは、主寝室だけです。(72)

写真は戸建ての内覧会で撮りました。写したところは1階の洋室のドアの上部です。ここでご覧頂きたいのは、カーテンレールとドアの位置関係です。この状態でカーテンを付ければ、ドアの開閉時、カーテンが邪魔になってしまいます。カーテンレールは標準装備でしたので、買主が部屋に入って、初めて気が付きました。

写真は戸建ての内覧会で撮りました。写したところは1階の洋室のドアの上部です。ここでご覧頂きたいのは、カーテンレールとドアの位置関係です。この状態でカーテンを付ければ、ドアの開閉時、カーテンが邪魔になってしまいます。カーテンレールは標準装備でしたので、買主が部屋に入って、初めて気が付きました。

結局、これでは不便と言うことで、レースのカーテンレールだけ、窓枠の上部に付けることになりました。平面図だけですと、こういう点は気が付かないこともありますので、ドアと窓の位置関係は注意が必要となります。(18)

写真はマンションの内覧会で撮りました。写したところは、洋室にある収納です。ここの収納には、棚があって、押入れのようにふとんも収納出来ます。ここまでは良いのですが、何とも、言いようがないのが、真ん中に設置されているハンガーパイプです(矢印部分)。

写真はマンションの内覧会で撮りました。写したところは、洋室にある収納です。ここの収納には、棚があって、押入れのようにふとんも収納出来ます。ここまでは良いのですが、何とも、言いようがないのが、真ん中に設置されているハンガーパイプです(矢印部分)。

このパイプが簡単に取り外しできればまだ良いのですが、固定されてしまっています。これではふとんも上まで置けない、また、服を掛けても下の棚に接してしまいます。どう考えても、意味がなく邪魔なパイプと思います。買主と相談の上、売主に「この状態ではパイプは邪魔なので取り外して下さい」と要求しました。どう見ても設計者の意図が不明です。(81)

写真は、マンションの内覧会で引戸の戸袋部分を撮ったものです。戸袋の下の部分にも幅木が設けられていることが分かります。幅木とは、床との継ぎ目にある壁の最下部に取り付けられる横木を言います。その目的は、スリッパの汚れや掃除機の傷を防止すること、そして、壁と床の納まりをきれいにすることです。戸袋部分には、このように幅木を設ける場合と、そうでない場合とがあります。

写真は、マンションの内覧会で引戸の戸袋部分を撮ったものです。戸袋の下の部分にも幅木が設けられていることが分かります。幅木とは、床との継ぎ目にある壁の最下部に取り付けられる横木を言います。その目的は、スリッパの汚れや掃除機の傷を防止すること、そして、壁と床の納まりをきれいにすることです。戸袋部分には、このように幅木を設ける場合と、そうでない場合とがあります。幅木を設けるか設けないか、どちらが正しいということはないのですが、私は、ここにも幅木があった方が良いと思っています。なぜなら、納まりがきれいだし、掃除機も壁にぶつけるでしょう。内覧会に行って、この部分に幅木がない場合は、「幅木を付けて頂くことは可能ですか?」と聞いてみて下さい。売主の返事が、「付けられません」であれば、それで仕方ありません。その場合には、自分で取り付けることも出来ます。この部分は引戸がありますので、厚い木製幅木はこすれてしまうこともあります。そんな時は、薄いソフト幅木であれば、接着剤で付けられますので、簡単です。壁の最下部に幅木があった方が、壁が傷つきにくくなります。真っ白い幅木はキズが目立ちやすいので、少し色が付いているのが良いでしょう。

幅木の種類は、大きく分けて2種類あります。一つは厚みのある木製幅木(厚さは7㎜程度、木製でなく樹脂製もある)、もう一つは薄いソフト幅木(厚さは2㎜程度、材質はビニール系)です。上の写真で、赤い矢印はソフト幅木、緑の矢印は木製幅木です。木製幅木は釘で、ソフト幅木は接着材で壁に取り付けられます。ソフト幅木は戸袋、トイレ、洗面所などに使われます。(81)

写真はマンションの内覧会で撮りました。写したところは、洋室の天井の点検口を開けて、エアコンの先行配管部分です。塩ビのパイプにエアコンのケーブルや冷媒管が先行して設置されています。ここで、ご覧頂きたいのは、黄色の矢印で指したところです。よく見ると、ケーブルに少しキズが入っているのが分かります。

写真はマンションの内覧会で撮りました。写したところは、洋室の天井の点検口を開けて、エアコンの先行配管部分です。塩ビのパイプにエアコンのケーブルや冷媒管が先行して設置されています。ここで、ご覧頂きたいのは、黄色の矢印で指したところです。よく見ると、ケーブルに少しキズが入っているのが分かります。

これは、ケーブルや冷媒管の設置時に、塩ビのパイプのカット面にこすられたからです。今後、エアコンを設置する際にも、この部分はこすられる可能性があります。また、建物は地震が来れば揺れますので、このような電気のケーブルが接する箇所は注意が必要となります。写真のケースでは、塩ビのパイプの切断面を養生材で巻くか、ケーブルの触れる部分をテープで留めるか、どちらかの対策を採るように指示しました。(7224)

写真はマンションのベランダから部屋の外壁側を撮ったものです。壁の内側には洋室1と洋室2があります。洋室1にも洋室2にもエアコンは設置するようになっているのですが、エアコンのスリーブ(エアコンのパイプ類を室外機と結ぶ壁の貫通孔)が1箇所(赤い矢印部分)しかありません。

写真はマンションのベランダから部屋の外壁側を撮ったものです。壁の内側には洋室1と洋室2があります。洋室1にも洋室2にもエアコンは設置するようになっているのですが、エアコンのスリーブ(エアコンのパイプ類を室外機と結ぶ壁の貫通孔)が1箇所(赤い矢印部分)しかありません。

なんで、1箇所しかないのでしょう?これは、単純に売主が設置するのを忘れたのです。ここでは、外壁に、洋室1用及び洋室2用と、スリーブが2箇所設置されなければなりません。こういうウッカリミスもあるのですね。勿論、もう1箇所スリーブを設置することになりました。

これらの部屋のエアコンの室外機はマルチタイプとして写真の壁際に設置されるように計画されています。マルチタイプとは1台の室外機に対して複数の室内機が接続できるエアコンです。写真の部屋の場合には、1台のマルチタイプの室外機に対して、洋室1及び2用として、2台の室内機が接続されます。マルチタイプであっても、スリーブは2箇所必要となります。

マンションの内覧会に行きましたら、エアコンのパイプがちゃんと室外機に接続されているようになっているかも確認下さい。特に、写真のような部屋、また、中和室のように、他の部屋を通って、パイプが室外機に接続されている場合には、注意が必要となります。(8919)

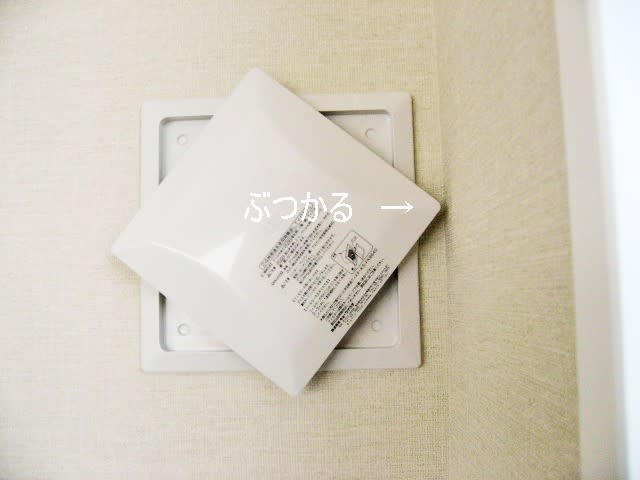

写真は、マンションの24時間換気の部屋側の給気口です。吸気口ではなく、給気口と書きます。ここは、外壁に貫通した穴が開いていて、そこから外の空気が部屋の中に入ってきます。建材のホルムアルデヒド等に起因するシックハウスが社会問題となり、対策として、居室に新鮮な空気を取り込むための給気口の設置が、2003年に建築基準法に盛り込まれました。ですので、24時間換気は、それ以前のマンションや戸建てにはありません。また、居室とは人が定常的にいる部屋で、例えばリビングや寝室です。トイレや廊下は居室ではありません。

写真は、マンションの24時間換気の部屋側の給気口です。吸気口ではなく、給気口と書きます。ここは、外壁に貫通した穴が開いていて、そこから外の空気が部屋の中に入ってきます。建材のホルムアルデヒド等に起因するシックハウスが社会問題となり、対策として、居室に新鮮な空気を取り込むための給気口の設置が、2003年に建築基準法に盛り込まれました。ですので、24時間換気は、それ以前のマンションや戸建てにはありません。また、居室とは人が定常的にいる部屋で、例えばリビングや寝室です。トイレや廊下は居室ではありません。

従い、住宅の居室には、必ず、このような給気口が壁のどこかに設けられています。この給気口にはレジスターと呼ばれる風量調節器が取り付けられます。ここから外気を取り込みますので、レジスターにはフィルターも内蔵されています。このフィルターも汚れてきますので、カバーを外し、水洗いが出来るようになっています。写真のカバーは45度回転して、外すタイプとなっています。

この部屋の内覧会は2週間ほど前にありました。その時点では、このカバーを45度回転させると、角の部分がぶつかってしまって45度回転させることは出来ませんでした。取り付けただけで、外すチェックをしてなかったのです。内覧会ではその点の指摘をして、2週間後の確認会では、ちゃんと外せるように直っていました。内覧会に行きましたら、このような給気口が各部屋にありますので、カバーがちゃんと外せるかも確認して下さい。(76)

写真はマンションの内覧会で撮りました。ご覧頂きたいのは、白い矢印部分で、洋室のクローゼットの扉が並んでいる下の部分、扉と床の間です。この細い部分は台輪と呼ばれます。この台輪の色が、矢印を境として、こちら側と向こう側とでは微妙に異なっています。それほど見るところではありませんが、やはり、こういう細かい箇所の色合わせも、ちゃんとしてもらいたいものです。

写真はマンションの内覧会で撮りました。ご覧頂きたいのは、白い矢印部分で、洋室のクローゼットの扉が並んでいる下の部分、扉と床の間です。この細い部分は台輪と呼ばれます。この台輪の色が、矢印を境として、こちら側と向こう側とでは微妙に異なっています。それほど見るところではありませんが、やはり、こういう細かい箇所の色合わせも、ちゃんとしてもらいたいものです。

内覧会では、こういうところも四つん這いになって覗いてみて下さい。特に、建具関係は微妙に左右の表面の色が異なっていることもあります。色が気になる箇所を見つけたら、不具合として指摘して下さい。交換もしくは補修できれいに直ります。(91.27)

内覧会に行きまして、気になるのはフローリングの状態です。キズもなく、ワックスも一様にきれいに塗られ、歩いてもしっかりしているフローリングはとても気持ちの良いものです。フローリングの状態を観察するには、リビングから始めるのが良いでしょう。大事な部屋ですし、部屋も窓も広く、明るいので、状態が確認しやすいからです。

内覧会に行きまして、気になるのはフローリングの状態です。キズもなく、ワックスも一様にきれいに塗られ、歩いてもしっかりしているフローリングはとても気持ちの良いものです。フローリングの状態を観察するには、リビングから始めるのが良いでしょう。大事な部屋ですし、部屋も窓も広く、明るいので、状態が確認しやすいからです。

チェックの仕方は、フローリングのキズや汚れ、ワックスの塗りムラ、フローリングの隙間、、床鳴りなどを主にチェックします。キズ、汚れ、ワックスの塗りムラはフローリングの表面を上、斜め、横、角度を変えて観察します。フローリングの隙間は、名刺1枚分が目安となります。それ以上開いていて下地が見えるようなら不具合として指摘となります。床鳴りは、床の上を歩き回って、床からきしむような音が出ないかを調べます。歩いてきしむ音が出たなら、そこで止まって、1本足で立って、更に数回体重をかけて踏み込んでみて下さい。それでもきしむ音が都度すれば床鳴りです。

写真のようなキズはささくれて危険ですので補修してもらわねばなりません。フローリングについては、不具合の判断が難しいこともあります。気になる場合には、業者に、これはいかがですか?と聞いてみてください。業者は、プロですから、補修すべきかは判断できます。フローリングに付きましては、ほとんど全ての不具合が直せますので気になる箇所は指摘すべきです。最後は、張替えれば良いのですから。(6115)