住まいの中で汚れやすいところをきれいに保つのは面倒なものです。そういう方に「ついで掃除」はいかがでしょうか。

住まいの中で汚れやすいところをきれいに保つのは面倒なものです。そういう方に「ついで掃除」はいかがでしょうか。

洗顔やシャワーのついでに、1分ほどささっと手を動かして、掃除をしてしまうわけです。例えば洗面ボウルであれば、手洗いや歯磨きのついでに、スポンジでクルッと気になる部分をこする、時間は1分です。付いてすぐの汚れは、簡単に落ちるのがミソです。 ついで掃除は、短時間でこまめに行なうのがポイントで、毎日使う洗面所、浴室、トイレなどが適しています。 掃除は、欲張ってあれこれやろうとすると、時間がかかって続きにくくなります。

ついで掃除は、洗面所なら蛇口まわりを拭く、鏡を拭く、1回の掃除は一つに絞ります。また、家族であれば、鏡はお父さん、洗面ボウルは子供などと分担すれば手軽になります。 ついで掃除で大事なのは、用具を近くに置いておくことです。洗面所であれば、せっけんケースにスポンジを入れておく、という具合です。見た目が気になる場合には、可愛いデザインのフックやホルダーを選んで、そこに掛けることも出来ます。ついで掃除の効果は、普段つかうところがいつもキレイであること、そして、掃除の頻度や手間が減ることです。

新聞記事に、「自宅トイレに8日間、救出」というのがありました。記事を読んでいて、こんなことがあるのか?と思いました。記事の内容は、「港区のマンションで一人住まいの女性が、午前1時ごろ、トイレに入ったら、ドアがひとりでに閉まった。ドアが閉まったのは、トイレ前の廊下に立てかけてあった『こたつセット』の段ボール箱が倒れ、壁とドアの間にはさまってしまったのが原因。助けを求めたけれども届かず、入院中の母親が変だと思い、通報して、8日後に助け出された」というものでした。8時間ではなく、8日間ですから、餓死してしまうかもしれません。でも、トイレの中ということで助かったのでしょう。

新聞記事に、「自宅トイレに8日間、救出」というのがありました。記事を読んでいて、こんなことがあるのか?と思いました。記事の内容は、「港区のマンションで一人住まいの女性が、午前1時ごろ、トイレに入ったら、ドアがひとりでに閉まった。ドアが閉まったのは、トイレ前の廊下に立てかけてあった『こたつセット』の段ボール箱が倒れ、壁とドアの間にはさまってしまったのが原因。助けを求めたけれども届かず、入院中の母親が変だと思い、通報して、8日後に助け出された」というものでした。8時間ではなく、8日間ですから、餓死してしまうかもしれません。でも、トイレの中ということで助かったのでしょう。

一般的に、ドアの開く向き、というのは、部屋では内開きとします。その方が動線上便利で安全で、廊下も広々使える、ということです。ただ、トイレのドアだけは、原則、外開きに作ります。理由は、中で人が倒れてしまった場合に、助け出せなくなる可能性があるからです。でも、このケースでは、ドアの外開きが災いしました。一人住まいのマンションで、このような事故を防ぐためには、トイレのドアを開けっ放しで使う、トイレの前に物は置かない、ということになります。それから、携帯を持って入るのも対策になるでしょう。世の中、家の中、何が起きるかわかりません。

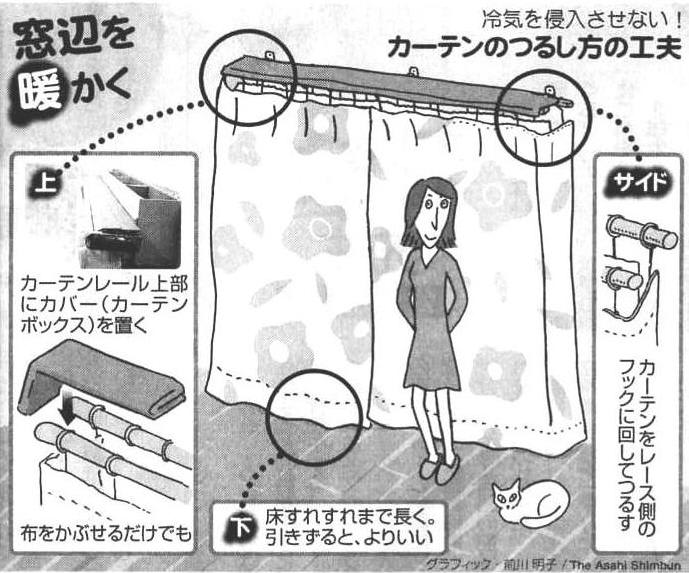

12月に入り窓辺からの寒さも気になってきます。窓辺を暖かくするには、左の絵のように、まずカーテンで工夫する方法があります。厚手のカーテンを使って、窓辺と部屋とを隙間なく隔ててしまう、こうすればすきま風が少なくなり、暖かくなります。

12月に入り窓辺からの寒さも気になってきます。窓辺を暖かくするには、左の絵のように、まずカーテンで工夫する方法があります。厚手のカーテンを使って、窓辺と部屋とを隙間なく隔ててしまう、こうすればすきま風が少なくなり、暖かくなります。 お金をかけて窓を改修する主な方法は、①内窓を作り、2重窓にする ②窓のサッシも含めて断熱性の高いペアガラス等にする ③サッシはそのままで窓ガラスだけを断熱性の高いものに交換、の3通りです。改修の価格は、②が一番高く、①と③は、②の半分程度になります。

お金をかけて窓を改修する主な方法は、①内窓を作り、2重窓にする ②窓のサッシも含めて断熱性の高いペアガラス等にする ③サッシはそのままで窓ガラスだけを断熱性の高いものに交換、の3通りです。改修の価格は、②が一番高く、①と③は、②の半分程度になります。

私も、数年前に、①の方法で、部屋の中、4箇所ある窓を全て、内窓を設置して、2重窓にしてみました。内窓を付けて本当に良かったと思っています。冬は暖かいし、夏は冷房の効きが良いし、それと、2重窓にすると遮音効果も相当に高まります。2重にした面倒くささはそれ程感じません。

②と③の方法につきましては、共用部ですので、管理組合の了解が要るということがあります。また、②に付きましては、サッシが厚くなりますので、既存のレールにサッシが入るのか、また、③につきましては、既存のサッシに入るガラスの条件が出てきます。

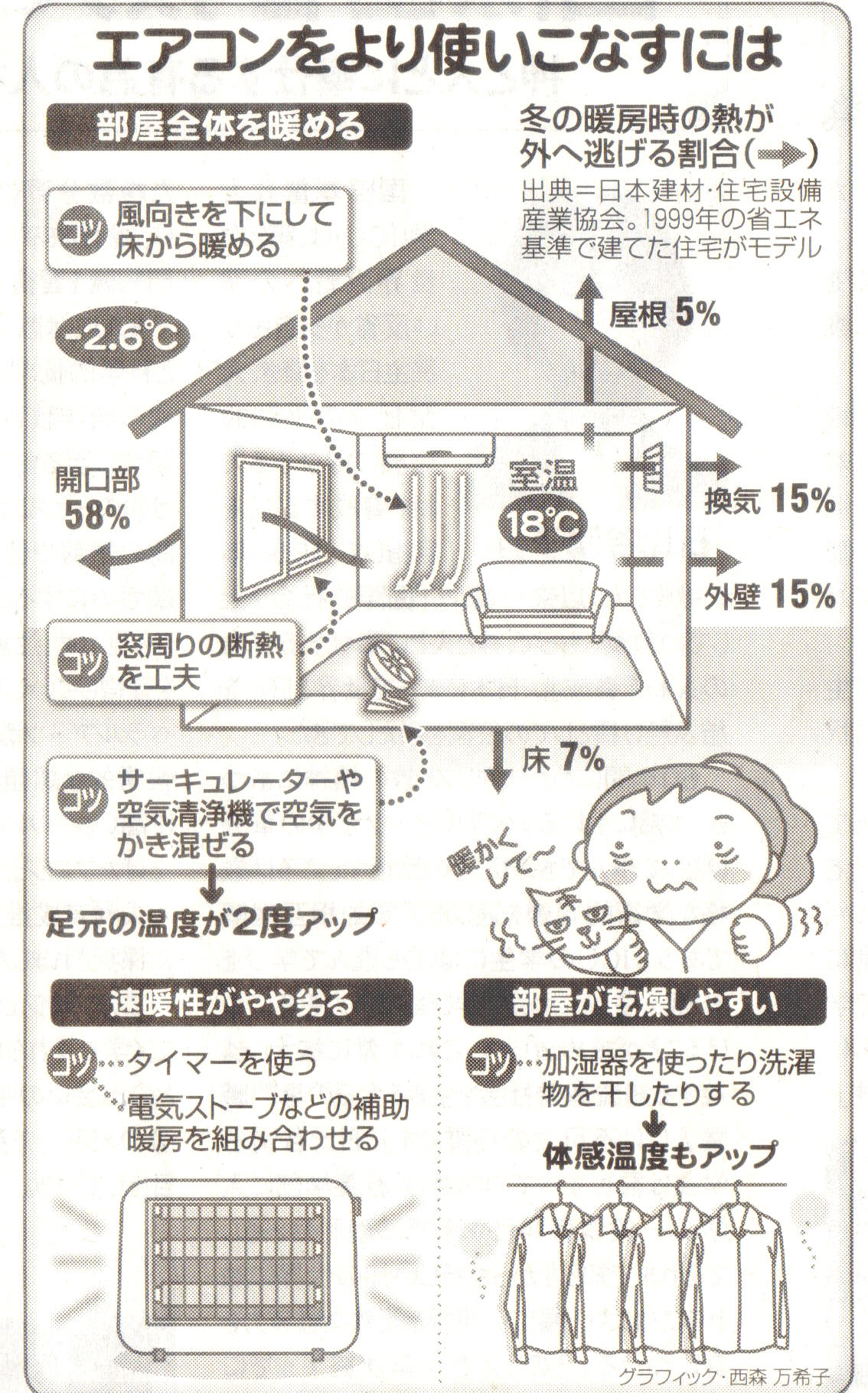

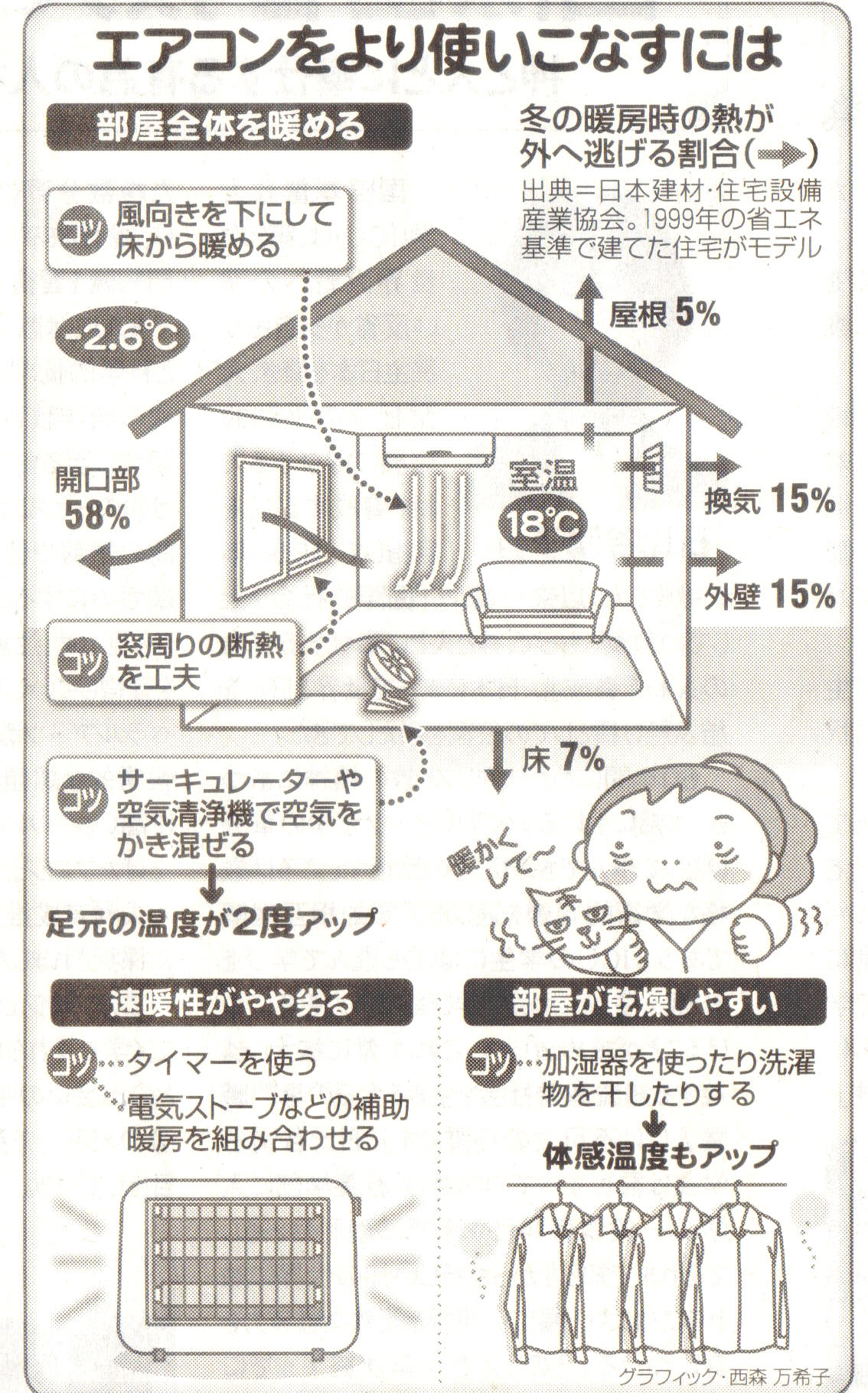

今年も木枯らしの季節になりました。部屋の中で、エアコンを暖かく、効率的に使うためのコツです。左の図は部屋の中の暖かさがどういう割合で外へ逃げていくかを示したものです。窓ガラスには複層ガラスが使用されています。

今年も木枯らしの季節になりました。部屋の中で、エアコンを暖かく、効率的に使うためのコツです。左の図は部屋の中の暖かさがどういう割合で外へ逃げていくかを示したものです。窓ガラスには複層ガラスが使用されています。この図の中の部屋の温度は18度に設定され、外の気温は-2.5度です。部屋の中にある暖気のうち、58%は窓、15%は換気口と外壁、床から7%、そして屋根からは5%が逃げていきます。部屋の暖かさの半分以上は窓から失われていくことになります。

換気口、外壁、屋根からも熱は奪われて行きますが、この対策は簡単ではありません。床からも熱は逃げて行きますが、これはカーペットやラグなどを敷くことによって、断熱効果を高めることができます。

春の爽やかな季節が終わると、うっとうしい梅雨になります。この時期、気になるのは家の中のカビです。カビ予防について紹介します。数あるカビの中で、住宅を汚す代表的なカビは青カビ、コウジカビ、黒カビです。カビが増える条件は、温度、湿度、栄養、酸素があることです。温度は20~30度、湿度は90%以上で最も繁殖します。

春の爽やかな季節が終わると、うっとうしい梅雨になります。この時期、気になるのは家の中のカビです。カビ予防について紹介します。数あるカビの中で、住宅を汚す代表的なカビは青カビ、コウジカビ、黒カビです。カビが増える条件は、温度、湿度、栄養、酸素があることです。温度は20~30度、湿度は90%以上で最も繁殖します。

カビは、温度や湿度が上がる6月に最も繁殖するので、梅雨の前に大掃除をするのが効果が上がります。これからの季節、部屋の中のカビを少なくなるポイントは以下の通りです。

・天気の良い日には窓を開けて換気する。

・扇風機を使用するなどして部屋の隅の通気を良くする。

・洗濯物の部屋干しは、浴室洗面所で換気扇や除湿機を使う。

・カビはホコリを好むので掃除機で取り除く。靴やかばんの汚れも取っておく。

・衣類はクリーニングに出し、通気のため、ポリ袋は取って収納する。

・布団は天日干しにし、押入れにすのこを敷いて収納する。

・お風呂の残り湯は、なるべくその日の内に処分する。

また、カビが生えてしまった場合、浴室なら、塩素系漂白剤を塗ってブラシでこする。壁紙は漂白剤を薄めた液で雑巾を湿らせてふき取る。畳の場合は、消毒用アルコールを染みこませた布でふき取るです。カビをゼロにすることは出来ませんが、換気、掃除、洗濯をこまめにしてカビを少なくすることが大事となります。

写真は、マンションの内覧会でクローゼットを撮りました。このようなクローゼットは、マンションでも戸建でも、よく見受けられます。クローゼットの中には、上下に棚板があって、上の棚板の下にはハンガーパイプがある、こういうタイプが一般的です。この棚板は、上下に移動可能なもの、固定されているもの、いろいろです。

写真は、マンションの内覧会でクローゼットを撮りました。このようなクローゼットは、マンションでも戸建でも、よく見受けられます。クローゼットの中には、上下に棚板があって、上の棚板の下にはハンガーパイプがある、こういうタイプが一般的です。この棚板は、上下に移動可能なもの、固定されているもの、いろいろです。

ここでご覧頂きたいのは、ハンガーパイプです。一般には、ここのハンガーパイプは1本だけ付いているというケースがほとんどです。でも、このパイプがもう1本下に付いていれば、洋服は倍掛けられるのです。クローゼットの高さが、2m程あれば、上の棚板をはずせば、男性のスーツも上下に掛けられます。このハンガーパイプはオプションでも依頼できます。オプションでは高価?とお考えの方は、ホームセンターでも取り扱っています。(11)

写真は、マンションの内覧会で撮りました。まだ誰も住んでませんので、きれいなバルコニーです。ご覧になって頂きたいのは、正面に写っている赤い矢印部分の避難口です。この板には「非常の際には、ここを破って隣戸へ避難出来ます」と書いてあります。この部屋で火災が起きた場合には、この板を破って、隣りの部屋へと避難するわけです。建物は、2方向避難としなければなりませんので、玄関から避難出来なければ、バルコニーから避難することになります。

写真は、マンションの内覧会で撮りました。まだ誰も住んでませんので、きれいなバルコニーです。ご覧になって頂きたいのは、正面に写っている赤い矢印部分の避難口です。この板には「非常の際には、ここを破って隣戸へ避難出来ます」と書いてあります。この部屋で火災が起きた場合には、この板を破って、隣りの部屋へと避難するわけです。建物は、2方向避難としなければなりませんので、玄関から避難出来なければ、バルコニーから避難することになります。

この隣戸との境目に張ってある板を隔て板(へだていた)と言います。普段は目隠しですが、緊急の場合には破ることになります。ですので頑丈なもので作るわけにはいきません。隔て板は、厚さ5mm程、材質は珪酸カルシウム板(略称:ケイカル板)と呼ばれるものです。ケイカル板は、消石灰、珪藻土、ロックウール等に、水を加え練り合わせて作られます。火事で燃えてしまっては困るので、不燃材です。

さて、緊急時の場合には、これを破って、隣へ避難しなければなりません。その破り方なのですが、手や足で破るのではなくて、顔をこちらに向けて、隔て板にお尻を当てて、両手は壁やベランダの手すりで支えて、お尻でドンと破るのが安全で効果的です。ケイカル板は、衝撃を与えるとおせんべいのように鋭角に割れますので、素手や素足で破る場合には、怪我をする恐れもあります。(06)

写真は、戸建の洗面室の天井に付けたパイプを撮りました(赤い矢印部分)。左側が洗面台、右側がバスルームとなっています。戸建の場合、洗面室にはバスタオル掛けが付いていない、ということが結構あります。お風呂の後に使ったバスタオルを掛けるものがないのです。売主は、使うのなら、自分で付けて、という考えなのでしょう。

自分で付けてと言われても、どこでも好きなところに付けるわけにはいきません。なぜなら、パイプを取り付ける位置には、壁に下地が入っていないとしっかりと支持金物を取り付けることが出来ないからです。

後から下地を入れることは大変なので、既にある柱や間柱に取り付けることになります。柱や間柱の位置を知るのは、簡単ではありません。ですので、こういう位置にパイプを取り付ける際には、施工業者にお願いするのが良いでしょう。施工業者はどこに柱や間柱が入っているのか知っているからです。 ただ、施工業者にお願いしても、「それでは3万円頂きます」などと言ってくる場合もあります。そんなお金はもったいないので、ホームセンターに行って、パイプを買ってきて、自分で取り付けることも出来ます。その場合、付けたい位置に下地があるかを業者に確認して下さい。そして、その位置の内法を測って、その長さのマイナス1㎝でパイプを切ってもらえば良いでしょう。例えば内法が160㎝ならば、マイナス1㎝で159㎝で切ってもらうわけです。金額は、パイプの受けと合わして2,000円ほどです。

マンションの場合には、まず、バスタオル掛けは付いていますが、通常、1本分だけです。家族が多い時はこれでは足りません。その場合、洗面所にこのようなパイプを後から付けると便利です。洗面所であればお風呂にも洗濯機にも近いので、干すもの楽です。パイプを付ける際には、長めのビスで、下地のあるところに付けて下さい。(03)

写真はゆるんで大きくなってしまったビス穴に竹串を入れて、ビスがしっかりと締まるようにしているところです。玄関ドアや部屋内の木製ドアの上部に付いているクローザーにかかる力は強いので、使っているうちに、特に、枠側のビスがゆるんでしまうことが多いです。

写真はゆるんで大きくなってしまったビス穴に竹串を入れて、ビスがしっかりと締まるようにしているところです。玄関ドアや部屋内の木製ドアの上部に付いているクローザーにかかる力は強いので、使っているうちに、特に、枠側のビスがゆるんでしまうことが多いです。

ビスがゆるめば、ドアクローザーは開閉時にガタツキ始め、ひどくなると、ドアの下の端が床に接してしまうこともあります。そういう場合には、クローザーを外して、クローザーの留め具の上から、写真のように竹串を入れてビスを締めると、しっかりと固定することができます。(21)

写真はマンションの廊下から2ヶ所のドアノブを撮りました。右側のドアを開けるとリビングになり、左側のドアの奥は洗面所になっています。ここで、それぞれ矢印で示したドアノブを見て頂くと、角度が違うのがわかります。普通のドアノブは、写真の左側のように水平になっています。それに対し、右側のドアノブは垂直になっています。

写真はマンションの廊下から2ヶ所のドアノブを撮りました。右側のドアを開けるとリビングになり、左側のドアの奥は洗面所になっています。ここで、それぞれ矢印で示したドアノブを見て頂くと、角度が違うのがわかります。普通のドアノブは、写真の左側のように水平になっています。それに対し、右側のドアノブは垂直になっています。

このドアノブも、元々は水平だったのですが、この家の1歳半になった子どもが、ドアノブに届く身長になって、リビングからドアを開けて廊下に出てしまう、ということで対策を考えた結果、ドアノブを垂直に変えました。こうすると、子どもはドアを開けることができなくなりました。

もし、同じような悩みがある場合には試してみて下さい。方法は、簡単で、ドアの横か下に付いている小さなネジをドライバーか六角レンチで外します。すると、ドアの芯棒が抜けますので、それを90度回転させて、また、取りつけるだけです。子どもが大きくなったら、また元に戻せば良いです。(19)

浴室の鏡の手入れの方法についてです。お風呂の鏡に水滴が付いて乾燥するサイクルを繰り返すと、鏡の表面が白くなってきて、うすい膜が張ったようになります。これは水あかと呼ばれ、お風呂の鏡だけでなく、キッチンなどの水回りにも発生します。この現象は、水道水に含まれるケイ酸やカルシウムが、空気と反応し、シリカや炭酸カルシウムになって蒸発せずに残ってしまうからです。

これらの水あかを除去するには、上の図の左から、①ティッシュに5%のクエン酸水か、食用酢を含ませ、水あかの上に貼る ②その上に乾燥防止にラップをかけ、30分~1時間ほどおく ③ラップをはがし、乾いた布か歯ブラシでこすって取る ④水で洗い流し、拭き取る、とのことです。そして、このような水あかを防ぐには、なるべく、鏡の表面に付いた水分をふき取り換気すること、鏡の表面を常に乾燥した状態にしておくことです。

写真はマンションの内覧会で撮ったものです。写しているのは、部屋に入るドアの上部です。このドアの上部には、棒状の戸当たりが付いています。この戸当たりのお陰で、ドアの取っ手が直接壁にぶつかることはありません。戸当たりにもいくつか種類があって、写真のようにドアの上部に付けるもの、そして床に付けるもの等があります。

写真はマンションの内覧会で撮ったものです。写しているのは、部屋に入るドアの上部です。このドアの上部には、棒状の戸当たりが付いています。この戸当たりのお陰で、ドアの取っ手が直接壁にぶつかることはありません。戸当たりにもいくつか種類があって、写真のようにドアの上部に付けるもの、そして床に付けるもの等があります。

ここでご覧頂きたいのは、見ずらいのですが、壁に貼り付けられている、バンポンと書かれた白い矢印の先のものです。この少し光ってる小さな丸いものは、商品名はバンポン、通称ナミダメ、涙の目のようだから、そう呼ばれます。材質は、透明なポリウレタンに接着剤を塗布したもので、クッション材として使われます。

このような棒状の戸当たりが使われる場合、通常、壁にはナミダメは付けられておりません。ドアを勢いよく開けた場合、この戸当たりが壁にぶつかります。壁にぶつかれば、その部分の壁のクロスは傷みます。また、長い間には、戸当たりの先端によって、クロスがこすられ黒ずんできます。そのような現象を防ぐために、このナミダメが有効です。内覧会で、このような戸当たりになってる場合には、壁にナミダメを付けてくれるように、売主に頼めば、付けてくれるでしょう。また、お住まいになってからでも、建具の取っ手などが壁にぶつかりる場合には有効です。ホームセンターにも、いろいろなタイプのナミダメを売ってますので、お好きなものを選んで付けるのも楽しいと思います。(28)

寒い冬の日、エアコンを暖かく、効率的に使うには、どうすれば良いでしょう?暖房している部屋の内から外へ、どのように熱が逃げて行くのかを示したのが左の図です。この図で、窓ガラスには複層ガラスが使われ、部屋の温度は18度に設定され、外の気温は-2.6度となっています。部屋の中にある暖気のうち、58%は窓、15%は換気口と外壁、床から7%、そして屋根からは5%が逃げていくことになります。

寒い冬の日、エアコンを暖かく、効率的に使うには、どうすれば良いでしょう?暖房している部屋の内から外へ、どのように熱が逃げて行くのかを示したのが左の図です。この図で、窓ガラスには複層ガラスが使われ、部屋の温度は18度に設定され、外の気温は-2.6度となっています。部屋の中にある暖気のうち、58%は窓、15%は換気口と外壁、床から7%、そして屋根からは5%が逃げていくことになります。部屋の暖かさの半分以上は窓から失われていきますので、窓周りの断熱性を高めることが最も効果的となります。具体的には、カーテンを窓面の隙間が無いようにしっかりと閉める、厚手のカーテン生地にする、更に内窓を付けて二重サッシにしてしまうなどが考えられます。換気口、外壁、屋根からも熱は奪われて行きますが、この対策は簡単ではありません。床からも熱は逃げて行きますが、これはカーペットやラグなどを敷くことによって、断熱効果を高めることができます。

寒い季節になりますと、窓辺からの寒さも気になってきます。窓辺を暖かくするには、左のイラストのように、カーテンで工夫する方法があります。厚手のカーテンを使って、窓辺と部屋とを隙間なく隔ててしまう、こうすれば暖かくなります。

寒い季節になりますと、窓辺からの寒さも気になってきます。窓辺を暖かくするには、左のイラストのように、カーテンで工夫する方法があります。厚手のカーテンを使って、窓辺と部屋とを隙間なく隔ててしまう、こうすれば暖かくなります。

また、お金をかけて窓を改修する場合には以下の方法があります。

①内窓を作り、2重窓にする

②窓のサッシも含めて断熱性の高いペアガラス等にする

③サッシはそのままで窓ガラスだけを断熱性の高いものに交換

改修の価格は、②が一番高く、①と③は、②の半分程度になります。また、②に付きましては、サッシが厚くなりますので、既存のレールにサッシが入るのか、また、③につきましては、既存のサッシに入るガラスの条件が出てきます。マンションの場合、②と③の方法につきましては、共用部ですので、管理組合の了解が要るということがあります。

私も、5年ほど前、①の方法で、部屋の中、4箇所ある窓を全て、内窓を設置して、2重窓にしてみました。エコポイントが付いたことも実施した理由になりました。内窓を付けて本当に良かったと思っています。冬は暖かいし、夏は冷房の効きが良いし、それと、2重窓にすると遮音効果も高まります。2重にした面倒くささはそれ程感じません。

写真は、一戸建ての内覧会で撮りました。写したところは、洗面所の収納棚の扉の内側です。ご覧頂きたいのは、矢印部分のスムーザーと書いてあるところです。スムーザーとは、扉の閉まり方の速さを遅くするものです。これを付けると、扉を閉める時に、最後まで閉めなくても、ダンパーの引く力によって、静かにスーと閉まってくれます。この装置は、スムーザーとかソフトクローザーとも呼ばれます。

写真は、一戸建ての内覧会で撮りました。写したところは、洗面所の収納棚の扉の内側です。ご覧頂きたいのは、矢印部分のスムーザーと書いてあるところです。スムーザーとは、扉の閉まり方の速さを遅くするものです。これを付けると、扉を閉める時に、最後まで閉めなくても、ダンパーの引く力によって、静かにスーと閉まってくれます。この装置は、スムーザーとかソフトクローザーとも呼ばれます。

ここでご紹介した理由は、このスムーザーが後付けタイプのものだからです。扉を閉める時は、結構、ぶつかり音が出るものです。また、戸境壁に収納が取り付けられている場合など、扉を閉める音が、隣りの部屋まで響いてしまう場合もあります。そのような場合に、ホームセンターでこのスムーザーを買ってきて、付ければ音も静かになりますし、扉にも高級感が出てきます。誰でも簡単に取り付けできます。(143)