マンションを購入する際に、気になるのは場所、価格、そして部屋の広さでしょう。部屋の広さは不動産用語では住居専有面積と呼ばれます。それでは、住居専有面積が80㎡と記載されている場合、どこをどのように測った広さを指しているのでしょうか?

マンションを購入する際に、気になるのは場所、価格、そして部屋の広さでしょう。部屋の広さは不動産用語では住居専有面積と呼ばれます。それでは、住居専有面積が80㎡と記載されている場合、どこをどのように測った広さを指しているのでしょうか?

一般的なマンションの部屋では、四隅に柱があって、その真ん中に戸の境となる壁があります。この壁を戸境壁(こざかいへき)と呼びます。この壁の中心線で囲まれた面積が部屋の広さとなります。壁の中心線ですから、壁の厚みも半分入っています。これを壁芯(かべしん)面積と呼びます。戸境壁の厚さが20㎝であれば、10㎝分は壁で使えない部分だけど、部屋の広さに入っているわけです。

建物というのは、下の階に行くほど上の階の重さが加わってきます。例えば、20階のマンションであれば、20階の上には何もないので、20階の骨組みは屋根だけを支えていますが、1階は2階以上の19階分を支えなければなりません。そうなると、20階と1階との骨組みの大きさは変わってきます。柱の場合、大体、5階分で5㎝ほど太くなります。20階の柱の大きさが縦横60㎝とすると、1階では80㎝になるということです。戸境壁も20階の厚さが18㎝、1階は22㎝こんな感じになります。

こうなると、同じ間取りの縦系列の部屋であっても、20階と1階とでは、専有面積は同じですが、実際に使える面積(内法面積:うちのりめんせき)は異なります。20階の方が、僅かですが、1階よりも広くなるわけです。本来なら、内法面積で広さを表した方が現実的なのですが、こうなると計算が非常に困難で複雑になってしまいます。ですので、建築の図面では、壁心間の長さや面積の表示が使われます。(72)

写真はマンションの内覧会で撮りました。窓ガラスにUVカットフィルムを貼ったものです。指先をご覧頂くと、貼り方が良くないので、中に気泡があるのが見えます。フィルムをオプションで頼まれた方は、内覧会では、貼り具合もよく観察して下さい。フィルム内の気泡が、貼ってから1週間以上残っている場合には、貼り替えを要求した方が良いでしょう。フィルムを貼る為のノリが乾いたら、気泡は抜けませんから。窓ガラスにUVフィルムを貼ろうか?とお考えの方は結構います。でも、私は、原則、貼らなくてもよい、と思っています。理由は、以下の通りです。

写真はマンションの内覧会で撮りました。窓ガラスにUVカットフィルムを貼ったものです。指先をご覧頂くと、貼り方が良くないので、中に気泡があるのが見えます。フィルムをオプションで頼まれた方は、内覧会では、貼り具合もよく観察して下さい。フィルム内の気泡が、貼ってから1週間以上残っている場合には、貼り替えを要求した方が良いでしょう。フィルムを貼る為のノリが乾いたら、気泡は抜けませんから。窓ガラスにUVフィルムを貼ろうか?とお考えの方は結構います。でも、私は、原則、貼らなくてもよい、と思っています。理由は、以下の通りです。

➀最近は一戸建てでもマンションでも、窓はペアガラスがほとんどで、UVカットになっているケースが多い。

➁マンションのバルコニーの奥行きは、外壁から2mまでは、建築面積に算入されないので、壁から手すりまでの距離が2mのケースが多くなっています。奥行きが2mとなると、部屋まで差し込む直射日光は短時間となる。

➂フィルムは接着剤で貼るので、将来、気泡が出来たり、端からはがれてきます。保証は一般に10年間です。気泡やはがれが生じると、非常に見苦しくなります。その場合でも、接着力が強いので、簡単には全部をはがし取ることは出来ない。

➃ガラス越しに外の景色を、斜め方向から見た場合、フィルムとガラスの光の屈折率の違いによって、景色が微妙に歪む。

それでも窓ガラスにフィルムを貼ろう、とお考えになっている方は、内覧会に行った際、部屋やバルコニーの様子、日差しの入り具合等を確認してからお決めになった方が良いでしょう。フィルムは、お住まいになってからでも、簡単に貼れますので。(757)

写真は、戸建の内覧会で撮りました。大手ハウスメーカーによる注文住宅です。家がある程度出来上がって、買主が、玄関ドアの開く向きが逆では?と疑問に思い始めました。確かに、写真のような状態では、玄関への階段が右側(矢印部分)ですから、外へ出る時にもドアが邪魔して通路が狭くなるし、引越しの際も不便です。写真のような反時計回りではなく、時計回りにすべきだったです。

写真は、戸建の内覧会で撮りました。大手ハウスメーカーによる注文住宅です。家がある程度出来上がって、買主が、玄関ドアの開く向きが逆では?と疑問に思い始めました。確かに、写真のような状態では、玄関への階段が右側(矢印部分)ですから、外へ出る時にもドアが邪魔して通路が狭くなるし、引越しの際も不便です。写真のような反時計回りではなく、時計回りにすべきだったです。

これでは、という事で、売主に何でこういう設計にしたのか?と尋ねたところ、「時計回りだとお客さんが来た時に階段部分で待つことになる」と返事をしてきました。これを聞いて、呆れてしまいました。ここにお住まいになる買主の使い勝手が最優先で、いつ来るか分からないお客の都合なんか二の次と思います。こういう売主では困ります。売主は家の設計及び建設のプロですから、家としての常識は最低限確保しなければならないと思います。

結局、写真のケースでは、これから長く使う上で不便なので、ドアの開く向きを逆にする工事を行いました。この場合、結構なお金と時間がかかります。注文住宅の場合、設計の段階で特に注意が必要となります。売主は設計のプロですから、使い勝手や品質等について、買主が満足するように適切に対応せねばなりません。でも、後々、困るのは買主ですので、部屋の位置と広さだけでなく、全体的な設計についても隅々までチェックすること、全てを売主任せにしないことも大事となります。(03)

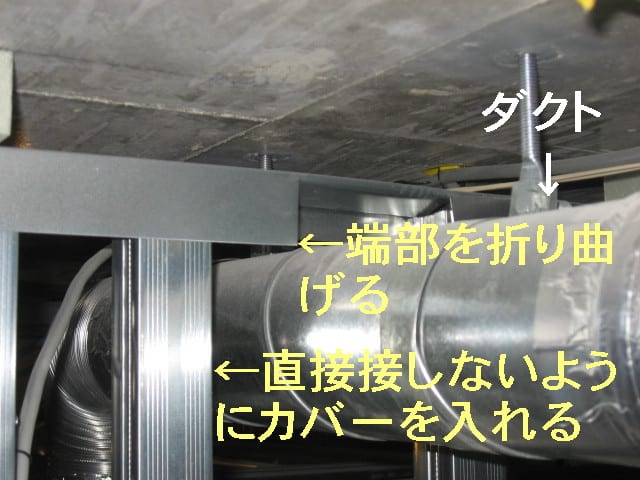

写真はマンションの内覧会で撮りました。写したところは、バスルームの天井にある点検口を開けて、天井裏です。バスルームの天井裏には、換気乾燥機が設置され、ここで部屋内の空気が集められ、外に排出されていきます。ですので、空気を集め、排出するダクト(パイプ)が天井裏に伸びて行きます。

写真はマンションの内覧会で撮りました。写したところは、バスルームの天井にある点検口を開けて、天井裏です。バスルームの天井裏には、換気乾燥機が設置され、ここで部屋内の空気が集められ、外に排出されていきます。ですので、空気を集め、排出するダクト(パイプ)が天井裏に伸びて行きます。

天井裏には、骨組みであるLGSがアチコチに付けられています。LGS(エルジーエス、Light Gauge Steelの略)とは、厚さ1㎜ほどの軽量鉄骨です。部屋内の間仕切壁は、天井にLGSのランナーを水平に取り付け、そこにLGSの柱(スタッドと呼ぶ)を立て付け、両側から石膏ボードを張り付けます。

ここでご覧頂きたいのは、LGSとダクトが接している部分です。上部は、ランナーの端の部分を切ってあります。LGSはメッキしてある金属ですから、切り端は鋭角になります。地震でダクトが揺れれば、この切り端に当たり、ダクトが傷つきます。また、下の方は、ダクトとLGSが接しています。ここもこすれますので、ゴムのシートを挟み込むのが良いでしょう。内覧会に行きましたら、バスルームの天井の点検口から中を覗いてみてください。脚立が必要ですが、売主に言えば貸してくれるでしょう。(11)

この家は傾斜地に建てられて、傾斜を利用して、2階のリビングの外側に、大きなバルコニーを設置しました。この大きなバルコニーが気に入って、ここに決めたそうです。そのお二人、内覧会が終わって、笑顔でピースと、ここまでは順調だったのですが・・・

この家は傾斜地に建てられて、傾斜を利用して、2階のリビングの外側に、大きなバルコニーを設置しました。この大きなバルコニーが気に入って、ここに決めたそうです。そのお二人、内覧会が終わって、笑顔でピースと、ここまでは順調だったのですが・・・

内覧会が終了した、その日の夜に、電話が来ました。「今、思い出しのですが、バルコニーの色が違うのです!今日のは茶色でしたが、我々は、白いバルコニーを頼んでいました。どうしましょう?」という内容でした。

それを聞きまして、私は、「そのような決め事の書面は残っていますか?」と聞きますと、「残っています」との返事でしたので、「それでは、やり直してもらいましょう」となりました。大事な点なので、売主宛の文書を作り、提出しました。その結果、売主から、丁重なお詫びと、すぐにやり直します、という返事が来ました。そして、10日ほど後には、柱、手すり、全てが白いバルコニーに変わりました。ここで決め手になったのは、その旨が書面で残っていたことです。マンションでも戸建でも、売主と打合せをしたら、専用のノートを作って、細かいことでも、担当者の名前と日付と共に、書き残しておくことをお勧めします。少し、面倒でも、強力なお助けとなることがあります。(99)

写真はマンションの内覧会で撮りました。写したところはトイレの奥の収納部分です。手洗い器の下の左右に収納があって、トビラがそれぞれ付いています。写真のトビラは、左側の収納となります。トイレは狭いので、少しでも収納が欲しいところです。このトイレは狭いところにも、ちゃんと収納を作っていて感心します。

写真はマンションの内覧会で撮りました。写したところはトイレの奥の収納部分です。手洗い器の下の左右に収納があって、トビラがそれぞれ付いています。写真のトビラは、左側の収納となります。トイレは狭いので、少しでも収納が欲しいところです。このトイレは狭いところにも、ちゃんと収納を作っていて感心します。

ところが、この収納の左側の扉が、ウォッシュレット電源のアダプター(赤い矢印部分)が邪魔になって、開かないのです。これでは、折角の収納も使い勝手が悪いです。なんでこんなことに?と売主に聞いたところ、「モデルルームでは、アダプターを使っていなかったので、コンセントの位置に付いては、問題とならなかった」との事でした。ハー?こんなことを言われては、開いた口がふさがらないです。

内覧会に行きましたら、どんな収納でも、扉が開けられるかを、実際に開けて閉めて、確認して下さい。建築の多くのプロが集まってもこんなことが起きるのですから。収納のトビラが開けられないのでは話しになりません。ご参考までに、写真のケースでは、コンセントの位置を動かすことになりました。(73)