マンションの内覧会では、何をどうすれば良いのでしょう?内覧会の進め方は、不動産会社によって多少異なりますが、内覧会の目的が、買主にとって、引渡し前の最終確認であることは同じです。従い、大事なことは、自分の部屋に関係するところは全て細かく確認するということになります。

マンションの内覧会では、何をどうすれば良いのでしょう?内覧会の進め方は、不動産会社によって多少異なりますが、内覧会の目的が、買主にとって、引渡し前の最終確認であることは同じです。従い、大事なことは、自分の部屋に関係するところは全て細かく確認するということになります。

内覧会では、受付で、売主から、予定の説明を受け、内覧シートをもらいます。この予定というのは、1.専有部(自分の家の中)の確認 2.共用部(駐車場など)の説明、の2項目です。受付の人は、専有部のチェックは30分ぐらいでお願いします、なんて言う事もあります。確かに、1の専有部の確認が30分で終われば、2は説明を受けるだけですので、全部で1時間もあれば終わってしまいます。

専有部の確認にどのくらいの時間をかければいいのか?これには部屋の大きさもあるし、気構えあるし、定まったものがあるわけではありませんが、30分では短すぎると思います。最低でも1時間、出来れば2時間ぐらいは見てもらいたいです。そんな長時間何をしてるの?と思う人がいるかもしれません。でも、長いローンで返却していく高額な資産です。その資産の最初で最後の確認と思えば、時間もかけるべきとなります。

業者が横に付いている場合には、自分のペースで観察することが出来ないので、少し自分達だけで見せて下さい、とお願いするのが良いでしょう。自分のペースで、ゆっくりと観察していくと、それまでに気が付かなかった不具合が見えてきます。そして、気になるところがあれば、遠慮なく、何でも指摘することです。世界に一つのあなたのマイホームですから。(12)

内覧会の日が迫ってきますと、何を調べたりしておけば良いのか心配になってきます。内覧会情報はいろいろありますが、これだ!と言うのはなかなかありません。いろんな情報を知ることは大事ですが、時間もかかります。また情報を沢山得ても、整理されていないと、有効に使えません。そこで、内覧会までに、ここだけはしっかりと再確認しておくべき要点を、以下書き出してみます。

内覧会の日が迫ってきますと、何を調べたりしておけば良いのか心配になってきます。内覧会情報はいろいろありますが、これだ!と言うのはなかなかありません。いろんな情報を知ることは大事ですが、時間もかかります。また情報を沢山得ても、整理されていないと、有効に使えません。そこで、内覧会までに、ここだけはしっかりと再確認しておくべき要点を、以下書き出してみます。

➀パンフレットや契約書類をもう一度、隅から隅まで目を通しておく。大事な点はマークしておく。

➁オプションについて、その内容を把握する。自分が頼んだものの再確認。

➂モデルルームの状況を再認識する。デジカメや動画があれば見直す。

内覧会では、キズやヨゴレもチェックしますが、より大事なのは、部屋の作り方です。部屋の作り方はパンフレット及びモデルルームに遵守していなければなりません。買主はパンフレットとモデルルームを見て、購入の契約をしているからです。従い、パンフレットとモデルルームは契約条件となります。それらと相異している箇所があれば、売主は、原則、無条件で、その部分を直さねばなりません。

しかしながら、建物と言うのは納まりの関係から、設計書通り作れないこともあります。作って行くうちに、変更せざるを得なくなるのです。そのような変更があれば、内覧会の冒頭、売主からパンフレットとの変更点が説明されます。その際は、必ず現場を見ながら説明を受け、変更箇所の確認及び変更の理由を明確にしておくべきです。説明がなければ、パンフレットからの変更はありませんでしたか?と尋ねてみて下さい。(08)

マンションの内覧会で、念願のマイホームの真新しい玄関ドアを開けて、廊下を歩いて、リビングに入りました。リビングをぐるりと見渡して、アレ!意外と狭いね、と言われる方が多いです。モデルルームは広く見せようと苦心してますし、図面からでは、なかなか、広さは感じ取れないので、そう思ってしまうのも仕方ないかもしれません。そして、暫く、外の景色を、右、左と眺めて、落ち着いてきます。

マンションの内覧会で、念願のマイホームの真新しい玄関ドアを開けて、廊下を歩いて、リビングに入りました。リビングをぐるりと見渡して、アレ!意外と狭いね、と言われる方が多いです。モデルルームは広く見せようと苦心してますし、図面からでは、なかなか、広さは感じ取れないので、そう思ってしまうのも仕方ないかもしれません。そして、暫く、外の景色を、右、左と眺めて、落ち着いてきます。

内覧会で部屋を見て行く順番ですが、まず、リビングから、はいかがでしょう。やはり、リビングは家族の中心、そしてお客様も迎えます、いつもきれいにしておきたい場所ですから。内覧会では、神経を集中して部屋を見ていくので、結構疲れます。ですので、疲れていない元気な時に、一番大事な部屋を見るのが良い、と思います。

リビングのチェックの仕方は、まず、天井のクロス、壁のクロス、そして、床のフローリングと見て行きます。まず、天井のクロスですが、全体にしっかりと貼れているか、デコボコがないか、傷がないか、クロスのジョイントは隙間がないか、クロスの色は合ってるか、このような点です。壁のクロスも同様ですが、カウンターの下やリビングドアの左右、見えにくいところも覗いて下さい。次に床のフローリングです。これも、表面の傷の有無、ワックスのヌリムラ、それぞれのフローリングの間隔(名刺1枚が入る程度)、そして、良く上を歩いてみて、床がギーギー鳴らないかも確かめます。

確かめ方は難しい点もありますが、気になったら、付箋を貼って、業者に確認する事です。以上のチェックが終わりましたら、窓サッシ、クレセント(鍵です)、窓ガラス、カーテンボックス内部、これらの傷や動き状態を確認していきます。 (72)

内覧会で、部屋の中に入ったら、何を、どこから、どのように見ていけば良いのでしょうか?内覧会は慣れているわけでもないので、どうしよう?となりますね。

内覧会で、部屋の中に入ったら、何を、どこから、どのように見ていけば良いのでしょうか?内覧会は慣れているわけでもないので、どうしよう?となりますね。内覧会の趣旨は「あなたの部屋が完成しましたよ、見て下さい、何か不具合があれば直しますから、言って下さい」こういうことです。従い、買主が納得できるまで、部屋をみることが最優先となります。それでは、買主が納得できるまで、部屋を見るためには、どうしたら良いのでしょうか?

私の答えは「時間をかけて、隅々まで見てみる」これに尽きると思います。一般に、内覧会の際は、売主が一緒にいる場合が多いです。一緒にいると、急かされる感じになるし、気が散って、部屋の中のチェックが充分でなくなる場合が多いです。ですので、「折角の内覧会ですから、家族だけで、数時間、ゆっくりと見させて下さい」と売主に頼んでみて下さい。そして、家族だけになったら、お住まいになったつもりになって、全ての部屋をチェックしてみると良いです。

全ての部屋を見る場合には、起点を決めて、例えば、リビングから見出したら、時計回りでも、反時計回りでも、一部屋ずつ、集中して、つぶしていくと良いでしょう。そして、1周したら、もう1周、今度は反対回りでチェックすることをお勧めします。反対回りにすると、気がつかなかったことに気がつく、ことがあります。それから、玄関の外、バルコニーのチェックもお忘れなく!(06)

左の図は、マンションの手すりの下地の位置図です。一般的に、エアコンと手すりの設置位置図は、引き渡し時に、売主から渡されます。でも、内覧会の時点で入手することも出来ます。

左の図は、マンションの手すりの下地の位置図です。一般的に、エアコンと手すりの設置位置図は、引き渡し時に、売主から渡されます。でも、内覧会の時点で入手することも出来ます。

エアコンや手すりは、かなりの荷重がかかるので、表面の石膏ボード(厚さ12㎜)の下に、厚さ10㎜程の合板等を下地として入れてあります。ですので、この位置に、エアコンや手すりを設置しないと、将来、エアコンが落下したり、手すりが外れたりすることもあります。

例えば、手すりを取り付ける場合には、図に示された位置内に、壁から下地に届くように、

ビスの長さは12㎜+10㎜で、25㎜前後のものを使えば、しっかりと取付けることが出来ます。手すりは、年齢と共に、非常に大事になって来るので、この位置図を大切に保管しておくのが良いと思います。内覧会等に行きましたら、エアコンと手すりの下地位置の図面は、必ず入手しておくことが大事となります。

内覧会は、売主が買主に対し、「お部屋が完成したのでご覧下さい」ということです。従い、買主にとっては、引渡し前の最終確認ということになります。確認ですから、パンフレットやモデルルームの契約内容と一致しているか、建具の動きはどうか、傷や汚れなどの不具合はないか等の確認をすることになります。この確認作業には、当然のことながら、売主(施工会社)が立ち会わねばならないでしょう。なぜなら、不具合を直すのは、売主だからです。売主によって、内覧会の進め方は異なります。マンションの最大手、Hコーポレーションについて考えてみます。この会社が内覧会を実施する時は、内覧会の受付時に、内覧シートとペンを渡され、「お客様が、お部屋を見て、気になるところはここにお書き下さい。書き込んだら、1階で施工担当者が待ってますので、そこで確認下さい」と説明されます。

内覧会は、売主が買主に対し、「お部屋が完成したのでご覧下さい」ということです。従い、買主にとっては、引渡し前の最終確認ということになります。確認ですから、パンフレットやモデルルームの契約内容と一致しているか、建具の動きはどうか、傷や汚れなどの不具合はないか等の確認をすることになります。この確認作業には、当然のことながら、売主(施工会社)が立ち会わねばならないでしょう。なぜなら、不具合を直すのは、売主だからです。売主によって、内覧会の進め方は異なります。マンションの最大手、Hコーポレーションについて考えてみます。この会社が内覧会を実施する時は、内覧会の受付時に、内覧シートとペンを渡され、「お客様が、お部屋を見て、気になるところはここにお書き下さい。書き込んだら、1階で施工担当者が待ってますので、そこで確認下さい」と説明されます。

私は、この方法に対し不満を持っています。それは、買主が部屋を見る時は、施工担当者も同行すべきで、買主が指摘する不具合は施工担当者が責任を持って、内覧シートに記載すべき、と思うからです。不具合を直すのは、売主側の役目です。その役目を負っているのですから、現地で、不具合を指摘する買主の言い分を聞かなければならないでしょう。また、内覧シートは、下請けに対する作業指示書にもなるわけですから、適切な表現がされてなければなりません。施工会社の手間を惜しまず、買主に対し、最後まで丁寧に対応するのが売主の使命と思います。

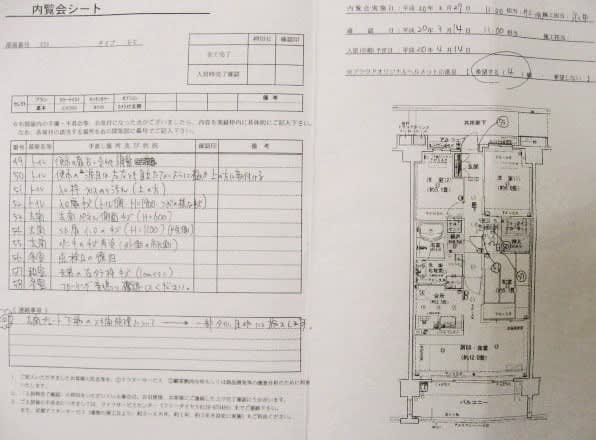

新築マンションの内覧会は、引き渡し前の最後の買主による出来具合の確認ですので、とにかく、部屋の中を隈なく観察して、不具合があれば、指摘して付箋を貼ることです。付箋を貼って、左の写真のような内覧会シートを作成して、確認会(再内覧会)を行うかどうか、行う場合には日程が決められます。

新築マンションの内覧会は、引き渡し前の最後の買主による出来具合の確認ですので、とにかく、部屋の中を隈なく観察して、不具合があれば、指摘して付箋を貼ることです。付箋を貼って、左の写真のような内覧会シートを作成して、確認会(再内覧会)を行うかどうか、行う場合には日程が決められます。まず、確認会を行うかどうかです。内覧会で指摘項目が全くない場合には必要ないでしょう。指摘項目がいくつかある場合、これは不具合の数、程度にも依りますが、基本的には確認会を行い、それに立ち会うべきと思います。多くのお金を準備して、末長くお住まいになるマイホームです。やはり、最後まで、自分の目で補修の出来具合を確かめるべきと思います。

売主によっては、売主に任せてくれませんか?と言って来る場合もあります。また、遠方から来る、会社が休めない、子供の世話など、諸々の条件があるでしょうが、面倒でも、事情が許せば、家が100点になるまで、確認会に立ち会って頂きたいと思います。なぜなら、100点の家に100%のお金を払うのが契約の基本と思います。そして、お住まいになってから、あの時来ていれば、では取り返しがつかないこともあるからです。

写真は内覧会に来たご夫婦で、ご主人が奥様に「お前、先に入れよ」と言って、奥様が、中を気にしながら、入ろうとしているところです。

写真は内覧会に来たご夫婦で、ご主人が奥様に「お前、先に入れよ」と言って、奥様が、中を気にしながら、入ろうとしているところです。

さて、マンションの内覧会は、何をして、どれぐらい時間がかかるものなのでしょうか?内覧会の進め方は、不動産会社によって多少異なります。通常、内覧会では、受付で、売主から、予定の説明を受け、内覧シートをもらいます。この予定というのは、1.専有部(自分の家の中)のチェック 2.共用部(駐車場など)の説明、の2項目です。売主が、専有部のチェックは30分ぐらいでお願いします、なんて言う事もあります。1の専有部のチェックが30分で終われば、2は説明を受けるだけですので、全部で1時間もあれば終わってしまいます。

しかし、引渡し直前のマイホームの最終確認を30分で終える、というのも簡単過ぎます。どのくらいの時間をかければいいのか、部屋の大きさもあるし、気構えあるし、定まったものがあるわけではありません。しかし、室内の内装仕上げの状態、建具の状態や動き、お風呂やキッチン等の設備機器などをゆっくりと全て見て周ることは必須となります。こうなりますと30分では無理です。出来れば2時間ぐらいは見てもらいたいと思います。長いローンで返却していく高額な資産です。その資産の最初で最後のチェックと思えば、ゆっくりと時間をかけて部屋の隅から隅まで見てみる、ことが必要となります。

業者が横に付いている場合には、自分のペースで観察することが出来ないので、少し自分達だけで見せて下さい、とお願いするのが良いでしょう。自分のペースで、ゆっくりと観察していくと、それまでに気が付かなかった不具合が見えてきます。そして、気になるところがあれば、何でも遠慮なく、指摘することです。世界に一つのあなたのマイホームですから。(88)

マンションでも戸建でも、家の購入契約をして住むまでには、一連の流れがあります。流れのポイントとしては、購入契約→内覧会→引渡し→引っ越しとなっていきます。通常、内覧会の時点では、家は完成しています。ですので、電気や水道は勿論使用できます。それでは、内覧会で使った電気代や水道代は誰が負担することになるのでしょうか?

マンションでも戸建でも、家の購入契約をして住むまでには、一連の流れがあります。流れのポイントとしては、購入契約→内覧会→引渡し→引っ越しとなっていきます。通常、内覧会の時点では、家は完成しています。ですので、電気や水道は勿論使用できます。それでは、内覧会で使った電気代や水道代は誰が負担することになるのでしょうか?

その答えは、売主の負担となります。内覧会の後に、家の引渡しとなります。ここで、家の鍵をもらうことになります。家の売買契約は、同時履行、つまり、家を引き渡されると同時にお金を払う、こうなります。パン屋さんでパンを買うのと同じで、パンをもらう、お金を払う、ということです。家の場合には、金額が大きいし銀行の手続きもありますが、同時履行が原則です。

そうなりますと、引渡しの時に、家の所有権も買主に移ります。そして、所有権と同時に、家の管理の責任も買主に移ります。引渡しとは売主から買主へとカギが引き渡されることを意味します。買主が、引き渡されたカギを使い始めた時に、今まで、売主が使っていた工事用のカギは使用できなくなります。

部屋に入れるカギは1種類だけでなくては困ります。これ以降は、このカギだけしかドアを開けることが出来なくなりますので、管理の責任も買主に移ります。結果、電気代、水道代、ガス代、これらの費用全てが買主の負担になります。これらの負担を明確にするために、引渡しの時には、それぞれのメーターの数値を確認しなければなりません。(17)

内覧会の進め方は売主によって多少変わります。概ね、受付をした後、玄関ロビー周辺のインターフォン、メールボックス、宅配ボックスなどの説明から始まっていきます。説明が終わると、自分の部屋に行って、チェックを行います。大きく分けて、次の2通りのパターンがあります。

内覧会の進め方は売主によって多少変わります。概ね、受付をした後、玄関ロビー周辺のインターフォン、メールボックス、宅配ボックスなどの説明から始まっていきます。説明が終わると、自分の部屋に行って、チェックを行います。大きく分けて、次の2通りのパターンがあります。➀内覧シートの書き込み方をアドバイスされ、30分ほどを目安にと言われ、自分達だけで部屋を見て、不具合を書き込み、受付で内容を確認(H工務店など)

➁業者が部屋まで案内し、部屋の中を説明をし、その後、一緒に部屋を回り、汚れなどの不具合があれば売主に言って、内覧シートは売主が書き込む(最も多い)

以上の進め方が一般的ですが、それぞれ、内覧会としては、不十分と思います。➀の方法は、30分位では何も分からない、また買主が内覧シートに書き込むのはおかしい、そして➁の方法は、業者と一緒に部屋を回っても、落ち着いて見れない、こういう点です。

それでは、どうすれば良いのでしょう?私の答えは、30分などという時間を気にせず、時間をかけて思う存分見ることだと思います。また、売主がそこにいる場合は、「ゆっくりと、私達で見たいので、2時間後に戻って来てくれませんか」と言ってみるのが良いでしょう。誰かがそばに居れば、集中力も散漫になりがちです。

自分達のペースで、最低でも2時間、部屋の中をグルグルと住み始めた気持ちになって、見て、使ってみる、こうすることをお勧めします。そして、気になるところには付箋を貼っておき、売主が戻ってきたら、付箋を付けたところを売主と相談しながら、売主に内覧シートに書き込んでもらうのが良いでしょう。補修をするのは売主ですし、内覧シートは、プロにはプロの書き方があります。

写真は、マンションの内覧会で、お二人が力を合わせて、リビングの床をチェックしているところです。内覧会で、部屋の中に入ったら、何を、どこから、どのように見ていけば良いのでしょうか?ほとんどの人は、一生に一度ですから、慣れているわけでないので、どうしよう?となります。内覧会とは、家の内側をご覧頂く会となりますが、買主としては、「完成したか、契約通りになっているか検査しよう」という心構えが必要となります。契約と異なること、不具合、このような箇所は内覧会で出来るだけ指摘しなければなりません。

写真は、マンションの内覧会で、お二人が力を合わせて、リビングの床をチェックしているところです。内覧会で、部屋の中に入ったら、何を、どこから、どのように見ていけば良いのでしょうか?ほとんどの人は、一生に一度ですから、慣れているわけでないので、どうしよう?となります。内覧会とは、家の内側をご覧頂く会となりますが、買主としては、「完成したか、契約通りになっているか検査しよう」という心構えが必要となります。契約と異なること、不具合、このような箇所は内覧会で出来るだけ指摘しなければなりません。

従い、内覧会では、買主が納得できるまで、時間をかけて、部屋の隅々まで見てみることが最優先となります。一般に、内覧会の際は、売主が一緒にいる場合が多いです。一緒にいると、気が散って、部屋の中のチェックが充分でなくなる場合が多いです。ですので、「家族だけでゆっくりと見させて下さい」と売主に頼んでみて下さい。そして、家族だけになったら、お住まいになったつもりになって、全ての部屋をチェックしてみることです。

全ての部屋を見る場合には、起点を決めて、例えば、リビングから見出したら、時計回りでも、反時計回りでも、一部屋ずつ、集中して、つぶしていくと良いでしょう。そして、1周したら、もう1周、今度は反対回りでチェックすることをお勧めします。反対回りにすると、気がつかなかったことに気がつく、ことがあります。それから、玄関の外、バルコニーのチェックもお忘れなく!(06)

写真は、マンションの内覧会で撮ったものです。このパイプはマンションの外壁に設置されている塩化ビニール製の雨樋です。雨樋をよくご覧頂くと、表面に細いひび割れが入っているのが分かります。この樋は共用廊下に降った雨水を排出するものですが、建物の壁の外側にありますので、マンションの共用部になります。

写真は、マンションの内覧会で撮ったものです。このパイプはマンションの外壁に設置されている塩化ビニール製の雨樋です。雨樋をよくご覧頂くと、表面に細いひび割れが入っているのが分かります。この樋は共用廊下に降った雨水を排出するものですが、建物の壁の外側にありますので、マンションの共用部になります。

内覧会では、どうしても、自分の部屋の中だけに集中しがちですが、共用部もマンション全住民の共有財産です。部屋の外に、このような不具合を見つけた場合には、当然、売主に直すように指摘すべきです。共用部であっても、傷がある状態で引き渡されたら、困るのは住民です。各部屋のバルコニーやアルコーブなども共用部ですが、ここには、専用使用権、というのが与えられています。ですので、不具合は専有部と同じように指摘して、補修してもらうべきです。(611)

内覧会は、売主が買主に対し、「お部屋が完成したのでご覧下さい」ということです。従い、買主にとっては、引渡し前の最終確認ということになります。パンフレットやモデルルームの契約内容と一致しているか、建具の動きはどうか、傷や汚れ等、完成品として、不具合はないかの確認をすることになります。この確認作業には、当然のことながら、売主側(施工会社)が立ち会わねばなりません。なぜなら、不具合を直すのは、売主側(施工会社)だからです。

内覧会は、売主が買主に対し、「お部屋が完成したのでご覧下さい」ということです。従い、買主にとっては、引渡し前の最終確認ということになります。パンフレットやモデルルームの契約内容と一致しているか、建具の動きはどうか、傷や汚れ等、完成品として、不具合はないかの確認をすることになります。この確認作業には、当然のことながら、売主側(施工会社)が立ち会わねばなりません。なぜなら、不具合を直すのは、売主側(施工会社)だからです。売主によって、内覧会の進め方は異なります。マンションの最大手、Hコーポレーションについて考えてみます。この会社が内覧会を実施する時は、内覧会の受付時に、内覧シートとペンを渡され、「お客様が、お部屋を見て、気になるところはここにお書き下さい。書き込んだら、1階で施工担当者が待ってますので、そこで確認下さい」と説明されます。

私は、この方法に対し疑問を持っています。それは、買主が部屋を見る時は、施工担当者も同行すべきで、買主が指摘する不具合は施工担当者が内覧シートに記載すべき、と思うからです。不具合を直すのは、売主側の役目です。その役目を負っているのですから、現地で、不具合を指摘する買主の言い分を聞かなければならないでしょう。また、内覧シートは、下請けに対する作業指示書にもなるわけですから、適切な表現がされてなければなりません。施工会社の手間を惜しまず、買主に対し、最後まで丁寧に対応するのが大事と思います。(1728)

内覧会に行きまして、部屋の中をチェックしていますと、誰が見ても良くない不具合箇所は指摘すれば良いですが、これ、どうしよう、微妙?というのが結構あります。これは直してもらうべき不具合なのか、これでいいのか、迷ってしまいます。不具合の基準というのは、明確に定まっているわけではありません。

内覧会に行きまして、部屋の中をチェックしていますと、誰が見ても良くない不具合箇所は指摘すれば良いですが、これ、どうしよう、微妙?というのが結構あります。これは直してもらうべき不具合なのか、これでいいのか、迷ってしまいます。不具合の基準というのは、明確に定まっているわけではありません。

マイホームの内覧会は最初で最後というケースが多いでしょうから、何を以って不具合とするか、悩むところではあります。それでは、どうすれば?となります。その答えは、気になる箇所は全て付箋を貼り指摘することです。そして、こういう理由で貼ったのだけれど、どうですか?と施工業者に尋ねてみるのが良いでしう。

その建物について、一番内容を知っているのが施工業者です。施工業者は、プロの建築技術者ですから、出来ればお客様の気に入るような部屋にしたい、という気持ちは持っています。ですので、結構、一緒に考えてくれます。施工業者を自分の相談相手に引き込んでしまう、こうすることが買主にとって、最も得と思います。内覧会では、施工業者に対抗するのではなく、彼らの持っている知識をうまく引き出した方が懸命な方法と言えるでしょう。(0626)

内覧会に行きますと、内覧会シートと言う書類を渡されます。このシートに部屋の中の不具合を書き込んで行く訳です。書き込んで行く方法は主に次の2種類があります。

内覧会に行きますと、内覧会シートと言う書類を渡されます。このシートに部屋の中の不具合を書き込んで行く訳です。書き込んで行く方法は主に次の2種類があります。➀売主(施工業者)が一緒に回って買主の指摘に従って書き込む

➁売主は一緒に回らず、買主だけで部屋を見て、買主が書き込む

➀の方法が一般的で、売主が一緒に回って、指摘した不具合を書き込んでくれるので楽です。でも、ゆっくりと自分のペースで部屋を見ることができない難点があります。

補修する人が、状況を見て、書き入れる、これが本来の姿だと思います。表は、施工業者側が書き込んだ内覧会シートの1枚です。内容をご覧になって頂くと、随分と専門的な言葉使われているのが分かります。