写真はマンションの内覧会で撮りました。ご覧になって頂きたいのは、ベランダの手すり壁に取り付けられた3本の物干し金物です。一般的には、物干し金物は2本です。手前側の2本の物干し金物は普通の長さで、奥の1本は少し短めとなっています。

写真はマンションの内覧会で撮りました。ご覧になって頂きたいのは、ベランダの手すり壁に取り付けられた3本の物干し金物です。一般的には、物干し金物は2本です。手前側の2本の物干し金物は普通の長さで、奥の1本は少し短めとなっています。

多くのマンションの内覧会に立ち会ってきましたが、ベランダに3本の物干し金物があるのを初めて見ました。でも、これなら便利でグッドアイデアと思います。特に小さなお子さんがいる場合には、洗濯物を干すところが多いのは助かります。使わない場合には、折っておけばそれ程邪魔にはなりません。ベランダは共用部になりますので、勝手に物干し金物を付けることは出来ません。マンション全体で、最初からこうなっていれば、問題はありません。(57)

写真は、マンションの内覧会でバスルームの窓を撮ったものです。窓の向こう側には景色が見えます。この部屋は4階の角部屋で、ビューバス仕様とで、お風呂に入りながら外の景色も楽しめる、というものでした。バスルームは部屋の北側にあります。このマンションの北側は空き地になっています。この部屋を契約した人は、将来、この空き地に何が建つのだろう?と不安ではありました。

写真は、マンションの内覧会でバスルームの窓を撮ったものです。窓の向こう側には景色が見えます。この部屋は4階の角部屋で、ビューバス仕様とで、お風呂に入りながら外の景色も楽しめる、というものでした。バスルームは部屋の北側にあります。このマンションの北側は空き地になっています。この部屋を契約した人は、将来、この空き地に何が建つのだろう?と不安ではありました。

そして、不安は的中し、隣の北側の敷地には、4階建ての家具屋さんが建築されること、5階は駐車場になることを、内覧会の時に知ることになります。いずれ、何かが建つかもしれないと思っていましたが、そうなるとビューバスどころではなくなってきてしまいます。

マンションをお買いになる場合、周りに空き地があれば、当然、将来何が建つか気になるところです。特に、外の景色を楽しむようなビューバス仕様となっている場合などには、注意が必要となってきます。契約時にそのような心配があったり、また、内覧会に行ってみて、どうも不安、という場合には、売主に対し、窓にブラインドなどの目隠しを設置してもらうように交渉すべきと思います。住む人達のプライバシーや生活を守ること、更に、快適に暮せることを最優先に考える事が、売主の使命と思いますので。(74)

マンションは、建築基準法では、共同住宅と呼ばれます。共同住宅ですから、自分のもの、住民全員のもの、この二つに分かれます。どっちつかずはありません。自分のものは専有部分、住民全員のものは共用部分、となります。但し、境界線があるわけではないので、分かりにくい箇所もあります。

マンションは、建築基準法では、共同住宅と呼ばれます。共同住宅ですから、自分のもの、住民全員のもの、この二つに分かれます。どっちつかずはありません。自分のものは専有部分、住民全員のものは共用部分、となります。但し、境界線があるわけではないので、分かりにくい箇所もあります。

専有部と共用部の区分は、区分所有法に細かく規定されていますが、マンションを外から見て、見えるところは共用部、見えないところは専有部と考えたら分かりやすいと思います。玄関扉も窓ガラスも網戸もバルコニーも外から見えるので共用部となります。玄関扉や窓ガラスを真っ赤に塗ったり、バルコニーに看板などを取り付けられたら、共同住宅として統一性を欠いてしまいます。

バルコニーやアルコーブなどは共用部なのですが、専用使用権、即ち、専有部に住む人が排他的に使用する権利を認めています。使用する権利を持つということは、当然、管理の義務も出てきます。従い、不注意で窓ガラスを割ったら、弁償しなければなりません。マンションの場合、財産権、使用権から見て以下の3種類に分かれます。

➀自分の財産で自由に使える部分(専有部):自分の部屋の中

➁自分の財産ではないけれど自分だけで使える部分(専用使用権付共用部):窓、玄関扉、バルコニー、アルコーブ、1階の庭等

➂みんなの財産でみんなで使う部分(共用部):玄関ロビー、エレベーター、階段等

上の写真はマンションのモデルルームの一室です。ここで、壁のクロスは専有部ですから、好きに変えられますが、窓ガラスは共用部ですので勝手に変える事はできません。(92)

写真はマンションの内覧会で撮りました。リビングから窓の方を写しています。ここでご覧頂きたいのは、上の大梁と書いてある部分です。柱は上部をつなぐ梁がないと倒れてしまうので、必ず梁でつなぎます。柱と柱の上部をつなぐ梁を大梁(おおばり)と呼び、大梁と大梁とをつなぐ梁を小梁(こばり)と呼びます。これは、大梁ですので、向こうに柱があります。一般には、柱と大梁とは、建物の外側に出る場合が多いのですが、このように、大梁が部屋の中に入って来る場合もあります。このような構造をカーテンウォール、外から見ると、柱や壁がなく、カーテンのように見えるので、そのように呼びます。

写真はマンションの内覧会で撮りました。リビングから窓の方を写しています。ここでご覧頂きたいのは、上の大梁と書いてある部分です。柱は上部をつなぐ梁がないと倒れてしまうので、必ず梁でつなぎます。柱と柱の上部をつなぐ梁を大梁(おおばり)と呼び、大梁と大梁とをつなぐ梁を小梁(こばり)と呼びます。これは、大梁ですので、向こうに柱があります。一般には、柱と大梁とは、建物の外側に出る場合が多いのですが、このように、大梁が部屋の中に入って来る場合もあります。このような構造をカーテンウォール、外から見ると、柱や壁がなく、カーテンのように見えるので、そのように呼びます。

カーテンウォールの場合、大梁が部屋の中で下がってきますので、眺望上、また、使い勝手上、気になるところです。写真の大梁では、内装材として、石膏ボードを梁の表面に張り付けていますので、余計に梁が大きくなってしまいます。石膏ボードの下地と合わせ、7㎝程梁が膨らみますので、幅は14㎝、高さも7㎝大きくなってしまいます。

間取り図を見て、柱が部屋の隅ではなく、内側に入って来ている場合には、大梁も部屋の中に入ってきますので、注意が必要となります。その注意とは、天井が、その部分だけ、相当に下がってくるという点です。一般に、天井高は2.4~2.5mですが、その部分だけ2m前後の、下り(さがり)天井になってしまいます。このような部屋を購入する場合には、ここの部分の天井高がどのくらいになるのか、確認した方が良いでしょう。特に、背が高い人が家族にいる場合には、注意が必要です。梁は建物の構造上なくてはならないものですので、欠いたり、削ることはできません。(1226)

低層階のマンションでは網戸は必ずあります。でも、写真のようなタワーマンションで網戸は要るのでしょうか?ハエや蚊などはどのくらいの階まで飛んでくるのでしょう。タワーマンションの網戸の設置につきましては、概ね次の3種類に分かれます。

低層階のマンションでは網戸は必ずあります。でも、写真のようなタワーマンションで網戸は要るのでしょうか?ハエや蚊などはどのくらいの階まで飛んでくるのでしょう。タワーマンションの網戸の設置につきましては、概ね次の3種類に分かれます。

①下の階から上の階まで全部付ける。

②例えば25階まで付けてそれを超す階は付けない。

③全部付けないでオプションで対応する。

区分所有法上、網戸は共用部になりますが、③の場合には、網戸は専有部扱いになるのでしょう。専有部でしたら、引越しの場合には、外して持っていける、ということにはなりますが、まず、サイズは合いませんので、そのまま残すということになるでしょう。

中央区のタワーマンションの30階で網戸がない部屋に住んでいる人に、なにか飛んで来ますか、と聞いたところ、ハエや蚊は来ないけど、ハエよりも小さい虫が、稀に飛んでくると言ってました。網戸がオプションになっている場合、20階以上の部屋には、お金もかかるし、汚れるし、網戸は要らない、と思っています。ただ、網戸があると赤ちゃんがバルコニーに出ない、ペットを出さない、良い点もあります。(711)

写真は、オール電化マンションの内覧会で、貯湯タンクを撮りました。オール電化マンションでは、夜間の安価な電気を使って、夜の間にお湯を作って、このタンクに貯めておきます。朝になって、お湯を使い始めますので、家族4人であれば、1日の使用量、容量約400㍑、湯の温度は80度、朝までにこうなっているわけです。

写真は、オール電化マンションの内覧会で、貯湯タンクを撮りました。オール電化マンションでは、夜間の安価な電気を使って、夜の間にお湯を作って、このタンクに貯めておきます。朝になって、お湯を使い始めますので、家族4人であれば、1日の使用量、容量約400㍑、湯の温度は80度、朝までにこうなっているわけです。

ここでご覧頂きたいのは、この貯湯タンクがリビングに面し部屋の中にあることです。熱いお湯を入れておくタンクですから、周りは断熱材で巻かれていますが、熱は外に発してしまうでしょう。冬は暖かくて良いでしょうが、夏の暑い時には、エアコンの効き目がどうなんだろう?とも思います。また、先日のような大きな地震が来た時など、転倒することは無いでしょうが、安定性に不安を感じます。

設計者も部屋の外のバルコニーや玄関の外側に設置したかったけど、止むを得なかった、と考えていることでしょう。オール電化のマンションには、必ず、この貯湯タンクが、どこかに設置されます。このタンクがどこにあるのかも、マンションの購入時にチェックしてみて下さい。私としては、部屋の外に置かれている方が良いと思っています。(92)

最近のマンションの傾向として、共用部に凝ったものが多くなっているように思います。ロビー、スポーツ施設、ゲストルームなど、部屋以外のところをPRする傾向にあります。ロビーに入ると、天井の高さが10m、冷暖房完備、明るい照明、エスカレーターでエレベーターホールへ、まるで豪華なホテルへ来たような感じのマンションもあります。でも、この分、管理費もうなぎ登りに上がっていきます。

最近のマンションの傾向として、共用部に凝ったものが多くなっているように思います。ロビー、スポーツ施設、ゲストルームなど、部屋以外のところをPRする傾向にあります。ロビーに入ると、天井の高さが10m、冷暖房完備、明るい照明、エスカレーターでエレベーターホールへ、まるで豪華なホテルへ来たような感じのマンションもあります。でも、この分、管理費もうなぎ登りに上がっていきます。

写真は、内覧会で訪れたマンションのロビーです。奇異に思ったのは、写真中央に写っている天井までの棚です。天井高は、7m程あります。棚ですから、何かを置くように考えたのでしょう。でも、人間の手が届くのは、せいぜい、2mぐらいまでです。高さ2m以上の棚の部分は使いようがありません。棚ですから、何でも置けますが、地震でも来れば返って危険です。また、上の棚の部分に溜まったホコリは、どのように掃除をするのでしょう。この棚を見て、何を考えて?と思いました。

マンションの共用部のあり方、これは単純ではありません。パンフレットに豪華なロビー、スポーツジム等があれば、見栄えは良いですが、住み始めてみると無駄と思えるようになるものもあるでしょう。私は、共用部は、必要最小限、なるべく住民の負担も少なくと思っていますが。(91)

写真は内覧会で撮りました。この部屋は4階です。窓の向こうには、コンクリートの高い擁壁がドンとそびえています。バルコニーに出て見ると、擁壁の高さは、ちょうど目の高さ程です。擁壁の上は緑豊かな雑木林となっています。でも、擁壁が視線の高さまであるので、窓から景色を見ても、ほとんど下の擁壁が目に入ってきて、綺麗な緑を楽しむことは半減してしまいます。

写真は内覧会で撮りました。この部屋は4階です。窓の向こうには、コンクリートの高い擁壁がドンとそびえています。バルコニーに出て見ると、擁壁の高さは、ちょうど目の高さ程です。擁壁の上は緑豊かな雑木林となっています。でも、擁壁が視線の高さまであるので、窓から景色を見ても、ほとんど下の擁壁が目に入ってきて、綺麗な緑を楽しむことは半減してしまいます。

この部屋の買主は、この林の四季折々の風景を、4階であれば楽しめると思って、この部屋を買いました。でも、購入を決めてからも、窓からの景色が気になっていたので、工事中も何度も建築現場に来て、様子を確認しようとしました。しかしながら、工事中ということで、見ることは出来なかったそうです。そして、内覧会の日に、初めてこの景色を見ることが出来ました。この景色を見て、これでは・・・と落胆してしまいました。結局、4階では満足出来ず、5階の同じ位置の部屋が空いていたので、5階に移ることになりました。

このように、外の景色も含めて家をパンフレットだけで選ぶことはとても難しいものです。特に、この部屋のように、敷地が傾斜地で、山を切ってある場合には、窓から見える実際の景色を想像することは困難でしょう。このような場合は、モデルルームに行った際などに、図面を見せてもらい、建物だけでなく、建物の周りの状況、日照の状態、敷地の造成の方法などを、売主に確認してみること、また、建設中の現場に時々足を運んで、状況を確認することも大事だと思います。

写真はマンションの内覧会で撮りました。玄関ドアを相当な力で押し開いたところです。ここで気になるのは、玄関ドアの開き角度です。開き角度を見た感じでは、せいぜい80度程と思われます。この玄関ドアは180度近くまで開けても壁に当たりませんので、なんで、このような開き角度に設定したのか、理解に苦しみます。

写真はマンションの内覧会で撮りました。玄関ドアを相当な力で押し開いたところです。ここで気になるのは、玄関ドアの開き角度です。開き角度を見た感じでは、せいぜい80度程と思われます。この玄関ドアは180度近くまで開けても壁に当たりませんので、なんで、このような開き角度に設定したのか、理解に苦しみます。

普段の生活では支障はないと思いますが、問題は引っ越し時です。マンションですから、玄関から全ての荷物を入れなくてはなりません。ここの幅がネックになって、荷物が運び入れられなくなる可能性があります。玄関ドアは壁にぶつかるなどの支障がないなら、開き角度は120度くらい欲しいものです。そうすれば、玄関の枠の内法幅いっぱいまでの荷物が通せることになります。マンションを購入する際には、モデルルームや間取り図で、玄関ドアの開き角度も確認して下さい。(211)

写真は、マンションの内覧会で撮りました。ここでご覧頂きたいのは、物干し金物と避難ハッチの位置関係です。この位置関係では、ハッチの上に乗らないと洗濯物が干しにくい状態です。ハッチの上には、なるべく乗らない方が良いです。また、ハッチとバルコニーの床とでは、7㎝ほどの段差があるので、ウッカリ上を見て、洗濯物を干していたら、けつまづく恐れも高いです。

写真は、マンションの内覧会で撮りました。ここでご覧頂きたいのは、物干し金物と避難ハッチの位置関係です。この位置関係では、ハッチの上に乗らないと洗濯物が干しにくい状態です。ハッチの上には、なるべく乗らない方が良いです。また、ハッチとバルコニーの床とでは、7㎝ほどの段差があるので、ウッカリ上を見て、洗濯物を干していたら、けつまづく恐れも高いです。

マンションでは、部屋によっては、このような避難ハッチが付きます。部屋で火災が起きた場合には、バルコニーの隔て板(隣戸との仕切り板)を破って、バルコニーに沿って避難し、避難口から下の階に避難していきます。ハッチの上は、原則、乗らないで下さい、という表示があります。これは、ハッチの上に乗って、ハッチの形が変わり、万が一の時にハッチが開かなくなったら困るからです。

それでは、物干し金物の位置をずらせば良いのでは、と思いますが、これが、単純ではありません。避難口ですから、消防法が絡んできます。消防法では、避難口の上の階と下の階との位置関係、また、物干し金物との位置関係などが複雑に絡み、万時OKとはなりません。避難ハッチがあるお部屋を購入されましたら、図面やモデルルームで、ハッチの仕様、そして物干し金物との位置関係を確認して下さい。(11.1)

東日本大震災以降、建物の免震構造が注目されています。建物の耐震構造については、①耐震構造(地震力を吸収する特別の措置はしない)②制震構造(建物の壁や柱にダンパーと呼ばれるバネを設置)③免震構造(建物と基礎との間にゴムを設置)、この3種類です。現在、年間約2,000棟弱のマンションが建設されていて、免震構造採用のマンションは、その1割の200棟程です。今後、免震構造のビルやマンションが増えていくと思われますが、それ程に増えない理由は何でしょう。

その理由は、免震構造にすると建築コストが増加するからです。勿論、その値上がり分は、売値に反映されます。それでは、普通の耐震構造に比べて、免震マンションの場合、どの程度建築コストが上がるのでしょうか? 左の図が、それを試算比較したものです。建物の規模は、地上11階、建築面積は400㎡、述べ床面積は4,400㎡としています。イメージとしては、戸数60程の都心型マンションで、免震構造にしますと、2.8%の増加になります。このマンションが耐震構造で戸当たり3000万円とすれば、免震構造になると3090万円になります、ということです。

左の図が、それを試算比較したものです。建物の規模は、地上11階、建築面積は400㎡、述べ床面積は4,400㎡としています。イメージとしては、戸数60程の都心型マンションで、免震構造にしますと、2.8%の増加になります。このマンションが耐震構造で戸当たり3000万円とすれば、免震構造になると3090万円になります、ということです。

このコストの増加をどう考えるかですが、これは将来の地震の確率とその際の被害額との兼ね合いになります。仙台市のマンションのように全壊になることを考えれば、はるかに安い金額です。また、免震構造のマンションであれば、地震保険に入る必要がなくなるかもしれません。これからの首都圏での直下型地震を考える時、安全で安心のまちづくりの為には、ビルやマンションを免震構造にしていくことが重要と思われます。

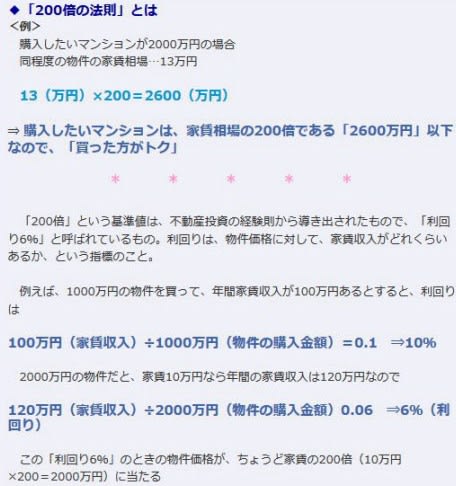

マンションを購入しようか?、それとも賃貸にしようか?悩む時があります。そのような場合、「200倍の法則」というのを知っておくと良いと思います。

「200倍の法則」とは、不動産の価格を「その物件に賃貸で住んだ場合の賃料」と比較して、「買った方が得か、借りた方が得か」を判断するひとつの基準となります。この法則は不動産投資の経験則から出てきたもので、その物件の販売価格が、同等のマンション(または一戸建て)の家賃相場の200倍以内であれば、その物件は「買った方が得」、200倍以上であれば、「借りた方が得」ということになるわけです。地域の家賃相場は住宅情報誌やインターネットで調べることができます。ただ、この法則は一般的な地域に建つマンションや戸建で、現在も将来に向けても人気が出るような地域に建つマンション等には当てはまらないと言えます。

マ ンションの部屋の中に入ってくる音は、外から(鉄道や車の音など)、隣の部屋から、そして上の階から来るものの3種類に分かれます。外からの音に対しては、外壁と窓のサッシが、隣からの音に対しては戸境壁が、上から来る音には、床が、それぞれ抵抗します。 まず、外から来る音についてですが、建物の環境次第と言えます。鉄道や道路が近くにあれば、その音を防ぐために、遮音等級の高い窓ガラスやサッシを使わなければなりません。サッシの等級には、等級なしから、等級ありのT‐1からT-4まで5段階あります。T-1等級というのは、25等級とも呼ばれ、25㏈分、外からの音を遮断します、ということです。つまり、外の音が80㏈であれば、窓を閉めると、室内では80-25で55㏈になります。T-2、T-3,T-4と遮音性能は上がっていき、それぞれ、30㏈、35㏈、40㏈分、遮音するようになります。但し、T-3以上は、合わせガラスや二重サッシになるなど、特殊な形態になっていきます。 次に、隣の部屋から来る音については、戸境壁の仕様によります。戸境壁の遮音性能とは、空気伝搬音に対する遮音性能を示し、D(透過損失)値で表されます。例えば、隣の家でピアノを弾いていて、その音の大きさが70㏈で、こちら側で聞こえる音の大きさが30㏈とします。そうすると、この界壁は40㏈分の音を遮っていますので、この透過損失の値が遮音性能を表すD値となり、この場合、D-40と表現されます。D値は値の大きい方が高性能となります。壁が鉄筋コンクリートである場合、このD値の目安として、壁の厚さが150㎜でD-50,200㎜でD-55程度です。住宅性能基準では、界壁の性能を4階級に分けています。等級1はD-40(壁厚100㎜、これは建築基準法の最低ランクです)、等級2はD-45,等級3はD-50,等級4はD-55です。戸境壁の厚さが、180㎜以上あれば、最上級レベルとなります。 騒音に対する建物の仕様としては以上のようですが、大事な点は、建物の環境と部屋の平面計画と思います。特に、自分の家の寝室の隣がどうなっているのか、これらを全体を表している図面でチェックすべきと思います。(31.27)

ンションの部屋の中に入ってくる音は、外から(鉄道や車の音など)、隣の部屋から、そして上の階から来るものの3種類に分かれます。外からの音に対しては、外壁と窓のサッシが、隣からの音に対しては戸境壁が、上から来る音には、床が、それぞれ抵抗します。 まず、外から来る音についてですが、建物の環境次第と言えます。鉄道や道路が近くにあれば、その音を防ぐために、遮音等級の高い窓ガラスやサッシを使わなければなりません。サッシの等級には、等級なしから、等級ありのT‐1からT-4まで5段階あります。T-1等級というのは、25等級とも呼ばれ、25㏈分、外からの音を遮断します、ということです。つまり、外の音が80㏈であれば、窓を閉めると、室内では80-25で55㏈になります。T-2、T-3,T-4と遮音性能は上がっていき、それぞれ、30㏈、35㏈、40㏈分、遮音するようになります。但し、T-3以上は、合わせガラスや二重サッシになるなど、特殊な形態になっていきます。 次に、隣の部屋から来る音については、戸境壁の仕様によります。戸境壁の遮音性能とは、空気伝搬音に対する遮音性能を示し、D(透過損失)値で表されます。例えば、隣の家でピアノを弾いていて、その音の大きさが70㏈で、こちら側で聞こえる音の大きさが30㏈とします。そうすると、この界壁は40㏈分の音を遮っていますので、この透過損失の値が遮音性能を表すD値となり、この場合、D-40と表現されます。D値は値の大きい方が高性能となります。壁が鉄筋コンクリートである場合、このD値の目安として、壁の厚さが150㎜でD-50,200㎜でD-55程度です。住宅性能基準では、界壁の性能を4階級に分けています。等級1はD-40(壁厚100㎜、これは建築基準法の最低ランクです)、等級2はD-45,等級3はD-50,等級4はD-55です。戸境壁の厚さが、180㎜以上あれば、最上級レベルとなります。 騒音に対する建物の仕様としては以上のようですが、大事な点は、建物の環境と部屋の平面計画と思います。特に、自分の家の寝室の隣がどうなっているのか、これらを全体を表している図面でチェックすべきと思います。(31.27)

表は、国土交通省が公表した、分譲マンションの修繕積立金の目安です。これは、部屋の専有面積80㎡として、84のマンションの実例を基に算出しています。例えば、10階建てで、戸数120であれば、マンションの維持管理のために必要な月当たりの修繕費は14,240円になるわけです。1㎡に当たりにすると178円となります。一方、マンションの売り出し時において、不動産が会社が提示する月当たりの修繕費は、同程度の部屋で7,600円、1㎡当たりにすると95円程度となっています。維持管理していくのに必要な修繕費は178円、ところが販売時に売主である不動産が提示する金額は95円ですから、約半分の金額となっていることになります。

表は、国土交通省が公表した、分譲マンションの修繕積立金の目安です。これは、部屋の専有面積80㎡として、84のマンションの実例を基に算出しています。例えば、10階建てで、戸数120であれば、マンションの維持管理のために必要な月当たりの修繕費は14,240円になるわけです。1㎡に当たりにすると178円となります。一方、マンションの売り出し時において、不動産が会社が提示する月当たりの修繕費は、同程度の部屋で7,600円、1㎡当たりにすると95円程度となっています。維持管理していくのに必要な修繕費は178円、ところが販売時に売主である不動産が提示する金額は95円ですから、約半分の金額となっていることになります。

このように、建物の維持管理に必要な積立額になっていない理由は、売主が購入者に対し、販売時に負担を感じさせないためです。そうなりますと、将来の改修時には、積立金が不足してしまうということになります。国土交通省としては、修繕金の実態を不動産会社に周知し、購入者に説明するようにするとのことですが、それで意味をなすのか疑問です。

マンションの管理費や修繕積立金は、売出し時には既に金額は出ています。これらのお金は、本来、住民が管理するものですが、売出し時は、管理組合が機能しないので、売主がとりあえず金額を決めているに過ぎません。売主が、一方的に決めている金額ですので、当然、売主の思惑が入っています。管理費は、自分達のグループ会社になるから高めに、修繕積立金は、売れやすくするために低めに、こういうことは当然考えるでしょう。ここで、大事なことは、住民が、管理費も修繕積立金も、業務の内容を精査し、それに見合ったお金を払う意識を持つことだと思います。

表は、平成23年3月に国土交通省が公表した、分譲マンションの修繕積立金の目安です。これは、部屋の専有面積80㎡として、84のマンションの実例を基に算出しています。例えば、10階建てで、戸数120であれば、マンションの維持管理のために必要な月当たりの修繕費は14,240円になるわけです。1㎡に当たりにすると、14,240円/80㎡で178円となります。一方、マンションの売り出し時において、不動産が会社が提示する月当たりの修繕費は、同程度の部屋で7,600円、1㎡当たりにすると95円程度となっています。維持管理していくのに必要な修繕費は178円、ところが販売時に売主である不動産が提示する金額は95円ですから、約半分の金額となっていることになります。

このように、建物の維持管理に必要な積立額になっていない理由は、売主が購入者に対し、販売時に負担を感じさせないためです。ですから、将来の改修時には、積立金が不足してしまう可能性があります。国土交通省としては、修繕金の実態を不動産会社に周知し、購入者に説明するようにするとのことですが、それで意味をなすのか疑問です。マンションの売り出し時には、管理費や修繕積立金の金額は出ています。これらは住民が管理するものですが、売出し時は管理組合が機能していないので、売主がとりあえず金額を決めているに過ぎません。売主が、一方的に決めている金額ですので、当然、売主の思惑が入っています。管理費は、自分達のグループ会社になるから多めに、修繕積立金は、売れやすくするために少なめに、こういうことは当然考えるでしょう。ここで、大事なことは、住民が、管理費も修繕積立金も、必要性を精査し、それに見合ったお金を払う意識を持つことだと思います。