アフターコロナの働き方に係るヒアリング(これからの労働時間制度に関する検討会)

厚生労働省の裁量労働制に関する検討会(正式名称:これからの労働時間制度に関する検討会)の第8回検討会が本日(2022年1月17日)開催される。議題は「アフターコロナの働き方に係るヒアリング」。

なお、厚生労働省の裁量労働制 に関する検討会(これからの労働時間制度に関する検討会)での企業・労働組合・労働者からのヒアリングは非公開だったが、今回(1月17日開催)の「アフターコロナの働き方に係るヒアリング」は公開(傍聴可)。

第8回これからの労働時間制度に関する検討会(開催案内)(厚生労働省サイト)

これからの労働時間制度に関する検討会(厚生労働省サイト)

追記:有識者2名のヒアリング資料(これからの労働時間制度に関する検討会)

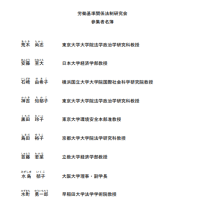

公開された資料によると、厚生労働省の裁量労働制に関する検討会(正式名称:これからの労働時間制度に関する検討会)の第8回検討会で株式会社野村総合研 究 所ICTメディアコ ンサルティング部上級コンサルタントの光谷好貴氏と株式会社日本総合研究所副理事長の山田久氏からヒアリングが行われた。2名の有識者が準備した資料は次のとおり。

資料1 AIと共存する未来(PDF)

資料2 経済社会の変化と労働法制について(PDF形式)

<自主的時間決定の仕組みづくり>

・裁量労働制や高度プロフェッショナル制度の適正運用には、労働者が主体的に労働時間と生活時間を選択することができる能力を有し、同時に上司や顧客との関係で労働時間量のコントロールが可能な環境を整備したうえで適用することが重要。

・企業としては、その点をまず再確認したうえで、制度導入によって労働者の生産性が向上し、生活上の制約のある労働者の能力が活かせるようになることこそが狙いであり、人件費抑制が趣旨ではないことを肝に銘じることが必要。

<労働時間法制について>

・事業環境の変化や労働力属性の変化を踏まえれば、労働基準法が想定する典型的な働き方に必ずしも馴染まない就労者が増加。とりわけ、①労働投入量と労働の成果が比例的に対応しない知識労働者、②仕事と生活の両立のために働く場所や働く時間の柔軟な設定を望む労働者、がその典型。

・半面、労働時間規制を外すと過重労働につながるリスクを排除できず。とりわけ、①仕事のプロセスのみならず仕事の量の裁量が低い傾向が強く、②生活全体における仕事の位置づけの高い傾向にある、現状のわが国ではそのリスクは大きい。

・こうしたディレンマは、二面作戦で対応する必要。まずは当面の対応として、裁量労働制や高度プロフェッショナル制度の適正運用の条件整備が重要。裁量労働制については、①制度の本旨の徹底、②本来適用すべき業務に従事する労働者にのみ適用される仕組みづくり(チェックリストの策定)、③過重労働防止のための健康確保措置が重要。加えて、それらの実態調査を定期的に行っていくことが必要。

・同時に、長期的な構造対策。事業環境の変化や労働力属性の変化に適応した働き方を実現するには、労働時間を含めた生活時間に対する労働者の自己決定が可能な状況が生まれる必要。それには、労働者の間での主体的なキャリア形成意識の醸成・時間管理能力の向上が不可欠(自律型人材の育成)。この意味で、主体的なキャリア形成を支援する能力開発支援策・労働移動円滑化政策が推進されるべき。また、労使自治を担う集団的労使関係を整備しつつ、デロゲーションを認めていくことも検討課題。(山田久・株式会社日本総合研究所副理事長「資料2 経済社会の変化と労働法制について」抜粋)

<関連記事(裁量労働制見直しと労働基準法改正と厚生労働省検討会)>

「厚生労働省は『これからの労働時間制度に関する検討会』議論を加速し、裁量労働制を見直す方針。だが、厚生労働省は裁量労働制対象(適用)拡大を含む裁量労働制見直しなのか、明らかにしていない。」(「裁量労働制見直しと労働基準法改正と厚生労働省検討会|佐伯博正|note」より)

厚生労働省の裁量労働制に関する検討会(正式名称:これからの労働時間制度に関する検討会)の第8回検討会が本日(2022年1月17日)開催される。議題は「アフターコロナの働き方に係るヒアリング」。

なお、厚生労働省の裁量労働制 に関する検討会(これからの労働時間制度に関する検討会)での企業・労働組合・労働者からのヒアリングは非公開だったが、今回(1月17日開催)の「アフターコロナの働き方に係るヒアリング」は公開(傍聴可)。

第8回これからの労働時間制度に関する検討会(開催案内)(厚生労働省サイト)

これからの労働時間制度に関する検討会(厚生労働省サイト)

追記:有識者2名のヒアリング資料(これからの労働時間制度に関する検討会)

公開された資料によると、厚生労働省の裁量労働制に関する検討会(正式名称:これからの労働時間制度に関する検討会)の第8回検討会で株式会社野村総合研 究 所ICTメディアコ ンサルティング部上級コンサルタントの光谷好貴氏と株式会社日本総合研究所副理事長の山田久氏からヒアリングが行われた。2名の有識者が準備した資料は次のとおり。

資料1 AIと共存する未来(PDF)

資料2 経済社会の変化と労働法制について(PDF形式)

<自主的時間決定の仕組みづくり>

・裁量労働制や高度プロフェッショナル制度の適正運用には、労働者が主体的に労働時間と生活時間を選択することができる能力を有し、同時に上司や顧客との関係で労働時間量のコントロールが可能な環境を整備したうえで適用することが重要。

・企業としては、その点をまず再確認したうえで、制度導入によって労働者の生産性が向上し、生活上の制約のある労働者の能力が活かせるようになることこそが狙いであり、人件費抑制が趣旨ではないことを肝に銘じることが必要。

<労働時間法制について>

・事業環境の変化や労働力属性の変化を踏まえれば、労働基準法が想定する典型的な働き方に必ずしも馴染まない就労者が増加。とりわけ、①労働投入量と労働の成果が比例的に対応しない知識労働者、②仕事と生活の両立のために働く場所や働く時間の柔軟な設定を望む労働者、がその典型。

・半面、労働時間規制を外すと過重労働につながるリスクを排除できず。とりわけ、①仕事のプロセスのみならず仕事の量の裁量が低い傾向が強く、②生活全体における仕事の位置づけの高い傾向にある、現状のわが国ではそのリスクは大きい。

・こうしたディレンマは、二面作戦で対応する必要。まずは当面の対応として、裁量労働制や高度プロフェッショナル制度の適正運用の条件整備が重要。裁量労働制については、①制度の本旨の徹底、②本来適用すべき業務に従事する労働者にのみ適用される仕組みづくり(チェックリストの策定)、③過重労働防止のための健康確保措置が重要。加えて、それらの実態調査を定期的に行っていくことが必要。

・同時に、長期的な構造対策。事業環境の変化や労働力属性の変化に適応した働き方を実現するには、労働時間を含めた生活時間に対する労働者の自己決定が可能な状況が生まれる必要。それには、労働者の間での主体的なキャリア形成意識の醸成・時間管理能力の向上が不可欠(自律型人材の育成)。この意味で、主体的なキャリア形成を支援する能力開発支援策・労働移動円滑化政策が推進されるべき。また、労使自治を担う集団的労使関係を整備しつつ、デロゲーションを認めていくことも検討課題。(山田久・株式会社日本総合研究所副理事長「資料2 経済社会の変化と労働法制について」抜粋)

<関連記事(裁量労働制見直しと労働基準法改正と厚生労働省検討会)>

「厚生労働省は『これからの労働時間制度に関する検討会』議論を加速し、裁量労働制を見直す方針。だが、厚生労働省は裁量労働制対象(適用)拡大を含む裁量労働制見直しなのか、明らかにしていない。」(「裁量労働制見直しと労働基準法改正と厚生労働省検討会|佐伯博正|note」より)