最近、運動不足なので散歩も兼ねて墓参りしてきました。

と言っても私と血のつながりがあるわけでもないですが。

行き先は天文17(1548)年、信濃総大将村上義清と甲斐から諏訪まて勢力を伸ばしてきた武田晴信(のちの信玄)が激突した上田原古戦場跡です。

とりあえず、先ずは村上義清方の武将、雨宮刑部正利の墓へ。

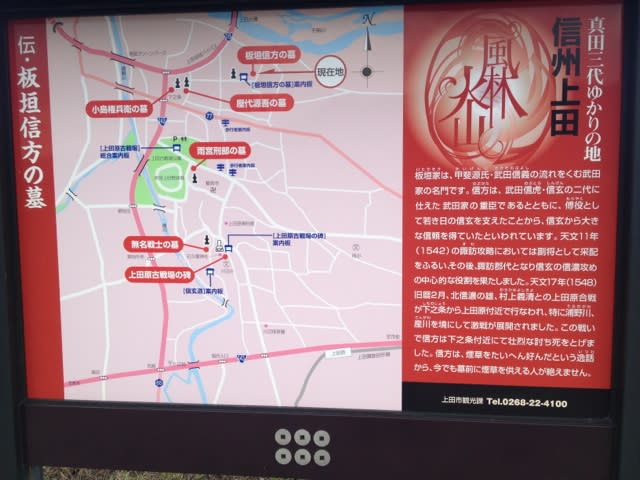

案内板

雨宮正利は雨宮渡(あめのみやのわたし)にほど近い唐崎城の城主だったそうです。雨宮摂津守の子、または清野信秀の子ともいわれています。村上義清が信濃から逃れた後は、雨宮氏は武田に降り信玄の家臣となったようです。

次に武田家重臣・板垣信形の墓へ

ここ板垣神社の奥に墓があります。

説明板です。

こちらが墓石。いまもタバコなどが供えてあります。

板垣神社の前を素通りして丁字路にいくと、村上義清方の武将、屋代源吾の墓。奥には小島権兵衛の墓があります。

屋代源吾基綱の墓。

屋代基綱は、屋代(一重山)城主の屋代政国の長子で上田原の戦いにおいて、義清が窮地に陥ったとき、身代わりとなって上田原下之条で討死しました。叔父の額楽寺光氏(がくがんじみつうじ・政国実弟)は、砥石城攻防戦で村上軍の先鋒として奮戦し、武田軍を破ったそうです(砥石崩れ)。額楽寺はあの武田晴信も一目おいた武将であったそうです。額楽寺は天文22(1553)年8月、義清を説得して越後に逃れさせ、村上氏再興を期して武田に降伏。翌年7月23日、義清との密通が露見し、海津城で誅殺されました。

次に屋代基綱の墓の奥にある小島権兵衛の墓へ

小島(児島)氏は屋代、雨宮と同族で村上一族でした。

最後に、石久摩神社裏にある、武田・村上の無名戦士の墓へ参って帰りました。

毎年8月には地域で法要が行われます。

さて、今日の題名、もう一回見てみてください。

「ご先祖様の同僚の墓参りしてきました」

そうです。以上に挙げた武田方の武将たちは私のご先祖様の同僚にあたります。なんともややこしいですが…(汗)

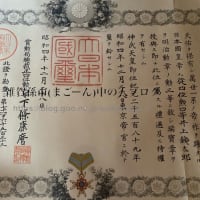

私の先祖は1467年ごろに海野家の家臣となり、その後は主君の海野家と同族になりました。また、かなり以前に一部の一族は甲斐へ渡り、武田家臣侍大将となり、甲斐武田宗家が滅びる天目山の戦いまで共に過ごしました。

…ということで、以上がタイトルの理由です!ほな、またなー!(無理矢理しめ)

と言っても私と血のつながりがあるわけでもないですが。

行き先は天文17(1548)年、信濃総大将村上義清と甲斐から諏訪まて勢力を伸ばしてきた武田晴信(のちの信玄)が激突した上田原古戦場跡です。

とりあえず、先ずは村上義清方の武将、雨宮刑部正利の墓へ。

案内板

雨宮正利は雨宮渡(あめのみやのわたし)にほど近い唐崎城の城主だったそうです。雨宮摂津守の子、または清野信秀の子ともいわれています。村上義清が信濃から逃れた後は、雨宮氏は武田に降り信玄の家臣となったようです。

次に武田家重臣・板垣信形の墓へ

ここ板垣神社の奥に墓があります。

説明板です。

こちらが墓石。いまもタバコなどが供えてあります。

板垣神社の前を素通りして丁字路にいくと、村上義清方の武将、屋代源吾の墓。奥には小島権兵衛の墓があります。

屋代源吾基綱の墓。

屋代基綱は、屋代(一重山)城主の屋代政国の長子で上田原の戦いにおいて、義清が窮地に陥ったとき、身代わりとなって上田原下之条で討死しました。叔父の額楽寺光氏(がくがんじみつうじ・政国実弟)は、砥石城攻防戦で村上軍の先鋒として奮戦し、武田軍を破ったそうです(砥石崩れ)。額楽寺はあの武田晴信も一目おいた武将であったそうです。額楽寺は天文22(1553)年8月、義清を説得して越後に逃れさせ、村上氏再興を期して武田に降伏。翌年7月23日、義清との密通が露見し、海津城で誅殺されました。

次に屋代基綱の墓の奥にある小島権兵衛の墓へ

小島(児島)氏は屋代、雨宮と同族で村上一族でした。

最後に、石久摩神社裏にある、武田・村上の無名戦士の墓へ参って帰りました。

毎年8月には地域で法要が行われます。

さて、今日の題名、もう一回見てみてください。

「ご先祖様の同僚の墓参りしてきました」

そうです。以上に挙げた武田方の武将たちは私のご先祖様の同僚にあたります。なんともややこしいですが…(汗)

私の先祖は1467年ごろに海野家の家臣となり、その後は主君の海野家と同族になりました。また、かなり以前に一部の一族は甲斐へ渡り、武田家臣侍大将となり、甲斐武田宗家が滅びる天目山の戦いまで共に過ごしました。

…ということで、以上がタイトルの理由です!ほな、またなー!(無理矢理しめ)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます