雪の積もった雲巌寺は撮影できませんが行ってきました。

方丈の扁額文字 人面は知らず何れの処にかえる、桃花舊に依って春風に咲(え)む

芭蕉の館学芸員 新井 敦史氏の説明

(以前那須野路を往く松尾芭蕉の歴史探報講座にて)

松尾芭蕉が、奥の細道で最も長く滞在したという栃木・黒羽(くろばね)の地。

芭蕉の俳句の弟子が江戸から戻り城代家老になっていたので歓待され

その弟も江戸から戻り那須余瀬にいたので交互に泊まり13泊14日滞在した。

雲巌寺の奥に、禅の師でもある仏頂和尚の座禅修行庵跡をたずねて

(現在は道が危ないので通れないとのこと)

芭蕉は行ってみてうっそうとした木々の中に和尚が修行した庵を拝見して

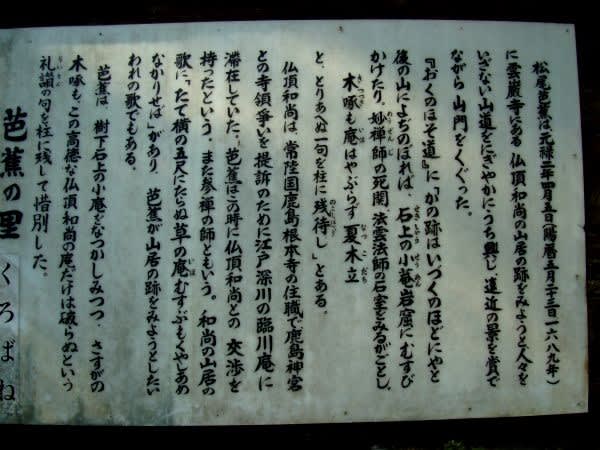

木啄も庵はやぶらず夏木立

この句(きつつきが庵を破らないでいる)を庵の柱に記したそうです。

仏頂和尚の句 縦横の 五尺にたらぬ 草の庵(いお)

むすぶもくやし 雨なかりせば

紀行で立ち寄った雲厳寺の当時の住職であった仏頂和尚

、芭蕉が雲厳寺を訪れたときは不在でした。

芭蕉とは、深川の臨川寺(りんせんじ)から親交があったそうです。

一つの碑に和歌と俳句が並んで刻まれている。

筑前の聖福寺、越前の永平寺、紀州の興国寺と並んで、

禅宗の日本四大道場と呼ばれ、

代表的な伽藍配置となっています。

正面にある朱塗りの反り橋を渡って石段を登ると山門があり、正面に釈迦堂、獅子王殿が一直線に並んでいる

↓ 獅子王殿前からの釈迦堂と山門 芭蕉句碑は右端の山門脇に

は

は

雲厳寺:臨済宗妙心寺派

開基:大治年間(1126年~1131年)叟元和尚

開山:弘安6年(1283年)仏国国師

天正6年(1578年)無住妙徳禅師が住職となり臨済宗妙心寺派

三仏堂には仏光国師像、仏国国師、仏応禅師像を安置。

仏殿(釈迦堂)右横の階段を上がる脇に福寿草が咲いていました。

梅はまだ固い莟です。、

おりがみ作品とJtrim額縁 まとめてHPにUPしてます。