新横浜 占いの真龍堂です

全国の国宝・重要建造物がある神社を巡ります

今回は 筑摩神社 です

筑摩(つかま)神社は古来からこの地に鎮座し、

筑摩八幡宮、あるいは国府八幡宮の名でよばれてきました。

八幡宮の社号でよばれるようになってからは、

祭神は中央の誉田別尊(ほむたわけのみこと 応神天皇)、

左方の気長足姫(おきながたらしひめのみこと 神功皇后)、

右方の多紀理姫命(たぎりひめのみこと)・狭霧姫命(さぎりひめのみこと)・

多岐津姫命(たぎつひめのみこと)の三神であったようです。

中世になって小笠原氏が筑摩郡に入ると、

源氏の守護神として小笠原氏の厚い信仰を受けました。

筑摩神社は本殿を中心に玉垣がめぐらされ、

前方(南)には桃山時代建造の拝殿をもち、宝蔵、額殿、舞殿、

かつて筑摩神社の別当寺(神社に付属しておかれた寺院)であった

安養寺の鐘楼、神門、鳥居など一連の建造物があります。

社域は東西に100間(180m)、南北に66間(119m)といわれ、

その大門は遠く南に伸び、筑摩の中を走っています。

中世に国府八幡とよばれたのは、

平安時代の初めに松本に信濃の国府がおかれたからで、

国府の所在地に近いところからその名が生じたものです。

別当安養寺の銅鐘(筑摩神社銅鐘 松本市指定重要文化財)の銘文にも

その記名があります。

本殿は松本小笠原中興の英主といわれる政康が

永享11年(1439)に建築・寄進したものです。

その後数回の補修がありましたが、室町時代の手法を各所に残しています。

本殿は三間社流造(さんげんしゃながれづくり)で、

当地方の神社建築の中では最大です。

軒は二重の繁垂木(しげだるき)、屋根は緩い曲線の檜皮葺(ひわだぶき)です。

正面の階段は四段で、登り勾欄(こうらん)があります。

階段を上ると勾欄は左右に伸び、北部の脇障子で止まっています。

室町時代の様式が顕著なものとして向拝・妻飾りの斗きょう(きょうは木へんに共)

及び蝦虹梁(えびこうりょう)、登り勾欄の擬宝珠(ぎぼし)の形態などを

挙げることができ、後世の補修による部分も、各時代の特色がよく出ています。

室町時代の代表的な神社建築です。

◇所在地

松本市筑摩2-6-1

◇最寄りの駅

JR中央本線松本駅からタクシーで10分

<松本市 ホームページより >

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/smph/miryoku/bunkazai/takara/kuni/kenzoubutu/tukamajinjahonden.html

新横浜 占いの真龍堂です

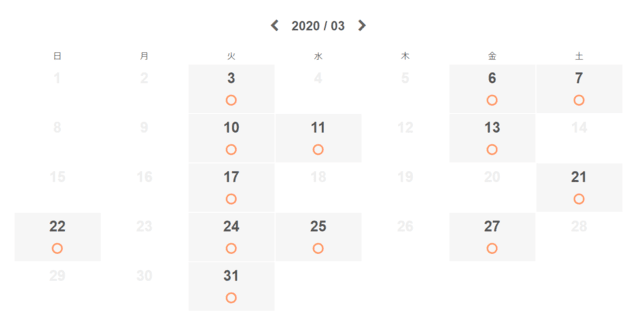

◇3月は

3(火) 6(金) 10(火) 13(金)

17(火) 24(火) 27(金) 31(火)

7(土) 11(水) 21(土) 25(水)

☆今月は 22(日) 鑑定いたします

午後1時から鑑定いたします

真龍堂のHPから予約できます

空き状況を確認して予約してください

※鑑定中の場合やご予約が入っている場合もありますが、

予約システム・お問い合わせフォーム・お電話・メール

から、まずはお気軽にご連絡ください

電話に出られない時もありますが必ず折り返し連絡しております

※指定曜日(時間)以外でも可能でしたら対応させていただいております

電話 080-6597-7388

メール ma@shinryu-do.com

全国の国宝・重要建造物がある神社を巡ります

今回は 筑摩神社 です

筑摩(つかま)神社は古来からこの地に鎮座し、

筑摩八幡宮、あるいは国府八幡宮の名でよばれてきました。

八幡宮の社号でよばれるようになってからは、

祭神は中央の誉田別尊(ほむたわけのみこと 応神天皇)、

左方の気長足姫(おきながたらしひめのみこと 神功皇后)、

右方の多紀理姫命(たぎりひめのみこと)・狭霧姫命(さぎりひめのみこと)・

多岐津姫命(たぎつひめのみこと)の三神であったようです。

中世になって小笠原氏が筑摩郡に入ると、

源氏の守護神として小笠原氏の厚い信仰を受けました。

筑摩神社は本殿を中心に玉垣がめぐらされ、

前方(南)には桃山時代建造の拝殿をもち、宝蔵、額殿、舞殿、

かつて筑摩神社の別当寺(神社に付属しておかれた寺院)であった

安養寺の鐘楼、神門、鳥居など一連の建造物があります。

社域は東西に100間(180m)、南北に66間(119m)といわれ、

その大門は遠く南に伸び、筑摩の中を走っています。

中世に国府八幡とよばれたのは、

平安時代の初めに松本に信濃の国府がおかれたからで、

国府の所在地に近いところからその名が生じたものです。

別当安養寺の銅鐘(筑摩神社銅鐘 松本市指定重要文化財)の銘文にも

その記名があります。

本殿は松本小笠原中興の英主といわれる政康が

永享11年(1439)に建築・寄進したものです。

その後数回の補修がありましたが、室町時代の手法を各所に残しています。

本殿は三間社流造(さんげんしゃながれづくり)で、

当地方の神社建築の中では最大です。

軒は二重の繁垂木(しげだるき)、屋根は緩い曲線の檜皮葺(ひわだぶき)です。

正面の階段は四段で、登り勾欄(こうらん)があります。

階段を上ると勾欄は左右に伸び、北部の脇障子で止まっています。

室町時代の様式が顕著なものとして向拝・妻飾りの斗きょう(きょうは木へんに共)

及び蝦虹梁(えびこうりょう)、登り勾欄の擬宝珠(ぎぼし)の形態などを

挙げることができ、後世の補修による部分も、各時代の特色がよく出ています。

室町時代の代表的な神社建築です。

◇所在地

松本市筑摩2-6-1

◇最寄りの駅

JR中央本線松本駅からタクシーで10分

<松本市 ホームページより >

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/smph/miryoku/bunkazai/takara/kuni/kenzoubutu/tukamajinjahonden.html

新横浜 占いの真龍堂です

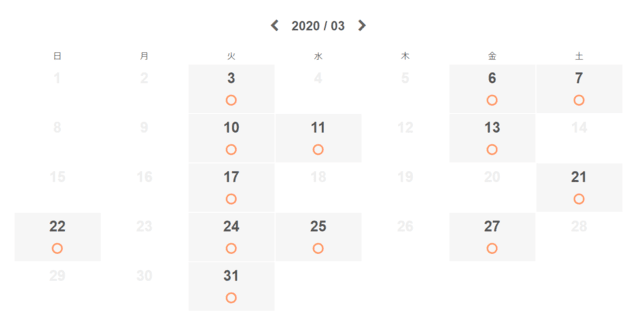

◇3月は

3(火) 6(金) 10(火) 13(金)

17(火) 24(火) 27(金) 31(火)

7(土) 11(水) 21(土) 25(水)

☆今月は 22(日) 鑑定いたします

午後1時から鑑定いたします

真龍堂のHPから予約できます

空き状況を確認して予約してください

※鑑定中の場合やご予約が入っている場合もありますが、

予約システム・お問い合わせフォーム・お電話・メール

から、まずはお気軽にご連絡ください

電話に出られない時もありますが必ず折り返し連絡しております

※指定曜日(時間)以外でも可能でしたら対応させていただいております

電話 080-6597-7388

メール ma@shinryu-do.com