(1)再生可能エネルギーの歴史

①産業革命により石炭利用が拡大し、大量生産・大量消費時代が始まった

イギリスで始まった産業革命は、エネルギー問題と大きく関連する。湿潤でやせた土地が多いイギリスは、薪炭利用により森林の草原化が進みやすい状況にあった。このため、森林を破壊しない燃料として石炭にいち早く、切り替えていた。しかし、炭坑では人力で水をくみ出す作業が過酷であり、必要を母として、蒸気機関によるポンプが発明された。

蒸気機関によって採掘の効率があがり、大量に掘り出された石炭は蒸気機関を動力とする鉄道や船舶によって都市に運ばれ、暖房や機械工業の動力として使われた。工業が生産性を高め、農村部であふれた人々は、資本家が経営する都市部の工場の労働力として吸収された。大量生産による価格低下により、上流階級の文化が庶民に普及し、市場が拡大された。都市に暮らす人々は、農村部のように食糧やエネルギーを自ら賄うようになる。

イギリスで始まった産業革命に伴う社会経済変動は、世界各地に伝搬した(日本では幸か不幸か、鎖国により産業革命の伝搬が遅れたが)。

②戦後まで薪炭や動力としての水力・風力が使われてきたが。。。

産業革命以降の主要なエネルギーは石炭であり、第二次世界大戦後には石炭にかわり石油が中心となってきた。産業革命以前は、薪や炭、水力、風力等といった再生可能エネルギー(自然エネルギー)利用が中心であった。

もっとも、石炭を利用する蒸気機関や発電技術が持ち込まれたからといって、再生可能エネルギーの利用が突然、消滅したわけではない。

例えば、日本では江戸時代から、熱源は里山から採取された薪や炭、光源は蝋や菜種油、魚油等、動力源は人力や牛、馬等の他風車や水車等を利用してきた。薪や炭の生産は第二次世界大戦後もしばらく続けられたが、1970年以降、市場の流通は激減した。市場に流通しないものの、自給自足的に里山から薪や炭を採取するような利用もまた、戦後しばらく維持されてきた。

産業用水車は、江戸時代は油絞り、酒造り、明治から大正時代には製糸、製糖での動力として利用されてきた。しかし、明治末から大正時代にかけて他の動力に転換された。農業用水車は、産業用よりも長く、江戸後期から明治・大正・昭和初期にわたる100年間ほど、精米や製粉用に全国各地で利用されてきた。1942(昭和17年)には、全国で7万8,000台の水車があったという記録がある。

1960年代以降、ガス(プロパンガス、都市ガス)、ガソリン、電気の爆発的普及を経験する。日本では、高度経済成長期に突入し、重化学工業が牽引する大量生産・大量消費時代となる。再生可能エネルギーは市場価値の劣る資源として、放棄されてきた。

③エネルギーセキュリティや気候変動防止の観点から、意味づけられてきた

1970年代のオイルショックは、海外から輸入する石油に依存する経済社会の脆弱性が露見し、エネルギーセキュリティが課題となった。そこで注目されたのが、国内でも生産可能で枯渇しない再生可能エネルギーである。

1980年代は技術開発を中心に進められたが、1990年代以降、気候変動問題が国際的な課題となり、気候変動の緩和に貢献するエネルギーとして、再生可能エネルギーが位置付けられた。そして、再生可能エネルギーの普及を促すべく、技術開発や経済的手法が進められてきた。例えば、国の太陽光発電に対する設置補助制度は、1992年に開始された。この補助制度は、12年間続いたが2005年10月に受付を停止した。しかし、太陽光発電の普及が停滞し、2008年度の補正予算により補助金が再開された。

1970年代のオイルショック、1990年代の気候変動といったグローバルな課題が顕在化したことで、国をあげて再生可能エネルギーを位置付け、その技術開発と普及を進めてきた。再生可能エネルギーの多くは電力に転換され、地域や住民から切り離され、市場に流通する資源となってきた。

④東日本大震災を契機に、防災面や復興の意味が上乗せされた

東日本大震災を契機に、環境政策は、従来の低炭素や循環型社会、生物多様性以外に、「安心」を政策領域としてきた。再生可能エネルギーについても、「安心」や震災復興における意義を強調するようになった。

2012年版環境・循環型社会・生物多様性白書では、再生可能エネルギーの導入は「気候変動の緩和につながるだけでなく、自立分散型のエネルギー供給システムが構築されることによって災害やエネルギーリスクに強い地域づくりを可能とする」とした。

さらに、東日本大震災後、再生可能エネルギーの本格導入を図るため、スペインやドイツ等で先行的に導入されてきた固定価格買取制度(FIT)が開始された(2012年7月から)。

FITにより、政府が定めた価格により電気事業者に買取が求められることになった。加えて再生可能エネルギーに係る各種モデル事業や補助制度等が開始され、再生可能エネルギーは公的支援によって、“儲かる”経済事業としての意味を持ち、全国各地で再生可能エネルギー設備の導入が活発化した。

(2)再生可能エネルギーを取り巻く、近年の2つの動き

① 再生可能エネルギーの設置ブームとトラブル

太陽光発電を中心として、再生可能エネルギーの導入がにわかに活発化した。特に、非住宅用の太陽光発電設備の設置が極めて短期間に拡大している。

しかし、大規模な太陽光発電所の用地は主に地方部に求められたが、必ずしも地域が諸手をあげて歓迎したわけではない。景観や防災、生活環境、自然保護等の面で、再生可能エネルギーによるトラブルが報告されていることは否めない。

こうしたトラブルは、発電設備の設置主体が地域外の民間企業であることと関係する。山下・藤井が実施した地方自治体アンケート調査(「日本の地方自治体における再生可能エネルギーに対する取り組みの現状と課題」サステイナビリティ研究第6号)では、稼働中の再生可能エネルギーによる発電設備の設置主体では、地方自治体、地元の民間企業についで、地域外部の民間企業が多いことを示している。

資金調達力のある地域外部の民間企業は、大規模な発電設備の用地を、地価が安く、まとまった遊休地のある地方圏に求めてきた。事業利益のみを主眼とする地域外部の民間企業と、地域住民の側の意識のずれがトラブルになってきた可能性がある。

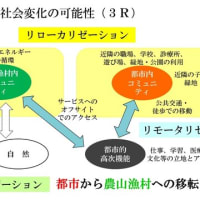

②地域主導・市民主導の動きが目覚めた

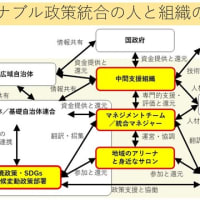

一方、2012年以降、地方自治体における再生可能エネルギーに関する条例の制定が活発化してきた。原子力や国策に依存するエネルギー構造への危機意識があったこと、FITにおいても、地域主導性に欠けたまま、外部資本による大規模な発電所が立地することへの懸念もあった。再生可能エネルギーの立地を地域主導で行うことで、環境保全への配慮を促し、かつ地域の活性化を図ろうというのである。

新城市、飯田市、小田原市等は、地域主体による再生可能エネルギーへの取組みを支援する仕組みを、条例により整備した。地域住民等が主体となる再生可能エネルギー事業を認定し、専門的かつ資金的に支援する仕組みを整備し、公民協働の事業を立ち上げてきている。

また、市民は自分達で発電所を設立・運営する形を求め、市民出資で資金調達を行う市民・地域共同発電が全国各地で設立されてきた。2017年度末に全国で市民・地域共同発電所に取り組む団体の数は約200 団体、発電所数は1,028基になったと報告されている(「市民・地域共同発電所全国調査報告書2016」参照)。