大乗寺坂(金沢市本多町2-7-11)

慶長から元禄年間に曹洞宗の古寺、大乗寺が坂下にあったのでこの名で呼ばれている。同寺はのち長坂へ移転した。

前回の投稿では歴史の小径上部からの写真を記載した。なぜかというとゲートが締まっており下に降りるのを諦めたためである。

ゲート入り口には、開放時間:午前8時~午後5時(3月から9月)

午前8時~午後4時(10月、11月)となっています。

美術館裏よりの下り口、小径はつづら折になっていて踊り場を二か所も受けてある。その分美術の小径よりは緩やかな坂道になっている。

クリックで拡大画像が別ウインドウで開きます。

この坂道を利用して美術館方面の近道として利用する人もいるようです。平日の夕方には下りてくる人をよく見かけました。藩政時代と同じようにここを通勤経路にしているのでしょうか。

この歴史の小径は、美術の小径の階段を降りたところで合流し金沢市立中村記念美術館へと降りてゆく。

坂道を下りたところで林を抜け明るくなる。

美術館前には梅林があり訪れた時にはまだ実をつけていた。

美術館前の梅林

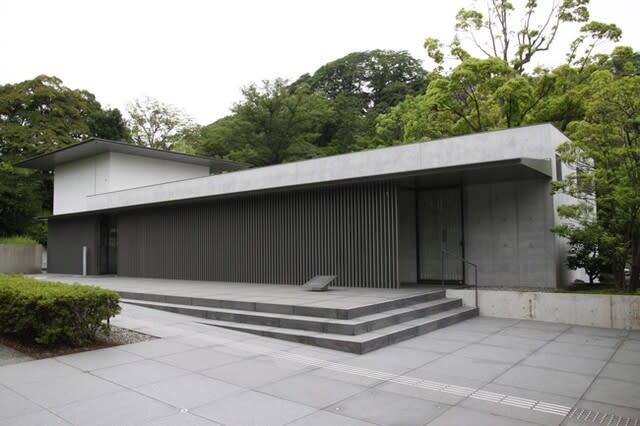

金沢市立中村記念美術館

美術の小径は山裾側に緑の小径と名を変えて続いており鈴木大拙館へとつながっている。

左:芝生の本多公園横を通る緑の小径。右:鈴木大拙館裏の紅葉の林。

紅葉の季節もおすすめ(写真は昨年撮影したもの)。

緑の小径は鈴木大拙館横にとつながっている。

左:初夏の水鏡の庭 右:晩秋に水鏡の庭

鈴木大拙館 公式サイト

禅を世界に広めた鈴木大拙、その思想に触れる場所

金沢が生んだ世界的な仏教哲学者、鈴木大拙の世界観に触れられる施設です。その書や写真、著作を通し、大拙の思想や足跡を学び思索できます。

国際的な建築家、谷口吉生氏による設計で「玄関棟」「展示棟」「思索空間棟」の3つの棟と「玄関の庭」「露地の庭」「水鏡の庭」の3つの庭によって構成されています。その独特な空間は、中を回遊することで、大拙について学び、考えるよう意図し、デザインされたものです。(ほっと石川旅ネットより)

また、ここまで来たなら時間があれば隣の松風閣庭園も訪ねてみたい。

松風閣庭園は江戸初期(1616年)に沼地と森の自然を活かした池泉回遊式庭園であり、加賀藩の本多家の屋敷から移築された旧広坂御広式御対面所が、現在の場所地に明治40年(1907)に移築された際に「松風閣」と改称。鈴木大拙館のオープンした平成23年(2011)から一般公開されるようになる。

やっと瞑想の小径から抜け出すことができた。そろそろ本題の大乗寺坂へと。

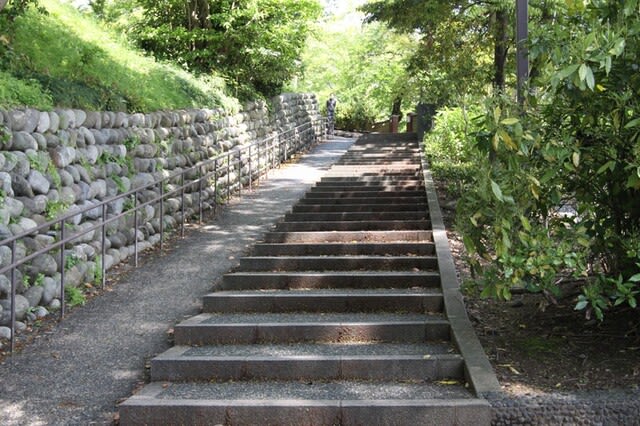

大拙館を出て数分歩くと大乗寺坂の登り口につく登り口右側に大乗寺旧跡の標柱が建つ。

大乗寺坂(金澤古蹟志より)

元禄年中まで此の坂の下に大乗寺ありし故に、坂名に呼べり。従前は此の坂路の間怠るがけ縁に町家数戸ありしかど、廃藩後追々家屋を毀(こぼ)ち、明治十九年に出羽町・鷹匠町・欠原町の邸地、陸軍営所の練兵所と相成るに付き、此の坂路を廃せり。

古蹟志に記載のように大乗寺坂は発祥の由来こそ古いが戦後にできた新しい坂道だ。この坂道は登る人を疲れさせない。斜度の変化がリズムを与えているのだろうか、途中に休憩できるベンチが設けられている。また、眺望も開けていて現在の大乗寺がある野田山方面を望むことができる。

坂道は両脇には木々が茂っているが、管理が行き届いているのか鬱蒼とした感じはなく明るく風通しもよく爽快さを感じる。

坂道を登ると左にNTT西日本出羽町ビル本多の森ホール歴史博物館へとつながる。

坂道を登ると左にNTT西日本出羽町ビル本多の森ホール歴史博物館へとつながる。

県立美術館からスタートして文化施設を巡るコース、ゆっくり散策してては一日では回り切れない界隈だ。