どんぐりさんから珍しい内容のお便りが届きました。

(私のパソコンのインターネットが繋がらなくてUPするのが遅くなってしまいました。)

以下、紹介いたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

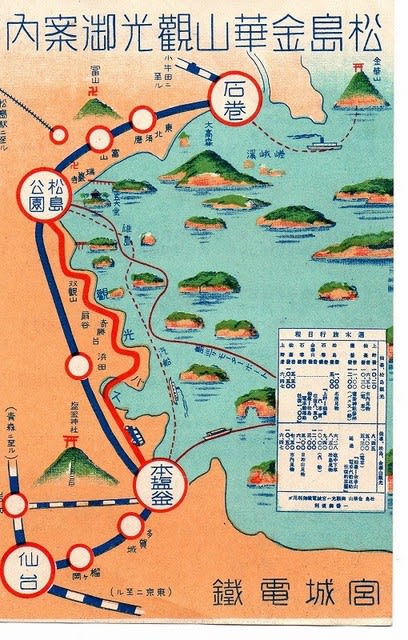

先日、知人の蔵の整理を手伝った。蔵の持ち主は旅行の好きな方で、今年白寿を迎えた。旅先で集めた鉄道案内や絵葉書などが古い時代からたくさんあったが、中に宮城電気鉄道という小さい案内の紙があった。初めて聞く鉄道の名だったが、路線図を見ると、仙石線のことだった。仙石線ははじめから国鉄(JR)ではなかったのだ。

個人の事業家によって設立された鉄道ということで、どんなドラマがあるのか非常に興味をそそられた。私が現在住んでいる町は西武池袋線という電車が走っているが、最初は武蔵野鉄道として設立されて、草創期にはいろいろなドラマがあったことがわかった。宮城電車鉄道には果たして…………。この案内の裏の運賃表を見ると昭和12年4月現行となっているので、その頃のことだ。

野蒜駅が東北須磨駅になっている。兵庫県の須磨になぞらえて、海岸線の避暑地にしたかったのだろう。松島海岸駅は松島公園となっている。瑞巌寺などのお寺をはじめ水族館もできていて、ホテルもいくつかある観光地だ。2年ほど前に野蒜のタクシーに乗った時、運転手さんが、以前西武に勤めていたことがあると言っていた。戦後の一時期、堤義明が、そのあたりを避暑地として開拓しようとしてやめたようだ。運転手さんはその頃その会社にいたということなのだろう。

さて、宮城電気鉄道はどんな素封家が立ち上げた鉄道か、気になってネットサーフィンして調べてみた。

宮城電鉄は1922(大正11)年に山本豊次によって設立されたとある。もともとは細倉鉱山に勤めていたが鉱山で多くの余剰電力ができて、それを利用するためまず仙台から松島公園という観光地へ、そして金華山まで観光の足を伸ばすように敷かれたようだ。もう1枚見つけた観光案内には「松島金華山観光御案内」とある。

設立に寄与した高田商会の倒産や、関東大震災などの苦境を乗り越え開業したが、1944〈昭和19〉年に戦時買収私鉄に指定されて、国有化された。

宮城電鉄の特徴の第一は、東北線の下を通ったので仙台駅は地下駅になったことだ。いわば日本初の地下鉄だったということ。

第二はオール鉄柱架線柱とシンプルカテナリー架線の採用、色灯化された信号機の採用など当時としては他に類例を見ないほどのハイスペックを誇ったとある。最初から電化されていた路線は全国でも珍しく早かった。そんな宮城電鉄が国鉄に買収されてからは、東京のお下がりの電車が走るローカル線になるわけだ。仙石線の駅と石巻線の駅が違ったのは、そんなところに歴史があったのだと、今わかった。仙台に仙石線で行っていたので電車だったが、東北本線で修学旅行という時に初めて汽車に乗った。トンネルで窓を閉めるとか、すすの臭いがするものだとか、貴重な体験をさせてもらった。

宮城城電鉄についてあれこれ探すといろいろ面白かったが、興味があったら調べてみることをお勧めする。鉄男さんや鉄子さんがたくさん書いている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

どんぐりさん、珍しい資料などありがとうございます。

私も、昔仙石線で仙台に通い、毎日仙台駅の地下通路を通っていましたが、そういう訳だったのですね。

資料も、もうしばらく忘れてしまっていた古の香りがするような気がしました。

せっかくなので、その他の資料も掲載いたします。

資料の向きが変えられなないものが見づらくてごめんなさい。。

いっそのこと名前を復活させたらイメージアップにつながったりして...

いろいろ想像を膨らましてしまいます。