腰痛の人は多いと思いますが、これを参考に。

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/40164から

9割の腰痛の原因は「ヘルニア」でも「脊柱管狭窄」でもなかった!

長い間の腰の痛みがついに耐え切れなくなり、整形外科に行き、レントゲンやMRIなどを撮られたあと、「椎間板ヘルニア」あるいは「脊柱管狭窄症」と診断される。その後、医者の勧めるままに、電気治療やブロック注射を受けに通院して、もらったクスリを飲んでもなかなか痛みが消えない・・・。

こんな悩みを抱えている方、両親はじめ家族が腰痛に苦しめられている人も多いのではないだろうか。

「腰痛の原因が、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄ではないのに、そう診断されている人は実に多いのです。私が実際に患者さんを治療した実感では、9割以上の腰痛の原因は別のところにあります。本当の原因を直した結果、腰痛がウソのように簡単によくなった方はたくさんいらっしゃいます」

こう話すのは、「かただ整形外科」(神奈川県小田原市)の片田重彦院長だ。 1946年生まれ、慶応大学医学部を卒業後、同医学部の整形外科助手、国立小児病院整形外科医長などを経て、93年に「かただ整形外科」を開業、現在も腰痛に悩む患者と朝から暗くなるまで向き合っている。

「他の病院ではいつまでたっても治らなかった腰痛が、片田先生に腰のあたりを5分間ほど指で治療してもらったら、あっという間にラクになった。片田先生は神の手の持ち主だ」

こんな評判が口コミで広がって、神奈川県はもちろん、首都圏から腰痛に悩む人が次々訪れ、最近予約制を導入せざるをえなくなった。

整形外科医の間でも有名な「腰痛の名医」の一人である。

「いや、神の手とか名人芸の世界ではありません。腰痛の原因となっている仙腸関節の不具合を、私の指で押して正常に戻すのですが、力と方向、時間など根拠ある科学理論に基づいて治療しているのです」

片田氏がいち早く体得、治療に取り入れているのは、「AKAー博田法(エーケーエーはかたほう)」という近年、ようやく認知されてきた治療法だ。なぜ「椎間板ヘルニア」と間違って診断されてしまうのか、片田氏の腰痛治療法はどんなものなのか。片田氏に聞いた。

画像診断で腰痛の原因を間違ったら、治るはずがない

ーー「椎間板ヘルニア」の9割以上が誤診とは本当ですか?

若い世代も含めて、私の診察室にも「椎間板ヘルニア」が治らないという、たくさんの人がやって来ますが、ほとんどが「誤診」なのです。「誤診」という言い方に語弊があるなら、「ヘルニアはあっても、そこから痛みが出ているわけではない」と言い換えましょうか。

腰の部分、背骨と背骨の間には、クッションの働きをするゴム板のような椎間板という軟らかい組織が連なっています。これがあるおかげで、硬い骨同士は互いに傷つかず、前後左右にスムーズに動きます。椎間板ヘルニアと診断される時、「押しつぶされて変形した椎間板が外へ飛び出し、背中の神経を刺激しているから腰が痛いんです」と、画像を見せられ、説明されるのが一般的です。

ところが、(レントゲンやMRIなどの)画像検査によって椎間板の異常が見つかった人のうち、本当に椎間板ヘルニアが原因の腰痛はわずか3%。残りの97%は「椎間板ヘルニアだから腰が痛い」のではありません。

ーー本当の腰痛の原因はどこにあるのでしょう?

この97%の腰痛のほとんどが、「仙腸関節」という腰痛治療のカギを握る関節が、ねじれてひっかかり、動きが悪くなった状態にあるのです。これが腰痛の原因となって痛みやしびれを引き起こします。

ある39歳の女性は、半年程前から腰痛と左足のしびれがあり、ある大学病院で椎間板ヘルニアと診断されました。痛みを止める神経ブロック注射(硬膜外)もあまり効果がなく、手術を勧められ迷っていました。

「左の腰の下(臀でん部ぶ )とふくらはぎに毎日激痛が走り、ひどくつらい。でも切らずに治したい」

来院してこう言っていた女性の「仙腸関節」をさわると、動きが悪い。典型的な「仙腸関節から痛みが出ている腰痛」でした。AKAー博田法でこの関節の動きをよくすると激痛が消え、その後再発はありません。

この女性のように、足のしびれがある腰痛は、画像検査されたうえで、椎間板ヘルニアと診断されてしまうことが多いのです。「もしかして本当は仙腸関節が原因かも」と、一度は疑ってみるべきなのです。

腰痛治療の落とし穴は「画像信仰」にあった

ーーなぜ、椎間板ヘルニアに誤診が多いのですか?

腰痛医学の歴史では、20世紀半ばに椎間板ヘルニアが発見されて以来、半世紀にわたって世界中で椎間板ヘルニアの研究がなされ、椎間板こそが腰痛の原因だと誰もが信じてきました。医学の教科書、多くの腰痛本にそう書かれています。

この定説にさらに拍車をかけたのが1990年代に普及したMRI(核磁気共鳴撮像法)です。「椎間板の変形」がみごとに撮影できたため、これが腰痛の原因だと〝画像信仰〟を加速させました。ここに腰痛治療の落とし穴があったのです。

21世紀になると、ようやく腰痛の常識が変わり始めました。目に見える画像だけに注目して腰痛治療を考えること自体が間違いだったという声が海外でも高まりつつあります。

こうした腰痛を正しく見分けて治すのがAKAー博田法です。患部に手を当てて数分で症状がわかりますし、ヘルニアではないと診断がつけば、その場で治せます。

私のクリニックでは、2人に1人が1回の治療で、1週間から3週間以内に症状が消失します。残り半数は、よくなるまでに数回かかる人と再発を繰り返す人があります。いずれにせよ、的外れな腰痛手術やレーザー治療は百害あって一利なしなのです。

ーー椎間板ヘルニアと診断されたほとんどの腰痛が仙腸関節が原因とのことですが、仙腸関節について教えてください。

おそらく、一般の方は仙腸関節というのは初めて聞いた言葉でしょう。医師ですら「エッ! 仙腸関節の異常がほとんどの腰痛の原因?」と驚くのです。では、なぜ仙腸関節が腰痛の発生源になるのか、「仙腸関節の仕組み」を示したイラストで説明しましょう。

人間の首から腰まで、普通は24個の背骨が縦に連なっています。背骨の一番下の、逆三角形のような形をした骨が仙骨です。立った姿勢では、仙骨は腸骨にしっかりと挟まれ、背骨の重さを支えています。

そして、骨盤の中で仙骨と腸骨をつなぐのが左右一対の仙腸関節です。それぞれ長さは4cm程度。それが股関節などの関節や、腰の部分を支えている背骨(腰椎)と連動して、前後左右に最大3mmほど動きます。

腰痛になると、まっすぐ立つことがつらいし、なんとか立って歩けたとしても膝が伸ばせないので歩き方も前かがみになり、無意識に腰をかばう姿勢を取ってしまいます。

なぜ、そうなるのでしょうか。従来の考え方では、背骨や椎間板に「病的な変化」が起こり、腰痛の原因になると言われてきました。しかし、本当は仙腸関節に何かの拍子で〝ひっかかり〟やズレが生じて、動きの悪い状態になるので、それが痛み、しびれを引き起こすのです。これを仙腸関節の機能障害と言います。

このひっかかりを修復しない限り、関節の働きがもとに戻りませんし、そのまま放置しておくと、骨盤の後ろ側、背骨の一番下辺りに強い痛みが出現し、腰が痛いと感じます。また、太ももの裏側から足先までのしびれ、痛みます。一般に椎間板ヘルニアなどに特徴的な症状とされてきた痛み、しびれの大部分が、仙腸関節の機能障害によるものなのです。

ーーなぜ今まで「腰痛の原因が仙腸関節だ」ということが解明されなかったのでしょうか?

手を握る、肩を挙げる、膝を曲げるなど、脳からの指令を受けると、関節は思い通りに動きます。その中で仙腸関節は「動かない関節」と信じられてきました。「動かない関節」には機能障害が起こらない、だから腰痛の原因になるはずがない――医学界の定説とされた、この考え方が大きな間違いでした。仙腸関節は「動く関節」だったのです。ただし、仙腸関節を直接動かす筋肉はありません。

仙腸関節がどこにあるかを知るため、実際にあなたの手でふれてみましょう。まっすぐ立ち、骨盤を両側から手で挟むようにします。親指が前、ほかの指は後ろです。親指は、骨盤腹側の出っ張った骨(腸骨)に当たる位置、人差し指から小指は骨盤後ろ側の骨の出っ張りの位置に置きます。その奥に仙腸関節があります。

椅子に座った状態で、自分の人差し指(骨盤後ろ側)で仙腸関節を触知し、左右の太ももを交互に前方へ突き出すように骨盤を動かすと、仙腸関節が動いているのを感じられるはずです。階段を上る動作でもわかります。

これに誰も気づかなかったのは、MRIや解剖ではわからないから。仙腸関節は意識して手でふれてみて初めてその動きがわかる関節だからです。

この仙腸関節のひっかかりを元通りに戻してあげれば、腰痛は自然に治るというわけです。今までの常識を覆す治療法なので、なかなか理解してもらえません。ですが、「椎間板ヘルニア」などと診断されて治らずに、私のクリニックを訪れる患者さんのほとんどが、仙腸関節に治療を施すと腰痛がよくなるのです。

椎間板ヘルニアなどと診断されて、腰痛に悩んでいる方には是非AKAー博田法を試してもらいたいのです。

「医者冥利に尽きる毎日です」

片田重彦医師は、クリニックでの治療と並行して、AKA医学会理事長として、AKAー博田法を全国の整形外科医に指導し、医師向けの専門書も表わすなど、普及に努めてきた。さらに、この7月には『たった5分間で9割の腰痛が良くなる本ーAKAー博田法で、腰痛が消えた!』という、一般向けの初めての著書も出版した。それもこれも、腰痛の原因を間違って診断された結果、苦しんでいる人を一人でも減らしたいからだ。

「よその病院で手術を勧められ、私のクリニックに来て切らずに腰痛を治せた人も数多くいます。自分の手で腰痛を治し、患者さんに喜ばれる。医者冥利に尽きる毎日です」

片田重彦医師の実際の治療の動画も公開しているので、是非ご覧いただきたい。(http://youtu.be/LXEm6qI3wdc)

取材協力/吉原清児(医療ジャーナリスト)

片田重彦(かただ・しげひこ) かただ整形外科院長、日本AKA医学会理事長・指導医専門医、福島県立医科大学医学部整形外科客員講師。1946年東京都生まれ。慶應義塾大学医学部卒業後、同医学部の整形外科助手を務める。76年に名古屋保健衛生大学(現・藤田保健衛生大学)講師に着任し、81年スイス・チューリッヒ大学に1年間留学。86年国立小児病院(現・国立成育医療研究センター)整形外科医長。AKA-博田法をいち早く腰痛の治療に取り入れ、93年に神奈川県小田原市にかただ整形外科を開業。治癒率の高さが評判を呼び、1年に3000人以上の新たな腰痛患者が訪れる。主な共著に『図説エンダー法』

『整形外科手術後療法ハンドブック 改訂第4版』『整形外科プライマリケアハンドブック 改訂第2版』、編著に

『仙腸関節機能障害――AKA―博田法による診断と治療』(いずれも南江堂)がある。近著に初の一般向け腰痛本

『たった5分間で9割の腰痛がよくなる本~AKAー博田法で腰痛が消えた!』(講談社)がある

たった5分間で9割の腰痛がよくなる本?AKA-博田法で、腰痛が消えた!

今回の実験で飲んだ梅しょう番茶

今回の実験で飲んだ梅しょう番茶

参考:酵素ダイエットの仕方

参考:酵素ダイエットの仕方

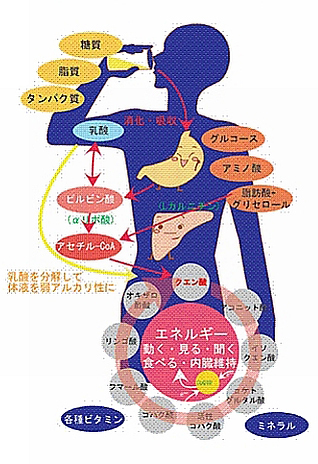

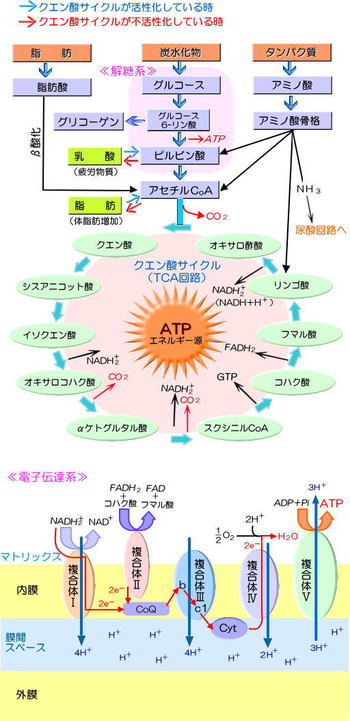

エネルギー(ATP)ができるまで

エネルギー(ATP)ができるまで

参考:【体温が保たれる仕組み】より

参考:【体温が保たれる仕組み】より 参考:http://www.nutweb.sakura.ne.jp/iframe/03_ippan/10eiyoukouza/sinwa.html

参考:http://www.nutweb.sakura.ne.jp/iframe/03_ippan/10eiyoukouza/sinwa.html

梅のオススメレシピ

梅のオススメレシピ