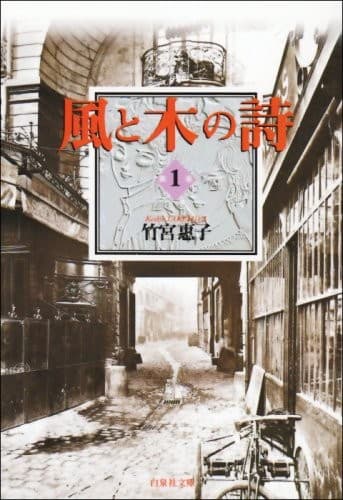

「風と木の詩」、到着して、大体のところ読み終わりました!!

で、ですね……まだわたし、萩尾望都先生の「11月のギムナジウム」や「トーマの心臓」、「ポーの一族」も読めてないものの(これから順番に注文する予定でいます!)、「一度きりの大泉の話」の中で萩尾先生が分析されているとおり、ただ単に「(ヨーロッパの)男子寄宿舎が舞台」という部分で被っているという、それだけのことだったんだろうなあとあらためて思いました。

それで、肝心の内容のほうなのですが、前回【26】の前文でも書いたように……「これはたぶん、生粋のBL好きさんには評価の高い作品だろうな」って思いました。ただわたし、やっぱり自分がそちらの「真にワカル」タイプの読者でないため――「えっと、これが竹宮先生と増山法恵さんが目指していた少女漫画革命っていうことなのかな? 」みたいな感じで、理解が追いつきませんでした(すみません^^;)

」みたいな感じで、理解が追いつきませんでした(すみません^^;)

そのですね、実をいうと……「扉はひらく いくたびも」のほうに、「風と木の詩」の最後がどうなるか、結末のほうが書いてあって、そのことが読む前からわかってたんですよね。だから、途中まで読んでるうちにだんだん気が重くなってきたというのもあり……その~、長くずっとファンだという方にとっては、わたしのこうした感想は失礼なものかもしれません。でもやっぱり……あの結末に納得してないってわけではなく、フランスが舞台ということもあり(=フランス映画のような、ある種の不条理さがあってもいいという意味で)、あのラストはアリかナシかでいえば、わたし的には「アリ 」ではあるのです。

」ではあるのです。

ただ……「少年の名はジルベール」を読んだら、またわたしのこうした意見も、そこに書いてあることによって変わる可能性もあるとはいえ(というのも、こちらのほうに「風と木の詩」の制作経緯について、「扉はひらく いくたびも」より詳しく書いてあるらしいので)、竹宮先生と増山法恵さんの唱える<少女漫画革命>のために、作品中でジルベールという美少年がひたすら性的に搾取され続けた――といったようにしか、わたしには読めませんでした。

もし、「扉はひらく いくたびも」を読んでなくて、「風と木の詩」を読んでいたとしたら、「きっと作者さんも涙を流しながらこのラストを描いたに違いない 」と思い、自分の心を慰めることも出来たかもしれません。でも、少年同士(男性同士)の愛を描けば「絶対に当たる」、「ヒットする」と竹宮先生と増山法恵さんは確信されており、そうした意気込みでもって創作されておられたわけですよね。

」と思い、自分の心を慰めることも出来たかもしれません。でも、少年同士(男性同士)の愛を描けば「絶対に当たる」、「ヒットする」と竹宮先生と増山法恵さんは確信されており、そうした意気込みでもって創作されておられたわけですよね。

それで、「風と木の詩」を読んでむしろわたしがびっくりしたのが……萩尾望都先生の「残酷な神が支配する」との共通点がいくつもあることだったかもしれません。わたし、その昔萩尾先生のこの本を職場の方から途中まで貸していただいたことがあり、割と最近全巻購入して最後まで読みました。というのも、前に【17】のところで書いた、カツオと中島くんのやおい本を見せてくれた方が「残酷な神が支配する」を貸してくださった方で、その関連で思いだしたというそのせいです(^^;)

萩尾先生が竹宮先生の「風と木の詩」を(盗作疑惑をかけられたショックから)読んでないのは本当のことだと思います。ただわたし、そのことは間違いなく本当と思っているのですが、それでも、「なんという洗練された創作復讐法だろうか」と感じる部分があったというか(あ、ちなみに悪い意味ではなくいい意味です。あくまで^^;)

「残酷な神が支配する」のほうでも、主人公のジェルミくんが性的に搾取され続ける場面というのが、数多く描かれていると思うのですが、「残酷な~」の場合は、きちんと救いが用意されており、萩尾先生はその「救い」に向かって物語を進めていかれたに違いない……という意味で、一読者として120%信頼できるわけです。

その、「風と木の詩」が描かれたのが、1976年~1984年であり、「残酷な神が支配する」の連載期間が1992年~2001年であることを思うと、比較しようとすること自体、ある意味間違ってるのかもしれません。それでも……とにかくひたすら作者(達)によって性的に搾取され続けたジルベールと、誠実な愛をもって最後のほうに「救い」を用意してもらえていたジェルミくんのことを思うと――いえ、竹宮先生にも増山法恵さんにもジルベールに対して並々ならぬ愛があったのは間違いないと思います。でも、たぶんわたしはそうしたBLの世界が「本当にワカル」タイプの読者でないから、「どうしてこんなにひどい描写をずっとえんえん描けるんだろう 」と、そのあたりのことがやっぱり全然わかりませんでした。。。

」と、そのあたりのことがやっぱり全然わかりませんでした。。。

また、萩尾先生のほうで竹宮先生の作品を読んでいないにしても、竹宮先生と増山法恵さんのほうで「残酷な神が支配する」を読んでいた場合、相当複雑な気持ちになられるのではないだろうか……そんなふうにも思いました。大泉時代、まるで『注文の多い料理店』のようだった増山法恵さん。萩尾先生にも「それは少年愛じゃないわ」とか、「モーサマって、なにを言っても無駄ね。私の言うことを聞かないのね」といったように、萩尾先生の優しさを踏みにじった増山さん(すみません。50年も昔のことなのかもしれませんが、わたしにはそうとしか思えませんでした^^;)

それで――「残酷な神が支配する」は、わたしの一読者としての読みとしては、「神なき世界に救いはありうるか?」という、とても深遠なことがテーマになっていると思います。正直、話がかなり後半近くになってからも、「ジェルミくんは本当に救われうるのだろうか?」と、読者としては不安でした。何分わたしはこれが萩尾先生の漫画を読む初めての体験だったので、他の読者さんとは違って「萩尾望都がそんなラストを用意するはずなかろう」といった信頼感がありませんでした。ですから、文庫版の10巻を最後まで読んだ時には、読者としてカタルシスを味わうことが出来、作品の文学性の高さにほうっと溜息が洩れたほどです(あの終わり方は、読む方によって色々解釈があると思いますが、そのうち機会があったら「わたしはこう思った」という感想についても書いてみたいと思います)。

で、ですね。「風と木の詩」と「残酷な神が支配する」には、ともに男子寄宿舎が出てくるという共通点があり、と同時に、設定として欠かすことが出来ない<キリスト教>という要素が結構でてくると思います。特に「風と木の詩」のほうは、時代が19世紀末ということもあり、さらにフランスはカトリックなので、そのあたりの宗教的締めつけというのは、相当厳しいと想像されます。ですから、ジルベールがミサに参加したりするだけで、「あの汚らわしい奴が……」といったようになるのかもしれませんが、それと同時に、ジルベールというのは「誰よりも赦されていいはずの存在」でもあるわけです。そして、それは「残酷な~」のジェルミもそうだと思うんですよね。自分の義理の父と実の母を死に追いやった罪により、自分で自分に罰を与えるというループから脱け出せないジェルミですが、物語後半の、ジェルミの心の快復の過程というのは、本当に見事だと思いました。

また、「残酷な神が支配する」の中では、直接的というよりも、間接的にキリスト教の神が徹底的に攻撃されていると思います(笑)。そして、ジェルミの罪というのは、すでに人間たちの開く裁判所で裁ける種類のものでなく、こうなると神なき世界において、ジェルミは誰に赦しを求めることも出来ません。一方、「風と木の詩」のジルベールは、「残酷な運命の神」のような存在に翻弄され続ける人生であり(彼にとっての残酷な神は、おそらくオーギュスト・ボウとは思うのですが)、ある時代、風にあまたとそよがれた木の葉のように、彼は儚く散っていったように感じました(あ、「風と木の詩」というタイトルは、そんな陳腐なところから来てないのはわかってます^^;)

なんにしても、このふたつの作品の比較論なんてやろうと思ったらこんなところでは収まりませんので(汗)、個人的な意見を簡単にまとめると、「残酷な神が支配する」は、少年愛が好きだったという増山法恵さんでさえ、「そうよ!わたしが言っていたのはこういうことよ」と納得するであろう内容を備えており、増山法恵さんがブレーンとなり、竹宮先生が描かれた「風と木の詩」を遥かに凌駕するストーリーの密度の高さがあるということです。

もちろん、「風と木の詩」のストーリーの密度が低いというわけではなく、あくまで個人的な意見で言わせてもらうと……「風と木の詩」はわたしにとって、一度読んで内容がわかると、そんなに読み返したいと思えない作品でした。これは、真のBL好きの方ならワカルことがわたしにはわからないのと、「ジルベールがひたすら可哀想でいたたまれない 」ということのためです(あと、ジルベールは好きだけど、セルジュには性格的に共感できなかったせいもあると思います^^;)。一方、「残酷な神が支配する」は、ジェルミに対するグレッグの性暴力シーンについてはそんなに読み返したくないものの……でもわたし、購入して一通り読んでから、そのあと毎日少しずつ時間をかけて読み返し、二度も再読しました。つまり、わたしが感じる「密度が濃い」というのは、そうした意味だったりします。

」ということのためです(あと、ジルベールは好きだけど、セルジュには性格的に共感できなかったせいもあると思います^^;)。一方、「残酷な神が支配する」は、ジェルミに対するグレッグの性暴力シーンについてはそんなに読み返したくないものの……でもわたし、購入して一通り読んでから、そのあと毎日少しずつ時間をかけて読み返し、二度も再読しました。つまり、わたしが感じる「密度が濃い」というのは、そうした意味だったりします。

そして、最後にちょっと怖い、個人的な感想を。「風と木の詩」は、漫画のアシスタントさんといったことを除けば、物語について考えたのは竹宮先生と増山法恵さんだったろうと思います。つまり、ストーリーについてはおそらく二人で考え、連載中の読者の反応なども踏まえてその後を展開していったのではないでしょうか。ところが、ですね。萩尾先生はその後、何年もしてから――このおふたりが創造された作品を色々な意味で蹴散らす内容を備えた「残酷な神が支配する」を発表されたわけです。もちろん、萩尾先生は「風と木の詩」を読んではおられないでしょう。けれど結果としてそうなったことに対し、運命の神の手のようなものを感じるのは……果たしてわたしだけなのでしょうか。。。

それではまた~!!

ピアノと薔薇の日々。-【27】-

『汚れたピアニスト、レオン・ウォンの真実』が発売されるまで、レオン自身、じりじりするような、地獄にも等しい時間を過ごした。ネットの動向など調べたくなくてもエゴサーチせずにはいられなかったし、ヨウランの顔など二度と見たくないと思っていたにせよ、テレビで自分のことがどう報道されているか、チェックせずにはいられなかった。

こうして、日本での本の発売日の翌週水曜、君貴がやって来た時には――リビングのテレビは壊されていたし、ピアノのある部屋の壁にはいくつも穴が開いていたというわけである。

ゆえに、君貴の姿を見るなりまず真っ先に安心したのは身重の身のマキだった。彼女はクビを覚悟で仕事を休み、ずっと家にいたとはいえ……かといってマキが相手では、レオンもキツい口調や激しい言葉で罵るわけにもいかず、彼はフラストレーションが溜まる一方だったのである。

「おまえ、仕事は?」

「う、うん……こんな時に呑気に花屋でなんか働いてられないもの。何より、レオンについてないとどっか行っていなくなっちゃうんじゃないかと思って、そんなことが心配で……」

家の中の不穏な空気に気づいてないのかどうか、貴史は実の父の姿を見るなり、近寄ってきてその足にひし!と抱きついた。それから屈託のない笑顔で「とうたん」と言って、彼のことを見上げてくる。

「おお。また一段と太っ……じゃない。大きくなったな。積木遊びでも一緒にしてやりたいが、ちょっととうたんはパパに用があるもんでな」

「ぱぱ、病気なんだって。だから、あんまし遊んでもらえないの……」

しょんぼりした顔の息子の様子を見ると、流石の君貴も胸が痛んだ。やはり、家庭に暗い空気が立ちこめる時、子供の精神に与える影響は大きいということが、このことからだけでもよくわかる。

君貴は貴史のことを抱き上げると、とりあえず会えたことを喜ぶ振りをし(いや、最近は実際嬉しくもあるのだが)、彼が嬉しそうな声を立てると、「またあとでな」と言ってマキに預けた。

「レオン、入るぞ」

とりあえず、リビングでテレビが死んでいるのを見た君貴は、詳しく聞かなくともある程度の事情は察していた。また、ピアノのある部屋の壁にいくつも穴が開いていようとも――君貴としては(当然だ)と思いこそすれ、驚くべきことではまるでない。

「ああ。マキがすっかり憔悴したような顔をしてたろ?本当は僕のほうが妊娠中の彼女を気遣ってあげなきゃいけないんだけど……この体たらくだよ」

レオンは朝起きてから着替えてないのだろう。白のサテンのパジャマの上下を着たままという状態だった。

「べつに、さして憔悴してるってほどにも見えなかったがな。ああ見えてマキは結構強い。もしかしたらおまえは自分が寄りかかったらマキが折れるんじゃないかと心配してるかもしれないが……たぶん、そうでもないぞ。マキは小枝というよりは、いい意味で大木みたいな女だしな」

「そんな言い方したら、デブったみたいに言われたと思って、いくらマキでも怒るよ……まあ実際さ、毎日「わたしは何があってもレオンの味方だから」みたいに言って、キスしてもくれる。だけど、もう僕の人生は終わったよ。もうよそも普通になんか歩けないくらいだ」

君貴は、まるでレオンの落ち込みよりも壁の具合のほうがよほど心配だとでもいうように、カウチの上部に開いた穴の様子を仔細に眺めた。「これはまあ、業者にでも来てもらうか」と、独り言のようにつぶやく。

「むしろ、そのまんまにしておいてよ。直しに来てもらったからったって、どうせまた元の状態になるんだからさ」

レオンは君貴がやって来る前まで、ピアノを弾いていたようだった。ピアノの前にあるビロード張りの椅子に座ったまま、君貴のほうを見返してくる。

「何か弾いてたのか?」

「まあね。ただの精神安定剤みたいなもんだよ。ほら、ショパンの曲なんか、躁うつ病患者に効きそうなところがあるだろう。思えばね、僕がピアノに嵌まったきっかけもそれだったんだ。指が鍵盤を叩くと、中のハンマーが弦を打つ……その感覚が快かった。一打ごと、一音ごとに、僕の中の嫌な記憶、忘れたい記憶を粉々に砕いていくかのようだった。ヨウランに付いてたピアノの教師が証言してるみたいに、僕がピアノをはじめたばかりの九歳の頃、才能の片鱗のようなものは僕にはまったくなかったよ。ただ、ピアノを弾いてる時だけ忘れられるんだ……ドラッグをやってるヤク中の奴が、クスリの効いてる間だけ嫌なことを忘れられるみたいにね。だから、反復練習というやつがまるで苦じゃなかった。やがて僕は、五歳の頃からピアノをはじめたというヨウランのことを追い抜いて、彼女よりも難しい曲を課題としてこなすようになっていった。大体十二歳とか十三歳とか、そのくらいの頃だよ。最初は僕にピアノを習わすことを反対していたイーランさんも、その段になると僕に対する見方を変えたようだった。その頃には中国語も日常会話程度ならしゃべれるようになっていたし……僕さ、君貴にスタン先生のことは話したことあるよね?」

「もちろん覚えてるよ。おまえの命の恩人みたいな先生だものな」

ジョシュア・スタンフィールド……当時、北京市在住で、ウォン家の家庭教師をしていた人物である。ロンドンにあるパブリックスクールを六十歳で退職し、その後中国を旅していたところ、ウォン家で家庭教師を募集していると知ったらしい。レオンが彼から教えを受けたのは、大体八歳から十四歳くらいまでの、約六年間ということだった。

「そうなんだ。スタン先生はこと、勉強に関しては厳しいというか、とにかくうるさい人でね。ハオランとヨウランにはそれほどでもないんだけど、僕だけひとり残して個人レッスンとか……最初の頃は殺してやろうかというくらい、課題をいっぱい出された。で、ある時ぶっちぎれて、『僕は可哀想な孤児なんですよ。あなたにはそんな子供を哀れもうという気持ちはないんですか』と言ってやった。そしたらあの人、なんて言ったと思う?」

「はははっ。『ぼくちゃんはカワイソウなこじなんでちゅ。だから同情してくだちゃーい』って言ったんだろ?」

レオンが前に話してくれたことを覚えていたため、君貴はそう物真似して言った。

「そうだよ!その後も先生の勉学に対する厳しさは増すばかりだった……けどまあ、僕にはそれがちょうど良かったんだ。『クソッ!なんだこのクソジジイ』と思って、何クソ精神で毎日頑張れたからね。で、ある時それがなんでなのかがわかった。僕が叩けば叩くほど伸びるタイプの生徒だってわかってたからなんだ。ある時、こう言われたよ。『ハオランとヨウランに関しては、あれ以上どうにもならん。だが、おまえはこの家を出たら勝ち組になれ』って。スタン先生はクラシック音楽に詳しい人ではあったけど、ピアノは専門外だった。だから、実は先生は僕がのちにショパン・コンクールじゃなくても、なんらかの国際的なコンクールで名をなすだろうなんて思ってたわけじゃないんだよ。むしろ、僕が孤児であればこそ……いつ何時ウォン家を追い出されても、ひとりで生きていけるくらいの勉学的な基礎を叩き込もうとしてくれたんだ」

「昨今あまり見かけなくなったタイプの、いい先生だよな」

君貴は、カウチに座ると、そこに例の本があるのに気づいた。帯のところにあったウォン・ヨウランの顔写真の部分はビリビリに破かれている。

「そうなんだ。何よりね、僕がスタン先生のことを好きだったのは……僕のことをそういう目で見てこなかったということさ。スタン先生は独身で、ゲイってわけでもなかった。もっとも、僕には『一度も結婚してなくて、ずっと男子校の教師だったってことはゲイなんですか?』なんて聞く勇気はなかったけどね。でも、もしそういう傾向が先生にあったとしたら、絶対気づいたんじゃないかと思うし。たぶん、先生の場合は男子校の教師で出会いがなかったっていうそれだけだったんじゃないかという気がする。とにかく、変わった先生でね。世界中の国をいくつも旅してて、博識で、色んなことを知ってた。だけど、ある日突然ミスター・ウォンにクビを言い渡されたみたいなんだ。べつに、先生自身に何か落ち度があったとかじゃなく、ハオランもヨウランも大分英語が出来るようになったようだから、そろそろ……みたいな感じでね。僕にとって、あんなに悲しいことはウォン家に引き取られて以来ないことだった。本当に、胸が潰れそうになるくらい、とても悲しかった」

このあたりのことについては、君貴も随分昔に、レオンから聞いていることだった。もしかして、ウォン・ヨウランの本を読んで、昔の記憶がもう一度呼び起こされたのだろうか。

「でもさ、ウォン氏がスタン先生のことをクビにしたのは、まったく別の理由があってのことだったんだよ。大体その頃からミスター・ウォンの僕に対する性的虐待ってやつがはじまって……彼にはわかってたんだろう。スタン先生は僕が一度でもそんな目に遭ったとわかったら、決して黙ってるような人じゃなかったからね。だけど、僕は心の中ですでに何かを諦めてた。まだ十四かそこらだったけど、僕の人生そんなもんだって……あと、ウォン家に引き取られて以来、物質的には何不自由なく、あり余るくらい豊かだったしね。こんなうまい話はないみたいに、心のどこかで思うところもあった」

「だからといって、ルイ・ウォンがおまえに性的なことを色々していいって理由にはならないだろ。それは立派な犯罪だ」

レオンはどこか儚げな微笑みを浮かべると、君貴の隣に来て座った。そして、例のおぞましい本を手に取る。

「ミスター・ウォンが死んだ時、僕は涙ひとつ零さなかった。だけど、スタン先生がその後、コロンビアで客死したって聞いた時……物凄く泣いたよ。ある意味、自分の親が死んだんじゃないかってくらい、本当に悲しかった」

「なんだっけ。確か、コロンビアに幻の鳥を見にいくっていったきり、戻らないと思ったら……現地のテロ組織に誘拐されて、釈放されたものの、その後病気になったんだったよな?」

「そうなんだ。本当に変わった人だったからね……死んだ場所がたまたまコロンビアだったってだけで、アマゾンの奥地になんとかいうカエルを取りにいったりとか、あとはネパールの奥地とか、普通の観光客が物見遊山で行くような場所にはいかない人だったんだ。結局、コロンビアで死ななくても、アフリカのどこかでマラリアにかかって死ぬとかさ、とにかくそういったタイプの人だった。僕は自分の人生に影響を与えた人は誰かとか、インタビューで聞かれたりすると、必ずスタン先生の名前を挙げることにしてる。ひとりでも多くの人に先生の名前を覚えていて欲しくてね。何百人もの青少年が、世の中でまともに生きていけるよう教え続けた偉大な生涯だったわけだから……」

それから、ふたりの間には暫く、沈黙が落ちた。実をいうと、君貴はこの本をレオンはまだきちんと読んでないに違いないと思っていた。少なくとも、自分が彼の立場なら絶対そうだと思った。とてもではないが、ほんの数ページであれ、冷静には読んでなどいられないだろうと……。

「あのテレビ、やっぱりおまえがぶっ壊したのか?」

「そうだよ。他に一体誰がいる?マキはなんでも物を大切にするほうだし、貴史は物をぶん投げることはあるけど、だからといってテレビを壊すような悪い子ではないよ。ヨウランがいかにも得意気に、まるで自分は『レオン・ウォンの専門家』だといったようなしたり顔でぺらぺらしゃべるのを見てたら、ムカっ腹が立ったのさ。『おまえに一体何がわかるっ!』とそう思ってね」

「そうか……それで、どうする?もしマキが妊娠さえしてなければ、マリブでもどこでも、プライヴェートが守られる場所に移動するところだがな」

レオンはここで、深い溜息を着いた。それから、例の本を何か汚いもののように床に落とすと、君貴のほうに体を寄りかからせる。

「そういえば今年は、まだモナコのF1を見にいくって話をしてなかったよね。マキが僕たちの前に現れる前までは……毎年五月の中頃はさ、ふたりとも時間を作って向こうにいったもんだったのにね」

「そうだったな。だが、ガキってやつが出来ると、もう前と同じようにはいかないさ。まあ、もう少し貴史が大きくなれば……いや、今も連れていっていけないことはないか」

レオンはこの時、甘えるように君貴に抱きついていた。レオンにとってかつて以前は、彼とふたりきりでいられるのが一番の幸福だという時期があった。君貴と愛しあうことで、暗い過去の記憶の影たちはなりを潜めてどこかへ行った……もちろん、そんな彼との関係も完璧だったというわけではない。けれど、お互いにお互いを必要としあい、長く離れていられないという絆が間違いなくそこにはあった。そして、それだけでも十分だとレオンは思っていたのだ。

けれど今は、彼とマキと自分の三人を含めた関係が、それぞれにとって必要不可欠だった。だが、今度こそ自分は幸せになれると思い、実際そのような時期が長く続いたというのに――またしても不幸の魔の手が追いついてきたのだ。レオンはそのことが、何故か無性に悲しかった。

「本のほうは、まだちゃんとは読んでないよ。だけど、まずプロローグとして書いてあったのが僕の母さんのことだったからね。そのことは僕もまったく知らないことだったから、随分興味深く読んだよ。もちろん顔のほうは青ざめていたろうけどね……例の施設のことが出てくる段になると、僕は英語で色々叫びながら、気づいたら壁に穴をこさえてたってわけ」

「そうか。あの女、本当に許せないな。だが、こんな本を出して自分で自分の首を絞めてるのはあのヨウランって子のほうだろう。レオン、もうよそも普通に歩けないとさっき言っていたが……むしろ、それはあの女のほうなんじゃないか?早々に中国に引き上げて、以後は大人しくしてるってのが一番利巧な方法だろうな。今暫くの間はともかく、おそらく時の経過とともに、ニューヨークあたりじゃレストランの入店を断られたり、あるいは突然刺されるってことだってあるかもしれん。地味な格好をしてチャイナ・タウンにでも引っ込んでるっていうんなら別としてな」

「僕のお母さんは、娼婦だったんだってね」

君貴の言った言葉を無視するように、レオンはその話を続けた。

「といっても、僕と同じで、そんなのお母さんが悪かったわけじゃない……性的に成熟した頃合を見計らって、自分の実の母親にそういう客を取らされたのさ。それも一回五百ポンドなんていう安い金でね。ようするに、僕の祖母にあたる人はいわゆる毒親というやつだったわけだ。娘に体を売らせた金で借金を返したり、生活費の足しにしたり……そんなこんなでお母さんが十六の頃に妊娠したのが僕だったんだよ。そりゃ自殺もするよな。僕を出産してすぐ、また客を取らされそうになったなんていうんじゃ、尚さらだ」

レオンは泣いていた。物心がついた頃、自分の母親について聞くと、周囲の人々はみな困惑した顔をしていた。死んだ、ということについては理解していたが、自殺したにしても「何故」ということについて、説明してくれる人は誰もいなかった。

「つらいよ、君貴……あの施設にいた頃、僕たちを虐待していた連中はみんな知ってたんだろう。でも僕は信じなかった。僕の父親は人殺しで、母親は娼婦だの言われても……そんなはずはないって信じてたんだ。僕を精神的に支配するためにそんなことを言うんだって……僕、ヨウランの奴をほんとに殺してやりたい。でもそんなことしたらきっと、あいつらが言ってたことをそのまま証明するっていう、それだけだ……」

君貴は、泣きじゃくるレオンのことを抱きとめ、それから彼の唇にキスした。それから首筋にも……。

「ダメだよ、君貴。廊下を挟んだ向こうには、マキと貴史がいるんだから……」

「そうだな。どうする?どこか別の場所へ行くか?」

「うん……」

レオンが着替えてリビングのほうまでやって来ると、君貴は微かに笑った。自分とつきあっていた頃には、彼はブランド物の服しか身に着けていたことはない。だが、マキがファストファッションの服しか着ないため――レオンもまたユニクロやGU、H&MやGAP、ファッションセンターしまむらなど……彼女の買い物につきあいがてら、そうした服を主に着るようになってしまったようである。

「安物のパーカーにジーンズか。だがまあ、レオンが着るとなんでも様になるのが不思議だな。その白のパーカーはマーク&ジェイコブズのだと聞いたら、たぶん俺はそのまま信じるぞ」

「べつに、もともと僕は着るものになんか拘りはなかったんだ。ただ、プロのピアニストとして、ファンを裏切らないためにもちゃんとした物を着たほうがいいと思ってただけだよ」

君貴は貴史とプラレールで遊んでいたところで、列車の前にインディアン人形を置いては、「死んでまう~、オラたつ死んでまう~!!」と言って、ギリギリのところで救助するということを繰り返していた。それを見るたびに何故か、貴史もまた瞳を輝かせて喜ぶのだったが――レオンがやって来るなり、君貴はインディアン人形をそこらへんに吹っ飛ばしておいたものである。彼らはもしかしたら、爆死したのかもしれない。

「じゃあマキ、ちょっと出かけてくるよ。ただ、例の件で少し話しあうだけだから……心配しなくて大丈夫だからね」

「いいのよ。ふたりでゆっくりしてきて」

レオンはマキの頬に二回、フランス式にチュッチュッとキスした。ところが、パパととうたんがふたりでどこかへ行ってしまうと思ったのだろう。貴史は追いかけてくると、「たかくんも連れてって!」とふたりの父親に頼んでいた。

彼にとっての「とうたん」は、いつも何かしら面白い遊びをしてくれるのだが、いつも短い間しか遊んでもらえず、とうたんはすぐ帰ってしまうか、どこかへ行ってしまうのだった。

君貴とレオンは困ったような顔で互いに眼差しを交わしていたわけだが――「パパたちは大切なお話があるのよ」と、マキがしゃがみこんでなだめにかかった。

「どうして?どうして?たかくん、パパたちの邪魔しないよ。静かにしてるもん!それならいいでしょ?」

君貴はガキのぐずりになどつきあってられんとばかり、その場をあとにしようとした。そして、レオンもそれに続こうとして――貴史がぎゃん泣きしはじめると、やはり振り返らずにはいられなかった。

「ごめんよ、貴史。パパたちは大切なお話があるんだ。帰ってきたら、いくらでも遊んであげるから……」

「やだよ、やだよ!そんなの嘘だもん!!とうたんはどっか行ったらもう帰ってこないもん!!」

レオンは(困ったな)と思ったが、君貴のほうでは息子にここまで言われても、石のように心が動かないらしい。マキはただ『行って』というように目で合図し、ぐずる息子のことを抱きあげていた。

「ほら、ママと遊べばいいでしょ?」

「やだようっ!タカくんはとうたんがいいっ。とうたんがいいの~っ!!」

レオンにしても胸の痛む別れであったが、今は彼にも心に余裕がなかった。それで、すでにエレベーター前に立っている君貴に追いつくと、隣の彼を呆れたように見上げる。

「おまえ、本当に冷血だね。ママのマキよりパパの僕より、貴史は実の父親のおまえをご指名だっていうのに……」

「世の中にはままならんこともあるってことを、今から教えておいたほうがいいと思うがな」

「それにしたってさ……僕なんか、今も後ろ髪を引かれる思いがするくらいだよ。僕はさ、たぶんきっと貴史がしゃべれるくらいになってきたら、いくらおまえでも息子に対して愛着ってものが湧いてくるんじゃないかと思ってた。一方的にこっちが世話をしなきゃならない赤ちゃんの時期はともかく、物心が着く頃にはきっとって。まあ、僕はいいよ。だけど、マキのことをがっかりさせるのはやめてくれないか」

「レオン、おまえ一体何言ってんだ?」

エレベーターが到着すると、君貴はイライラしたように何度も繰り返しボタンを押していた。いわゆるA型行動様式の人間によく見られる光景である。

「今日ここに来るまで、どのくらい面倒くさいことをして俺がスケジュールを調整したか――」

「ごめん。わかってるよ。だけど、インディアン人形で遊んでる時の貴史の嬉しそうな顔っていったら……ああいうの見ても、おまえの父性は動かないわけ?僕としてはね、うちに来るたびに君貴が貴史と遊ぶのを見て、近ごろはすっかりほっとしてたんだよ。ああ、だんだんおまえも父親らしくなってきたなあ、なんて思ってね」

「まあな。確かに俺は普段、仕事をしてる間は自分に息子が存在してるってこと自体忘れてるような冷たい人間ではある。けどまあ、仕方あるまい。それに、あの子はまだ三歳だろ?じゃ、今日俺がやって来て、インディアンどもが何度も列車に轢かれそうになったなんていう悲劇的な事件自体、来年の今ごろはすでに覚えちゃいまい」

「ああ、なるほどね……確かに、僕の知りあいにもいるよ。甥とか姪にさ、一歳から三歳くらいまでの間は、そう大した贈り物をする気はないんだって。だって、本人が「おじさんやおばさんがなんかすごくいいものをくれた」みたいに認識しだすのは、どう考えても四歳以降だから――一歳や三歳くらいの頃に経済的な投資をいくらしたって無意味だとかって」

「ふうん。なるほどな。功利的愛情投資方式か。そいつと俺は話したらきっと気が合いそうだ」

ふたりはこのあと、歩いて十分ほどのところにあるホテルのほうへ向かった。手続きのほうは君貴が済ませ、GAPのダサい帽子を被り、サングラスをしたレオンは、ロビーのソファに腰かけたまま――君貴がホテルのルームキィを手にすると、赤の他人といった様子のまま、一緒にエレベーターへ乗った。

君貴とレオンは、ダブルベッドのある部屋に足を踏み入れるなり、激しく愛しあった。「もう、何もかも忘れたいんだ。そのくらい、僕をめちゃくちゃにしてよ……」そう涙目になってつぶやくレオンの要望に、君貴のほうでも十分に応えていたといっていい。昔から、レオンにはそうした危ういところがあった。けれど、いくらお互いに体を求めあっても――レオンの心には埋められない穴のようなものが存在していることに、君貴は今回の事件が起きるずっと前から気づいてはいたのである。

そして、マキが彼らの前に現れたことで、状況が変わった。もちろん、君貴がマキとつきあいはじめた頃は、いずれレオンも彼女とそうした関係になるとまでは想像も出来ないことだった。だが、自分が長年恋人に与えられなかったものを彼女が与えることが出来たらしいということは……君貴にもよくわかっていたのである。

>>続く。