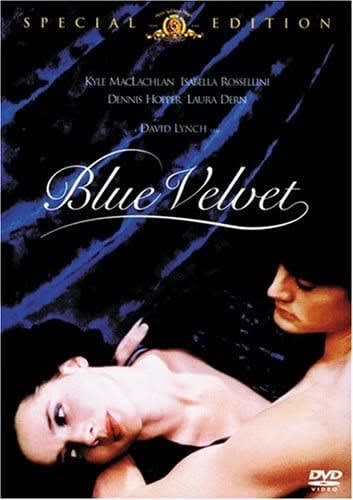

いえ、↓の中の本文中に映画の『ブルー・ベルベット』についてちらっと言及があるってだけなんですけど……とりあえず、人に是非とも喜んで薦める映画かといえば――「いや、たぶん見ないほうがいいかも? 」と思ったりします(^^;)

」と思ったりします(^^;)

なんでかっていうと、たぶん今もう一回見たとしたら、わたしも印象変わるかもしれないにしても……とにかく最初に見た時、意味が全然わからなかったというか(笑)

そんで、見たのが相当昔なことなため、内容を確認するのにもう一回見てみようかなと思わなくもなかったものの――なんかあんまし時間もないため、「まあいいや 」という感じで結局見ないことにしました

」という感じで結局見ないことにしました

で、↓の中の何が関係あるかというと、映画に出てくるイザベラ・ロッセリーニさんが、確か最後のほうで酸素マスクだけつけて全裸で出てくるんですよねww

映画の中で何を覚えているかといえば、実はその点だけだったりします いえ、なんか映画のストーリーは意味のほうがよくわかんないし、それで、最後そこで妙に衝撃受けて終わる的な??(^^;)

いえ、なんか映画のストーリーは意味のほうがよくわかんないし、それで、最後そこで妙に衝撃受けて終わる的な??(^^;)

そんで、「じゃあ、なんでそんな映画見たの? 」ってことなんですけど……この映画、デヴィッド・リンチ監督作品で、この頃わたしちょうど、「ツイン・ピークス」にどハマリ☆してる最中だったんですよね。そこで、リンチ監督の他の作品も見てみよう!みたいに思って、それで見た記憶があります(笑)

」ってことなんですけど……この映画、デヴィッド・リンチ監督作品で、この頃わたしちょうど、「ツイン・ピークス」にどハマリ☆してる最中だったんですよね。そこで、リンチ監督の他の作品も見てみよう!みたいに思って、それで見た記憶があります(笑)

「ツイン・ピークス」は最後のほう「嗚呼…… 」という感じで終わりますし、「ここまでずっと見てきたわたしはなんだったの!?

」という感じで終わりますし、「ここまでずっと見てきたわたしはなんだったの!? 」とも思うわけですが、それでもあの、「この続きどうなるの!?

」とも思うわけですが、それでもあの、「この続きどうなるの!? 」、「どうなるの!?ねえ、どうなるのよおおォッ!!

」、「どうなるの!?ねえ、どうなるのよおおォッ!! 」みたいな、続きの気になるドキドキ感を与えてくれたことを思うと――最後はガッカリするとはいえ、それでも今はそのすべてを許すことが出来る気がします(^^;)

」みたいな、続きの気になるドキドキ感を与えてくれたことを思うと――最後はガッカリするとはいえ、それでも今はそのすべてを許すことが出来る気がします(^^;)

デヴィッド・リンチ監督作品は、「マルホランド・ドライブ」も好きでしたが、こちらもあまりお薦めはできない……ような気がします、なんとなく。。。

それではまた~!!

P.S.最近、それがあんまり当たり前になってて忘れてたんですけど……毎回大体30000文字以内という文字制限に引っかかってしまうため、今回や次の回なども、変なところで切って>>続くっていうことになってるってことでよろしくですm(_ _)m

ピアノと薔薇の日々。-【32】-

『レオン・ウォンがニューヨークのペントハウスで自殺した』――その一報に君貴が接したのは、タイのバンコクにあるホテルでのことだった。こちらも、君貴が建築デザインしたホテルで、宿泊料は無料だったわけだが……仕事の打ち合わせが済み、部屋で彼が疲労から溜息を着いていた時のことだった。

>>「速報です!ピアニストのレオン・ウォンがニューヨークにある自宅で死亡しているのが発見されました。階下に住む人物が銃声を聞きつけ、警察に通報したところ――ペントハウスに住むミスター・ウォンが拳銃自殺をはかったと思しき遺体を発見したということです。レオン・ウォンは、我が国にも幾度となく訪れ、チャリティ・コンサートを開いており……」

レポーターの話す、それ以上の言葉は君貴の耳には入って来なかった。(なんだって!?)と思うのと同時、思考が止まり、それと同時に世界全体も時を停めたかのようだった。

だが、レポーターの背後には、ニューヨークのセントラルパークを前にしたレオンの住むペントハウスが映されており、そこには人だかりが出来ていた。再び画面が切り替わり、スタジオのほうに戻ってからも、ニュース・キャスターの後ろにはレオンがピアノを弾く映像が流れ……君貴はベッドの上に、呆然自失として座り込んだ。

嘘だ、とは君貴は思わなかった。それから、最後の最後にある、か細い希望に縋ろうとした。ニュースのほうは速報だ、と言った。ということは、誤報であるという可能性もあるのではないだろうか。また、拳銃で体を撃ち抜こうとしたが、失敗し、病院に運ばれたということだって……。

君貴は、思考が麻痺しそうになりながらも、それでもすぐに行動を起こした。まずロイ&タナー・エージェンシーに電話をしながら、荷物をまとめ、ホテルをチェックアウトした。それからタクシーでスワンナプーム国際空港へ向かい、まずは日本へ戻ることにしたのである。

無論、ニューヨークのほうへすぐにでも行くべきだという気はした。レオンが病院で瀕死の状態でベッドに横たわっている……そういった可能性だってあるだろう。だが、君貴は直感的にその可能性は低いだろうとわかっていた。ゆえに、事実と向き合うことを恐れるあまり――と同時に、自分と同じようにニュースでレオンのことを知ったマキがどうしているか心配で、まずは東京へ向かうことにしたわけである。

(頼む、レオン……っ!生きていてくれ!!)

君貴の頭の中には、そのことしかなかった。そして、成田空港に到着し、先ほどは繋がらなかったロイ&タナー・エージェンシーのCEOロイ・シェパードの携帯に再び電話する。

『すまない、君貴……我々ももっと注意しておくべきだった。あんな本が世界中の人間に読まれて、誇り高いレオンが何もせずにいるだなんて思わずに――せめてマネージャーのルイス・コーディにでもついていてもらえば良かった。今さら悔いても仕方ないことだが……』

ロイは泣いていた。無理もない。レオンはロイとタナーの関係性に憧れを持っており、彼らのように自分たちもいつか結婚できないだろうかと、かなり昔のことではあるが、君貴は言われたことがある。

「そんなこと言ったら俺だって……あいつと話した時の感じからいって、そんなふうには思えなかった。でも、今にしてみたらわかります。俺といつも通り普通に話しながら……その時にはもうすでに、腹を決めてたんだってことが……」

『君貴、君に渡したいものがある。いや、原稿自体は渡せないが、コピーを取って、なるべく早く君にも読んでほしい』

「原稿……?どういうことですか」

遺書、ということではないらしい、と思い、君貴は訳がわからなかった。

『私もまだすべて読んではいないんだ。だが、それでも大体の感じとして――これは、ウォン・ヨウランに対する最高の復讐法になるだろう。今までレオンがピアニストとしていかに充実した人生を生きてきたかという回顧録といったところかな。これを読んだ人はおそらく、ウォン・ヨウランの書いた人物とレオンが同一人物とはとても思えないに違いない』

「そう、ですか。もし、俺の本社のオフィスのほうにでも届けていただけると有難いのですが……」

『それと、君には葬儀への出席は遠慮して欲しいそうだ。ほら、例の本に日本の有名建築家Kといったように言及があっただろう?君貴の姿をマスコミが見た場合、ウォン・ヨウランの書いた本の事実の信憑性が高まると思ってのことらしい。あと、君にはついていてあげるべき人がいる――というのは、私には少し意味がわからないのだがね。とにかく、伝えることには伝えたよ。葬儀のほうは彼の望みによって私たちで行うが……レオンは、驚いたことには火葬を望んでるんだ。その後、ロンドンにある自分の母親の眠る墓地に、一緒に埋葬して欲しいと……』

「そうですか。わかりました」

このあと、お互いにお互いのことを慰める言葉をかけあい、電話を切ったあと――成田空港の片隅で、君貴は涙に暮れた。どうにかして生きていて欲しいと願ったが、やはりレオン・ウォンの死という事実は何がどうあっても覆せないものらしい。

(しかも俺に、葬式に参列するなだって!?今さら、そんな体裁なんか気にして一体なんになる……)

だが、それと同時に、レオンが何を言いたいかもわかっていた。妊娠中のマキについていてやってくれと言うのだろう。

このあと君貴は自宅のほうへ向かったが、部屋のほうには誰もいなかった。だが、マキの携帯へかけても『現在、電波の届かないところにいるか、電源が入っていないため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください』とアナウンスが流れるだけで、繋がらない。君貴は何かあってマキが病院にいるのではないかと直感したが、何分、彼は今までそうしたことはすべてレオンに任せきりにしてきた。ゆえに、彼女のかかりつけの病院名さえ知らなかったのである。

君貴は嫌な予感に胸を締めつけられつつ、部屋のどこかに手がかりがないかと探しながら、とりあえずマキの勤務先の電話番号を見つけ、そちらへ電話することにした。

『ああ、尾崎さんなら、現在妊娠中でお休みしてるんですが……』

電話に出たのは若い男の声だった。若い、などと言っても三十代くらいではあったのだが。(金玉野郎かな)と君貴は思ったものの、わざわざ名前を聞くほどのことでもない。

『どういった御用件ですか?』

「俺は、彼女のパートナーで……急用で帰ってきたら誰もいなかったので、どうしたのかと思ったんです。ちょっと、互いの共通の友人が亡くなったものですから……」

(いないのではあれば用はない)

そう思い、君貴はすぐにも電話を切りたかったが、『こちらにもし連絡があれば、折り返しましょうか?』といった問いに社交辞令で答えてのち、ようやくブチッと携帯を切る。

「マキ、こんな時におまえ、一体どこ行ったんだよ……」

君貴は途方に暮れたように溜息を着いた。マキの携帯に再び発信するが、やはり『現在、電波の届かないところにいるか……』といった音声に切り替わってしまう。

部屋に足を踏み入れた瞬間、君貴も(おかしい)とは感じていた。客用のティーカップに紅茶が半分ほど満たされており、マキにしてもその客の相手をしていたような雰囲気なのだ。

だが、貴史もいないところを見ると……散歩か買い物にでも出かけたのだろうか?テレビを見ていなかったとすれば、レオンのことをまだ知らないという可能性もある。

なんともイライラすることではあるが、君貴はマキの帰りを待つことにした。けれど、いつもとは違い、待っている間仕事をしようという気にさえなれない。

そして、それでも今後のことを話すために、秘書の岡田に電話しようと思った時のことだった。見慣れない番号が携帯のスクリーン上に浮かぶ。

(誰だ?)

そう思い、君貴が電話に出ると、その相手は彼の母親、阿藤耀子だったのである。

『あんた、今一体どこにいるの?』

「どこって、東京の自宅にいるよ」

(おふくろは、レオンのことを知っているのだろうか?)……そう思い、君貴は胸の奥のほうが再び痛みだす。

『ああ、そう。今わたし、病院にいるのよ。さっきまでそっちにいたんだけど、レオンが自殺したっていう報道を聞いた途端……マキさんが倒れちゃってね。それで、すぐ救急車を呼んだのよ』

「マキが倒れたって!?それで、マキは……お腹の子は?」

『流産しかかったみたいなんだけど、どうやら大丈夫みたいよ。とにかくあんた、早くこっち来なさいよ。そしたらわたし、貴史を連れて一度家に帰るから』

「わかった。病院の名前は?」

――このあと、君貴は『春はあけぼのウィメンズクリニック』という、入院設備を備えた産婦人科のほうへ向かった。君貴はこうした場所は初めてだったため、何やら少しばかり気恥ずかしい感じがした。待合室の前を通りかかった時、君貴は何故か一瞬、そこにレオンがいるところを想像してしまったものである。いや、正確には、マキから彼が定期健診のたびに必ずついてくると聞いたため、(よくあいつも毎回こんなところへやって来れたもんだ)と、感心してしまった。自分なら妊婦たちに囲まれているだけでも、とてもではないがいたたまれない。それなのに、お腹の大きいマキの隣で、レオンは彼女が診察室に呼ばれるまで、ずっと一緒に待っていたのだろう。

(俺だったら、絶対そんなこと出来ねえな)

そこに何人ものお腹の大きい女性が椅子に腰かけているだけでなく、小さな子供までうろついているのを見て――(俺なら絶対無理だ)と、君貴はあらためてゾッとしたものである。

二階の、耀子から聞いた217号室を探し当てると、君貴はそこに入っていった。四人部屋で、一応カーテンで仕切られているとはいえ……ここでも彼はやはり、何か居心地の悪いものを感じた。ただひとつだけ、自分の口からレオンの死をマキに説明しなくていいことだけが――今の彼にとって唯一、微かに救いになることだったかもしれない。

「ほんとにあんたは、どうしようもないわねえ」

耀子は長く絶縁状態だった息子のことをじろじろ眺め、小声でそう断じた。君貴がマキと貴史のことを連れ、阿藤家に挨拶に来たのは、すでに半年近く前の話である。だが、その後一度も会ってないだけに、彼女は実際にはこの長男との再会が嬉しくはあったのだが。

「そうだよ。俺はおふくろにとってプロのピアニストになり損なった、永遠にどうしようもない息子だよ」

君貴は、まだ眠っているマキの寝顔を覗き込むと、少しだけほっとした。酸素マスクをつけてはいるが、顔色はいいようだと、そう感じる。

「とうたん!」

椅子を引いてきて隣に座ると、ばあばの膝に乗っていた貴史が、君貴のほうへ来たがった。そこで彼も貴史のことを抱きあげ、ベッドの端のほうへ座らせて、向きあうことにする。

「元気だったか?」

「んー、んーん……」

そう言って、貴史は首を左右にぶんぶん振っていた。何分、いつもはずっと一緒だったパパが突然いなくなってしまったのだ。無理もない。

「よしよし。けどまあ、暫くとうたんはこっちにいることになると思うから……また電車ごっこでもして遊ぶか」

「うん!!」

クリーム色のカーテンを引いてあるので、一応プライヴァシーは守られているとはいえ……この状態でマキとレオンの話が出来るものだろうかと、君貴は少しばかり不安になる。

「それじゃ、わたしは貴史を連れて一度家のほうへ戻るわよ。一応、大事をとって何日か入院したほうがいいって言われたけど……その間、貴史はわたしが面倒見るってことでいいわね」

「恩に着るよ」

「本当にそう思うんならね、もっとうちに顔を見せに来なさい。わかった?」

「ああ」

貴史は特に抵抗するでもなく、ばあばに黙って連れていかれたが、最後まで自分のほうをじっと見つめられ――君貴としては何か、妙にすまないような気持ちになったものである。

このあと、君貴はマキとカーテンで仕切られた空間でふたりきりになると……声を押し殺して、再び泣きはじめた。

(マキが無事で良かった。それから、お腹の子も……)

君貴はぐすっと鼻を鳴らし、あらためてマキの寝顔をじっと見つめた。レオン亡き今、彼女までいなくなったらと想像しただけで――君貴は背筋に寒いものが走るくらいだった。

暫くの間、君貴はただマキの手を握り、祈るようにしてレオンのことを想っていた。彼がこの世にもういないだなんて、まだ到底信じられない。だが、これからふたりでその現実を受け容れていかなくてはならないのだ。そう思うと君貴は……心に荒野を感じた。そして、その荒野をマキとふたりだけで、昼は空の中に、夜は星の中にレオンの存在を感じながら歩いていくしかないのだと――何かそんなふうに感じていたのである。

「君貴さん、泣いてるの……?」

マキが目覚めたことに気づくと、君貴は一度彼女の手を放し、目頭の涙を拭った。

「ああ。目が覚めたのか。お腹の子は大丈夫だとおふくろは言ってたが、あとでまた医者に話を聞く必要があるだろうな」

マキがお腹を庇うようにして起き上がろうとするのを、君貴は手伝った。彼女が貴史を妊娠している時、その事実を認めたくないあまり――『お腹の子は、本当に俺の子か?エイリアンとの子なんじゃないのか』と、君貴は一体何度聞きたい衝動に駆られたことだろう。だが、今はそんな気自体まるで起こらない。

ベッドサイドに足を下ろして一息着くと、マキが酸素マスクを外そうとしたため、「いいから、つけておけよ」と、君貴は元に戻そうとした。

「大丈夫よ。っていうかあの先生、いい女医さんなんだけど、ちょっと大袈裟なのよ。『ブルー・ベルベット』のイザベラ・ロッセリーニじゃあるまいし」

この時、マキの言いたいことが通じて、君貴は笑った。映画の最後のほうで、イザベラ・ロッセリーニが全裸に酸素マスクだけつけて登場する場面があるのだ。

「懐かしいな。レオンもその話を聞いたら、大笑いしてただろうにな。というか、まさかおまえの口から今の状況で冗談が聞けるとは思わなかったよ」

「だってまだ……全然実感なんて湧かないわ。あのニュースは、間違いなく本当のことなの?」

――>>「速報です!義理の妹、ウォン・ヨウランの著書により、スキャンダルの渦中にあったピアニストのレオン・ウォンが自殺しました。ニューヨークの自宅ペントハウスにて、拳銃により心臓を撃ち抜いたと見られています。通報を受けた警察が部屋のほうへ踏み込んだのですが、その時すでに息のほうはなく、救急車で搬送されたものの、その後病院にて死亡が確認されたそうです」

『信られませんね。というより、信じたくない気持ちのほうが強いと言いますか……あれほどの美貌の、あんなにも素晴らしい才能を持つ人が……京谷さん、現地のニューヨークの人々の反応はどんな感じですか?』

ワイドショーの司会者が、京谷、と呼ばれた現地リポーターにそう質問する。少しぶっきらぼうで無神経なところもあるが、率直な司会ぶりが人気の、中年アナウンサーだった。

「そうですね……ペントハウスっていうのはようするに、マンションの最上階ということなんですが、まず最初に階下の人が銃声を聞きつけ、警察に通報したらしいんですね。その後、管理人の案内で室内に入ってみたところ、グランドピアノの前で倒れているレオンさんのことを発見したとのことでした。救急車が呼ばれ、担架で運ばれていく時、近隣住人の方がすでに遺体となっている彼の姿を見て……周辺では、その時からちょっとした騒ぎになったと言います」

『そうだったんですね。なんて痛ましい……やはりあれですか?例の本、「汚れたピアニスト、レオン・ウォンの真実」なんていう本が出版され、名誉を傷つけられたことが原因だったんでしょうか?』

「その可能性は高いと思われます。これからまた、レオン・ウォンさんが所属しているエージェンシーからおそらく会見があるのではないかと思われますが……遺書の存在などはまだ、確認されていないと聞いています」

『そうですか。ではまた、何か新しい動きがあれば、中継のほうよろしくお願いします』

――マキが倒れたのは、この瞬間のことだった。レオンがピアノを弾く映像をバックに、『衝撃!!天才ピアニスト、レオン・ウォンさん自殺』という文字を目視した瞬間のことだった。もしその時、偶然君貴の母親である耀子がその場にいなかったとすれば……彼女は自分でどうにかして救急車を呼ばねばならなかっただろう。

「俺も信じたくはないが……」

君貴は喉の奥から声を絞りだすようにして言った。レオンが死んだだの自殺しただの、口から出して言うのは絶対嫌だった。口に出してそう言ってしまえば、その動かしようのない事実を本当にその通りなのだと、認める以外なくなってしまいそうな気がして……。

「レオンが所属していたエージェンシーのほうに連絡してみたんだ。そしたら……レオンとずっと親しいつきあいのある社長が言ってたよ。あいつ、何か原稿を残したらしい。俺もまだ読んではいないが、それはあのウォン・ヨウランの本の事実を覆すような内容だってことだった」

君貴のこの言葉を聞いて、マキは呻くようにして泣きはじめた。レオンはおそらく、自身の名誉の回復のために死んだ……それがやはり真実なのだろうということが、事実として抜けない棘のように胸深くに突き刺さってきたのである。

「そうなのね……でも、どうして……そんな原稿があるなら、エージェント会社を通して発表してもらって、あとは暫く雲隠れでもしてたらよかったじゃないの。そしたらそのうち世間の噂なんていうのも静まって、やがて消えていったはずだわ」

(いや、ああした事実はそれがデマであったにせよ、消えはしない)と君貴は思ったが、声を押し殺して泣く、マキの肩を抱き寄せることしか出来なかった。

「そうだな。何かこう……レオンがピアニストとしていかに充実した人生を生きたかといったような内容らしいんだ。それを読めば、ウォン・ヨウランが書いたレオン像と、本人が本当に同一人物か疑いたくなるといったような……それは、俺もコピーをもらえることになってるから、そしたらマキにも渡すよ。その、さ。俺はレオンにはネットもテレビも見るなって念押ししたんだが、自分では全体的にどういった雰囲気なのか、流れを見てた。まあ、俺がチェックしてるのは主に英語圏では……といったことにはなるんだが、もともと大衆はほぼ、レオンの味方だったと思うんだ。なんでもかんでも暴けばいいってものじゃない、といったような論調でな。で、レオン・ウォンで検索して、トップページの何段目か下に、これまでレオンが自分の義理の父に言及して答えた、インタビュー記事の抜粋が載ってるページがある。俺もおまえも、真実についてはすでにわかってるわけだが……あいつは、ルイ・ウォンに関しては悪いことはひとつも言ってない。十分な教育を受けさせてもらって感謝してるとか、ピアニストになれたのもミスター・ウォンのお陰です、とかなんとかな。その中で一番悪く言ってるように思われるものでも、『最初に会った時には無口で怖い人だと思った』くらいなものだもんな。ようするに、そのホームページの管理者は、「もし本当に虐待を受けていたら、こんな言い方するだろうか?」みたいに疑問を呈してるんだよ」

「そう……でもじゃあどうしてレオンは………」

マキがここまで言いかけた時、隣の患者が「くしゅん!」とくしゃみをした。それから、ティッシュを引き抜く音と、洟をかむ音が続く。

「こんな話、やっぱり駄目だわ」

マキはよいしょ、とベッドから下りると、身じまいを始めた。それから、君貴に向かってこう言う。

「ナースステーションに行って、退院する許可をもらって来てくれる?わたし、先生に色々説明する気力さえ、今はもうないんですもの」

もちろん彼女にもわかっていた。君貴だって、レオンのあのニュースを受けて、急いで自分の元へ駆けつけてくれた。どこの国から帰って来たにせよ、彼も心身ともに相当疲れているだろうことは。

「おまえ……なんか大事を取って数日は入院したほうがいいみたいに言われてるんだろ?だったら、もう何日かはお腹の子のためにも入院してろよ」

「ダメよ。あくまで大事を取ってってことでしょ?きっと家のほうにレオンが帰ってきてるわ。わたしも君貴さんもいなかったら、どれだけ寂しがると思ってるの」

言いながら、マキは再び泣きはじめていた。彼女のこの態度を受けて、君貴はナースステーションにいた看護師をつかまえ、家に帰らせてもらえないだろうかと頼んだ。もちろん、医師の許可がいるため、暫くの間君貴は待たされることになった。

その間に、マキもすっかり準備を終え、担当の曙春子という名の女医に、家族説明室にて経過の説明を受けた。その後、「どうしてもというのであれば、帰宅しても構いませんが……何かあったらすぐ連絡してください」とのことで、ようやく退院許可を受けることが出来た。

「しっかし、産婦人科病院ってのは、独特の雰囲気があるな。貴史の時も、あの女医さんだったのか?」

タクシーに乗ると、君貴は「一気に疲れた」といったような溜息を着いていたものである。

「そうよ。若く見えるけど、もう四十代で、お子さんが三人くらいいるんじゃなかったかしら。すごくいい先生よ。色々親身に相談に乗ってくれるし」

「そうか……本当に俺は、駄目な父親だな。そんなことも何も知らないだなんてな。下の待合室をちらっと見た時にも思ったよ。俺はあんな場所なんて言っちゃいけないが、ああした雰囲気のところは、危急の際でもない限り、いたたまれなくてとてもいられない」

マキは隣の君貴の顔を見て、少しだけ微笑んだ。マキは彼のこういうところが決して嫌いというわけではない。

「そうね。今は随分時代も変わったとは思うけど……わたしのお母さんが子宮がんになるずっと前に、一度子宮筋腫の摘出手術を受けてるの。その時、わたしのお父さんっていう人は一度だけ見舞いに来たきり、あとは手術の日もやって来なかったわ。『男が行くべきところじゃないとは言わないが、出来れば行きたくない』みたいにごにょごにょ言って、もう母さんは自分の夫になんの期待もしてないから、『ああそう。べつにそれでいいわ』なんて言ってね。お母さんは社交的な人だったから、入院してる同じママさんたちと世間話してはすごく盛り上がってたっけ。『それだから男は本当にどうしようもない』みたいな話でね」

「耳が痛いな」

そう言って、君貴はマキのことを抱き寄せると、前までは触れたいとも思わなかったお腹の子に触れた。

「大丈夫なのか、本当に……」

「大丈夫よ。わたし、きっとお腹の子はレオンの子だって信じてるの。先生も大丈夫だっておっしゃってたでしょ?きっとレオンによく似た、可愛い女の子を生んでみせるわ」

「そうだな。今度は……貴史の時の失敗を踏まえて、俺もいい父親になるよう努力するよ。そのことは、必ず約束する」

そう言って、君貴はマキのこめかみのあたりにチュッとキスした。

「レオンは俺の子じゃないかと言ってたが、俺は今もそうは思ってないんだ。だけど、つらいな。俺はあいつに言ったんだ……赤ん坊が生まれてくる頃には世間の騒ぎも静まってて、赤ん坊もおまえの子だってことがわかって――それで一件落着だって」

君貴の声は震えていた。マキは彼が、仕事でどんな厳しい局面にぶち当たろうとも、あくまでそれをポジティヴに捉え、笑いに変換することさえして事態を切り開いていくらしいと知っている。けれど、今度のことだけは……その彼を持ってしても無理な壁にぶち当たってしまったのだ。

「君貴さんの考えてること、わかる」

マキもまた、拭っても拭っても目尻からこぼれる涙をぬぐい、彼の手を握りしめて言った。

「わたしも、ずっと同じこと思ってるの。自分がいつ、何をしていたらレオンのことを止められたかって……ずっと、そのことばっかり………」

思えば、産婦人科の家族説明室で医師から説明を受ける間も――彼らの様子はおかしかった。ふたりとも、泣いていたことが明らかにわかる目をしており、どう見ても妊娠を期に一度大喧嘩したが、今回のことで泣きながら互いに抱きあい、仲直りした……何も知らない人にしてみれば、そんなふうにしか見えなかっただろう。

マキと君貴は、マンションの部屋のほうへ戻っても、ずっとしんみりしたままだった。君貴は母親に電話をし、「今夜は貴史のことを預かってもらえないだろうか」と頼んでおいた。もちろん耀子はふたつ返事でオーケーした。彼女は孫の中では、今は貴史のことが一番可愛いと思っていたからである。

「お義母さん、なんて?」

「ああ。べつに、貴史のことは何日預かってもいいとさ。そういえば、すっかり忘れていたが……レオンによく似た娘が生まれた場合、おふくろにどう説明したらいいかわからんな。だけど、そんなことももう、俺にはどうだっていいよ。俺は……たぶん、あいつが一番結婚したがってた時に、結婚してたら良かったんだよな。アメリカの同性婚が許されてる州でさ。レオンはたぶん、そりゃイメージってやつもあるにせよ、完璧な人間ってやつをやりすぎたんだよ。たとえば、俺と結婚してゲイってことをカミングアウトすれば――女性ファンはがっかりする反面、誰か女とあいつが結婚するよりは多少はマシなわけだろ?そんなふうに『理想のレオンさま像』からフレームアウトすることさえ出来ていれば……もっと生きやすかったんじゃないかと思うんだ」

この時、君貴はレオンが『もう、映画はやめることにしようと思うんだ』と言っていた時のことを思いだしていた。『なんでだ?実際には受賞してないにしても、アカデミー助演男優賞にノミネートされたことだってあるってのに』と言うと、『あんまりキャーキャー言われすぎて、疲れたんだよ』と彼は溜息を着いていた。

撮影現場に入ると、共演者の女優のみならず、女性スタッフが一番注目しているのがレオンだというのは――誰の目から見ても明らかだったというのは、有名な話である。そこで、映画の主演俳優が不機嫌になったり、まったく口を聞いてくれなかったりと、そうした部分で気疲れするということだった。

その時君貴は『おまえ、そろそろ自分は二重人格のゲイだって周囲にアピールすりゃいいんじゃねえの?そしたら女どものほうは少し離れていって、共演俳優とも仲良く出来るようになるさ』と言った。するとレオンは、再び溜息を着いていたものだった。『もう機を逸しちゃったよねえ。ほら、モデルの契約とかCMとか、べつに契約書に同性愛者であることをカミングアウトしないこと、なんていうふうには書いてないよ。だけど、イメージとしてさ、責任あると思うんだ。女性ファンの人たちは僕のことをそういう対象として見てくれてるって意味でさ』

「そういえばレオン、言ってたっけ。モデルとか俳優なんてやってると、何故かピアノのほうが疎かになってるみたいに、批判される結果になるって。でも実際には……本当にレオンってすごい人だったわよね。モデルをやればフォトグラファーから絶賛されちゃうし、演技もうまくて、そういうところから受けた刺激が、ピアノのいい演奏にも繋がって……わたしね、思ってたの。こんなすごい人が、こんなところでくすぶってちゃ絶対いけないみたいに。だけど、レオンは一番普通を欲しがってた。特に誰にも注目されず、『完璧なレオンさま像』みたいなものが追いかけてこない世界。そんなの、今さら無理なのはわかってるけど、こんなの残酷だわ。レオンは十六歳の時にデビューしてるから、もう二十年近くもそういう世界の最前線で走り続けてるんですもの。やっと少し減速して、他の幸せな人生を歩もうと思ってただけなのに……わたし、あのウォン・ヨウランって人、本を読んでる時から憎みかけてたけど、今じゃはっきり憎んでるくらいだわ」

――この時、ウォン・ヨウランはまだ自殺していなかった。彼女が死んだのはレオンの亡くなった三日後のことである。そこからさらに、ウェディングドレス姿の女性が何者か、身許が判明するまでに四日かかったことから……レオンの死後、一週間後にヨウランが自宅マンションから飛び降り自殺したというニュースが、世界を駆け巡るということになる。

「やめろよ。そんなの、レオンが好きだったおまえじゃない。あんなくだらない女のことは、その存在自体忘れろ。それこそ、まんまとあの女の策略に嵌まるようなもんじゃないか」

「わかってるわ。だけど、無理よ。一度心に染み込んだ毒は、決して消えないわ」

マキが涙を流しながらも、君貴がそれまで一度も見たことのない顔の表情をしているのを見て――君貴は不安になった。女性は妊娠中、ホルモンの関係などから情緒不安定になりやすいとはよく言われることである。けれど、マキのそれは何かそうしたことでないのは明らかだった。

「なんか、メシでも作るか。マキも腹減ったろ?お腹の子にも栄養が必要だもんな」

君貴は立ち上がると、ワイシャツの腕をまくった。これでも彼は、決して料理が不得手というわけではない。ただ、仕事の合間合間に美味しいものを食べることだけが――唯一の気晴らしであり、仕事のパフォーマンスを上げる一番の方法だったという、それだけのことである。

「いいのよ。君貴さんだって疲れてるでしょ?ウーバーで何か取ったっていいわけだし……」

実際、君貴もそうだったが、マキも食欲などなかった。けれど、お腹の子のことを思うと、何かは口にしなくてはならないように感じていた。

「いや、いいよ。結局、レオンほど大したものは作れない。本当に、何かちょっとしたものだ。俺はカップラーメンか何かでいいにしても、マキはそういうわけにいかないからな」

結局、君貴はこのあと、お粥とうどんを作ってくれた。妊婦は決して病人ではないが、君貴としては何かそんなイメージだったのだろう。

「君貴さん、ずるい」

「ええ?何がだ?」

ほんの簡単なものとはいえ、せっかく手料理を作ったのに、文句を言われる筋合いはないと、君貴としてはそう思うのみである。

「インスタントだけど、そんな美味しそうな味噌ラーメンなんかすすっちゃって……」

「しょうがないだろ。いいから、文句言わずに食え。まあ、俺の味噌ラーメンと交換したっていいが……いや、ダメだ。あと、冷蔵庫にさくらんぼがあったよな。食後のデザートとしては、ビタミンを取るのにそんなものでも食え。洗っといてやるから」

匂いとしては、味噌ラーメンのほうが美味しそうだったが、君貴の作ってくれた卵粥とシンプルなうどんは、意外にもとても美味しかった。弱っている精神と胃に、とても優しくしみ渡ってゆく。

『ほら、マキ。具合よくなった?お粥とさ、うどんを作ってみたよ。こういう時、日本じゃこういうものが消化にいいって言われてるんだろ?』

風邪で会社を休んでしまった時、レオンが同じことをしてくれたのを不意に思いだし――マキは再び目頭が熱くなってきてしまう。いつもなら、「泣くほどうまかったか?」とでも、君貴も聞いたことだろう。けれど君貴はこの時、マキのそうした気持ちを十分すぎるほど察していたのである。

「そういえば、あいつの伝言をマキにまだ伝えてなかったな。レオンと最後に電話した時……おまえの伝言をあいつに伝えたんだ。そしたら、マキもあいつのことを色々わかってれば、レオンもマキのことをわかりすぎるくらいわかってることがわかった。最後のあの喧嘩――いや、喧嘩ってわけでもないよな。その時に言ったことは全部嘘だって言ってたよ。そんなこと、マキもわざわざ説明なんてされなくてもわかってるだろ?とにかく、俺たちの間の信頼関係としちゃそういうことだ。あとあいつ……俺をおまえらの伝言ゲームの駒にするなって言ったら、マキに電話して直接話すって言ったんだ。レオンから電話なんて来たか?」

マキはティッシュで目頭を押さえながら、何度もかぶりを振った。

「そっか。たぶん……俺が思うにはな、その時、レオンはもうすでに腹を決めてたんだと思うんだ。もちろん、俺とはいつも通り普通にしゃべってたよ。ほら、あの本の中には、レオンと噂になったハリウッド女優の短いインタビュー証言なんかがあるだろ?そのことに対して、ポーリーン・クラウスやエリザベス・コープランドなんかが怒り狂ってるの、マキもテレビで見なかったか?」

レオン・ウォンの騒動続報、海外の反応について――といった映像の中で、マキも彼女たちが本の出版社とウォン・ヨウランを訴えると息巻いているのを見ていた。また、このザザ・インターナショナル・パブリッシングの入っているビル近くでは、プラカードを手に持つ人々が本の不買運動を展開してもいたのである。

「ええ、見たわ。あと、テレンス・ヨークや、他にレオンが共演したことのある俳優さんなんかが、プライヴァシーの侵害だって、ツイッターやSNSで次々表明してるって……」

「そうなんだよ!そのこと、話しはじめたのは実はレオンのほうなんだ。あいつ、テレンス・ヨークがマスコミに向かって『俺を追いかけるよりあの中国女をどうにかしろ!』みたいに言ってるのを聞いて、すごく嬉しかったって言ってたんだ。俺も、どう考えても今後の流れとしては、レオンに分があるとしか思えなかった。あとはレオンがそのことを信じればいいだけだって……そんなふうに思ってたんだ。だけどそんな話をしながらも、もうレオンは心の中で決めてたんだろうな。あの女、ウォン・ヨウランの好きなようにだけはさせないつもりだって言ったんだ。もし俺がその時、気づいてさえいれば……」

「君貴さんのせいじゃないわ」

マキはもう一枚、ティッシュを抜き取って鼻をかんだ。それから、ティッシュボックスを君貴のほうへ押して寄こす。

「わたしが、あんな本、読みさえしなければ良かったのよ。ほら、レオンは君貴さんのお母さんに、わたしと君貴さんは自分の親しい友人だ……みたいに説明したわけでしょ?たまたま偶然なんだけど、『あの馬鹿みたいな本、あなた読んだの?』なんてお義母さんに聞かれて、わたしすごくドギマギしちゃったの。どう言っていいかわからなくて、とりあえず『最初のほうだけ少し読んで、こんな本嘘っぱちだと思って読まなかった』なんて、嘘ついちゃった。そしたらお義母さん、『わたしも読んでないわ』って。テレビのニュースで時々やってるのが目に入ってくることがあるけど、いつもすぐチャンネルを変えちゃうんですって。『あなたも信じないほうがいいわよ』なんて……そしたら、レオンのあの報道のことがテレビで流れたの。きっと、本当に全部わたしが悪いのよ。お義母さんみたいに毅然として、徹底してレオンのことだけ信じてたら、それだけで良かったのに……」

「おまえのせいじゃないよ、マキ」

君貴も涙をぬぐい、鼻をかみながら言った。

「その、さ。あいつ、今はマキの元には戻れないって言ってたんだ。急に昔あったO.J.シンプソン事件のことなんか引き合いに出すから何事かと思えば……マキに暴力を振るっちゃうかもしれないなんて言うんだよ。ほら、DV男にはある特徴があるってよく言うだろ?いつ何時、些細なことに難癖つけだすかわからない緊張期ってやつと、その後突然切れて殴ったりする暴力期、それからそのことを反省し、相手に物凄く優しくするハネムーン期っていうのがあって……あいつ、今の自分がそっくりそれに当てはまるなんて言うんだよ。俺はレオンをDV男とは今も思っちゃいないが、あの本に関することでは見境なくナーバスになるって意味で、気持ちはわかる気がしたんだ。そのあと、あの時に言ったことは全部嘘で、マキのことはずっと尊敬してたって言ってたよ。それから、素直で正直なだけが取り柄だとかっていうのも……人間として、素直で正直で善良だったら、他には何もいらないくらいだって意味では、マキは全然平凡な女なんかじゃないって。とにかく事はそういうことさ。あいつは……レオンにはたぶん、わかってたんだ。もう一度マキに電話してあやまるなりなんなりしておまえの声を聞いてしまったら……そんなこと、とっくにわかってるし許してるなんて言われたら……自分がこれからしようとしてることを実行できなくなるってことが」

このあと、マキと君貴は、これが彼らにとってのお通夜の席だというように、暫くの間泣きっぱなしだった。夜、マキのことを隣にしてベッドに横になりながら、君貴はなんとも不思議な気がしたものだった。もう随分長く――レオンがここへやって来てからずっと、この部屋で彼はマキと眠っていない。そして、この三年もの間、レオンはずっとここにいて、マキの横で眠っていたのだ。朝は目覚めれば寝ぼけ眼で「おはよう」と言ながらキスをし、眠る前にも「おやすみ」と言ってキスし合ったことだろう。それから、貴史が間違いなく寝ているのを確認した上、セックスしたことだって数え切れないほどあったに違いない。

救急車で運ばれたことや、泣きすぎて疲れたことや色々あって、マキは最後に「愛してるわ」と君貴に向かって言うと、すぐにすうと深い眠りに落ちていった。もちろん、君貴のほうでも「俺もだ」と言って、彼女にキスし返した。けれど、隣にあるふたり分の命を感じながら……君貴は突然にして何か恐ろしい気がしてきた。

マキの母親がガンによって五十四歳の若さで亡くなっているというのは、君貴にしても随分前に聞いたことである。けれど、自分が半年に一度受けている人間ドック――そのチェック項目の中に、近親者にガンになった人がいる……といった項目があったのを、何故か君貴はこの時、突然思いだしていた。自分だって、仕事のほうが忙しすぎるあまり、ある日急に脳梗塞を起こして倒れる……といったことは、確かにあるかもしれない。だが、レオンは自分よりも五歳下、マキなどはさらに十四歳下であるためだろうか。君貴は自分がこの世でもっとも愛しているふたりが――自分より先に死ぬかもしれないなどとは、今の今まで、考えてみたこともなかったのである。

その上、今は貴史という三歳の子ばかりでなく、今度は女の赤ちゃんが生まれてくる予定でもあるのだ。君貴はこれまで、何かのノンフィクション、あるいは歴史的人物を扱った本の中で、大体次のに似た文章を何度も読んだことがある。>>「△□家では、さらに不幸が続いた。六人いる子供たちの中で、彼らがもっとも可愛がっていた末の娘が交通事故で亡くなったのである」……といったような文章だ。過去のある時代の家庭で起きたことについてであれば、実際に現実で起きたどんな悲劇であるにせよ――「ああ、それは本当につらいな」と一瞬思っただけで、その続きの文章をすらすら読んでいくことが出来る。けれど、それが実際に我が事として起きてみた時、初めて……その苦しみのもっとも深いところがわかるものなのだろう。

>>続く。