寒くなりましたね!木の葉も綺麗に色づいています

さて、今日は「頸の後ろを伸ばす」というテーマに迫ってみたいと思います!

人間の頭はボーリングの球と同じぐらいの重さだと、よく言われています。

位置を考えると、頭部は身体のなかでも一番高いところにあって、さらに頸椎の

小さな骨でそれを支えるのですから、どうしても不安定になります。

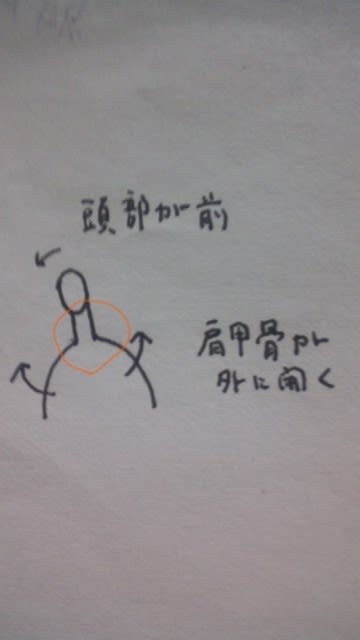

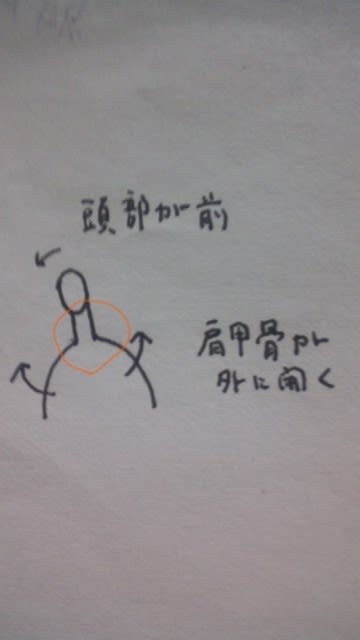

特に長時間、同じ姿勢で眼を使う方などは、疲れると頭が前に傾き、

それにつられるようにして左右の肩甲骨は外側に開き、前側の胸は詰まりがちに

なります。

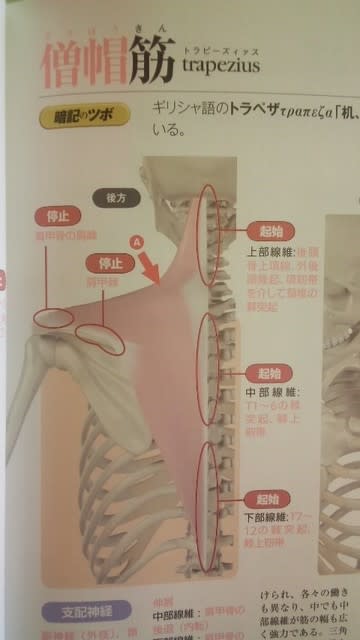

背中側から見た図。丸で示したところが緊張する。

結果的に、肩や首にだるさ・重さが生じてしまうのです。

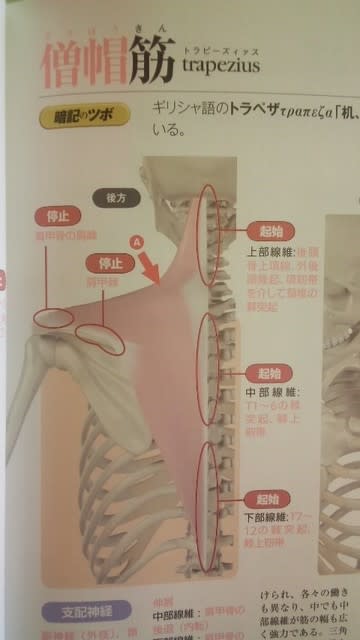

筋肉で見ると、主に以下の二つの部分が引っ張られて緊張している状態です。

僧帽筋は主に上のほう。後頭部から背中を引っ張ることで不調が生じます。

肩甲挙筋。頸椎から肩甲骨の上部に繋がっています。

不調を感じている方は、このあたりの筋肉に、なんとなく思い当たるフシがある

でしょうか・・?

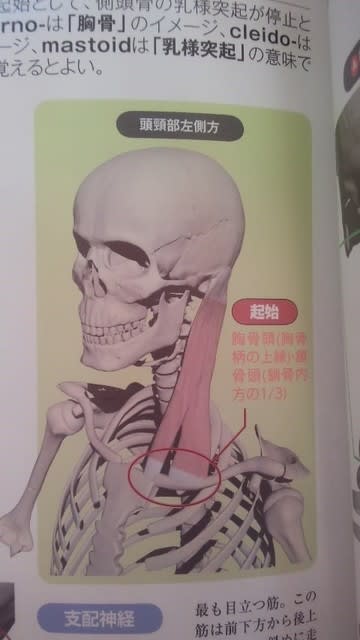

一方で、「前に出ている頭部を引く」ために、積極的に使いたい筋肉があります。

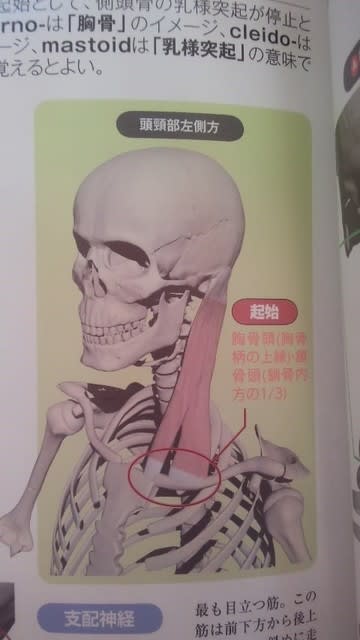

胸鎖乳突筋。

耳の後ろに丸い小さな丘のような硬い骨(乳様突起)があります。

そこから鎖骨に繋がっている筋肉が、胸鎖乳突筋です。

身体の前側についているので、触ったり鏡で見たりなどして、比較的確認しやすい

筋肉です。

・まずは背中を壁につけてみましょう。

「頭部を後ろに引く」というと、顎を上げてしまう方が多いのですが、

顎はすこし引くようにすると、頸椎は引き伸ばされます。

そのまま後頭部を水平に壁に押してみましょう。

うまくいけば矢印のように、後頭部は後ろに、反対に胸は前に開くことができます。

さらに後頭部で壁を押したまま、首を左右に振ると、胸鎖乳突筋が出てきます。

バレエダンサーの頸などを見ると、この部分がよく発達していますよね。

もし電車に乗って運良く座れたら、後頭部で窓を少しだけ押してみましょう!

前に傾きがちな頭部を、より負担のかからない位置に修正することができます。

誰にも気づかれずにピラティスの実践ができるでしょう

さて、今日は「頸の後ろを伸ばす」というテーマに迫ってみたいと思います!

人間の頭はボーリングの球と同じぐらいの重さだと、よく言われています。

位置を考えると、頭部は身体のなかでも一番高いところにあって、さらに頸椎の

小さな骨でそれを支えるのですから、どうしても不安定になります。

特に長時間、同じ姿勢で眼を使う方などは、疲れると頭が前に傾き、

それにつられるようにして左右の肩甲骨は外側に開き、前側の胸は詰まりがちに

なります。

背中側から見た図。丸で示したところが緊張する。

結果的に、肩や首にだるさ・重さが生じてしまうのです。

筋肉で見ると、主に以下の二つの部分が引っ張られて緊張している状態です。

僧帽筋は主に上のほう。後頭部から背中を引っ張ることで不調が生じます。

肩甲挙筋。頸椎から肩甲骨の上部に繋がっています。

不調を感じている方は、このあたりの筋肉に、なんとなく思い当たるフシがある

でしょうか・・?

一方で、「前に出ている頭部を引く」ために、積極的に使いたい筋肉があります。

胸鎖乳突筋。

耳の後ろに丸い小さな丘のような硬い骨(乳様突起)があります。

そこから鎖骨に繋がっている筋肉が、胸鎖乳突筋です。

身体の前側についているので、触ったり鏡で見たりなどして、比較的確認しやすい

筋肉です。

・まずは背中を壁につけてみましょう。

「頭部を後ろに引く」というと、顎を上げてしまう方が多いのですが、

顎はすこし引くようにすると、頸椎は引き伸ばされます。

そのまま後頭部を水平に壁に押してみましょう。

うまくいけば矢印のように、後頭部は後ろに、反対に胸は前に開くことができます。

さらに後頭部で壁を押したまま、首を左右に振ると、胸鎖乳突筋が出てきます。

バレエダンサーの頸などを見ると、この部分がよく発達していますよね。

もし電車に乗って運良く座れたら、後頭部で窓を少しだけ押してみましょう!

前に傾きがちな頭部を、より負担のかからない位置に修正することができます。

誰にも気づかれずにピラティスの実践ができるでしょう