おはようございます!

今日は、何の日??

初大師ですね・・・

四天王寺さんもいっぱいやろうな~~^^

さて、今日は・・・・

1月3日の日は、四天王寺~愛染さん~・・・・

そして、帰りに難波の宮跡に寄ってきました。

難波の宮跡!

http://ariosu-web.hp.infoseek.co.jp/t/miya.htm

http://ariosu-web.hp.infoseek.co.jp/t/miya.htm

前期と後期と2回大阪にも都があったんですね。

知らなかった・・・・

歴史で習って記憶にあるのは、平城京と平安京しか。。。。

その間にもあっちこっちと都が移動してるんですね。

ちとお勉強

泊瀬朝倉宮(はつせのあさくらのみや) (奈良県桜井市) 456年 - 479年 雄略天皇

磐余甕栗宮(いわれのみかくりのみや) (奈良県桜井市) 480年 - 484年 清寧天皇

近飛鳥八釣宮(ちかつあすかやつりのみや) (奈良県明日香村) 485年 - 487年 顕宗天皇

石上広高宮(いそのかみひろたかのみや) (奈良県天理市) 488年 - 498年 仁賢天皇

泊瀬列城宮(はつせのなみきのみや) (奈良県桜井市) 498年 - 507年 武烈天皇

樟葉宮(くすば) (大阪府枚方市) 507年 - 511年 継体天皇

筒城宮(つつきのみや) (京都府京田辺市) 511年 - 518年 継体天皇

弟国宮(おとくにのみや) (京都府長岡京市) 518年 - 526年 継体天皇

磐余玉穂宮(いわれのたまほのみや) (奈良県桜井市) 526年 - 532年 継体天皇

勾金橋宮(まがりのかなはし) (奈良県橿原市) 532年 - 535年 宣化天皇

檜隈廬入野宮(ひのくまのいおりの) (奈良県桜井市) 535年 - 539年 宣化天皇

磯城島金刺宮(しきしまのかなさしのみや) (奈良県明日香村) 540年 - 571年 欽明天皇 橘の宮(橘寺)

百済大井宮 (大阪府河内長野市・奈良県広陵町・大阪府富田林市・奈良県桜井市など諸説あり) 572年 - 575年 敏達天皇

訳語田幸玉宮(おさたのさきたまのみや) (奈良県桜井市) 575年 - 585年 敏達天皇

磐余池辺雙槻宮 (奈良県磯城郡) 585年 - 587年 用明天皇

倉梯柴垣宮 (奈良県磯城郡) 587年 - 592年 崇峻天皇

飛鳥豊浦宮 (奈良県明日香村) 593年 - 603年 推古天皇

飛鳥小墾田宮 (奈良県明日香村) 603年 - 629年 推古天皇

飛鳥岡本宮 (奈良県明日香村) 630年 - 636年 舒明天皇

田中宮 (奈良県橿原市田中町) 636年 - 639年 舒明天皇

百済宮 (奈良県広陵町) 640年 - 641年 舒明天皇

飛鳥小墾田宮 (奈良県明日香村) 642年 - 643年 皇極天皇

飛鳥板蓋宮 (奈良県明日香村) 643年 - 645年 皇極天皇

難波長柄豊碕宮 (大阪府大阪市) 645年 - 654年 孝徳天皇

飛鳥板蓋宮 (奈良県明日香村) 655年 - 655年 斉明天皇

飛鳥川原宮 (奈良県明日香村) 655年 - 655年 斉明天皇

後飛鳥岡本宮 (奈良県明日香村) 656年 - 660年 斉明天皇

朝倉橘広庭宮 (福岡県朝倉市) 661年 - 661年 斉明天皇

近江大津京 (滋賀県大津市) 667年 - 672年 天智天皇-弘文天皇

飛鳥浄御原宮 (奈良県明日香村) 672年 - 694年 天武天皇-持統天皇

藤原京 (奈良県橿原市) 694年 - 710年 持統天皇-文武天皇-元明天皇

平城京 (奈良県奈良市) 710年 - 740年 元明天皇 難波宮

恭仁京 (京都府木津川市加茂町) 740年 - 744年 聖武天皇 紫香楽宮

難波京 (大阪府大阪市) 744年 - 744年 聖武天皇

平城京 (奈良県奈良市) 745年5月 - 784年 聖武天皇 保良宮、難波宮、由義宮

長岡京 (京都府向日市、長岡京市、京都市) 784年 - 794年

平安京 (京都府京都市) 794年 - 1180年

福原京 (兵庫県神戸市) 1180年6月 - 1180年11月

平安京 (京都府京都市) 1180年 - 1868年

(南朝)吉野行宮 (奈良県吉野町) 1336年 - 1348年、1373年

(南朝)賀名生行宮 (奈良県五條市賀名生) 1336年・1348年 - 1351年・1352年 - 1354年・1373年 - 1392年、

(南朝)天野行宮 (大阪府河内長野市天野町、金剛寺) 1354年 - 1359年、

(南朝)住吉行宮 (大阪府大阪市住吉区) 1360年 - 1373年

おもしろいですね^^

こんだけ、あっちこっちに都が移動するとは・・・・

勉強になりました

大都会の真ん中の広っぱって感じですわ^^

八角堂!

大極殿

この上に登ると・・・・

太閤はんも良く見えますねん^^

25年前くらいまでは、条例で大阪城より高い建物は、作れなかったのに、今や建ってる立ってる

乱立でんな

では、

本日も、笑顔と気合で乗り切りまっしょい!

去年の同日の日記

http://blog.goo.ne.jp/takomusume97/d/200801121

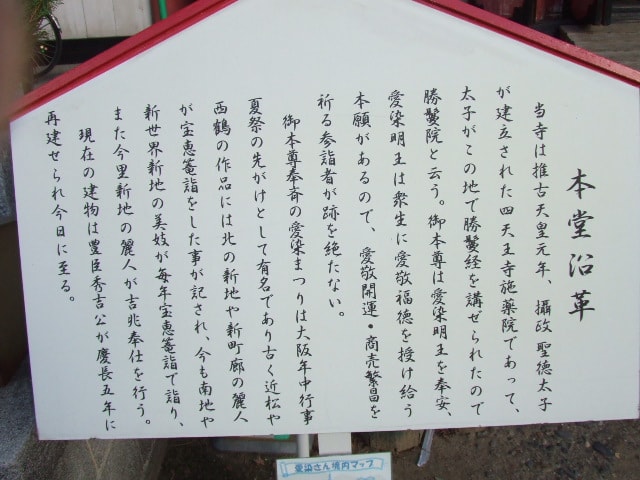

四天王寺

四天王寺