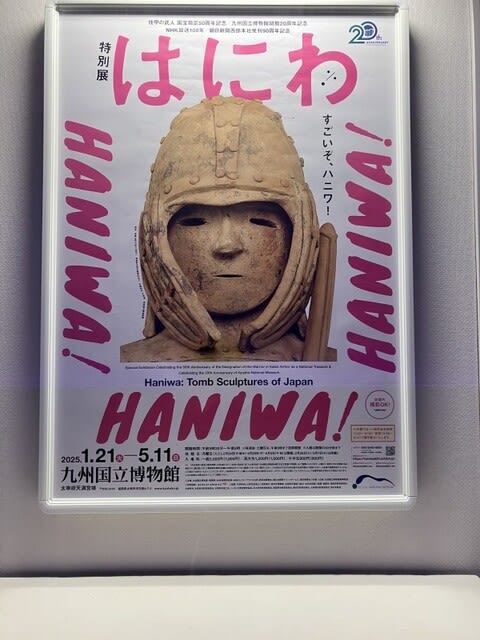

先日、「九州国立博物館」で、開催されている「はにわ展」を見てきました。

「太宰府天満宮」側の入口から、エスカレーターに乗り、向かいました。

埴輪とは、王の墓である古墳に立て並べられた素焼きの造形で、古墳時代(3世紀~6世紀)の350年間、時期や地域ごとに個性豊かな埴輪が作られ、王をとりまく人々や当時の生活の様子を今に伝えています。なかでも国宝「埴輪 挂甲の武人」は最高傑作といえる作品です。

埴輪として初めて国宝となった「埴輪 挂甲の武人」には、同じ工房で作成された可能性も指摘されるほど、兄弟のようによく似た埴輪が4体あります。そのうちの1体は、現在アメリカのシアトル美術館が所蔵しており、日本で見られる機会は限られています。今回、5体の挂甲の武人を史上初めて一堂に集め、展示されています。

(美術展ナビHPより

https://artexhibition.jp/topics/news/20250123-AEJ2565360/ )

* 挂甲とは 胴を防護するために小札(こざね)を紐で組合せて構成した甲(よろい)です。

国宝 埴輪 挂甲の武人

群馬県太田市飯塚町出土 古墳時代・6世紀 東京国立博物館

重要文化財 埴輪 挂甲の武人(部分)

群馬県太田市成塚町出土 古墳時代・6世紀 群馬・相川考古館

埴輪 挂甲の武人

群馬県太田市出土 古墳時代・6世紀 アメリカ、シアトル美術館

埴輪 挂甲の武人

群馬県伊勢崎市安堀町出土 古墳時代・6世紀 千葉・国立歴史民俗博物館

重要文化財 埴輪 挂甲の武人

群馬県太田市世良田町出土 古墳時代・6世紀 奈良・天理大学附属天理参考館

国宝「埴輪 挂甲の武人」には、表面に色が塗られていた痕跡が各所に残っています。平成29(2017)年から平成31(2019)年に実施した解体修理に際し、詳細な観察と分析を行いました。その結果、白、赤、灰の3色が全体に塗り分 けられていたことがわかりました。このたび実物大で彩色復元を行い、製作当時の姿を見ることができます。

武人埴輪模型 吉田白嶺作 大正元年 土製 東京国立博物館

明治天皇が眠る伏見桃山陵に奉献された、埴輪「御陵鎮護の神将」と同じ型で作られたもの。

大きな「円筒埴輪」も展示されていました。

埴輪 踊る人々

埼玉県熊谷市 野原古墳出土 古墳時代・6世紀 東京国立博物館

重要文化財 子持家形埴輪

宮崎県西都市 西都原古墳群出土 古墳時代・5世紀 東京国立博物館

国宝 あぐらの男子

群馬県高崎市 綿貫観音山古墳出土 古墳時代6世紀 群馬県立歴史博物館保管

埴輪 力士

大阪府高槻市 今城塚古墳出土 古墳時代・6世紀 大阪・高槻市立今城塚古代歴史館

埴輪 二人童女 栃木県足利市熊野古墳出土 古墳時代(6世紀)

80 東京国立博物館 81 足利市ふるさと学習資料館保管

埴輪 踊る人

伝群馬県出土 古墳時代(6世紀) 埼玉県立さきたま史跡の博物館

埴輪 首飾をする女子

東京都港区芝丸山第8号墳出土 古墳時代(6世紀) 東京国立博物館

馬形埴輪

群馬県前橋市白藤古墳群V-4号墳出土 古墳時代(6世紀) 前橋市粕川歴史民俗資料館保管

大変有意義な時間を過ごす事が出来ました。