昨日、小学生の娘が持って帰った手紙に

“図書だより”がありました。

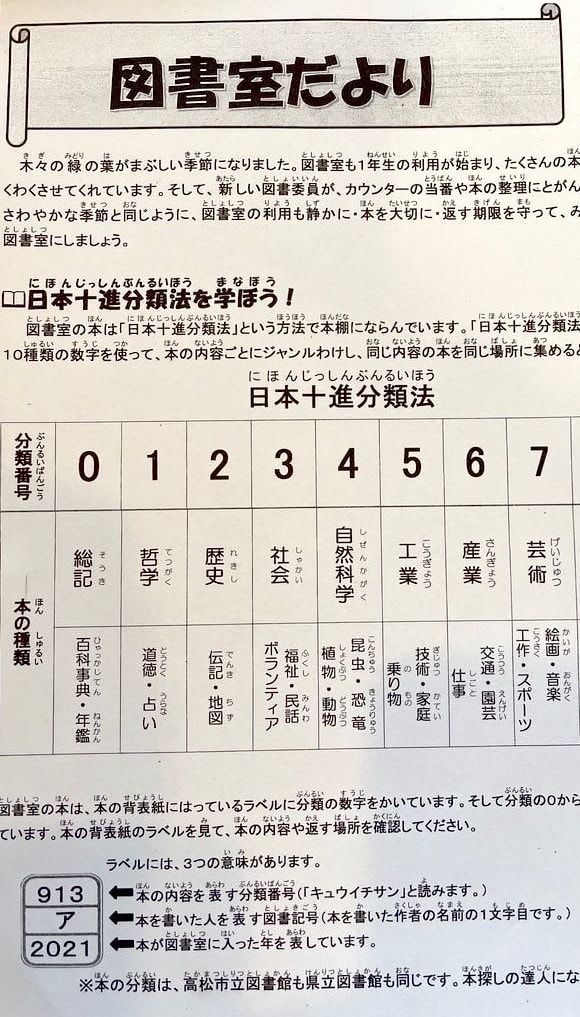

そこには図書館の本のラベルの意味が書いてありました。

分類には日本十進分類法が使われているとの事で

日本十進分類法とは

全ての本を内容によって1類から9類までに分類し、どれにも当てはまらないものを0類(総記)として全部で10のグループに分け、さらにそれぞれのグループを10に分けて、細分化しています。

上段の数字は

「きゅう・いち・さん」と読みます。

1番左が9なので“文学”で

2番目が1なので“日本文学”となり

3番目が3なので“小説・物語”となります。

真ん中の段は著者か書名の頭文字です。

下段は巻冊記号と言い、百貨辞典やシリーズ物などの本の何冊目かを表しています。

図書館により異なる場合もあるようで

例えば娘の小学校の図書館では、

下段には本が図書館に来た年が記入してあるそうです。

何気ない手紙でも大変勉強になりました。

最近、本は買う事がほとんどですが、

メルカリで売るくらいなら図書館で借りた方がエコですね😊

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます