コロナウィルスとの闘いで世界が大変ななか、私も外出自粛で、2カ月ほど、美術館などに行けてません。

そこで、溜まったストレスの発散、というわけではありませんが、アート展の写真在庫を、大放出!(安売りチラシか)

まずは、2019年9月8、9日(日・月)京都・富山のアート巡りから、

「ドレスコード? 着る人たちのゲーム」(京都国立近代美術館)は1月に紹介しましたので、関連した同美術館の常設展を紹介。

ドレスコード展とタイアップして、”着る”に関連した展示で、京都らしく、まず和装。

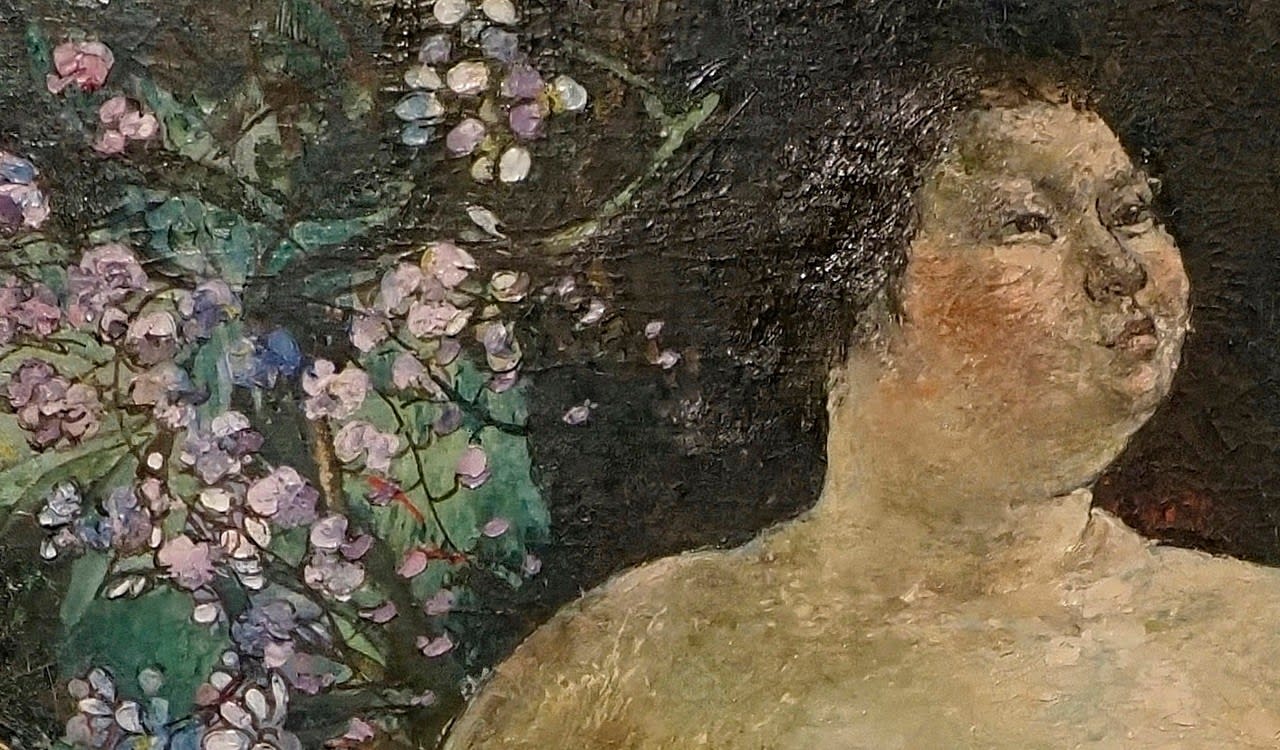

爽やかな美人画で開幕。

端正な容貌をアップで。

展示コーナの企画趣旨です。

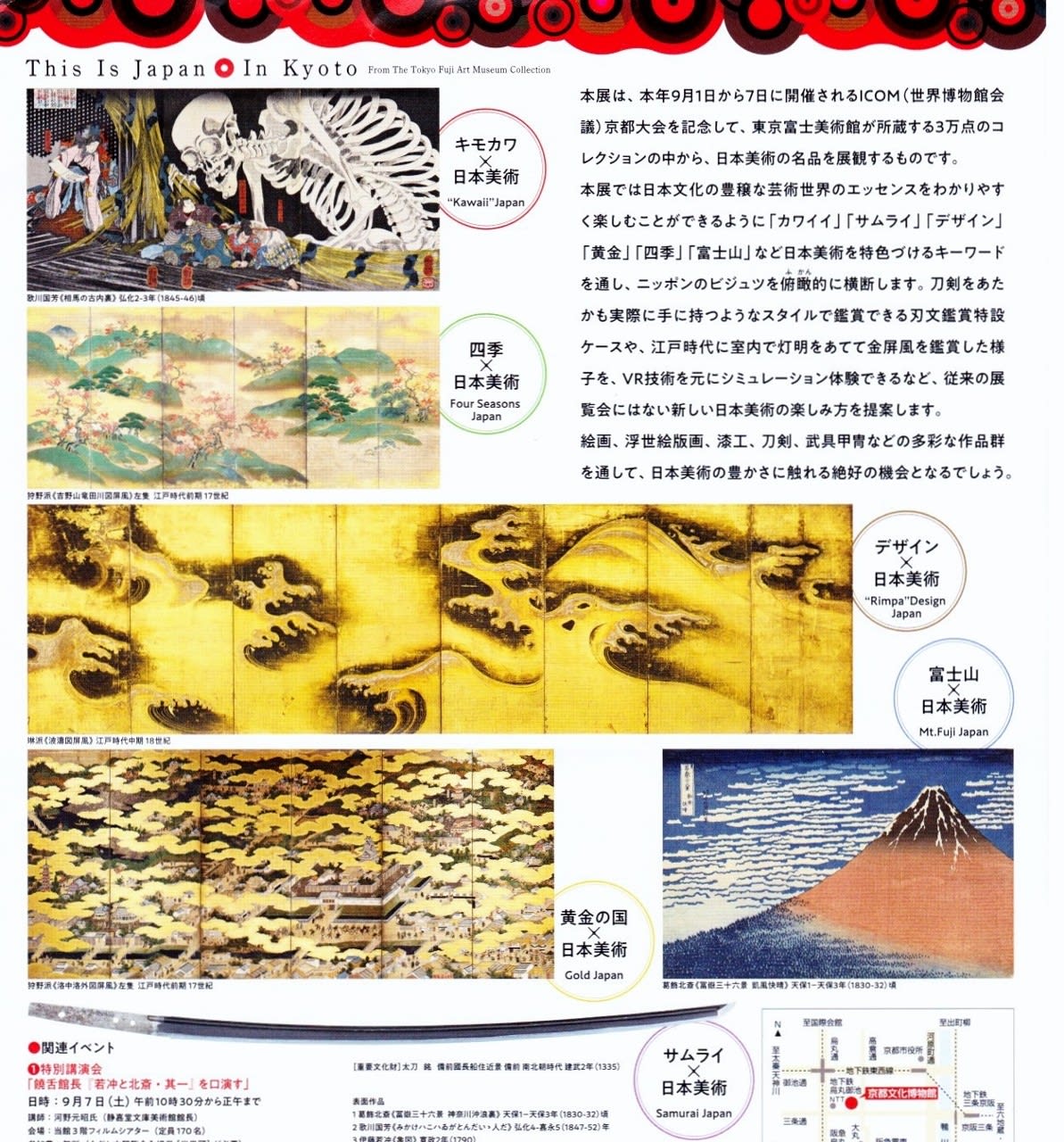

この時期、京都で多様な展覧会が催されたのは、ICOM(国際博物館会議)の3年毎に開催される大会が京都で行われたためで

世界141の国と地域から、3000人を超える博物館の専門家が集った。

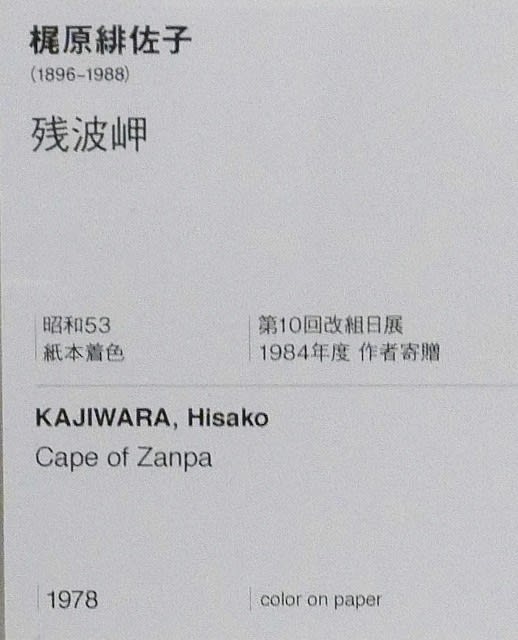

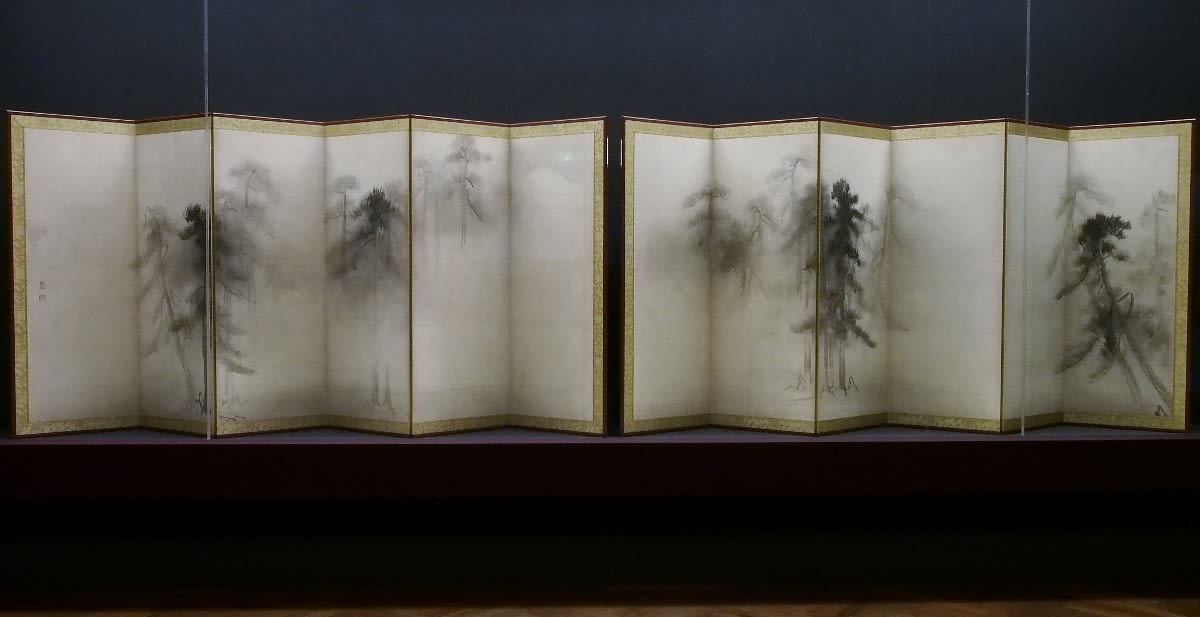

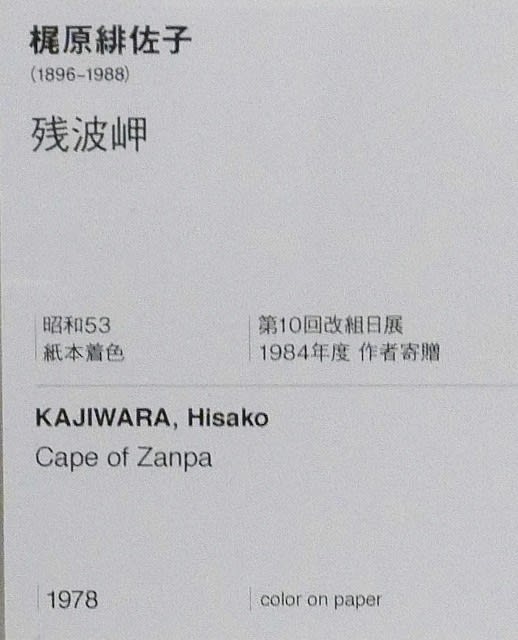

次は梶原緋佐子、舞台は沖縄の残波岬、琉球絣を着た若い女性が描かれている。

梶原緋佐子、82歳のときの作品ですが、若々しく爽やかですね。

菊池啓月に入門した梶原緋佐子は、大正時代は社会の下層で生きる女性を描いていましたが、昭和に入り

師の菊池啓月似の画風に転向した。 そこから画壇に認められていくのですが、私は大正期の作品も素晴

らしいと思うし、実際、再評価されているようだ。 この作品は、晩年の代表作。

これもアップで。

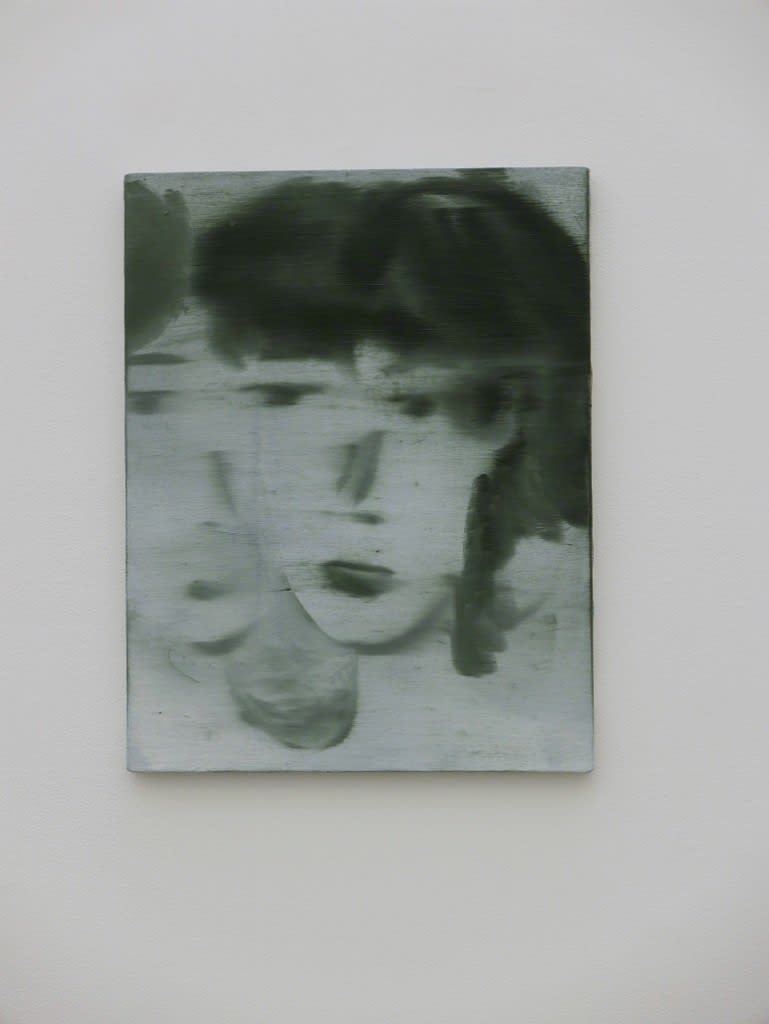

次は、甲斐庄楠音(かいのしょう ただおと)

現地でこの作品を見たとき、少し驚きました。

というのは、この作品は、奇麗な美人画の印象だったから!(少し、妖艶なところもありますが)。

私が彼の作品に抱いていたイメージは、岸田劉生が”デロリ”と名付けた少しグロテスクなものだったのです。

過去のブログ記事から→稲垣仲静・稔次郎兄弟展 2

これからの美術館事典 #3 東京国立近代美術館(2015.6.28)

この作品は、少し妖艶な匂いはするのですが、グロテスクではない。

ついでにWebサイトで甲斐庄楠音を調べてみると、幼少期から喘息など病弱だったこと、女装趣味やホモセクシュアルなどの噂、

土田麦僊に「穢い絵」と言われて展覧会の展示を断られたこと、その後、映画監督の溝口健二に見いだされ、歴史考証家として

映画の世界で活躍したこと、青年時代に失恋をして生涯独身だった・・・等、複雑な人生を歩んだ方です。

そのなかに、彼と彼の愛人”トク”の写真があったのですが、彼の描いた作品の女性の多くが、トクによく似ている。この「秋心」も

そうです。

この作品のアップです。

顔のぼかした表現、目や周りや、影部分の赤味などが、端正ではないけどグっとくる表現です。

それと、衣装の観点からいうと、背景などの衣装のデザイン、よく研究していると感じます。 映画の歴史考証でも

力を発揮したのは、むべなるかな。

次は、夏の日本画

鑑賞した9月8日は、猛暑日でした。 こういう絵を見て、気持ちだけでも涼みました。

いよいよ、ドレスコード展とタイアップしたコーナーです。

戦後日本を代表する写真家のひとりである、東松照明のまんだらシリーズ

田山の花踊りは、私も初めて聞く名前です。雨乞いの神事らしいのですが、写っている

虚無僧のような衣装には驚きました。

ずいき(里芋の茎)など食物で飾った御輿などが繰り出し、1年の五穀豊穣を感謝する祭。

氏子地域より選ばれた女児による「八乙女田舞(やおとめたまい)」の奉納があり、親に手を引かれて歩く

その女児を撮ったもの。

今気が付いたのですが、白粉で塗った顔に薄っすら紅が入っています。 甲斐庄楠音の「秋心」の紅もリアル

な描写だったんだ。

平安遷都1100年を記念して明治28(1895)年に始まった時代祭は、平安神宮の大祭。

明治維新時代から平安京の造営された延暦時代まで、約2000人の市民が、時代時代のスタイルに扮して

京都のまちを練り歩く時代風俗行列。

初夏の京都を優雅な行列で彩る葵祭。今から約1500年前に始まったとされる下鴨神社と上賀茂神社の例祭で

もともとは「賀茂祭」と呼ばれていた。 江戸時代に祭が再興されてから葵の葉を飾るようになり、「葵祭」

と呼ばれるようになった。

祭の見どころである「路頭の儀」、500余名の行列が続く。 写真は、「御所車」と呼ばれている藤の花の

装飾をした牛車。 その牛車を引く牛童(うしわらわ)の手を引く洋装のお母さん!

清凉寺(せいりょうじ)・嵯峨釈迦堂(さがしゃかどう)は第52代・嵯峨天皇の皇子で、光源氏のモデルとも言われている

左大臣・源融(みなもとのとおる)の山荘・棲霞観(せいかかん)があった場所です。 その後、寺院が建てられ、鎌倉時代

の1279年(弘安2年)に円覚上人(えんがくしょうにん)が遊戯即念仏を広める為に始めたと言われている嵯峨大念仏狂言は

演者が面を着ける仮面劇で、台詞がない無言劇(仏教パントマイム)。

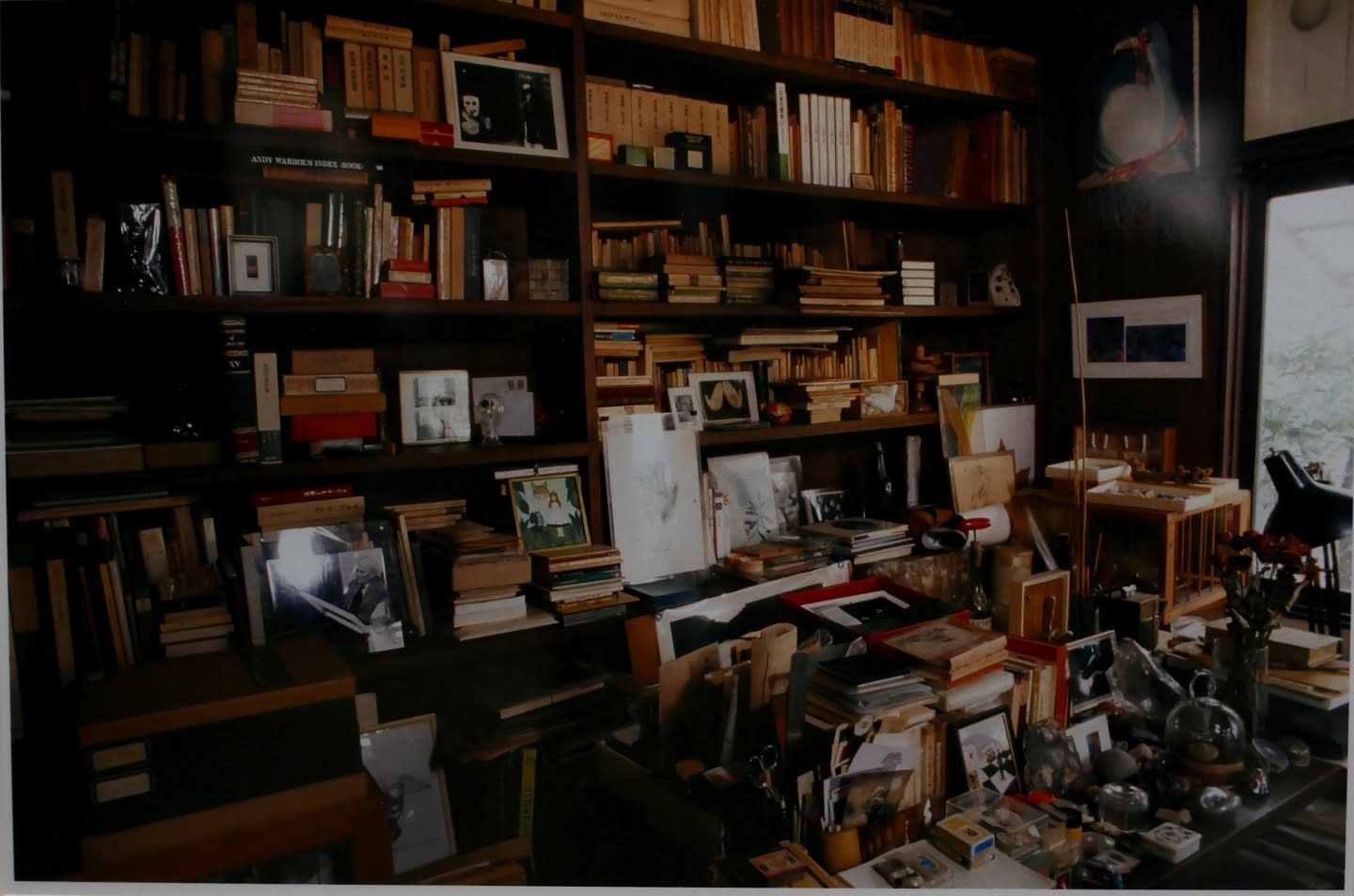

次は池田満寿夫(1934-1997)

鮮やかな西陣織のテーストが眼に飛び込んできました。 花鳥風月を現代ア-ティストが料理したこの躍動感!

右から《天女乱舞A》、《天女乱舞B》、《天女乱舞C》 1988 いずれもリトグラフ・紙

右から《天女乱舞D》、《天女乱舞E》1988 いずれもリトグラフ・紙

会場光景です。

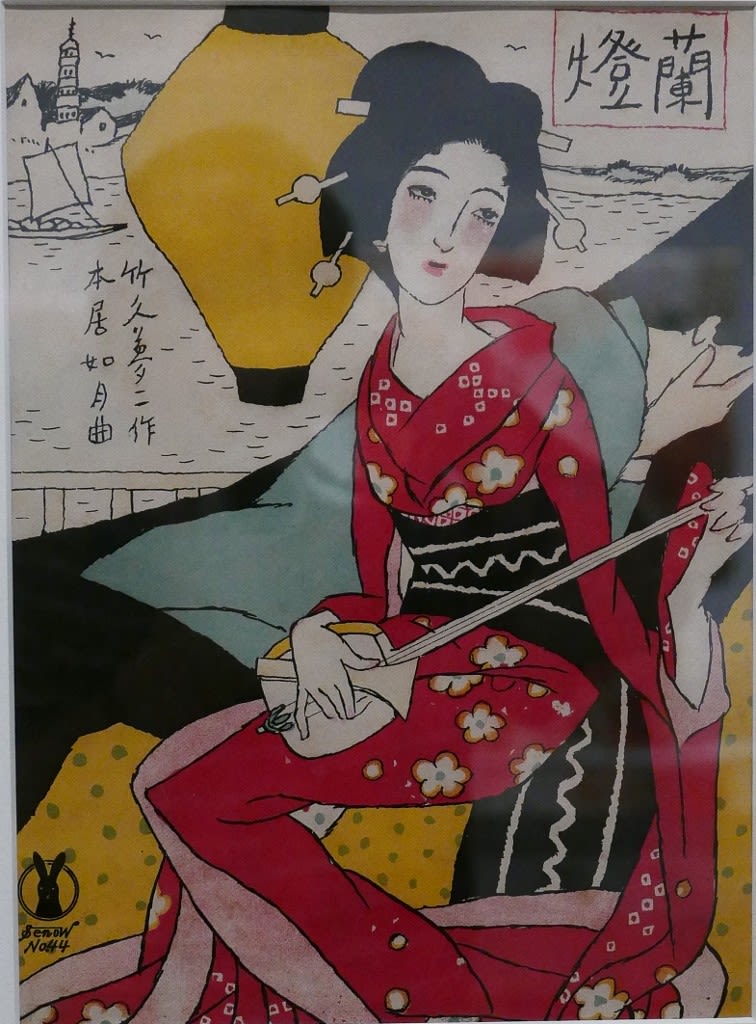

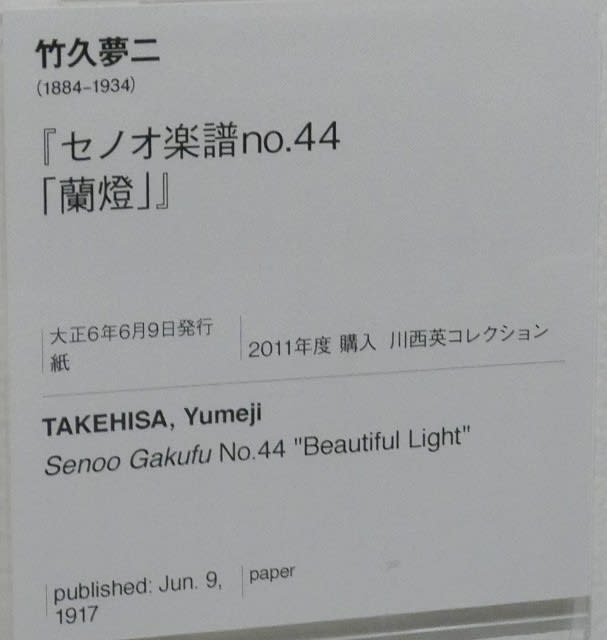

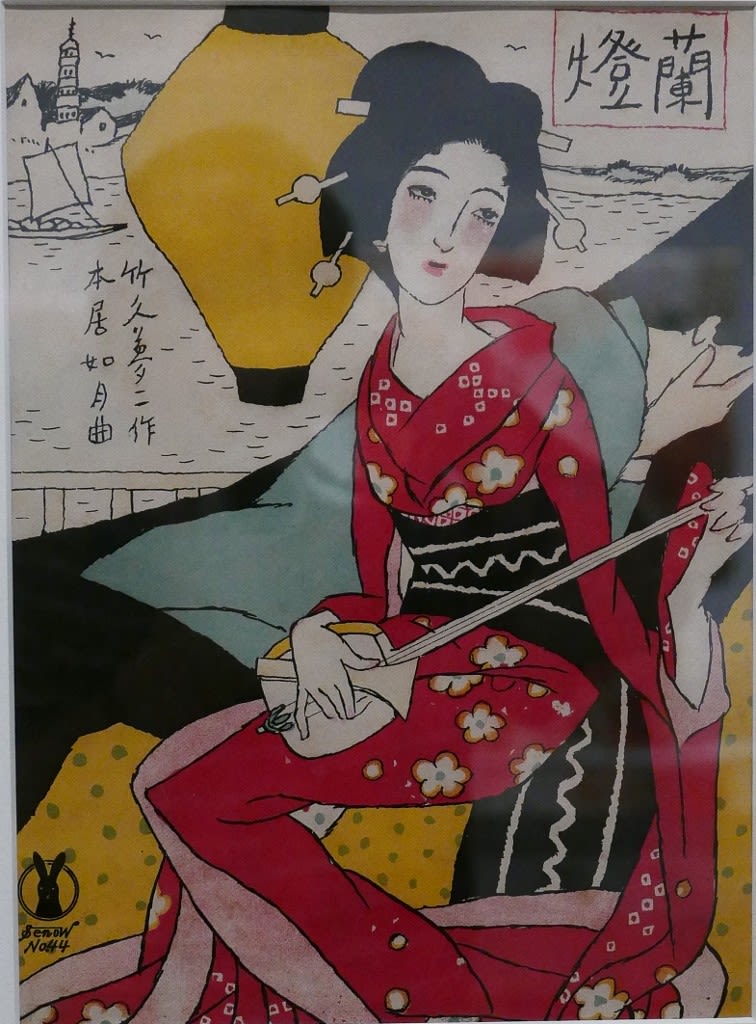

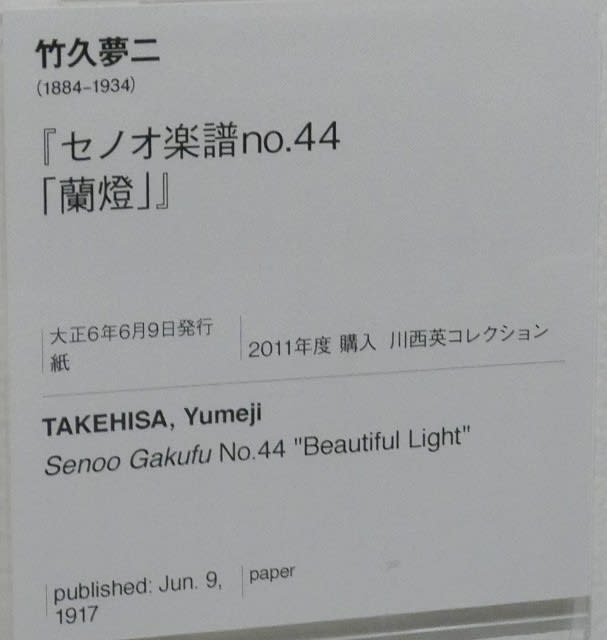

竹久夢二、私は、ぶるっとこない画家なのですが、個性的であることは間違いない。

今回の夢二の作品のなかでは、次の4点が良かった。

有刺鉄線のような描線が面白い!

顔の表情、手指の組み方など、いいですねー。

今、気が付いたのですが「宵待草」ではなくて「待宵草」になっています。 自筆の原紙にも「待宵草」となっていて

当初は「待宵草」としていたものの、語感の良さから、途中で「宵待草」に変えたとか。 花の学名は「待宵草」。

風呂敷のデザイン、さきほどの包み紙といい、商業デザインに長けています。

「蘭燈」の楽譜の表紙絵です。 歌詞は

和蘭(おらんだ)屋敷に提灯つけば

ロテのお菊さんはいそいそと

羞恥草(はにかみぐさ)は窓の下

玉蟲色の長椅子に

やるせない袖打ちかけて

サミセン弾けばロテも泣く

フランスの作家ピエール・ロティが1893年に書いた「お菊夫人」をもとにした夢二の作詞。

ロティは、海軍士官として日本を訪れており、1885年には長崎に滞在し、現地妻を囲ったのだとか。

衣装です。

森口 華弘の訪問着は、東京国立近代美術館・工芸館で、何度か見ていて、みんなとても素晴らしい。

この作品は一見、モノトーンで地味に見えますが、気品があります。 着こなせる人は限られそう。

アップです。 衣装にも落款があるのは初めてみました。

展示光景です。

和服のボリューム感や色柄がパッと眼に入ります。 顔が婦人雑誌の表紙っぽいなー。

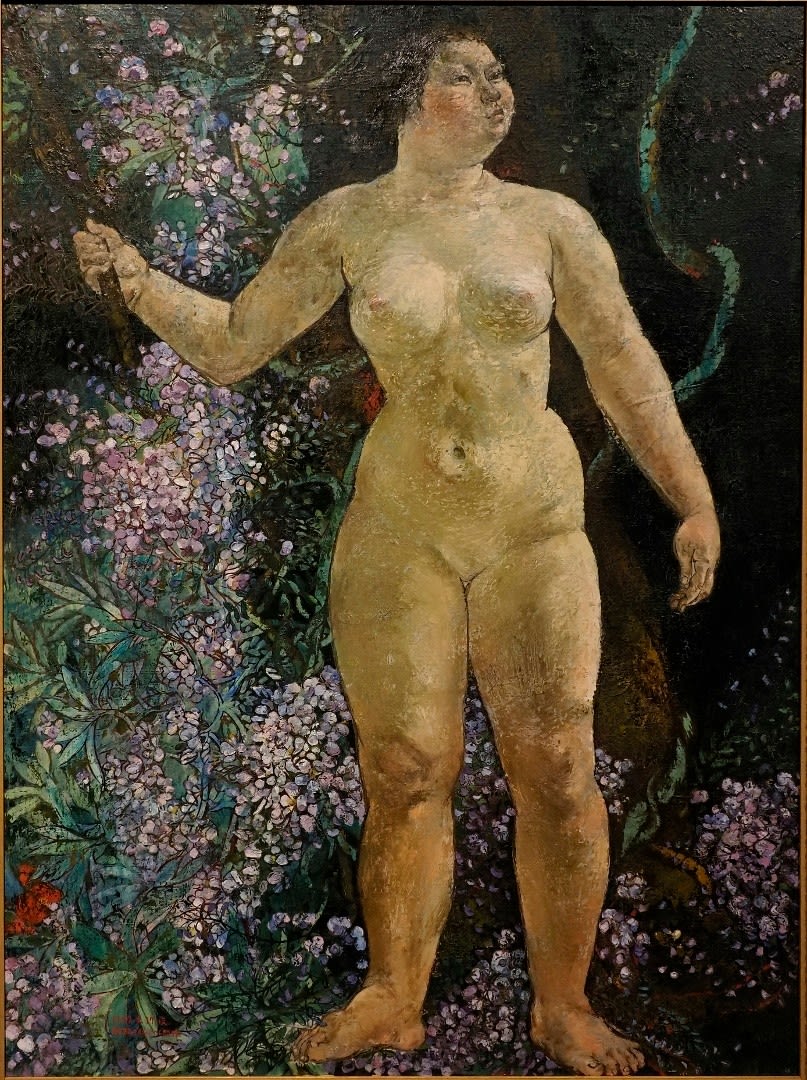

"装う人/脱ぐ人 "コーナの解説に

”裸体に意味や美を見出せてなかったにもかかわらず、西洋美術に倣って、見よう見まねで裸体を表現した”

・・・なるほど。 ただ、もう少し前の世代で、青木繁の作品には、日本の神話にちなんだ美がありますが、当時は

評価されなかった。

小磯良平の絵は、さすがと思います。

今見て?と思ったのは、この絵の左側の人の衣装。 赤いポロシャツの上に和服を着ているように見えるのですが。

長谷川利行です。 この人の絵のパンチ力には恐れ入ります。 画中の裸体画も効いてます。

熊谷守一。 シンプルですが、化粧の特徴を捕らえた彼らしい作品。 熊?の毛皮もなんだか嬉しそう。

熊谷守一(1880-1977) 《化粧》 昭和31 油彩・紙に板

見終えて、美術館4階の窓から下を見ると、強い日差しの中、和服の女性が通り過ぎていきました。

美術館を出て、次の京都文化博物館に行くため、地下鉄東山駅を目指していく途中、白川筋の対岸に京都の町屋らしい建物。