裏技でゆっくり桜を見るだけではもったいないので

ちゃんと本来の造幣博物館も見学してきました。

↓造幣博物館の建物です。

博物館の建物の周りには芝桜が満開

現在の造幣局

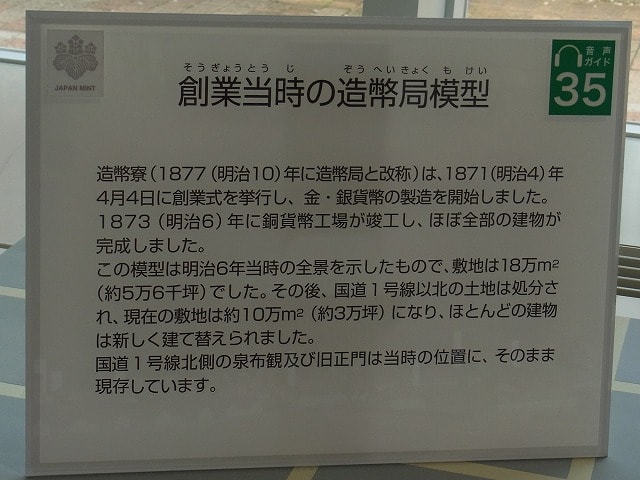

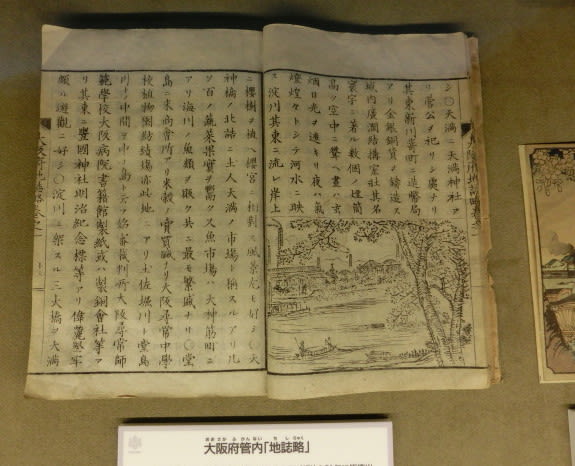

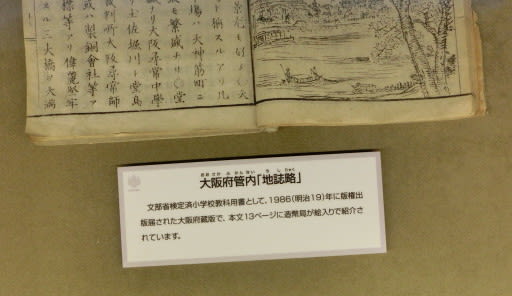

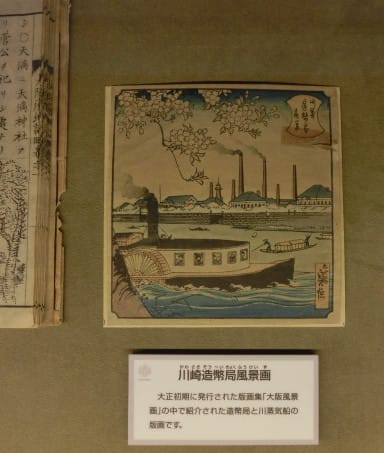

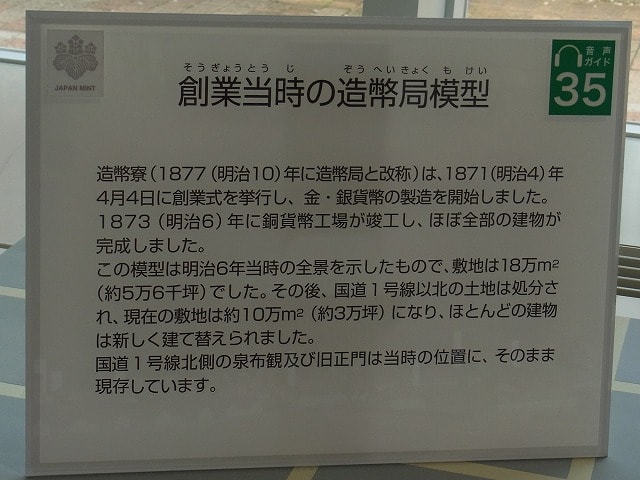

↓創業当時の造幣局(今よりも広かったんですね)

大時計

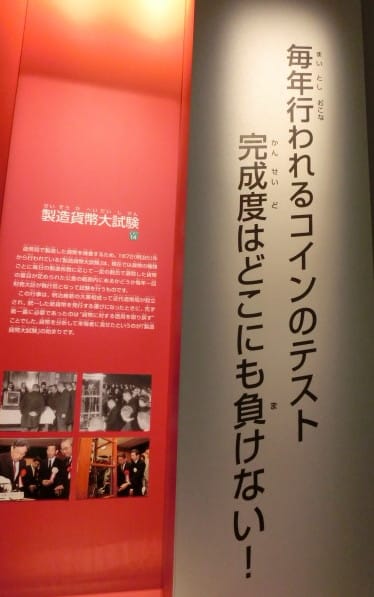

現在、私たちが使っている

500円、100円、50円、10円、5円、1円。。。6種類の貨幣を

全てここの<造幣局> で製造しているそうです。

で製造しているそうです。

ちなみに

紙幣は<国立印刷局> で印刷されています。

で印刷されています。

東京港区が本局で

全国に7工場(虎の門、滝野川、王子、小田原、静岡、彦根、岡山)あるそうです。

さて

博物館の中すべてを紹介するわけにはいきませんので

少しだけ

<早道(はやみち)道中用銭入れ>

江戸時代の道中用の財布で

袋の部分と差し込み式の筒の部分からなっており皮製のものが多く

その中央を角帯に挟み、紐を通して腰に下げるため落とす心配がなく

下の袋の部分に小銭を

上の筒には一分銀・一朱銀・豆板銀などの小粒の金銀貨幣などを入れた。

<銭枡(ぜにます)江戸時代、両替商が使っていたものです>

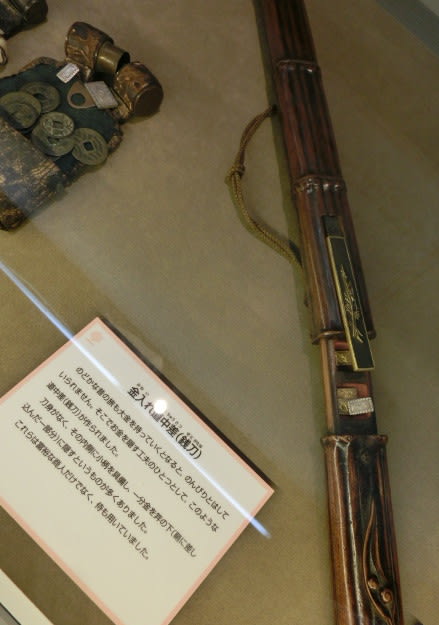

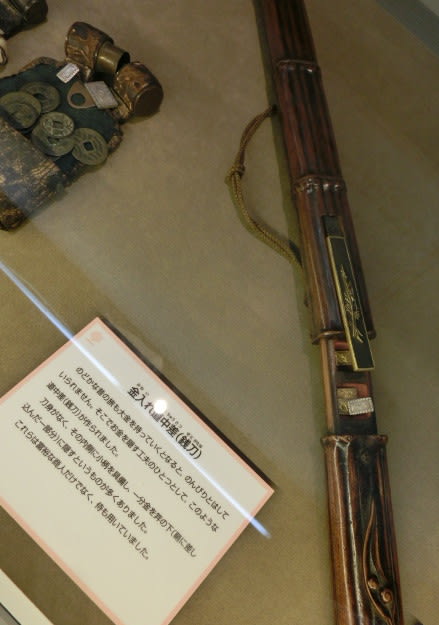

<金入れ道中差(かねいれどうちゅうさつ)「銭刀 : ぜにがたな」>

のどかな昔の旅も大金を持って行くとなると

のんびりとはしていられません。

そこで、お金を隠す工夫のひとつとして

このような道中差「銭刀」が作られました。

刀身がなく、その内側に小柄を具備し

一分金を宑の下(鞘に差し込んだ一部分)に隠すというものが多くありました。

これらは富裕な商人だけでなく、侍も用いていました。

見ごたえのある貴重な資料がいっぱい

皆様も機会があれば是非ご覧になってみて下さいね

ちゃんと本来の造幣博物館も見学してきました。

↓造幣博物館の建物です。

博物館の建物の周りには芝桜が満開

現在の造幣局

↓創業当時の造幣局(今よりも広かったんですね)

大時計

現在、私たちが使っている

500円、100円、50円、10円、5円、1円。。。6種類の貨幣を

全てここの<造幣局>

で製造しているそうです。

で製造しているそうです。

ちなみに

紙幣は<国立印刷局>

で印刷されています。

で印刷されています。東京港区が本局で

全国に7工場(虎の門、滝野川、王子、小田原、静岡、彦根、岡山)あるそうです。

さて

博物館の中すべてを紹介するわけにはいきませんので

少しだけ

<早道(はやみち)道中用銭入れ>

江戸時代の道中用の財布で

袋の部分と差し込み式の筒の部分からなっており皮製のものが多く

その中央を角帯に挟み、紐を通して腰に下げるため落とす心配がなく

下の袋の部分に小銭を

上の筒には一分銀・一朱銀・豆板銀などの小粒の金銀貨幣などを入れた。

<銭枡(ぜにます)江戸時代、両替商が使っていたものです>

<金入れ道中差(かねいれどうちゅうさつ)「銭刀 : ぜにがたな」>

のどかな昔の旅も大金を持って行くとなると

のんびりとはしていられません。

そこで、お金を隠す工夫のひとつとして

このような道中差「銭刀」が作られました。

刀身がなく、その内側に小柄を具備し

一分金を宑の下(鞘に差し込んだ一部分)に隠すというものが多くありました。

これらは富裕な商人だけでなく、侍も用いていました。

見ごたえのある貴重な資料がいっぱい

皆様も機会があれば是非ご覧になってみて下さいね