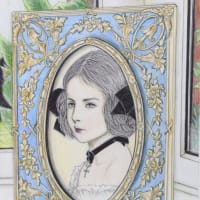

このイラストは私のblogの読者様であり、

イラストレーターでもあられる

snowdrop様に描いていただいた作品です。

#13イラストのリクエスト〜『板垣退助』 - snow drop~ 喜怒哀楽 そこから見えてくるもの…

皆さま、お疲れ様ですつい最近まで30℃近い日々だったのが一気に10℃下がってま、今は20℃前後寒い地方では10℃以下になってるところもありま...

#13イラストのリクエスト〜『板垣退助』 - snow drop~ 喜怒哀楽 そこから見えてくるもの…

(snowdrop様のblogリンク先)

Snowdrop様

素晴らしいイラストをありがとうございました。

心から感謝いたします。

第5話 祝言

お菊が去った後、退助の心は虚ろのままだった。

喪失感が招く悲しさと寂しさに

打ちひしがれる日々が続く。

お菊を失った痛みは甚大であったが、

いつまでも沈んでばかりはいられない。

親友象二郎の存在が

退助の立ち直りの手助けとなり

次第に前を向く事ができるようになった。

ヤンチャだった退助は

武術の持つ魅力に傾倒し、

兵学にも興味を示すようになる。

自分が強くなり世の中を変えなければ

欲しい物は手に入らない。

当時まだ自由という言葉は存在しないが、

退助の中ではその概念が確立されていた。

自分を律し、世に号令を発する人材になる。

不敵にも封建社会に於いて、

絶対に不可能な夢を抱きはじめていた。

そして自ら希望し、

無双直伝英信流居合道場の門をたたく。

退助は稽古に没頭し

たちまち頭角を現すようになった。

しかし象二郎と遊ぶ時は

徹底して遊ぶ。

退助と象二郎は水泳が得意で

渓流釣りが大好きである。

また三度の飯より悪さも大好き。

近郊の川で

郷士の子たちが釣りをしているのを見かけたら

そばにわざと石を投げ邪魔をし一目散に逃げる。

逆にその仕返しで

自分たちが釣りをしているとき

石を投げられることも。

その結果、自分たちの悪事を棚に上げ、

取っ組み合いの喧嘩をしたりもする。

そんな日常の中で

「昨日の敵は今日の友」

との言葉通り、

次第に上士・下士の垣根を超えた

悪ガキ同士、友達の輪ができてきた。

そんな退助と象二郎たちは、

まだ心に幼さを残し、

木の枝を木刀代わりに

チャンバラ遊びにも夢中になる。

退助は遊びの際は、

居合の技を禁じ手として自ら封印した。

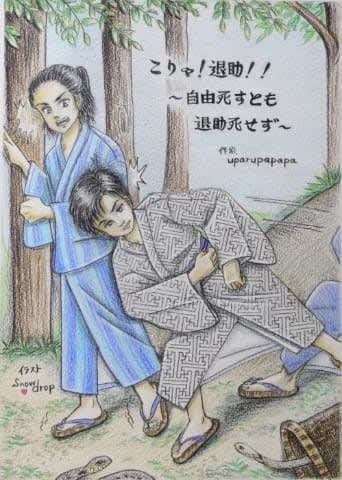

ある日退助は、象二郎を相手におどけた様子で、

「お主に私が会得した奥義を披露してしんぜよう。

『秘儀、蛇(へび)の剣』じゃ!

とくと御覧(ごろう)じろ!」

そう言うと、

身体をくねくね蛇のようにくねらせ、

舌をピロピロ出し入れし、

あたかも自分は蛇の化身であるとの

パフォーマンスをしてみせた。

あっけにとられた象二郎。

あまりに唐突で滑稽な動作に

「プッ!」と吹き出した。

その隙を見せた瞬間、

退助は一気に間合いを詰め、

象二郎ののど元に

剣に見立てた枝の先を突き付ける。

「勝負あった!!」

友の審判の声を合図に

その場に居合わせた者たちは一斉に笑い合う。

「そんな技、いつ思いついた?」

そんな質問に、

「まだまだあるぞ、

最終奥義『ウナギの剣』だろ、『タコの剣』だろ、

『猪の剣』だろ、『キツネの剣』だろ・・・」

「分かった、分かった。もういい、

退助殿はやっぱり天才だ!」

誰もが細かい説明を聞くまでもなく、

呆れてどんな型の剣か想像してしまう。

そんな退助ではあったが

道場では真剣に、熱心に稽古に励む。

遊びの時とは別人の様だった。

だが退助には

ただひとり調子を狂わす者がいる。

道場主の娘「里(さと)」であった。

13歳の里は、15歳の退助から見たら

妹のようなもの。

しかし、退助の実の妹たちと比べると、

甘え上手で人懐っこかった。

「退助、棚の上の小物入れを取って。」

「退助、この栗の皮を剝いて。」

「退助、もう遊び疲れた。」

など、我儘(わがまま)放題である。

だから時々年下の里に

いいように振り回される自分に

イラッとくることがある。

「里どの、私は年上ぞ。

呼び捨てはおやめくだされ。」

いくら言い聞かせても

反省の欠片も見せず、

まったく従わない娘であった。

しかしどこか憎めない。

ズケズケと人の懐(ふところ)に入り込む性格は、

お菊の面影を思い起こさせた。

「ボクはあの娘の僕(しもべ)か?」

自嘲する退助。

そんな関係もやがて大きく変化する。

あれから2年が経過した頃、風の便りで

お菊がどこぞの家に輿入れすると云うのだ。

激しく動揺する退助。

茫然とするが、

苦しさを打ち消そうとするかのように

益々剣術の稽古に没頭した。

やがて道場の主である林弥太夫に認められ

後継者として目(もく)されるようになった。

そして将来娘『里』の婿にとの話が舞い込む。

退助に迷いがでてきた。

返事を保留にして煮え切らない退助。

もう完全にお菊を諦めねばならぬ。

しかし想いを断ち切れない。

どうしたら良いものか?

そんな時、大きな出来事が起こる。

お殿様である山内豊重(容堂)公に

お目見えできるチャンスが到来したのだ。

殿様は自らを『鯨海酔候(げいかいすいこう)』

と称するほど、酔狂を好み、

新しもの好きだった。

その反面、居合術を極めた達人でもある。

藩政改革にも熱心で、

身分の上下を問わず、

広く人材を探す賢人藩主。

藩内に於ける将来の人材発掘と、

自ら傾倒する居合術を見分する目的で

退助の属する無双直伝英信流居合道場にも

白羽の矢が立てられた。

有望な後継者退助は、

友、象二郎を伴い

御前試技を披露する事となり、

参内した。

初めて拝謁した退助は

緊張の極致にいる。

直々(じきじき)の会話は許されるはずもないのに、

伝令役仲介者が発するお殿様のお言葉にさえ、

ろくに反応できない。

お殿様は退助に

「得意とする技は何であるか?

見せてみよ。」とのご所望であったが、

シドロモドロで狼狽する退助。

見かねた象二郎が咄嗟に代わって応える。

「奥義、蛇(へび)の剣でございます。」

「奥義?蛇の剣?何じゃ、それは。」

お殿様の嘲笑する口調に、

緊張の極致にいた退助は

その時我に返った。

小声で「象二郎!!」と叫び、

どう答えたら良いか途方に暮れる。

お殿様は異例なことだが、

伝令役仲介者を介さず、

直に退助にせまる。

「乾 退助とやら、答えよ。」

脂汗が滝のように噴き出す退助。

ここで、お殿様の前で

そんな不届き極まりない

不真面目な行為を見せたら

不敬罪は免れない。

「ただ今ここの象二郎が申し上げましたは、

幼少の砌(みぎり)の戯言(ざれごと)でございます。

もちろん本当の技ではございません。

ここでそんな戯(たわむ)れを披露させていただくのは、

平(ひら)にご容赦くださいますよう、

申し上げ願います。」

「ほう、面白い。

益々見てみとうなった。

今すぐ予の前で見せてみよ!」

お殿様の厳命である。

その時退助は、象二郎の事を心から恨んだ。

(この!象二郎のうんこ野郎!!

生きて帰ることができたら

鼻元で臭いオナラをぶっこいてやる!!)

もう、死を覚悟してやるしかない。

しかし象二郎には勝算と確信があった。

豊重公はただただ面白き事を好む。

だから剣術の腕前を披露しただけでは

記憶に残せないのだ。

そんな象二郎の計算を見抜けぬ退助は、

追い詰められたネズミのように開き直った。

やるからには中途半端は命取りになる。

真剣に全力を尽くしてやり抜くしかない。

腹が決まった退助。

象二郎を相手に、試技を披露するため対峙した。

二三呼吸をし、心を落ち着け

胆力を蓄え、蛇を連想するため集中した。

やがて緩やかな動きながら

表情は蛇になり切り、

舌をピロピロ動かしながら出し入れし、

身体をクネクネ動かし始める。

真剣であるほどその仕草は滑稽であり、

見る者を唖然とさせる。

久々に見た象二郎さえ、二度目なれど

またもや「プッ!」と吹き出した。

その隙を突く退助。

素早い足捌きで

意表をついた象二郎の間合いに入り込む。

喉元に木刀の剣先を突き付ける。

「勝負あり!」審判の声。

いかにもふざけた遊び技ではあったが、

居合術の達人豊重公には見えていた。

退助の冴えわたった足捌きと

素早く滑らかな剣の動き。

一瞬見せた気迫。

並々ならぬ力量を見切った。

「乾 退助、並びに後藤 象二郎、

面白きものを見せてもらった。

予の記憶に留め置こうぞ。」

そう言って上機嫌の笑顔を見せた。

安政二年(1855年)退助18歳のおり

豊重公の直々の下命により

江戸勤番に着く事となる。

翌年帰藩し、里との祝言をあげるはずだった。

つづく