はじめに

昨日の記事「中衛センター養成プロジェクト(その4・・・・オーバーカットのボール処理面積)」

では、組手の場合と通常のオーバーパスの要領でのオーバーカットにおけるボール処理面の違いについてお話しました。

ざっと考えて、後者のほうが前者の2倍は処理面があるということを御理解いただけたと思います。

今日は、このボールを処理する両腕がどのくらい動くかということについて考えてみたいのです。

可動域の比較

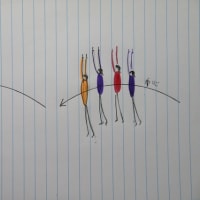

下図を見て、是非自分自身でも体験していただきたいのです。

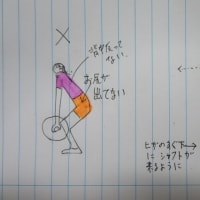

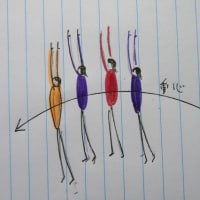

きたない図面で申し訳ないのですが、青シャツの選手は組手の状態です。で、両腕が動く範囲を黄色で示しました。

頭上については、オーバーパスのオーバーカットと同様の高さまで守備範囲にすることができますが、体の両サイドについては腕が伸びません。

右に伸ばそうとすると、逆サイドの左腕が引っ張り戻す感じになり、左に伸ばそうとすると右腕が左腕を引っ張る感じになるのです。

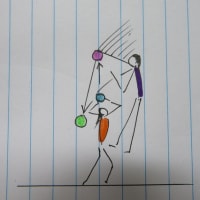

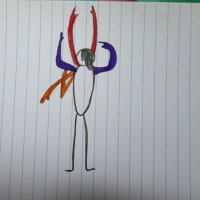

ピンクシャツの選手はオーバーパス要領でオーバーカットする場合を示しています。

腕の可動域を緑で示しました。可動域は2~2.5倍あります。

レシーブの処理面は4倍の差がある

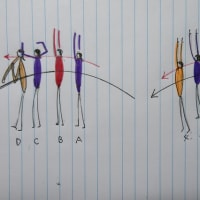

昨日の記事でお話したとおり、ボールを当てる部分の面積が下図のとおり2倍もの差があるわけです。

このボールを処理する手の平の面が約2倍、腕の可動域の面積が約2倍、こう考えますと手の平にボールを当てられる面積は、

2×2=4倍

もの差があるということになります。

ピンクシャツのほうが4倍もボールを手の平にヒットさせることができる面積を持つということになります。

本日はここまでです。どうでしょうか。これで、少しでもオーバーカットに対する意欲が湧いていただくと嬉しいのですが・・・。

明日は、もうひとつ可動域の話をし、その次に突き指のリスクと対策のお話をします。お楽しみに・・・。

blogramランキング参加中! ←応援(クリック)していただくと嬉しいのですが・・・。

こちら↓では当ブログの見どころやバレーボールの人気ブログを紹介中です。どうぞ、ご覧ください。

![]()

にほんブログ村

付録・・・・当ブログの特徴について

宮崎県出身の転勤族です。鹿児島県、熊本県、福岡県、大分県、沖縄県、高知県等を転々としながら、今年宮崎県に戻ってまいりましたが、各地で見聞きしたバレーボールの戦術や練習方法等をご紹介しています。

カラーシャツ(白シャツ、青シャツ、赤シャツ等色違いのシャツ)の棒人間の図面や動画で分かりやすく説明することを心がけています。

いいスパイクを打ちたい、変化球サーブを打ちたい、ブロック上達したい、レシーブ上達したい、とにかくバレーボールで上達したいという方のために、色々な情報交換の場にしたいのです。

柔道選手が柔道着をバレーボールのユニフォームに着替えて活躍したり、バスケットボール、陸上の選手などがバレーボールをした事例を元に初心者向けの練習方法も記事アップしていますので、是非参考にしていただき、少しでも上達したいという皆さんの期待に応えられると嬉しいです。

ポン監督やせれママさんといった、現役ママさん監督や選手のアドバイスもありますから、ご質問等ございましたらお気軽にどうぞ。

では、今後ともよろしくお願いします。

それは私の技量不足と思ってましたが(それもそうなのですが)、決してそれだけではないんですね。やっぱり腕、伸びないですよね。

4分の1ですか・・・かなり守備範囲せまくなるんですね、う~ん・・・。

突き指対策、よろしくお願いします。

そのぎこちなさが、すばやい動きの中でプレーに影響を与えて来るのです。

なにしろボールを当てる場所が5cm違っただけで、床や横に弾いてしまうのか、はたまた好レシーブになるのか・・・・といったところのレベルでバレーボールのプレーは行われるのですから。

ですから、少しでも成功率上げるためにどうするのがいいのか、小さなことも見逃さず、きちっと修正しておく必要があるのですね。

頑張りましょう。

理屈を知って練習に取り組むことで、より、効率のいい練習ができますからね。

必ず、行けますから、大丈夫。