五月山の自然・新発見 その2 2008年 10月19日(日)

池田市五月山の自然を探る。都市部に近い山なのに多くの自然が残っている公園です

今回はアサギマダラの調査を見学できたこと。三田の里山でも10月7日の里山活動で見つけました、

すでに渡りが始まっているようです。

さて、

------------------------

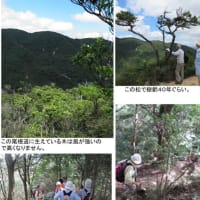

池田五月山での観察会の2回目の記録です。今日のコースは「五月山山の家」~「市民の森」。

10時阪急池田駅に集合。池田駅バス停より五月ヶ丘バス停までバスに乗りました。前回はここまで歩きました。

バス停近くで見た物は、赤い実をつけたソテツ。ソテツの新芽が出るとクロマダラソテツシジミが出てくるとか。少し歩くとチョウが飛んでいました。

他にこのあたりではイチモンジセセリ、オオチャバネセセリ、チャバネセセリ、ヤマトシジミが。

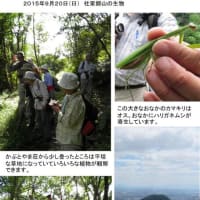

広場に到着。ここでは「池田・人と自然の会」の先生たち3人がアサギマダラの渡りを調査されていました。

虫取り網をお借りして、アサギマダラ捕獲に挑戦。童心に帰りました。全部で4匹捕獲、マーキングなしは1匹だけ。

後の3匹は五月山でマーキングされたものでした。今年の調査で一番遠くから飛んできたのは福島県から2匹とか。

アサギマダラはヒヨドリバナ、フジバカマなどの花に寄ってくるとか。

ヒヨドリバナやフジバカマなどの植物に含まれるアルカロイドを取り込み毒化し、敵から身を守っているのだそうです。

捕獲するときは白いタオルの先を結び、ぐるぐると回すと白色に反応して寄ってくるのだそうです。

マーキングは後羽の白い部分に捕獲した人のイニシャル・場所(ST=五月山)通し番号・日付などを油性のフェルトペンの黒で書き込まれます。

きちっと決められているわけではありませんが、おおよそ全国的に同じように行われている様です。最後にサイズを測り、放します。

アサギマダラは死んだフルをするらしく、暴れることなく、マーキングが終わっても少しの間横たわっていますが、そのうち静かにふわ~と飛び立ちました。

昼食後は杉ヶ谷コースへ。

歩きながら巻貝の殻を拾い進みました。途中高さ2mの垂直になった場所をロープを伝って下りるところがあり、“えー!どうしよう”と言いながらも全員無事おりました。

緑のセンター近くまで戻り、そこで拾ってきた巻貝を広げ仲間ごとに分け、お話を伺いました。

ヤマトタニシ・オオケマイマイ・ニッポンマイマ・イクチベニマイマイ・アツブタガイの5種類。

クチベニマイマイ一匹以外は全部白くなった殻のみ。貝も寿命がくると白くなっていくのだそうです。

死因にもいろいろ寿命・不慮の事故(石の間に挟まって動けなくて)・乾燥でなど。

カタツムリは生まれた時から殻をつけていて、カラが割れても自己修復するのだそうです。

見つけたクチベニマイマイにも割れた跡がありましたが、きれいに修復していました。

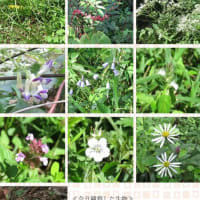

<今日観察することが出来た生物>

コウヤボオキ、ナラガシワ、ノブドウ、アキノキリンソウ、アキノタムラソウ、カネタタキ・モリオカメコオロギ(この2匹は声のみ)センチコガネ、テングチョウ、フキバッタ、オオカマキリ・カマキリの卵等

(ナチュラリストクラブHPより)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます