上が平らで下が丸、これも枕石ということになる。

火山弾ならガスが抜けて軽石のようになりそうだが、はて。

マグマ溜りの中で、界面張力により液体ダイヤモンドが集まっていたとして、

マグマがゆっくり固まれば、ダイヤモンドで固められた非常に硬い枕石ができる。

疑問は溶岩が磨かれたように落ちていること。

この石は、ダイヤモンド砥石でもなかなか削れない。

私には当然、固めた奴はダイヤモンド・ゲルとなるが。

調べたら、花崗岩でニューインペリアルレッド、特徴は硬く、インド産とある。

ありえない石が、どうして米内川にあるのか。

この石、表面が妙にスベスベである。磨かれたものではないのか。

時代は除福の頃ではないかと思うが、漢代の斤は約258グラムとある。

重さは5.13Kg、約20斤に相当する。金の計量に用いた物か。

不老不死の薬とは金の事だったかもしれない。

そんな事を考えながら調べていると、更に、

飛騨帯の眼球片麻岩とある。

http://web.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~kano/stady.htm

≪ヒマラヤの主中央衝上断層に沿って延々2000km以上も続く眼球片麻岩帯があり≫

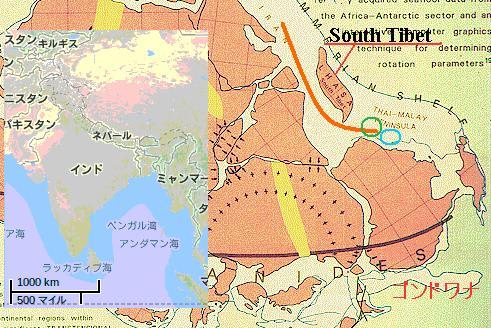

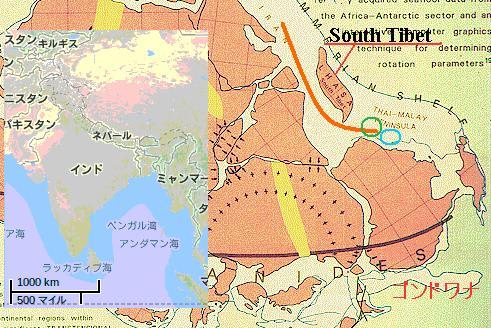

2000Kmをゴンドワナに当てはめると、オレンジ曲線。

南チベットにはちょっと北上してもらいました。

エベレストの高さを考えると、インド・チベット間は広かったに違いない。

飛騨と北上島を強引にゴンドワナ大陸に戻すと、緑丸と青丸になる。

眼球片麻岩帯の一部が飛騨となり、北上島には少なくとも2個の石が転がり落ちた。

今日の日を予感して石を切った訳ではないのですが、良くできた話です。

火山弾ならガスが抜けて軽石のようになりそうだが、はて。

マグマ溜りの中で、界面張力により液体ダイヤモンドが集まっていたとして、

マグマがゆっくり固まれば、ダイヤモンドで固められた非常に硬い枕石ができる。

疑問は溶岩が磨かれたように落ちていること。

この石は、ダイヤモンド砥石でもなかなか削れない。

私には当然、固めた奴はダイヤモンド・ゲルとなるが。

調べたら、花崗岩でニューインペリアルレッド、特徴は硬く、インド産とある。

ありえない石が、どうして米内川にあるのか。

この石、表面が妙にスベスベである。磨かれたものではないのか。

時代は除福の頃ではないかと思うが、漢代の斤は約258グラムとある。

重さは5.13Kg、約20斤に相当する。金の計量に用いた物か。

不老不死の薬とは金の事だったかもしれない。

そんな事を考えながら調べていると、更に、

飛騨帯の眼球片麻岩とある。

http://web.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~kano/stady.htm

≪ヒマラヤの主中央衝上断層に沿って延々2000km以上も続く眼球片麻岩帯があり≫

2000Kmをゴンドワナに当てはめると、オレンジ曲線。

南チベットにはちょっと北上してもらいました。

エベレストの高さを考えると、インド・チベット間は広かったに違いない。

飛騨と北上島を強引にゴンドワナ大陸に戻すと、緑丸と青丸になる。

眼球片麻岩帯の一部が飛騨となり、北上島には少なくとも2個の石が転がり落ちた。

今日の日を予感して石を切った訳ではないのですが、良くできた話です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます