白金の結晶です。でっかいのもあります。

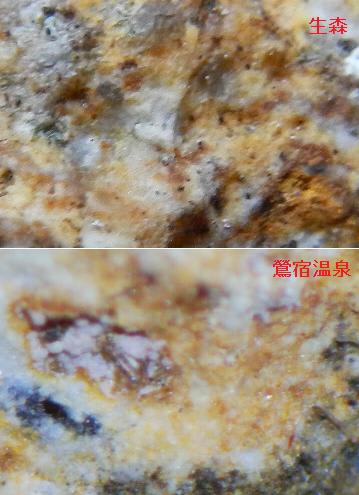

今日はオーシックカルデラの火口探し。生森(おおもり)山へ登ってみました。

登り始めると直ぐに石碑があります。台座は石灰の溶岩です。地図1

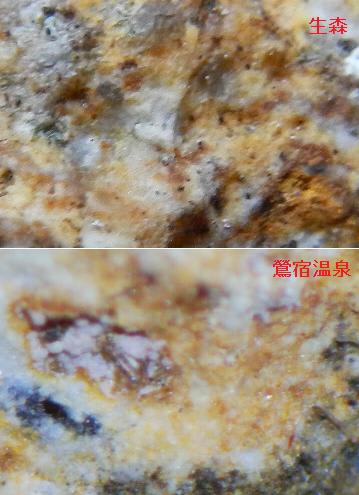

鶯宿温泉にも同じ溶岩があります。

さらに、大迫、外山を比較。北上島地溝帯、どうかな。

山全体が石灰の熱変性岩で出来ています。

厚さ数100メートルの石灰の層があったのでしょう。

熱変性を受けた石灰だけが侵食されずに残ったようです。

緑色の石はアセノスフェアだと思います。

黒茶色の粒が入っています。削ると金が表れます。黒茶は硫化鉄。

さらに登ると、火口壁か。地図2

頂上付近は熱変性石灰岩。地図3

以上から、赤丸が火口と推理。御所湖全体が火口の可能性もある。

マグマ上昇から噴火まで何れくらいの時間があったのでしょう。

石灰岩の中にできた方解石の柱状結晶。

塩ヶ森南斜面に石灰の溶けた溶岩があります。

塩ヶ森は噴出しないで残った溶岩の山です。ここは火口です。

松森山は確認できませんが火口だろうと思います。

http://www.museum.tohoku.ac.jp/past_kikaku/ammonoidea/kitakami/kitakami2.htm

≪北部北上帯のジュラ紀の付加体の中には、石炭紀からジュラ紀までのさまざまな時代の石灰岩があります。≫

付加体というよりは、日本列島に乗り上げたプレートという感じがします。

葛巻町尻高、別の物かな。

当てずっぽうですが、2.5億年前の噴火と推理しています。時系列で矛盾はない。

2018-05-23「隕石を捕獲」

今日はオーシックカルデラの火口探し。生森(おおもり)山へ登ってみました。

登り始めると直ぐに石碑があります。台座は石灰の溶岩です。地図1

鶯宿温泉にも同じ溶岩があります。

さらに、大迫、外山を比較。北上島地溝帯、どうかな。

山全体が石灰の熱変性岩で出来ています。

厚さ数100メートルの石灰の層があったのでしょう。

熱変性を受けた石灰だけが侵食されずに残ったようです。

緑色の石はアセノスフェアだと思います。

黒茶色の粒が入っています。削ると金が表れます。黒茶は硫化鉄。

さらに登ると、火口壁か。地図2

頂上付近は熱変性石灰岩。地図3

以上から、赤丸が火口と推理。御所湖全体が火口の可能性もある。

マグマ上昇から噴火まで何れくらいの時間があったのでしょう。

石灰岩の中にできた方解石の柱状結晶。

塩ヶ森南斜面に石灰の溶けた溶岩があります。

塩ヶ森は噴出しないで残った溶岩の山です。ここは火口です。

松森山は確認できませんが火口だろうと思います。

http://www.museum.tohoku.ac.jp/past_kikaku/ammonoidea/kitakami/kitakami2.htm

≪北部北上帯のジュラ紀の付加体の中には、石炭紀からジュラ紀までのさまざまな時代の石灰岩があります。≫

付加体というよりは、日本列島に乗り上げたプレートという感じがします。

葛巻町尻高、別の物かな。

当てずっぽうですが、2.5億年前の噴火と推理しています。時系列で矛盾はない。

2018-05-23「隕石を捕獲」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます