「蜻蛉(あきづ)の臀舐(となめ)の如くあるかな」

日本を形容した神武天皇の言葉です。

神々が日本をどのように形容したか、

という話の続きです。

初代天皇の神武天皇が、

大和の国の形を

「トンボが交尾している姿」と呼んで、

それが、本州を秋津洲と呼ぶ始まりだ、

と日本書紀には書いてあります。

日本書紀の書き始めのほう、国生みの時は、

イサナギのミコトとイザナミのミコト

の時代から呼ばれていたような

書きぶりだったのに、どうしたのでしょう。

本州の形がトンボの形だと言われれば、

正面から見て左右に羽を広げた姿を想像して

私のイメージからはしっくりきます。

一方、「トンボが交尾した姿」と言われて、

ピンとくる人がどれだけいるでしょう。

「トンボが交尾した姿」と言われれば、

まず、

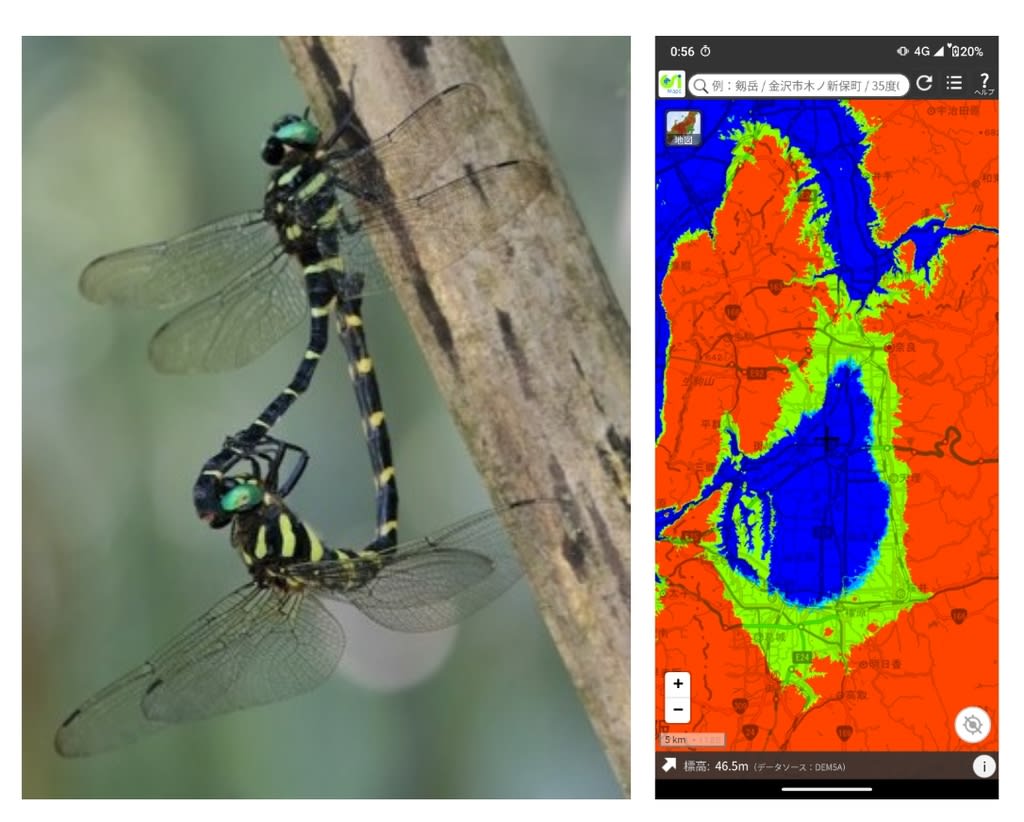

雄雌が上下でハート型につながる姿

が浮かびます。

けれども、それは、本州に似てません。

下になっている雌の胴体だけ見れば、

折れ曲がっているので、

ぎりぎり本州の形に見えなくもありません。

(オニヤンマの交尾 : 野鳥写真日記 自分用アーカイブズ より写真を引用させていただきました。)

前後の文章もおかしな単語を使っているので、

悪ふざけをしているのだと思っていました。

おそらく悪ふざけはしているのですが、

それだけでも無いようです。

この段は、神武天皇が奈良盆地を

平定した後の話です。

トンボが交尾した姿というのは

奈良盆地を指す名前だと思えば、

あながち悪ふざけだけとは言えないと

思い直しました。

なぜなら、神武天皇の時代には、

まだ奈良湖、大和湖が残っていた

可能性があるからです。

(千田正美『奈良盆地の景観と変遷』柳原書店、1978年)…「大和湖の水面は、六〇〇〇年ほどまえには七〇メートルの辺であったが、その後、だんだん低下して、二五〇〇年以前には、五〇メートル辺まで低下するに至った」…。

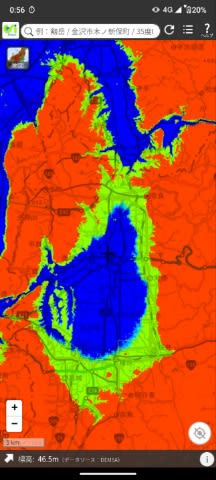

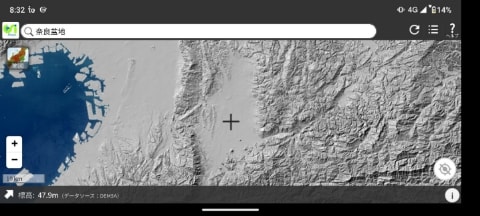

標高50mから70mのところに

奈良湖があったとのことです。

例えば、標高60mまでを青く塗り、

山地になる90m以上を赤く塗ると

次のような地図が出来上がります。

この地図とオニヤンマが交尾している写真を

比べてみましょう。

人が住める平野を緑色に塗ってあります。

湖と山に挟まれた緑色の平野は、

オニヤンマの交尾している姿に

そっくりです。

神武天皇は、国見をした時、その国を評して

「蜻蛉(あきず_トンボ)の臀舐(となめ)の如くあるかな」

と言いました。

奈良湖の中の西よりの島が、

お尻を舐めているトンボの顔にも見えます。

日本神話を読み進める上で、

空から見た視点がいかに大切か

よく分かります。

「空に見つ」

「空から見れば分かるはず」

です。

残念なことに、先程の引用からすると、

奈良湖の水面が60mだったころは、

神武天皇が奈良に来るより

だいぶ前です。

水位の低下がもう少し遅かった

のかもしれません。

もしくは、一昔前から言われていた譬えを

神武天皇がなぞったのかもしれません。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜

それぞれの神様は、

自分に縁の深い地域の地形を

示す言葉を残したのだと思います。

「日本(やまと)は浦安(うらやす)の国」

イザナミのミコトがお亡くなりになり、

縄文海進がストップした段階では、

内陸部まで入江または湾が

入り込んでいました。

外洋から遠く離れた、湾の最奥部では、

波は静かで、まさに「浦安」という形容が

ピッタリだったのではないでしょうか。

ディズニーランドがある千葉県の浦安は、

新しく付けられた名前だそうですが、

東京湾の最奥部にあります。

木曽川と長良川の河口にある

三重県桑名市長島町浦安は、

伊勢湾の最奥部にあります。

町のほとんどがナガシマスパーランド

になっています。

鳥取県東伯郡琴浦町浦安は、

有名な大山(だいせん)の

麓の海沿いの町です。

加勢蛇川という土砂災害の多い

河川流域にあります。

土壌の堆積が厚い典型的な三角州です。

蛇の字の付く地名は、

土砂災害や洪水が多い場所だと

言われています。

地盤も火山性で脆いようです。

広島市の三角州の例では、

年10mm程度の堆積が起こります。

6000年で60mになります。

縄文時代の海岸線を想定すると、

次の図の水色のところまでが海です。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜

「細戈(くわしほこ)の千足(ちだ)る国」

イサナギのミコトは、

「水戸のまぐあい」にちなむ

茨城県の鹿島や霞ヶ浦周辺に

いらしたことがあるのかも知れません。

尾根と谷を水平に切り取ると現れる

矛の形の海岸線を表した言葉です。

当時このような地形の海岸線は、

日本のあちらこちらにあったと思われるので、

この言葉で日本全体を指そうとしていた

のかもしれません。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜

「磯輪上(しわかみ)の秀真(ほつま)の国」

埼玉県の浦和のように

海岸線が円形になった磯も、

日本全国あちらこちらに

たくさんあったのかもしれません。

そのすぐ上で行われていた

棚田による稲作が印象的だったはずです。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜

「玉垣の内つ国」

大国主命は、

南北の玉垣のような形の

海岸線や谷に挟まれた

出雲や宍道湖(しんじこ)周辺を

このように表現しました。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜

「蜻蛉の臀舐(となめ)の如くあるかな」

神武天皇は、本州全体ではなく、

奈良盆地を指して言った言葉のようです。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜

「虚空《そら》に見つ日本《やまと》」

饒速日命が空から本拠地だった奈良盆地を

見た光景かもしれませんし、

日本中にある盆地を指して

この言葉を使ったのかもしれません。

また、これ以上東に

陸地が無いことを示すために

「日本」の漢字を使ったのかもしれません。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

それにしても

「トンボがお尻を舐める形に似ている」

なんて、

ふざけたお話だと思いませんか?

日本書紀や万葉集には、

時々とてもふざけたお話がでてきます。

同じテレビ局で、ニュース番組もあれば、

スポーツやバラエティの番組があるように、

日本書紀を一つの番組としてではなく、

一つのメディアだと考えれば、

おふざけのターンがあっても良いと思います。

万葉集のふざけたお話として有名なのは、

腋の匂いのきつい人と赤鼻の人の口喧嘩です。

赤い鼻がイジりの対象となるのは、

今の感覚だと分かりにくいのですが、

クリスマスの歌でも

トナカイさんがイジられていますね。

平群朝臣(へぐりのあそみ)がからかった歌

万葉集 3842

童(わらわ)ども

草はな刈りそ

八穂蓼(やほたで)を

穂積(ほづみ)の朝臣(あそ)が

腋草(わきくさ)を刈れ

【訳】

子供たち 蓼の草なんか刈らないで、

穂積おじさんの 腋に生えている

草を刈ってやってくれ

(腋が臭(=草)いから)

穂積朝臣が答えた歌

万葉集 3843

いづくにぞ

ま朱(そお)掘る岡

薦畳(こもたたみ)

平群(へぐり)の朝臣(あそ)が

鼻の上を掘れ

※「ま朱」赤い顔料の元になる水銀

※「鼻の上を掘れ」平群の朝臣の鼻が赤いので

そこに赤い顔料の原料があるというイジり

【訳】

赤い色の原料を採掘するのは、

どの岡がいいのだろう

そうだ、

平群のおじさんの鼻が赤いから

そこを掘ればいい

(鼻を岡に喩えるのは一般的だっようです。)

国家が関与していると思われる歌集で

このようなおふざけがまかり通っています。

国が免許を与えている放送局で

お下品な番組が放送されているのと同じですね。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

日本書紀の「トンボの臀呫」の部分を詳しく見てみましょう。

皇輿巡幸 因登腋上嗛間丘 而廻望國狀曰

姸哉乎 國之獲矣 雖內木錦之眞迮國

猶如蜻蛉之臀呫焉。

「すめらみこと

巡(めぐ)り幸(いでま)す。

因(よ)りて腋上(わきがみ)の

頬間丘(ほほのまおか)

に登(のぼ)り」

「腋」の字を使っていることで

先ほどの万葉集のふざけている歌を

思い出します。

岩波文庫の解説で偉い先生方が、

場所を特定しようとしています。

腋上村(明治時代の命名)

本馬(頬間から転じた)山

とまじめに考察していますが...、

ここはおふざけのターンではないでしょうか。

「而廻望國狀曰」:国状を廻り見て曰く

ここで神武天皇は、国見をしています。

国見をする有名な山は

万葉集の二番歌に出てくる

「香具(かぐ)山」です。

「頬間丘」:頬の間(あいだ)には丘に喩えられる鼻があります。

「腋上」:これを、「腋を上げる」と読むと、

腋を上げて、鼻で何をしますか?

「嗅ぎます」ね。

(ふざけているんですよ。)

で、国見をしています。

「腋上頬間丘」は、

↓

「嗅ぐ山」、

↓

「香具山」です。

ふざけているでしょ。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

お茶目な神武天皇がふざけている話の続きです。

トンボの交尾について天皇がおしゃべりしています。

雖內木錦之眞迮国、猶如蜻蛉之臀呫焉

「内木綿」は岩波文庫では

「うつゆふ」と読んでいますが、

「うちゆふ」=「宇宙」ではないでしょうか。

「宇宙」という言葉は、日本書紀の中で

何回か使われている言葉です。

(一般的には「あめのした」と訓読みします。)

本州の形について話しているのですから、

壮大な言葉を使って良いところです。

八紘一(為)「宇」という言葉も

神武天皇が言ったことに由来しています。

「宇」は屋根で

「宙」は家の真ん中にある柱だそうです。

「宇宙」は元々家の中の空間を指して、

外の空間と区別して

「内側の空間」を意味しています。

「無限に広がる大宇宙」という言葉は

語原からすると変な言葉で、

「宇宙」というのは何かしらで

限定されている空間を言います。

人間が認識できる範囲という

限定された空間を宇宙と言っているのです。

けれども、現代の科学的な宇宙観では、

神様の世界や死後の世界などの

外の世界はないものとして考えているので、

宇宙は、全てを含む壮大が感じがします。

「宇宙」の元々の意味は外の空間に対する

内側の空間の意味です。

「内木綿」は狭いという意味や

「こもる」というの言葉の

枕言葉になっているそうです。

「綿(わた)」は、

布団(古語で衾_ふすま)の内側の

狭い空間に詰めるものなので、

「狭い」、「こもる」に掛かるのは自然ですが、

それに加えて、内側の空間を意味する

「宇宙_うちゅう」に掛けているのでは

ないでしょうか?

(真綿=絹の原料を布団=衾に詰める話を万葉集で見つけることができました=万葉集3354。木綿=ゆふを布団の間に詰めたという事例は見つけることができていません。どなかたご存知な方はいらっしゃらないでしょうか?同じ「綿」の字を使っているので、同じ用途があっていいと思います。)

日本書紀の記述を訳すと、

「宇宙(=世界)の中で日本は、

正(まさ)き国=真っ直ぐな国である。

それであるはずなのに、

体を真ん中で折って交尾する蜻蛉ように曲がった形をしているんだな。」

という意味に取れます。

(「雖」は逆説の接続詞です。)

「木綿_ゆふ」は、今の木綿(もめん=コットン)ではなくて、楮(こうぞ=和紙の材料)などから作る布のようです。

和紙を漉く前の水の中でふわふわしている状態を見れば、綿(わた)のような用途があったのではないかと考えています。

少し下品な話になりますが、

内木綿ということは布団の中ということです。

布団の中でまっすぐなものが、

曲がってしまうということが書いてあるのです。

後は想像にお任せします。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます