F22

ロッキード・マーティン社とボーイング社が共同開発したレーダーや赤外線探知装置等からの隠密性能が極めて高い無敵戦闘機。

F22は、第5世代の戦闘機でそのステルス性能が注目されるけれど、そこに使われている技術や性能を見ると、現代のゼロ戦と呼ばれるに相応しいようにも思える。

F22はF16、F15、F18と模擬戦闘をして、100戦無敗。しかもその結果はF15相手に144機撃墜、損害0。F16相手でも241機撃墜、損害2と圧倒的。

特に、超機動性と呼ばれる高い運動性能は他を寄せ付けない。上昇しながらの方向転換(Jターン)とか、水平姿勢を保ったままの急旋回(ペダル旋廻)、速度の急変更なんて仕様は、ほとんどゼロ戦の格闘戦時の運動性能を彷彿とさせる。ゼロ戦も大戦初期では、その運動性能、航続距離で他国を震撼させ、絶対に戦ってはいけない、見つけたら逃げろと言われていた。F22もその性能をみると同じかそれ以上の隔絶した性能を備えてる。

F22とF35では何処が違うかというと、エンジンの推力差が一番の違い。F22は双発エンジンを積んでいるのに対してF35は単発エンジン。F22の超機動性や超音速巡航機能はそのエンジン推力の大きさに拠るところが大きいから、諸元性能でもエンジンに依拠した差が出る。F35には超音速巡航(スーパークルーズ)機能はない。それでもステルス性とか基本設計思想はF22と同じだから、F35だってF22を除けばユーロファイターと並んでほぼ世界最強の戦闘機と言っていいだろう。

もともとF35は開発費を抑えるために、各国の次期新型機の開発を一本化して各国の要求を満たす共通の機体として共同開発をしている経緯もあって、汎用性が高い仕様になっている。

アメリカ空軍はF-16C/DやA-10Aの後継機として、アメリカ海兵隊はF/A-18A〜Dの後継機として、そしてイギリスはハリアー戦闘機に後継機としているから、F35は通常離着陸(CTOL)型、短距離離陸垂直着陸(STOVL)型、艦載(CV)型の3タイプを製造出来る単座、単発機の開発計画を持って進められている。

その意味では、F22は格闘戦に重きを置いたスペシャル仕様で、F35は何でもかんでも使える汎用性の高い(マルチロール)仕様だと言える。

F/A-18E スーパーホーネット

国際共同開発を念頭に置いた、ボーイング社の発展型FA18スーパーホーネット。

発展型はFA18に改良を加えたもので、ミサイルを格納ケースに納めて機体の下に設置するなどしてステルス性を高めた。

さらに、ミサイルに対する警戒能力やエンジン性能を向上させ、航続距離も伸ばした。

◆日本による最新鋭戦闘機F35導入をめぐっては、昨年12月の選定前から、米国防総省幹部らが機体の不具合など開発遅れに関する懸念を表明、価格の高騰や納期の遅れを危ぶむ声が高まっていた。今回明らかになった、導入見直しもあり得るという日本側の働きかけは、選定条件である価格と日本企業参加への確証を米側から得ないまま、見切り発車的にF35導入を決めた可能性が高いことを裏付けた形だ。

しかし、3機種の開発と生産を同時並行で進めた米軍の調達方法がもはや限界に達し、価格高騰(2~3倍)と納期の先送りが不可避という厳しい現実は、日本を除く同盟国間では周知の事実だ。

F35の開発と生産に責任を持つ内局トップのケンダル米国防次官(調達・技術担当)代行は「試作機の試験飛行前に生産を決めたことは失敗だ。生産ペースを遅らせるため、機体価格は高騰する。同盟国の買い控えも価格高騰の原因」と指摘。シュワルツ空軍参謀総長も「量産計画の決定時期は未定」と語っている。

米国自身、2013会計年度予算案でF35の一部取得を遅らせ、13~17年度までの5年間で179機分の先送りを発表した。

財政難に悩む共同開発国のイタリアは当初調達予定の131機から41機減らし90機に修正し、7年間で65機を調達予定のカナダ、18年までに14機調達予定のオーストラリアも計画の見直しを表明した。

F35の選定後になって価格維持と日本企業参加の確証を求める日本側だが、米関係筋は「契約にもないのに米側が価格上昇分を米国人の税金で穴埋めしてまで日本に売却することはあり得ない」と言う。

豪州のスミス国防相は1月30日の記者会見で、調達計画を見直す考えを示した。豪空軍は調達予定の14機のうち2機の契約を締結、2014年に納入予定だ。15年から3年かけて調達する残る12機については、購入価格が高騰する恐れがあるため見直す方針だ。価格は当初の6500万ドル(約49億円)から「2~3倍になる」(関係者)との見方まである。

一方、日本政府は16年度に4機、17年度に国内で最終組み立てした4機を導入するとしており、「F35の日本への配備時期に一切変更はない」(田中直紀防衛相)と調達計画の見直しは行わない考えだ。

だが、田中防衛相は米側の決定後、神風英男防衛政務官を派遣し米側に詳しい事情を聴く予定だったにもかかわらず、「日程調整がつかない」(日米関係筋)と訪米を白紙に戻すなど混乱は隠しきれない。

米軍のF35の運用開始は当初予定の17年から19年にずれ込む可能性がある。仮に期限内に納入しても、米軍の運用開始前は米国内条項が適用され、不具合が生じた場合でも部品交換すらできない危険性がある。

要するに、米国や同盟各国との調査も調整もせず、日本がどこまで企業参画できるのか、そもそもF35を購入出来るのかも確認もせず、「何が何でもF35購入」と決定した、防衛省と日本政府が馬鹿なのである。

実は防衛省は密かに2030年ぐらいに正規空母の導入を目論んでいるからである。

そのためには艦載機としても使える機体の運用実績が欲しい。だからF35かスーパーホーネットという選択肢が本命だったのだ。

で、欲張って、どうせ買うなら最新型をといったらこのザマである。

今の状況からするとスーパーホーネット購入が一番ベストなのだが、馬鹿な政府と防衛省は一度決定したことを変更するという作業すら出来なくて右往左往するだけだろう。

たぶん、F35が完成したときは、有人戦闘機の時代は終わっている。米国がラプターの調達を終了したのは、何もその価格の高さだけが原因ではない。

それに米国が開発中の航空機搭載型レーザー砲システムが実用化されたら、戦闘機の出番なんて完全になくなる。ロックオンされたら回避不能。遠距離から光の速度でやってくる砲弾にジュ♫だから。

無人偵察機、無人爆撃機

米軍や米諜報機関では、パキスタンやアフガニスタン、イエメン、ソマリアなどで無人武装偵察機を出撃させ、テロリストや反政府勢力の幹部暗殺を敢行している。無人機の進化に終わりは無いようだ。

■北朝鮮も実戦配備進める

きな臭さが漂う朝鮮半島では、韓国軍が全天候型無人戦術飛行船(全長39メートル)を導入する。飛行船は海上監視能力に優れた最先端レーダーを装備。1.5キロ上空と地上基地をケーブルつなぎ、気象が悪化しても、映像・レーダー情報を安定して送信できる点が強み。10キロ~数十キロ離れた北朝鮮軍の動向を24時間監視するためだ。

これに対し、北朝鮮軍も偵察飛行船ではないが、自爆攻撃用無人攻撃機を配備しつつある。

無人攻撃機は、地対空ミサイル演習などの際、標的として使われる米国製高速無人標的機(全長5.5メートル/翼幅3メートル/時速925キロ/最高高度12.2キロ)をシリアから密輸入。改造中と観測されている。

改造後は小型爆弾を装填、250キロ離れた目標に自爆攻撃を加えられるようになるだろう。完成すれば延坪(ヨンピョン)島砲撃(2010年)の担任部隊・第4軍団への配備が危惧されている。

北はロシアから輸入したプロペラ式無人偵察機の攻撃機への換装を進めている他、中国製無人機をベースにした無人偵察機は、既に実戦配備についているといわれる。

ところで、日本は広大な領海・EEZ(排他的経済水域)を有し、おびただしい数の島が浮かぶ。自衛隊や海上保安庁の航空機・艦艇の現数が「飛躍的に拡充」されなければ、主権侵犯監視と、それへの対抗には限界がある。「飛躍的拡充」を進める一方で、無人機の本格導入は不可避な時代に入った。

◆米軍の軍用機のうち無人機が占める割合は、2005年には5%だったが、現在は31%にまで上昇している。「1991年の湾岸戦争中に米軍全体が使った帯域幅」の500%を1機が使う。

米国議会調査部(CRS)の報告によると、2005年には軍用機のうち無人機は5%しかなかった。それがわずか7年後の現在、米軍には7,494機の無人機がある。旧来型の有人機の総数は10,767機だ。

7,500機近くある無人機のうち有名なのは、パキスタンやイエメンなど広範囲で用いられた無人攻撃機『RQ-1 プレデター』と、プレデターを大型化して装備も強化した『MQ-9 リーパー』だ[米国にある空軍基地から、衛星経由で中東への攻撃が可能]。米軍はこれらを161機所有している。

米国防総省の調達予算では、有人飛行機が92%を占めている。とはいえ議会の報告によれば、米軍は2001年以降に260億ドルを無人航空機に投じている。

http://www.youtube.com/watch?v=gnjAvxRpS5g&feature=related

米空軍による新規調達航空機数は来年にも無人航空機が初めて有人機を上回る見通しであることが1月12日、ノーマン・セイップ米空軍中将の発言により明らかとなった。

同日、米国防総省で行われた会見の席上で明らかとされたもので、セイップ米空軍中将は「米空軍が保有する全航空機の85%は、南西アジアでの任務に、残りの15%が米国本土でのパイロットの訓練用途に配備されている」とした上で「今後は更に無人機の任務活動を増やしていくことになるだろう」と述べた。

昨年6月には無人機の運用拡大の方針を打ち出したゲーツ国防長官に対して、有人機を優先させるべきだとする米空軍トップとなる空軍長官、空軍幕僚長司令官が対立。その結果、背広組みトップとなるマイケル・ウェイン空軍長官と、制服組みトップとなるマイケル・モーズリー空軍幕僚長司令官の両名が事実上の更迭となる事態も発生していた。

米国海軍の無人攻撃機 x-47

米国ノースロップ・グラマン社によって開発された無人航空機「RQ-4グローバルホーク (RQ-4 Global Hawk)」

http://www.youtube.com/watch?v=AC8ORgWDelw&feature=related

◆日本も実はこの無人機を開発し実験を繰り返している。

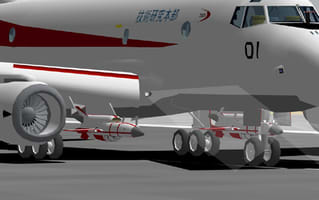

防衛省技術研究本部が開発した高速ジェットUAV「無人機研究システム」の試作機

この無人機は空自F15戦闘機に搭載されて上空で発進し、可視/赤外線カメラで撮影した地上目標の画像情報を即時伝送することができる。

ステルスにも配慮した全長5・2メートルの機体はすでに4機が試作ずみで、今後、空自と協同して硫黄島基地で自律飛行試験が行われる。写真はUAVの02、04号機。

しかし、戦力を増強したところで勝てない戦は国を滅ぼす。いくら正義が有り大儀が有ったところで、負けては国がどうなるか、日本人なら痛いほど身に浸みて分かる筈である。ではどうするかと言えば、戦わずして勝つ方法を見つけることである。

日本には、相手国が兵器に使用する無くては成らない特殊技術製品が存在する。相手国が経済的に困る、技術製品やノーハウが有る。それらを武器に外交交渉や取引が可能である。

それにはまた、必ず諜報活動や裏外交が必要になる。

戦争の勝敗を決めるのは兵器・軍事力ではなく、情報力・諜報力である。

しかし、我が国日本では、相変わらず官僚や政治家は、国益よりも物にこだわり利権にこだわる。

国民がそれに気づくとき、必ず日本が生き残れる道が開ける。