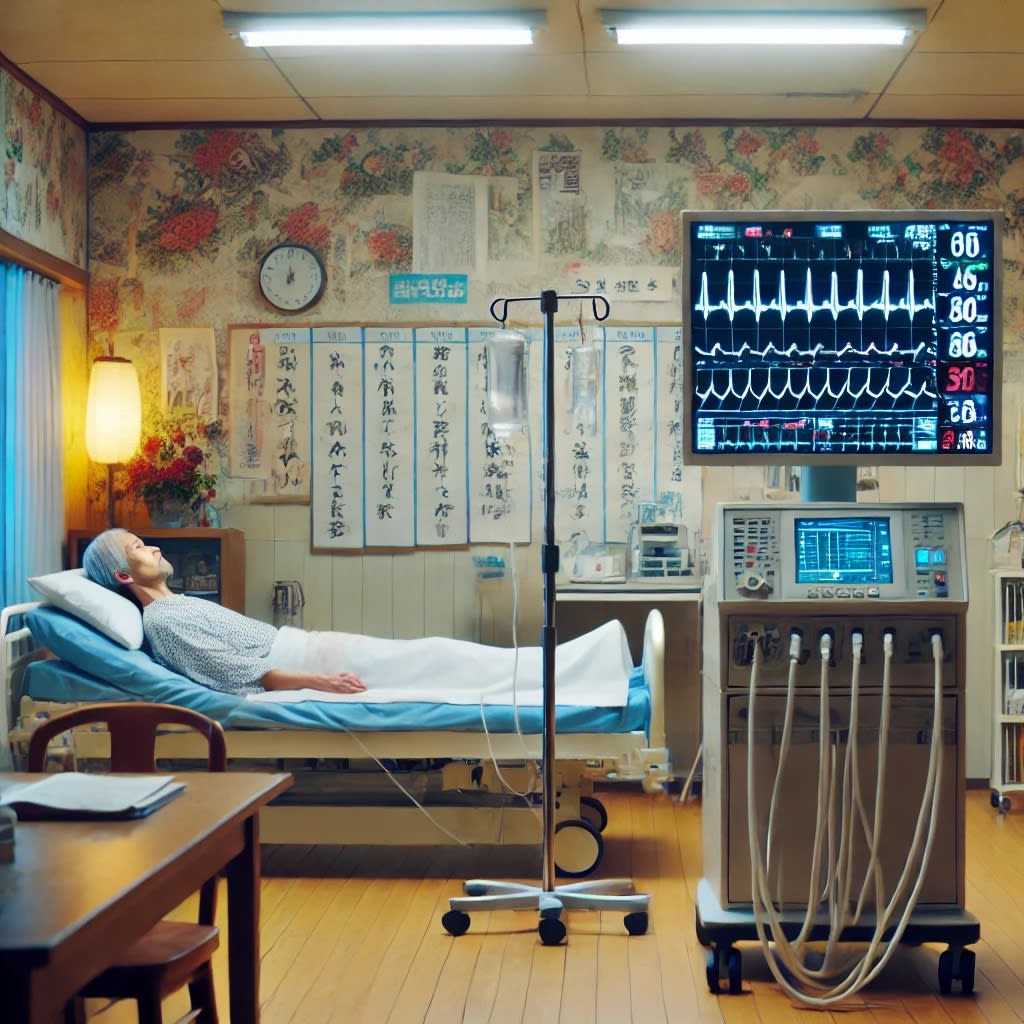

ある老人の一日(別の日)

目が覚めた。今日は何日だろうか。天井のシミを眺める。変わらない風景。だが、今日はいつもと違う気分だ。何かが重くのしかかっている。理由はわからない。ただ、胸の奥がざわついている。

看護師が来る。いつもの時間だ。

「朝ごはん、入れますね。」

淡々とした声。いつもの優しい看護師ではない。胃瘻から栄養が流れ込む感覚。もう慣れたはずなのに、今日は気持ちが悪い。

「終わり。じゃあまた。」

言葉が乱暴だ。何か嫌な感じがする。でも、私は何も言えない。言葉を発することも、表情を変えることもできない。ただ、心の中に小さな波紋が広がる。

昼前、喉が苦しくなる。

痰が絡んでいる。呼吸が詰まりそうだ。ナースコールを押せない。誰かが気づいてくれるのを待つしかない。

しばらくすると、足音が聞こえる。

「ちょっと待ってね、今やるから。」

乱暴な声。機械が押し込まれ、吸引が始まる。強引に喉の奥から痰が引き抜かれる。いつもより痛い。

「はい、終わり。苦しかったらまた呼んで。」

呼べないことを知っているくせに。そう思いながら、私は目を閉じる。

午後、背中が痒い。

だが、伝えられない。体は動かせない。声も出せない。たまらない感覚が広がる。背中の一点が熱くなり、かきむしりたくなる。だが、それは叶わない。

ただ耐えるしかない。

時計はない。時間が進んでいるのかさえわからない。ただ、痒みとともに時間が過ぎるのを待つ。

夕方、娘が来る日ではない。

誰も来ない。ただ、カーテンの隙間から見える空が少しずつ暗くなっていく。

不安な気分が押し寄せる。理由はわからない。突然、胸が締めつけられるような感覚に襲われる。寂しいのか、怖いのか、怒りなのか、自分でもわからない。ただ、言葉にならない感情が渦を巻く。

こんなとき、誰かに話しかけてほしい。だが、誰も来ない。私は目を閉じ、ただやり過ごすしかない。

夜、眠れない。

隣の部屋から叫び声がする。

「やめろ! やめろ!」

男の声。怒鳴り声が響く。

「うるさいよ! もう寝なさい!」

看護師の声がする。だが、収まる気配はない。

私はただ天井を見つめる。声が響くたびに、胸がざわつく。眠れない。

背中はまだ痒い。喉も違和感がある。何かがおかしい。何かが足りない。何かを訴えたい。でも、何もできない。

天井を見つめながら、朝が来るのを待つしかなかった。