北海道の山野でとことん遊ぶ!!

I am Amigo!

2024.5.26 『丸山』(当別・500m) 周遊林道にのって・・・

先日の日曜日は、

春の毒性植物が元気な時期と言うことを考慮し、

草の毒に負けやすい体質の、

Hiromiの藪漕ぎを避けるべく、

登山道を歩くことにして、

道民の森の『神居尻山』(947m)へと向かった。

ところが一番川地区へ入って行くと、

まず現れるAコース登山口付近に車がいっぱい!

更に進んでBコース奥の広い駐車場に行くと、

な、なんと、既に満車で一台分の余地もない!

その光景を目にして、

もう全くそこに留まる気になれなかった。

静かだったころの『神居尻山』を思うと残念だ。

仕方なく道民の森から出て、

当別町の『丸山』へと向かった。

一旦道々28号線に戻り、

北へ進路をとった。

そして国道451号線にのって浜益方面へ。

これを2.5kmほど走ると、

右手に林道の入口が現れる。

それに入るとすぐ、

放置されたような牧草地があるので、

ここを駐車地とした。

駐車地から林道を利用して高度を上げ、

藪に入って三角点のある「丸山」に立つ。

そして下山は登路の林道を更に奥へと進み、

時計回りで「丸山」の裾をかすめるように周遊し、

最後は登路の林道に戻る。

何年か前に挑んだ三角点ピークだが、

その時はヒグマとの接近遭遇で、

藪には入れずそのままスルーした。

林道を歩き出すと、

まず「当別川」に架かる「川村橋」を渡る。

するとチェーンゲートが現れ、

二重にかけられたチェーンが施錠されている。

また、入林ボックスが備えられているので、

きっちり記入して入山する。

ここもまた緑美しき中を歩いて行く。

立派な林道は傾斜があり、

どんどん高度を上げて行く。

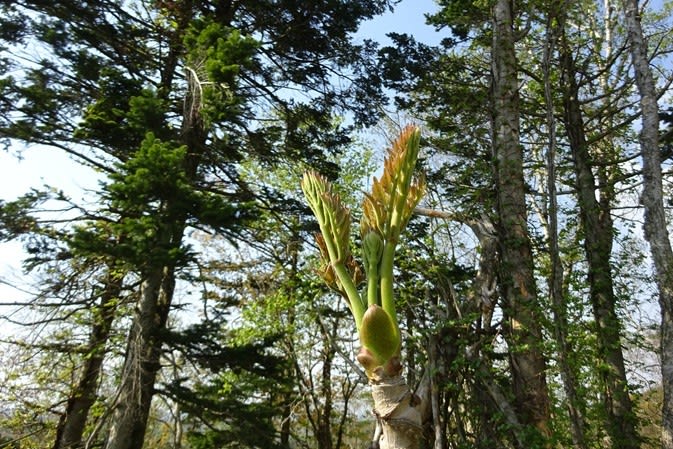

道端にはウドが次々現れる。

しかし私もHiromiも、

もう今シーズンの山菜採りは終えたので、

次々現れるのを見るだけだ。

内心惜しい気持ちでいっぱいだけどね~

林道上からは、

時折木々の切れ間から南の風景や、

近くの「別狩岳」(北)などが見える。

斜度のある林道を登って行くと、

420で分岐となり、

これは右手の荒れた林道に入る。

路面はフキや笹に覆われている。

そんな荒れた林道を500mほど歩いて藪に入った。

この日はHiromiの藪漕ぎを避ける予定だったのに、

全く逆の結果となってしまった。

そんなHiromiも、

「今日は藪に入るよ!」、

と意気込んだ。

藪は結構密度が濃く、

太い笹の場面ではなかなか前進できない。

それでも距離が長いわけではないので、

明らかにピークと思われる高みに上がった。

そして三角点標石を探すも見つからない。

地面に葉書に「丸山」と書かれた、

私製標識が落ちていた。

辺りの笹がうるさく、

標石が見つからないので、

あきらめて下山を開始し始めたとき、

目の前に標石が地面から突き出ているのを発見!

いやあ、見つかってよかったねえ!

この標石が見つかるのと見つからないのとでは、

気持ちに大きな差が生まれる。

また濃い笹をかき分けて荒れた林道に戻った。

そして予定通り更に奥へと進む。

この荒れた林道はやがて右へと大きく弧を描き、

「丸山」の南側の裾を西に向かって伸び、

最後は登路の林道に吸い込まれる。

この荒れた林道脇にも、

ずいぶんウドが自生していた。

Hiromiが言う、

「来年はここでウド採りをしよう!」と。

しかしウド畑なら他にも多々ありますからぁ・・・

駐車地に戻って帰途に着き、

夕方いつもの「反省会」。

2024.5.22 『川崎』(170m) 俺っていい爺さんだよなあ!

先日22日(水)は、

休みをとってウド採りに出かけた。

ここ数年続けている、

職場のおばちゃんたちに与えるためだ。

頭の中にウド畑は色々あるが、

今回はふくろう湖そばの三角点ピークを絡めて収穫することにした。

この日はまたいい天気に恵まれ、

当別町のふくろう湖に着くと、

湖の眺めが素晴らしい。

そして周囲の新緑が美しく、

また緑の世界を楽しめる期待感が膨らんだ。

ふくろう湖の「望郷橋」から湖岸林道に入り、

1kmほど走ると「当望林道」のゲートが現れるので、

そのそばの広い空き地を駐車地とした。

そして徒歩でスタート。

「当望林道」のゲートは、

締まっているものの施錠はされていない。

従ってそれを知っている人間が、

ゲートを開けて侵入する。

まあ、ふだんはほとんど誰も入ることはないが、

山菜シーズンの今は必ず誰かいる。

林道を歩き出すと、

期待通り緑が美しい。

先日も触れたが、

これまで何十回となく、

毎年この新緑を楽しんできたはずなのだが、

どうして今年はそれがより一層美しく感じられるのか?

ただ単に歳のせい?

ゲートから1.5kmほど歩くと、

上空を走る送電線の下をくぐった。

すると右手に送電線の保守管理用作業道が現れるので、

それに入って一旦下って行く。

この辺りから目的のウドが目につくようになった。

下山時にこの作業道は歩かないので、

とりあえず目につくウドを採れるだけ採って、

ザックに押し込んだ。

そして沢形の対岸急斜面を登る。

滑ってずり落ちそうになりながら、

両手をついて登った。

すると傾斜が落ちて歩きやすくなり、

登りきると送電線を支える鉄塔の下で、

四等三角点「川崎」。

ここからは送電線が伸びる北側の風景がいい。

三角点ピークからは作業道を戻らず、

少々藪を漕いで東側の斜面を下った。

この斜面にウドが自生しているからだ。

ただ、ウルシが多いところなので、

うっかり触れて被れないよう、

十分注意しながら収穫した。

間もなくザックに入りきらなくなったので、

90リットルのゴミ袋を出して、

それに入れて手に持った。

手に持つ量は重くてたくさんは持てないので、

ほどほどにして下山を開始。

美しい緑の中、

重いゴミ袋を左右の手に持ち換えながら歩いて駐車地へ。

収穫したウドはけっこうな量ではあるが、

25人ほどいる従業員が持ち帰ることを考えると、

まだまだ量が足りないので、

場所を変えることにし、

その場を離れて湖岸林道を走った。

そして道々から月形町に抜ける「青月線」に入り、

途中で第二段の収穫を開始。

十分な量を確保して「青月線」を抜けて月形へ。

田園地帯の中で改めてウドを整理し、

袋に詰めた。

これだけあれば十分だろう!

自分の有給休暇と燃料を使い、

今年も奉仕活動に汗を流した。

俺ってホント、いい爺さんだよなあ!

それも今回が最後かな・・・

2024.5.18 『湯ノ沢』(264m) 緑の世界でウド収穫

先週末の土曜日は、

その前日にHiromiの家の物置が新設されたので、

そのことでホームセンターで買い物をしたり、

かたずけその他色々やることがあるため落ち着かず、

本来ならば山になぞ出かけている場合ではないのだが、

山には山の事情があり、

この日を逃すとウドが育ちすぎてしまう。

と言うことで、

午前中のうちに山行を終わらせ、

午後ホームセンターへ行くこととした。

この日の朝Hiromiの車を我が家に置き、

当別町へと車を走らせた。

そして青山で当別町から石狩市厚田に向かう道々に乗り換え、

厚田方向に走った。

この道々を走って行くと、

峠状の最高標高辺りに広い駐車帯がある。

その駐車帯を過ぎてしばらく行くと、

左手に林道の入口が現れる。

これが「古潭越林道」で、

ゲートがあって施錠されている。

そのゲート前の端を駐車地とした。

この林道奥の「湯ノ沢」を目指して歩く中で、

ウド採りをしようと計画した。

以前この林道沿いのウドを確認している。

この日は素晴らしい好天で、

上空には雲一つない青空が広がっていた。

そして燦々と降り注がれる陽光に、

新緑が美しいこと!

以前から、いや去年だって、

この新緑を美しいと思ったはずだ。

しかし、いま目にする新緑の美しさに、

あらためて感動し、

うっとりとさせられる思いだ。

そんな木々の美しさを楽しみながら歩くのだが、

上ばかりを見てはいられない。

地面に目をやってウド採りをしなくては!

するとボチボチ目につきだした。

この一週間前は、

地面からわずかしか頭を出していなかったウドが、

もう成長しすぎているものも見られる。

ウドの生育の早さに、

あらためて驚かされた。

ウドは次々現れるので、

とりあえず往路ではそれらを採り、

道端に放って歩く。

車なんかが進入してくる林道ではないので、

何の心配もなく放る。

山菜になぞ全く興味がなかったHiromiも、

自分で見つけては道端に放る。

いやあ、変貌したHiromiの姿に感心感心!

Hiromiと山を歩くようになって、

来月で11年を迎える。

まさかそのHiromiと、

山菜採り山行を楽しめる日が来るとは、

全く想像できなかった。

駐車地から2.5kmほど歩くと、

分岐が現れるので、

右の枝に入った。

そして1kmほどで「湯ノ沢」の基部に達した。

しかしこの時期の藪を避けたHiromiは、

林道上で待機。

私だけが藪に入ってピークを目指し、

二等三角点「湯ノ沢」。

この三角点ピークは、

林道のすぐ上にある。

林道に下って復路に入った。

そして今度は道端のウドを回収していく。

このときに不要な枝や葉を切り落とす。

これが結構手間で、

なかなか先へと進めない。

Hiromiは処理済みのウドをレジ袋に入れて持ち、

私は山菜採り専用ザックに入れて行く。

重い荷物だが、

空はどこまでも青く、

周囲の新緑は果てしなく美しい。

癒され、満たされた気持ちで歩き通し駐車地へ。

後かたずけを済ませて、

江別市のホームセンターへと向かった。

2024.5.17 『上田』(126m)~『高岡山』(137m) 苦しいときは広い世界へ!

先週の金曜日は職場が突然休業となった。

それで朝から用事で札幌へ。

このところ色々あって、

嫌なことが続いている。

「嫌なこと」と言うのは、

まあ、また今度ゆっくり・・・

午前中の用事を済ませても、

気持ちは暗く・・・

広い風景が見たくて、

そのまま当別町弁華別に向かった。

そして「パンケチュウベシナイ川」に沿って伸びる農道に入った。

狭いが舗装された農道が続く。

それはやがて田園地帯の奥で傾斜が出て、

高度を上げだす。

それをどんどん上って行くと、

最高標高に達し、

峠状の地点に南に向かう林道入口が現れる。

これを少し入ったところに駐車。

この林道にゲートはないが、

そこから歩き出した。

東に広がる新緑の丘陵地帯が実に美しい。

この林道も私のお気に入りで、

嫌な気分の時は広い風景を眺めながら歩きたくなる。

はじめは伐採地だが、

その先は原野のようだ。

そこに不法投棄!

林道を開放すると、

必ずこういった身勝手な人間が入り込み、

自分さえよければ、

という行動に出る。

直線的な林道を歩いて間もなく、

道端に四等三角点「上田」。

すぐ林道に戻り直線的な道を行く。

雲が低く大地との間に、

わずかな隙間しかないように感じられる。

そして西側には風力発電の巨大風車が5基見られる。

一昨年までは2基だったのだが、

昨年3基が増えた。

この風車が景観を損ねると批判する方もおられるが、

私はそうは思わない。

景観に合った優しい形状をしていると思う。

左手に高いアンテナを見て、

右手の作業道に入った。

小規模送電線の保守管理用作業道だ。

これがまた雰囲気のよい作業道で、

やがてそれをも離れ、

原野の中に続く作業道を行く。

すると前方に目指す「高岡山」の、

なだらかなピークが見えてくる。

そこで作業道から笹薮へ。

丈の低い笹だが、

密度が濃いのでゆっくり前進していく。

三角点に近付いたところでウルシだ!

標石の周囲を覆っている。

もう毒気を吐いて葉がツヤツヤしている。

触れたら大変なので慎重に歩を進め、

三等三角点「高岡山」。

標高こそ低いが、

とにかく周囲の風景が広々として、

実に気持ちがいい。

復路でも広々とした風景を楽しみ、

降りてきそうな雲の下を歩いて駐車地へ。

すぐに着替えて運転席に座ると、

ポツポツと雨が降り出した。

気持ちは重いが、

このときばかりは雨に当たらずラッキーっ!

2024.5.11 『熊ヶ澤』(235m)~『瀧澤』(154m) 二つの三角点とウド採取

先日土曜日の朝、

樺戸山地の「一番川北」まで歩く過程で、

ウド採りをしようと思ったが、

少々時期が早すぎた。

それでせっかく山菜採りに目覚め、

ウドが食べたいと言っているHiromiに、

なんとかウドを採らせてやろうと、

月形町へと移動した。

そして「月形ダム」に続く農道を走り、

中野地区で林道入口に駐車。

ゲートのない林道なのだが、

入口に深い雨裂があり、

それを越えて進んでも、

深い水たまりがあることを知っていたので、

あえて入口を駐車地とした。

林道を歩き出すと、

いきなり斜度を増し、

なかなか辛い登りだ。

しかし周囲の若葉が美しい!

ただ、どんよりとした空なので、

それが青空なら一層映えたことだろう。

斜度のある林道を登りきると、

傾斜が落ちて両側にトドマツの林が続く。

次々現れる水たまりを見ると、

最近車が入った様子は見られない。

直線的な林道を進んで行くと分岐が現れるので、

これを左の枝に入った。

まず「熊ヶ澤」を目指して進む。

その沿線にはウドがかなり自生している。

そして予想通り早速ウドが目についた。

まだ地面から顔を出して間もないが、

次々に現れる。

それらを採って道端に置いて行く。

誰が来るわけでもないので、

復路で回収することにした。

林道は次第に荒れて、

最後に車が通ってから久しい感じだ。

周囲の若葉はとにかく美しく、

ウドを採ったり若葉を眺めたりしながら歩き、

「熊ヶ澤」の基部に達した。

そこからわずかな藪を越えて、

三角点ピークに至るのだが、

年々アレルギー体質が深まるHiromiは、

春のこの時期の藪突入を避け、

林道に留まることにした。

そして私一人で、

三等三角点「熊ヶ澤」。

積雪期にも訪れるピークだ。

林道に戻って道端に放ってきたウドを、

回収しながら歩いた。

林道を分岐まで戻り、

「瀧澤」を目指して今度は逆の枝に入った。

直線的な林道が続く。

周囲にはいいフキが並び、

タラの芽も見られる。

そしてこの沿線の奥にもウドが大量に自生してる、

はずだった。

ところがどうしたことか日当たりの良いこちらには全く見られない。

おかしいと首をかしげながら歩き、

道端の三等三角点「瀧澤」。

ここは三等三角点二つがつながる林道だ。

復路でもウドを探してみたが、

やはり見当たらない。

どうしてしまったんでしょうね?

歩きながら目につくタラの芽を少々収穫。

それと分岐にデポしたウドを、

Hiromiが持ち帰った。

そしてこの日は自宅で、

山菜の処理に追われた。

私はフキを少々持ち帰り、

女房に「かわいい量だね~」、

と褒められて・・・

2024.5.11 『一番川北』(284m) そろそろウドはどうかな?

今シーズンはHiromiが、

山菜採りに積極的なので、

この日はちょっと早いが、

樺戸山地でウドの様子を見てみることにした。

以前は山菜取りなぞ全く興味がなく、

道端で何かを発見し、

それを採る私を待つことなく、

どんどん先へと歩を進めて行くHiromiだったが、

昨年の初夏、

馬追丘陵でタケノコ採りをして変わった。

それ以来山菜採りにのめり込みはしないが、

気にするようになった。

いや、なってくれた。

これでHiromiと一緒の時も、

遠慮することなく山菜採りが楽しめる。

この朝Hiromiの車を我が家に置き、

樺戸山地へと向かった。

そして当別町青山から、

一番川に沿って伸びる、

道々「青月線」に入った。

「青月」とは青山と月形を結ぶという意味だ。

舗装された「青月線」を走り、

左に一番川支流と出合って間もなく、

左手に現れる林道入口を駐車地とした。

しかしその直前にトラロープが張られ、

一応通行止めとなっていた。

ロープは簡単に外して通れるのだが、

GWを過ぎた今頃まで、

いったい何があって通行止めなのか?

奥には大勢の人でにぎわう、

「一番川オートキャンプ場」がある。

駐車地から林道を歩き出した。

周囲は若葉が萌えだし、

大変美しい光景が見られる。

しかし、足元に目をやると、

雪が融けてまだ時間が経っていない。

道端には春一番の花である、

エゾエンゴサクが咲いていた。

やはりウドにはまだ早かった。

ただ、あと二週間も経つと、

逆にウドが成長しすぎて固くなる。

そんなウドの成長にも驚かされる。

この林道はスタートしてしばらくは、

古いタイヤ痕が残っているものの、

すぐに笹に覆われて車両の通行は不可となる。

そんな林道を覆う笹も、

年々その面積と勢いを増していく。

ダニの活動が活発なこの時期は、

Hiromiも藪を避けたがる。

それでも我慢して歩を進め、

スタートして3kmほどで小尾根にのり、

それを詰めて、

三等三角点「一番川北」。

ピークを踏んで笹の林道に戻った。

目指すウド畑はすぐ先だ。

ところがここでミスをして、

うっかり分岐から間違った枝に入ってしまった。

それを1kmも歩いてミスに気付いた。

そして引き返して予定の林道にのり、

ウド畑に行ってみたが、

そこにはたくさんのエゾエンゴサクが咲くばかりで、

ウドは1本も出ていなかった。

あきらめて復路に入り、

往路で目にしたほんのわずかなウドを収穫して駐車地へ。

Hiromiになんとかウドを持ち帰らせてやりたいので、

この日の二座目を変更し、

月形町へと向かった。

2024.5.3 『金沢』(126m)~『石油沢』(171m)~『茂平沢』(215m) 近場の里山で3つの三角点めぐり

3日の憲法記念日は、

Hiromiが休日出勤のようなことになったので、

燃料代節約で、

また樺戸山地の南端へと出かけた。

そして当別町の町道を走り、

現在北広島市に移転でゆれている、

「北海道医療大学」の前を通り、

「当別消防団第四分団」の横に駐車。

ここは広く空いており、

分団となりの神社も、

この駐車場を利用しているようだ。

積雪期にここから二度上部林道に登り、

「金沢」~「石油沢」を歩いたことがある。

神社の鳥居をくぐり、

階段を上がって神社の建物横で藪に入った。

急斜面だが長くはなく、

すぐに登りきるとトドマツの中に尾根筋が続く。

尾根の向こうには「ふくろうの湯」と言う、

日帰り入浴の温泉があるのだが、

ここは営業をしたり閉鎖したりを繰り返している。

この日山の上から見下ろす温泉施設には、

車が停まっていないので、

現在は閉鎖されているようだ。

尾根筋から荒れた作業道に出て、

それを登って行く。

そばにはタラの芽が生えていたので、

下山時に収穫することとし、

先へと進んで行った。

周囲の春紅葉が美しい。

尾根筋を進んで行くと、

広い林道に出る。

林道に出て一旦筋向いの藪に入った。

そこで、二等三角点「金沢」。

林道のすぐ脇で、

意外にも二等三角点だ。

小板にマジックで点名が書かれ、

コイル状の針金で小木にくくりつけられた、

他所でも目にする私製標識ありだ。

林道に戻って北上する。

直線的な林道が伸びて行く。

山菜採りのシーズンとあって、

たまに車が停まっていた。

この林道はゲートが備えられているものの、

開放されたままなので、

誰でも車を乗り入れることができる。

しかしゲートの扉には、

「車も人も通行禁止」と書かれている。

だったらきちんと閉めて施錠するべきだろう。

行政のやることは矛盾だらけだ。

「金沢」から3.5kmほど歩いて、

右手の作業道に入った。

そして薄い藪を越えて、

三等三角点「石油沢」。

今冬もHiromiと訪れている。

再び林道に戻り、

更に北上する。

良い天気で気温も高いのだが、

冷たい風が少々強く、

それがかえって気持ち良い。

「石油沢」から1.2kmほど歩いて、

「茂平沢」の基部に達した。

そしてそこを少し離れると、

『阿蘇岩山』がよく見えるところがある。

デジカメのズーム機能を使うと、

上部にある航空自衛隊の建物がよく見える。

そんな風景を眺めて、

林道脇の斜面に取り付いた。

こちらは藪が濃く、

笹につかまりながら斜面を登った後は、

笹をかき分けて進む。

そして三等三角点「茂平沢」。

久しぶりのピークだ。

ただ、ここに私製標識はない。

今にきっと誰かがそれを付けることだろう。

駐車地からここまで6kmほどだった。

林道をこのまま北上すると、

この前日に登った「中小屋」に至る。

従って、例の赤と白の巨大アンテナが見える。

復路でところどころ、

伐採地の風景を眺めた。春紅葉って言うのは、

なんだか年々美しさを感じるようになってきた。

昔は何も感じなかった気がする。

それもやはり歳のせいなのかねえ?

林道から荒れた作業道に入り、

タラの芽を少々収穫。

そこで昼食とした。

この日は色々考えることがあってねえ、

疲れて切り株にへたり込んでしまった。

肉体的疲労ではなく、

このところ精神的にきつい状態が続いていたので、

それが辛いのよねえ・・・

駐車地に着いてゆっくり帰途に着いた。

精神的に辛い状態だと長い林道歩きがいい。

かなり気がまぎれる。

しかし、この辛い状態は必ず打破する!

2024.5.2 『中小屋』(ナカゴヤ・309m) 澄んだ青空・春紅葉!

2日は朝から終日晴天予報。

しかし、山以外でやらなきゃならないことがあったため、

短時間で登れる「中小屋」へ。

四季を通じて登ってきた「中小屋」も、

雪が融けたばかりのこの時期は、

初めて登るのかもしれない。

朝から空気が澄み、

空がやけに青く感ずる中、

江別市から当別町の田園地帯を走り、

当別町中小屋で、

「中小屋墓地」に入った。

そして誰もいない墓地の最奥へ。

すると空き地があり、

車数台を停められる。

まだ下草が伸びていない、

NTTの管理道路歩きが始まった。

夏場はこの舗装道路が、

雑草やイタドリに覆われる。

すぐ現れるNTTのゲートは開かれたままだ。

舗装はされているが、

もうずいぶん荒れているので、

部外者の車の進入は危険だと思うのだが。

木々の枝には若葉が燃え出して、

それがまた色とりどりで美しい。

途中のエゾエンゴサクが、

雪融け直後を物語っている。

そして林道のところどころで、

上部に建つNTTの巨大アンテナが見える。

この巨大アンテナを、

すっきりした青空の下で、

これほど鮮やかに見たのは初めてだと思う。

青空に赤と白の巨大アンテナが美しく映える。

舗装された管理道路を登って行くと、

やがて右側の樹木がなくなり、

空知平野の田園地帯が見渡せる。

なんとものどかでいい風景だ。

管理道路は250で砂利の林道と合流する。

すると正面に巨大アンテナが、

ドーンとその姿を現す。

管理道路から林道を直進すると、

NTTの巨大アンテナ方面へ。

しかし右へと進路を変えて進む。

一旦林道は大きく蛇行する。

そしてそれが終わった地点に、

このルート中最も良いところがある。

東側がスッパリと切れ落ち、

空知平野がまるごと見下ろせる。

ここでしばらく風景を眺め、

再び林道に戻って先へと進む。

するとやがて右手に荒れた作業道が現れるので、

それに入って登って行く。

そして最後は少々の藪漕ぎで、

三等三角点「中小屋」。

積雪期は遮るものがなく、

東側の風景をほしいままにできるが、

雪が融けると笹の背が高くなって、

なかなか景色は見渡せない。

下山は同ルートを引き返した。

するとふとギョウジャニンニクに気付いた。

こんなところにもあったのねえ。

今はもう採る気もなく、

ただ眺めて通り過ぎるだけ。

そしてまた空知平野の、

のんびりとした平和な風景を眺めて駐車地へ。

その後帰宅して、

やらなければならないことに取り組んだ。

2024.4.7 『東阿蘇岩』(ヒガシアソイワ・217m) 白と緑のコントラストがいい!

先日の日曜日は、

とにかく天気が良く、

午前中「月形」(二等三角点)で素晴らしい風景を堪能した後、

週一休みしかないし、

もったいないのでもう一座へ!

月形町から再び「ふくろう湖」に戻り、

当別町青山地区へと移動した。

そして当別川に架かる、

「青山橋」のたもとを駐車地とした。

ちょうどよい具合に雪が融けて、

ほどよい駐車スペースができていた。

ここから「東阿蘇岩」(四等三角点)を目指すことにした。

「東阿蘇岩」には、

無積雪期に藪漕ぎで数回登っている。

直近では昨秋Hiromiと登った。

そんな「東阿蘇岩」には、

積雪期に登ったことがなかったので、

以前から興味があった。

ただ厳冬期は駐車するところが見当たらず、

融雪が進む時期を待つしかなかった。

駐車地から「青山橋」を渡り、

渡りきったところで、

当別川の右岸に沿って進んだ。

ここはツボ足だ。

川の上流方向に「ふくろう山」が見えている。

右岸に沿って歩いて行くと、

間もなく山の斜面に到達するので、

小沢を越えて斜面に取り付いた。

融雪が進み笹がむき出しになっている部分がある。

無積雪期だと、

かつてここに存在した作業道に沿って西進し、

極力短い距離の藪漕ぎを狙う。

ただその作業道も、

今では作業道なんだか、

ただの笹薮なんだか見分けがつかなくなってしまった。

露出した笹交じりの斜面を登って行くと、

Hiromiがいつものように元気いっぱいで、

どんどん先へと離れて行ってしまう。

しかし周囲は足元の雪の白と、

トドマツの若々しい緑とのコントラストが素晴らしく、

私はそんな美しさに魅了されながら、

ゆっくり登って行く。

笹の濃さに振り回されず、

どこでも自由に歩ける貴重な時期を、

もっともっと楽しみたいのだが、

この季節はあまりにも短い。

広い樹林帯の中を、

ほぼ西に進路をとって歩き、

目指すピークに続く尾根にのって、

90度方向を変えた。

すると日当たりの良い細い尾根は、

笹がむき出しになって、

短い距離ではあったが、

笹を漕いで登った。

そして再び雪の上へ。

すると前方に目指すピークが見えてきて、

四等三角点「東阿蘇岩」。

融雪が進み三角点標石が露出していた。

また、西側には木の間越しに、

航空自衛隊のレーダー基地を備えた『阿蘇岩山』(一等三角点・418m)が、

間近に見えている。

下山はルートを変えて、

無積雪期に利用する、

作業道跡をたどってみることにした。

藪尾根を下って作業道跡にのると、

ほんのうっすらとではあるが、

作業道と確認できた。

しかしそれは私がそこにあつた作業道のことを知っているからであり、

そんな予備知識がなかったなら、

絶対にわからないくらいの面影だった。

また白と緑の美しいコントラストを楽しみながら下り、

気温が高くて気持ちの良い中を歩いて駐車地へ。

この後一旦帰宅し、

久しぶりにいつものところで「反省会」。

週一の貴重な休みを満喫できたことに感謝!

また一週間頑張りましょう!

2024.3.7 『月形』(305m) 毎年外せない山へ

昨日の朝Hiromiの車を我が家に置き、

増毛山地の南端へと向かった。

ところがこの朝は、

天気予報で「晴れ」という割には、

空全体が灰色の雲に覆われ、

車を走らせる前方は低山さえガスに覆われて、

その姿がさっぱり見えなかった。

それで当別町の「ふくろう湖」の湖岸を走っているとき、

ふと思い出した「月形」(二等三角点)に変更することにした。

そこですぐ月形町に通じる道々に乗り換えて、

月形町豊ヶ丘地区へと向かった。

そして「豊ヶ丘貯水池」下部の、

農道脇に駐車。

ここは一日に数台程度しか車が走らない。

「豊ヶ丘貯水池」を起点に、

「月形」を目指すルートは、

昨春初めて歩いてみたが、

なかなか景色の良いルートで、

Hiromiにも歩かせたいと思っていた。

駐車地手前の「豊新橋」を渡って、

「豊ヶ丘貯水池」に向かった。

もうツボ足で大丈夫かな?

とも考えたが、

ツボ足だとそこそこ足を取られるので、

スノーシューを装着した。

貯水池に向かって登って行き、

その手前で左手の尾根に取り付いた。

そしてこの尾根を忠実に登って行く。

すると背後には木の間越しに、

空知平野の田園地帯の風景が広がって行く。

また、この朝空全体を覆っていた雲が、

いつの間にかすっかりなくなり、

とびっきりの青空が広がっていた。

気温もグングン上昇し、

アウターなんか必要ない。

最初の尾根で150mほど高度を稼ぎ、

西に向かう尾根に乗り換えた。

すると間もなく目指す「月形」の、

純白の峰が見えてきた。

美しい姿だ。

そして周りの風景も素晴らしい。

そこでHiromiが口にした、

「今日ここに登ってよかったね!」。

そうなのよ、

毎シーズンここは外せないなあ!

大変良い風景の中で、

尾根筋を快適に歩いて行く。

そして250で林道に合流した。

これは「分監山」麓から続く「樺戸林道」で、

無積雪期にはこの林道入口から入って、

「月形」を目指すことになる。

しばらく明るく開けた林道を歩いて行くと、

左手に尾根の末端が突き出しているので、

この尾根にのって登って行く。

尾根は左手に樹木がほとんどないので、

素晴らしい風景を眺めながらの登行だ。

樺戸山地の核心部がそっくり眺められる、

正に極上の景色を堪能!

そしてなだらかな山頂へ。

二等三角点「月形」。

無積雪期にも数回登って、

三角点標石は確認している。

また、そばの立ち木に、

私製標識が付けられていた。

昨年まではなかったものだ。

私製標識の作者は、

栗山町の「天狗山」(四等三角点・330m)や、

当別町の「金沢」(二等三角点・126m)に付けられている私製標識と同じだ。

小さな木切れにマジックインキで点名を書き、

木にコイル状の針金でくくりつけている。

ピークから少し東に移動すると、

空知平野が丸々望めるところに出る。

なんとものどかで広い風景を、

しばしうっとりと眺めた。

下山は一旦林道に下った後、

ピークから見えていた、

地形図にはない林道に入ってみることにした。

ところがこの林道は、

既に廃道となって久しく、

崩壊箇所が次々に現れて、

一旦沢床に下って登り返す場面もあり、

なかなか苦労させられた。

そして最後は沢筋を下った後、

登路の尾根に登り返して貯水池へ。

沢筋に下って登り返すというノルマは抱えたものの、

そう言った意外性があるから面白い。

終わってみると、

このルートはやはり毎シーズン楽しみたいルートの一つであると痛感した。

| « 前ページ |