北海道の山野でとことん遊ぶ!!

I am Amigo!

2018.5.28 『美唄山』(987m) アプローチが難しくなった

昨日(月曜)の朝、

美唄ダム近くの車中泊地で目覚めた。

しかし、眠くて眠くてすぐには起きられず、

目覚ましの時刻を変えてまた就寝。

結局6時に起きて準備を開始。

Hiromiなんか山登りを忘れて、

まだまだ眠り続けるつもりだったけどねえ・・・

『美唄山』も回を重ねて登ってきたが、

最後に登ったのが一昨年の6月だから2年ぶりだ。

ここは美唄ダムから先で道々美唄~富良野線の開削工事中だ。

それもずいぶん前からで、

さっぱり先が見えないよう。

ところが今年は状況が変わった。

7時ちょうど、

工事ゲート手前の駐車スペースをMTBでスタート。

この駐車地から登山口までは5kmほどある。

それでMTBを積んで行く。

登山口までの長い車道歩きは疲れる。

それも写真でおわかりのように、

幅の広い立派な舗装道路だ。

そんな車道を快適に進んで行くと、

これまでとは様子が変わってきた。

登山口に近付くと、

乾いた泥の路面に船板の硬盤が敷かれている。

重量の重いダンプなんかが走るためだろう。

また、工事車両や重機も随所に置かれている。

今までは登山口まで何もなく、

工事は登山口から奥で進められていた。

それが手前まで道路整備の工事が始まったということは、

この道々の開通も近いということか?

そんなことで落ち着かない雰囲気の中、

7時25分、登山口。

かつてはここまで車で入ることができた。

そしてここから頂上までは4.4kmと記されているので、

ここを起点とする行程ならたいしたものではない。

登山口にまで工事用の機材や車両が置かれて落ち着かないので、

1kmほど先まで進みMTBをデポ。

林道歩きの始まりだ。

新緑が美しい林道歩きは楽しい。

Hiromiも「楽しい!」を連発する。

トットコ歩いて、

8時ちょうど林道終点。

ここで3か所の渡渉がある。

水量は少ないがよく滑る小沢だ。

私は走って渡るが、

Hiromiはいつものようにゆっくり慎重に渡るので、

靴中を濡らさないかと心配になる。

結果は大丈夫だった。

その後は古い作業道を北進する。

そんな中一か所、歩いた後方で笹薮がガサつきハッとした。

ヒグマが潜んでいたと思われる。

そして古い作業道が終点となったところで、

本格的な登山道となり、急斜面に取り付く。

そしてここから標高差200mの急登だ。

ゆっくり確実に歩出し、スリップを食い止める。

この急登を終えると、「日本庭園」と記された標板が現れ、

初めて『美唄山』の頂上部を目にすることができる。

ここから登山道は一旦下降し、ま

た標高差130mの急登だ。

この部分がよく滑る。

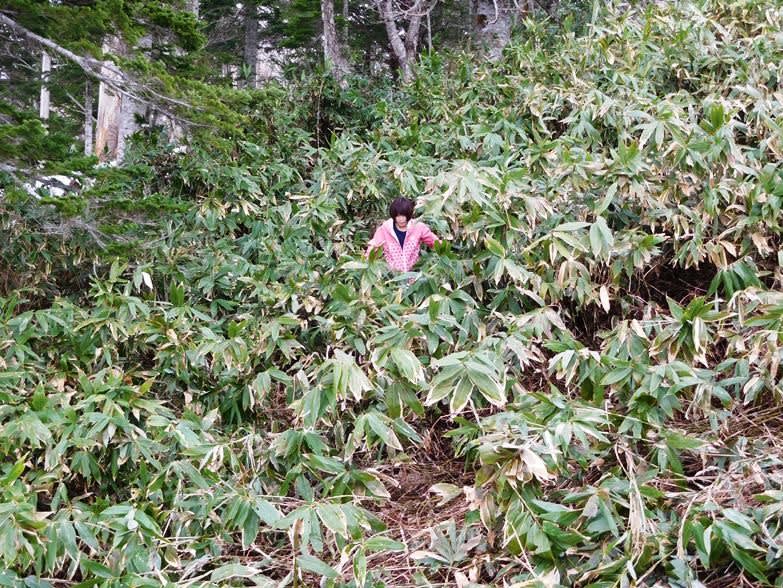

そして笹が濃く、笹のトンネル状態だ。

笹のトンネルを抜けると、

上半身、下半身、手の甲に数匹のダニ!

私はダニを見つけると親指の爪に乗せ、

もう一方の親指の爪でダニを潰す。

そうしないと気が済まない。

とこのがこの日はその数が多すぎて、

とてもじゃないがつぶし切れずに払った。

笹のトンネルを抜けたCO.950からは、

東側に遮るもののない光景が広がる。

夕張山地の核心部が荒々しくて美しい。

そんな風景を楽しみながら歩いて、

9時45分、『美唄山』。

即シャツを脱いでダニを確認。

すると衣服の外側上下に数匹が付いていただ

けではなく、

シャツの内側にも6匹が付着していた。

『美唄山』は西の樺戸山地と東の夕張山地の間に位置するため、

その双方の見晴らしがいい。

無風の中素晴らしい風景に見入りながらラーメンタイムとするも、

どうにも落ち着かない。

それはそこに漂うエゾシカの尿の臭いだ。

エゾシカが間違いなく頂上で尿を放っている。

そそくさとラーメンを食し、下山開始。

下山もまたダニとの戦い。

急斜面を下って古い作業道に下り立った時点で、

Hiromiとお互いの衣服をチェック。

するといるんだよねえ、なんぼでも・・・

その後は笹漕ぎがないので、ダニの心配はなくなった。

12時10分、登山口。

林道歩きで結構ウドが採れた。

そして最後のMTB走行でもそういう恵みに目が行ってしまう私は、

また途中で恵みを収穫してザックにくくりつけ、

12時35分、駐車地。

ここでもHiromiが「楽しかったなあ…」。

頼りになるMTB2台を屋根に積み上げて帰途に着いた。

江別に戻った後は、やっぱり「サイゼリヤ」でしょ~っ!

Hiromiが付き合ってくれたおかげでまたうまいワインを1.5ℓ飲み、

至福のひとときを過ごせたことに感謝!

いやあいい二日間だった。

気が付けば腰痛はどこに・・・?

2018.5.27 『ピンネシリ山』(1,100m) 北東斜面はまだ白い

日曜日の朝、乃々家族を送り出し、

30分差でHiromiが到着。

一泊二日の山行に出発した。

Hiromiが土曜出勤で月曜日が代休と決まっていたので、

私も有給休暇を取得しておいた。

私はこのところ腰痛に悩まされている。

発端は4月の忙しい時期だったのだが、

原因はわからない。

腰と言うか背中が痛だるい。

そしてその痛だるさが位置を変えて、

上や下へと動き回る。

そんな不快感を背負って登るのは非常に辛く、

先日の『神居尻山』にはやっとの思いで登った。

それでこの度は様子見登山とし、

日曜の朝深川の音江連山へ向かった。

ところが途中の新十津川を走っていると、

左手に見える『ピンネシリ山』の東から北斜面がまだ白く、

とっさに登りたくなり、即変更!

Hiromiと二人の山行では、

このとっさの変更が常だ。

新十津川町の「そっちだけスキー場」を過ぎて、

砂金沢に沿う林道に入った。

この林道は狭い、危ない、汚いで好きではない。

登山口そばの駐車地に着くと、

先行者だか山菜採りだかわからない車が3台あった。

10時25分、駐車地をスタート。

100m手前の登山口から入山。

『ビンネシリ山』にここから登るのは、

Hiromiと知り合った頃以来だろうから、5年ぶりになるか。

登山道を進んで行くと、突然エゾ松の倒木だ。

それを回避して終わりかと思ったがあまかった。

それからは倒木の嵐だ。

次から次へと現れて登山道を寸断する倒木にはうんざりだ。

11時20分、車道合流点。

『ピンネシリ山』には舗装された車道が頂上まで施設されている。

頂上に20年ちょっと前に建てられた

「雨雪量観測レーダー」設備を保守管理するための道路だ。

夏道は車道と交差して前方の尾根筋に続くが、

ここから車道を進むことにした。

夏道を進むと、『待根山』の北斜面をトラバースすることになる。

しかし、下から目にしたそのトラバースは斜度がきつすぎて、

アイゼン装着でもどうかな? と。

車道歩行を開始すると、

間もなく車道が残雪に覆われた。

ストックを出してコツコツ歩を進める。

そして左手に『待根山』を過ぎた辺りから沢型の雪渓に入った。

傾斜がきついなかを一歩一歩登り詰めて、

『待根山』と『ピンネシリ山』のコルに突き上げた。

そしてここで夏道に合流。

その後は登りなれた急登を経て頂上へ。

12時520分、『ピンネシリ山』。

ここでちょっと遅めの昼食。

それぞれラーメンタイムだが、

私は「元祖ネギラーメン」。

ギョウジャニンニクはそこらじゅうに自生している。

Hiromiはこのギョウジャニンニクが嫌いなんだと。

従ってニンニクも嫌いなんだそうだ。

昼食後はそのまま忠実に往路をたどって下った。

ただ、登山道との合流点では倒木だらけの登山道は捨てて、

長くなるのを覚悟でそのまま舗装道路を下った。

淡々と下り、頑強なゲートを過ぎると、

またなが~い林道歩きだ。

感覚的に4kmほどか。

しかし新緑の頃、目にする辺りの景色が美しい。

パッパパッパ歩いて、

15時10分、駐車地。

う~ん、まだ雪上登行も楽しめて楽しかったねえ~

そして問題の腰痛が鳴りを潜め・・・

下山後最寄りの新十津川温泉で汗を流して美唄ダムに向かった。

2018.5.26 乃々「運動会」 運動会のあとはバーベキューだ!

今日は乃々の運動会。

昨年は不安定な予報の中を決行したものの、

雨天で中断したあと中止となってしまった。

しかし今年は雨の不安がない中で実施された。

昨夜馬追丘陵に出かけ、

今早朝トレーニング登山をしてから帰宅し、

女房と札幌の息子家族のもとへ出かけた。

今朝は気温が低く、乃々には十分な寒さ対策をさせて学校へ。

3年生になった乃々が通う札幌中心部の小学校は、

グラウンドが狭く、

今年は父母席の割り当てが廃止され、原則立ち見となった。

但し、観覧席の最前列には椅子が並べられ、

プログラムの進行状況に合わせ、

登場する学年の父兄がその最前列の椅子に座って応援することを勧められる。

従って種目ごとに、「次は○年生の競技ですので、

○年生の父兄は観覧席にお座りください」

という場内アナウンスが流れる。

またそれだけではなく、

PTAの役員と思われる奥様方が、

グラウンドの最前列を走り回って、

そのことを周知徹底しているのだ。

なかなか面白い企画だ。

従って、今回は乃々の姿を何者にも遮られることなく見られた。

ただ、乃々は身長が中くらいで、

服装も白っぽいものだったので、

どこにいるのか分からず、

みんなで「あそこだ」、「いやあっちだ」とずいぶん探した。

そんな運動会も、今年から昼で終了となった。

2年後小学校に英語教育が導入されることになり、

その時間を確保するために、

多種目に及ぶ運動会の練習時間確保が困難との理由だ。

何がいいんだかわからない世相だ。

運動会が昼過ぎに終わったので、

息子家族と我が家でバーベキューをすることになった。

その具材の買い出しは息子夫婦にまかせて、

ジジとババは乃々と虎をつれて先に帰宅。

もう午後1時近かったので途中のスーパーに立ち寄り、

簡単な昼食を済ませた。

そして15時、庭でバーベキューを開始。

ちょうどその時刻にはずいぶん久しぶりに娘のReiも帰ってきた。

乃々が「Reiちゃん!」と言って大喜び。

楽しい宴は18時まで続け、寒くなってきたので撤収。

外で楽しむ一日、雨の心配をせずに済んだことに感謝。

2018.5.23 『神居尻山』(947m) 春の恵みを求めて

今日は休みを取っておいた。

今の勤め先は、4、7、12月の繁忙期を除くと、

有給休暇は取得しやすい。

但し、前述の3ヶ月は土曜休みがなく、

日曜日だけの休日となるので辛い。

特に4月の大切な時期に週一の休みはきつい。

昨日の終業後、長沼スキー場に行き、

一人で乾いた喉にビールを流し込んだ。

日の長い夕暮れを心行くまで楽しみながらの車中泊だ。

そして今朝『長官山』と「長沼スキー場」に登ってトレーニング。

最近はウィークデーのどこかでこのパターンを繰り返している。

長沼スキー場の斜面でヨモギを摘もうと、

ポケットにビニール袋を入れて登った。

するとピーク近くでワラビが目についた。

「へぇ~、こんなところに・・・」と思いながら、

まずはワラビ採りとなった。

しかしほんの少ししかなかった。

下山後『神居尻山』に向かった。

ギョウジャニンニクを採る予定だった。

ところが走っているうちに考えが変わった。

ギョウジャニンニク大好きの私なのだが、

女房が非常に嫌がる。

また持って帰ると女房が、

「臭い!」、「臭い!」、「臭い!」、「臭い!」、「臭い!!」と、

大騒ぎして面倒なことになるのは必至。

やめてウドとフキだけを採ることにした。

以前は45ℓの山菜専用ザックを空にして登り、

全部ギョウジャニンニクを詰め込んで下山したものだ。

今日は『神居尻山』にBコースから登り、

そのままBコースを下った。

その途中でウド畑を覗くと、

まだ雪が残っていたり、

融けてすぐだったりというところばかりで、

結局まだ早かった。

あと二週間先だろう。

あきらめて麓の様子を見ることにした。

下山してまずはフキ採りだ。

これはうちの女房も楽しみにしているが、

職場のおばちゃんたちが待ち焦がれている。

フキなんかどこにでも生えているのに、

「Aちゃん、フキまだかい!?」と言ってくる。

フキなんかで満足するんだから、

まこと安上がりなおばちゅんたちだあ・・・

結局フキは90ℓのビニール袋にいっぱい、

職場用として用意した。

そのほかに我が家の分だ。

それから移動してウド採り。

しかし麓もまだ早く、少ししか採れなかった。

ただ、他にタラの芽とヨモギを摘む時間ができたので、

逆にラッキーだったかも。

最後にウドのいらない部分を切り落として帰途に着いた。

帰宅後我が女房がそれらを大変手際よく処理。

これには感心する。

ギョウジャニンニクを持って帰らなくてよかったわぁ~

日の長い一日が、今日も平和に暮れてゆくぅ・・・

2018.5.20 久々に乃々と虎がやってきた! 成長した虎に目をみはる

昨日の日曜日は約2ヶ月ぶりに「乃々と虎の日」を迎えた。

2ヶ月も間を置くと、

特に虎が成長しているだろうなあと予想していた通り、

口が達者になり、元気で休みなく走り回る。

そしてもうはっきり「ジジ」、「ババ」と呼んでくれる。

ただ時々私に向かって「ババ」と言うので、

「ババはあっち」と指差すと、「ジジ」と言い直す。

昨日の朝9時に迎えに行った。

出てきた虎は人見知りすることなく、

すぐになついてきた。

姉の乃々はこの春3年生になった。

そんな乃々は最近各科目で100点が多いんだと。

自分で言っていたのだが、たいしたもんだ。

今回はママのSa~が休みだったので、一緒に来ることができた。

まずは某大手スーパーに寄り、乃々のアップシューズやジャージを購入。

今度の土曜日が運動会だ。

そしていつものように昼食を調達。

一旦我が家に寄って、

これまたいつものように野幌運動公園へ向かった。

今はたんぽぽが盛りを迎え、大変美しい光景が広がる。

つい先日まで除雪をしていたと思ったら、

もうたんぽぽの季節だもんなあ・・・

虎が今年雪解けの地面で遊ぶのは初めてだ。

前回訪れた時は雪だった。

するとこの虎、脚がしっかりとし、走る走る!

乃々のあとを追いかけて走り回る。

転んでもニヤッと笑みを浮かべるだけで泣かない。

そんなことをしているとすぐに空腹となり、

「おなかすいたぁ~」と乃々。

草原にシートを広げ、楽しい昼食だ。

この日のメインディッシュはケンタッキーフライドチキン。

これはババの提案。

ババと二人の生活になると、

毎日同じものを食べて過ごすので、ケンタッキーは乃々や虎だけではなく、

ジジ、ババにとってもご馳走だった。

それにSa~だ、昼食のはじめから最後まで、

ず~っとケンタッキーを食べ続けていた。

そして食べたのはケンタッキーだけ。

Sa~もまた肉に飢えていたかぁ・・・

おいしい昼食で満腹になったあとは、

少々ゴロゴロしてまた走る走る!

乃々は虎を相手に全力で走り、

虎は私が追うとキャッキャと逃げ回る。

そんな虎はなんでも姉の真似をする。

姉が干からびたミミズを見つけてつまめば、虎も同じことをする。

乃々が遠くに向かって何かを叫ぶと、

虎も横に並んで同じことを叫ぶ。

また、虎は乃々が発した言葉を正確に真似る。

たとえば乃々が「おおっ、ブルーだ」と言うと、

虎もただ「ブルーだ」と言うのではなく、

その前にちゃんと「おおっ」を入れるのだ。

万事がその繰り返しで、随分笑わせてくれた。

そうやって姉にくっつき、まねっこをしている虎は、

保育園で虎より下の子の面倒をよくみるそうだ。

姉に面倒をみてもらっていることが、自然に身に付いたのかな。

好天の中を楽しく遊んだが、

冷たい風が強くなってきたので、我が家に戻った。

帰路の車中で虎は熟睡。

部屋に入っての小布団で寝かせると、

間もなく乃々も隣に行って寝てしまった。

昼寝なぞ絶対にしない乃々なのに・・・

久しぶりに外を走り回って疲れたのだろう。

みんなしてゆっくり昼寝をしたあと、まだ日が長く明るい中を、

札幌中心部の自宅に送って行った。

帰路ババと虎の成長ぶりに改めて驚いた話しをしたが、

同時に「疲れたねえ~」。

しかし、やはり孫はめんこいなあ・・・

そしてこの日がババの65回目の誕生日だった。

いい誕生日だったなあ~

2018.5.19 馬追丘陵 雨ニモマケズ・・・

この週末は土曜日だけの山行だ。

そして昨日の土曜日は全道的に雨予報。

それもほとんどが終日と言うからどこにも出かけようがない。

そんなときは近場でトレーニング登山と割り切る。

昨日の朝、

この4月から馬追丘陵の麓で暮らすようになったHiromiを迎えに行き、

すぐ近くの馬追丘陵「静台」に向かった。

私は昔から雨模様でも登らずにはいられない性分だ。

登って体力を消耗させないと気がすまない。

そんな私に着いて、そろそろ5年になるHiromiもまた同じ癖が身に付いた。

従って、「雨だからトレーニングだ」と言うと、

ただ一言「OK!」。

実に扱いやすい。

まず馬追丘陵「静台」のFコースから入山した。

こんな雨の日に人が訪れることなぞ考え難いが、

それでも最も人が来そうもないFから入山した。

雨が降りしきり、

車外に出るのがたまらなくおっくうではあったが、

思い切ってスタート。

山に分け入るとまず目に飛び込んできたもの、

それは鮮やかな新緑だ。

低山に新緑の美しい季節がやってきた。

嫌な雨の中でなんとも和ませてくれ、

そこに足を踏み入れ良かったと感じさせてくれる。

そして外気が冷たく、雨具着用でも決して暑くない。

歩いているうちに雨は気にならなくなる。

「静台」の頂上には誰もおらず、

しばしそこから見下ろす風景を楽しんで下山。

スタスタ下って馬追温泉へ移動。

そこから『長官山』に登った。

こちらは針葉樹林が多く、

そのまっすぐ天に向かって伸びる太い木々の景観が素晴らしい。

今年は雪が融けてから初めて登ったかな?

『長官山』に登るコースとしては、

この馬追温泉からのものが最も好まれているが、

やはり雨の日は人影なし。

馬追温泉登山口に戻るとまた移動。

同じ『長官山』の火葬場登山口へ。

雨の日は長い距離をダラダラ歩くより、

小刻みにロケーションを変えて歩く方がいい。

火葬場コースは下部にぬかるんだところがあり、

それを回避して歩くのが大変だ。

しかし周りを見ると植生が針葉樹から広葉樹に変わり、

これも変化があって面白い。

そして相変わらず人影はなく、

静かな山歩きを楽しめた。

下山して今度は長沼スキー場へ。

ここから舗装された車道を歩いて『長官山』へ向かう。

雨の日は舗装道路を歩くと、

足元が汚れなくていい。

舗装道路はやがて砂利道へ。

そして「文学台」との分岐点から登山道に入り、

いくらも歩かないうちに『長官山』だ。

この時点で雨がいくらか小降りになってきた。

この日3度目の『長官山』頂上から目にする遠くの景色は、

山あいのガスが晴れだしていた。

下山後、目の前の「長沼スキー場」の斜面を登ってリフト終点へ。

まだ下草の丈が低いので、容易に登れる。

そして景色がいい。

私はやはりスキー場の風景が好きだ。

広々としてなんとも言えず気持ちがいい。

このスキー場斜面は短いのだが傾斜がきつく、

この日のトレーニングでは下半身に最も負荷がかかった。

草地の急斜面をトボトボ下ると、

ちょうど昼になった。

昼食はアスファルトの上でインスタントラーメンを作った。

二人分を一緒に作ったので、

Hiromiはただの傍観者。

「お前は楽でいいなあ~」。

インスタントラーメンで空腹を満たしたあと、

また舗装道路から『長官山』へ。

そして下山後またスキー場斜面を登った。

結局この日のトレーニングは、

「静台」1回、『長官山』4回、「スキー場」2回であった。

これだけ登下降を繰り返すと、

下半身にそれなりの疲労が残り、

満足感で満たされる。

一旦Hiromiを送り届けてから、

時間をおいて夕方「サイゼリヤ」で「かんぱ~い!」

雨にたたられた一日だったが、

終わってみれば静かで楽しい山歩きができたいい一日だったことに感謝!

2018.5.13 『0の山』(743m) 廃道に向かって・・・

昨日(日曜)の朝、「LARCH」コテージで目覚めると、

Toshiが既に起きだして寝室の階上でテレビを見ていた。

朝はゆっくり寝ていられないやつで、

毎朝4時には目覚めるとのこと。

そして前夜までひどかった花粉症による鼻の具合が幾分良さそうだ。

私は2番目に起床したが、

Hiromiは「眠い」、「眠い」を連発していた。

結局コテージの居間に、

7時前には集合したものの、

朝食は7時半からとのことなので、

しばしぼんやりして過ごす。

7時半に合わせて「LARCH」のレストランに向かう。

ここの朝食は基本的に洋食なのだが、

希望すると和食をいただける。

そして我々はいつも和食を希望する。

そして我々はいつも和食を希望する。

たいしたおかずが付くわけではないのだが、

ここの朝食はうまいのよねえ。

たいしたおかずが付くわけではないのだが、

ここの朝食はうまいのよねえ。

生卵なんか新鮮で、黄味が大きく盛り上がっている。

ご飯は私が四杯、Toshiが三杯食べた。

コテージに戻って荷物を整理。

準備万端で「LARCH」に行き、

精算を済ませて、

8時35分、「LARCH」前の駐車場を徒歩でスタートした。

この時点で雨がポツポツ。

昼くらいから本降りになる予報なので、

「LARCH」から『0の山』を往復するくらいがちょうどいい。

昨日の帰宅後に送ってくれたHiromiのGPSデータによると、

この日の歩行距離が、往復で8kmに満たない。

雨が本降りになる前にはいい距離だ。

この辺りはカラマツの植林地で、

すっくとまっすぐに伸びたカラマツ群の景観が大変美しい。

そんな中の広々とした林道を歩くのは気持ちがいいものだ。

しかし傾斜はあるので、じきにに熱くなり汗をかく。

あれこれと話しながら歩いていくと、

どうも景色が違う。

何度も登っている山なので、

そのことにはすぐ気付いた。

しかし、林道から登山道に入る箇所ははっきりしているので、

見落とすことなぞ考えられない。

だが、明らかに違う。

登山道が開削されている尾根を通り過ぎている。

そこで引き返してみてビックリ!

林道から登山道に入る部分が松の倒木で隠されてしまっていた。

そしてそこに立っていたはずの案内標識が笹の中に転がっていた。

これではわかるはずがない。

改めてその地点から入山すると、

松の巨木が数本強風によってなぎ倒されていた。

それらが登山道を覆い、

笹薮を漕いで迂回する。

それが済むと、今度は濃い笹薮だ。

去年も随分笹が濃くなったと感じたが、

今回はもう末期状態だった。

私でさえ一時進路を見失い、

踏み跡を探した次第だ。

そんな時に踏み跡を見つけ、

先頭で動き出したToshiも、

少し進んでから「まだ行きますかぁ?」という諦めムードの言葉を発する。

Hiromiなんか笹に埋もれてしまいそうだ。

我々は藪屋ではないので、藪漕ぎなぞ好まない。

それでも頂上は近かったので、

とにかく頂上までは行ってみた。

9時55分、『0の山』。

金山湖の美しい風景を楽しんで下山を開始。

雨は相変わらずポツポツと・・・

また深い笹をかき分けながら林道に下りついた。

そこで3人がお互いの衣服を点検。

ダニの付着を確認するのだ。

するとみんなにダニはついていた。

また林道をトボトボと下って行く。

「LARCH」が近付くと、美しいカラマツ林の景観となる。

私はこの景観がとにかく好きだ。

今秋再度訪れることを3人で確認。

次回はMikaも連れてこよう。

11時ちょうど、駐車地。

この山の登山道はこのまま何も手が加えられなければ、

夏を過ぎた時点で完全に廃道となる。

そのことを下山した時点の「LARCH」で出会った支配人に伝えると、

「(南富良野町の)観光協会に言っておきます」とのことだったが、

果たして町の観光協会がこのマニアックな登山道の整備に動き出すのか?

それはまたこの秋に訪れた際に検証したい。

車に戻ってから隣の金山保養所で汗を流して帰途に着いた。

この頃になると雨は本降りとなり、天気予報の通り。

久しぶりに揃った3人での楽しかった「LARCH」泊の思い出を胸に帰途に着いた。

2018.5.12 『隈根尻山』(971m) 於札内川から頂上を目指す

この週末は土曜の夜、

金山湖のホテル「LARCH」コテージに、

早くから一泊の予約を入れていた。

ここ数年正月明けに「LARCH」で、

『ミニ山の会』の新年会を開催してきた。

しかし昨年からHiromiに仕事が入るようになり、

参加できなくなってしまった。

そこで「LARCH」が大好きなHiromiのために、

Toshiと別の日の宿泊を設けたものだ。

いつもどこかの山に登って「LARCH」に宿泊している。

ところがこの春転勤したHiromiに、

昨日の土曜日また仕事が入ってしまった。

仕方がないのでToshiと二人で山に登り、

下山後Hiromiを迎えに行って金山湖へ向かうことにした。

昨日の朝、我が家にToshiの車を置いて、

浦臼町に向かった。

もう随分回を重ねて登ってきた『隈根尻山』に、

新ルートから挑むことにした。

『浦臼山』から『樺戸山』に向かって尾根上の登山道を歩いていると、

西側(右下)にくっきりと林道が刻まれているのがわかる。

それが「於札内林道」だ。

地形図を見ると、この林道は於札内沢に沿って伸び、

『樺戸山』と『隈根尻山』のコル下部で終息している。

ずいぶん前からこの林道を歩いて、

於札内沢の源流部を見てみたいと思い続けてきた。

それをどうして今までやらなかったのかが、

自分でも不思議だ。

土曜の7時25分、

於札内林道の入口付近を駐車地としてスタートした。

歩き始めるとすぐに大きな砂防ダムが現れる。

これ以降この沢は砂防ダムの嵐となった。

林道は右手に大きな砂防ダムを見るあたりから、

少し奥に進んだところで決壊していた。

この砂防ダムは夏道の『浦臼山』を目指して

歩いている時に見下ろしてきたものだ。

林道の決壊箇所はこの後も次々と現れ、

もう修復する対象ではないことが伺える。

また、決壊だけではなくブッシュがはびこっており、

まだ広い面積で雪が残るこの時期でなければ歩けないだろう。

そんな荒れ果てた林道を進んでいくと、

一箇所急斜面のトラバースを強いられるところが有り、

先に進んだ夏靴の私が固い雪面に深く蹴りを入れることができず、

身動きが取れなくなった。

そこを硬い冬靴だったToshiにステップを切ってもらい助かった。

林道の進行方向が西から南に変わると、

突然前方に『樺戸山』が現れた。

まだ大部分が雪に覆われ、

なんと美しいことか。

うっとり見とれて思わずToshiが、

「体育座り」での記念撮影を提案。

あっさり了承!

その後心配していた箇所へ。

地形図で一箇所だけ渡渉箇所を確認していた。

おそらく橋が架かっていたであろうが、

そこまでの道中で目にした光景から察して、

橋なぞとっくに流されてしまっているはず。

そしてそんな不安は的中した。

しょうがないので二人して走って渡渉。

ズボンの膝を濡らしただけで済んだ。

ここから林道の進行方向が大きく変わる。

ジグをきったり山肌に張り付いて蛇行したりを繰り返し、

どんどん高度を上げて行く。

そして辺りの風景が積雪模様となり、

とにかく美しい世界が広がる。

そんな時、『樺戸山』と『隈根尻山』のコルをスッキリ見通せる位置に達した。

そこで目にした光景、

これがまたすごい。

砂防ダムが、まるで段々畑のように連なっている。

ここまで砂防ダムが連なると、

「砂防ダムって何の意味があるの?」の前に、

美しさを感じてしまう。

正にここは砂防ダム銀座、砂防ダムのデパート、

砂防ダムの総合商社だ。

そこで気付いた。

この林道は一般的な林道のように、

林業経営が目的のものではなく、

正しく砂防ダム建設だけが目的だったのだ。

どう考えてもそれしかない。

そんな変化に富む光景を目にしながらも、

林道は更に奥へ奥へと進む。

長い林道歩きに終止符を打ち、

適当なところから西の斜面に取り付いた。

『隈根尻山』の頂上少し北側の稜線に当てる予定だ。

しかしここからは急登の連続できつい。

そしてきつい傾斜が危険な箇所もあり、

ピッケル、アイゼンを装備しなったことを少々悔やんだ。

きつい登リに耐え、

10時50分、『隈根尻山』。

ほぼ快晴!

素晴らしい光景が広がる。

頂上で早めの昼食とした。

そして下山。

これは速い!

傾斜が急なだけに、登山靴で滑って下降できる。

あっという間に林道に下り立った。

あとはまた淡々と長い林道を歩くのだが、

あくまでも下降なのでこれも速い。

13時15分、駐車地。

すぐそばの於札内川で登山靴、スパッツを洗い、

Hiromiを迎えに出発。

予定通り15時にHiromiを拾い、

金山湖に向かった。

そして16時半、金山湖に到着。

「LARCH」にチェックインして入浴。

「かんぱーいっ!」

久しぶりに3人揃って楽しい宴のはじまりはじまりぃ~

2018.5.6 『浜益御殿』(1,039m)~『浜益岳』(1,258m) 奇跡の天候回復!

GW最終日、6日の早朝目覚めると、

空は曇っているものの、

意外に高曇りで、これは活けるかな?

前夜の遅くまで降り続いた雨のあとだけに、

湿った空気が漂い、朝起きて辺りがガスに包まれていたなら、

即時他の山域へ移動することにしていた。

ただ、Hiromiには確認した。

このまま登ってもガスで何も見えないかもしれないぞ、と。

しばし考えたHiromiが出した結論は、

「何も見えなくても、初めての山だから登ってみたい」。

GO!

私としてはここから向かう『浜益御殿』、『雄冬山』、

『浜益岳』には回を重ねて登ってきた。

しかし、インターネットの普及とともに、登山人口がうなぎ上りとなり、

だんだん足が遠のいてしまった。

この日のスタート地点からの入山は6~7年ぶりになる。

20年近く前は誰にも出会うことがなかった山域だ。

車で走行可能な林道の終点まで車で入った。

かつてそこまで入ったことはない。

それだけ融雪が進んでおり、大きく蛇行する林道のショートカットもできない。

5時40分、ドロドロの駐車地をスタート。

スタート直前に単独行の男性がやってきた。

まだ雪が残る林道を進む。

大きくジグを切る形で進む林道が、やけに長く感じる。

そして目指す『浜益御殿』が前方に視認できる地点で、

東に登りゆく広い尾根にのる。

暖気で融けかかった雪面に大勢で歩いたトレースが残っているので、

初心者でも慎重にそれをたどると迷うことはないだろう。

この尾根がだらだらと長いのだが、樹木が密生している状態ではないので、

前方の見通しが割と効き、そんなに苦にはならない。

辛抱ずよく登って行くと、やがて視界が一気に開け、

『浜益御殿』の頂上から続く尾根の森林限界点に達する。

ここからは青い日本海を背に登ることになる。

前夜まで降り続いた雨が、この高さでは雪を降らせたようで、

純白の化粧直しをして出迎えてくれた。

天候は晴れ!

正に奇跡だ。

予報でもせいぜい曇り程度。

やはり普段の行いがいいと、こういうふうになるのよねえ~

7時50分、『浜益御殿』。

この頂から見る『雄冬山』が美しい。

今回はかなり融雪が進み、ハイマツが広く露出しているものの、

それでも美しい姿を見せてくれた。

この『雄冬山』もHiromiにとっては未踏なのだが、

あえて『浜益岳』に向かうことにした。

正直なところ、私のスタミナ切れだ。

当初は『浜益岳』に登ったあと、

『雄冬山』へ縦走して『浜益御殿』に戻るつもりだったがカット。

この三山は日帰りで2度回ったことがあるが、私も衰えたものだ。

また、この日は昼くらいから雨模様との予報通り、

ゆっくり下り坂の空模様も確認できたので、

無理せずGWの山旅を締めくくることにした。

『浜益岳』へのきつい急登をHiromiのあとから遅れて着いて行き、

9時05分、『浜益岳』。

南の空が暗くなり、天候の下り坂を知らせてくれるも、

いまだ景色はよく、素晴らしい山岳風景を楽しめる。

そんな中Hiromiが東の山並みを指差し、

「あれって暑寒?」→ 正解!

今度は南の一座を指差し、

「じゃあ、あれは黄金山?」 → 「こらーっ!!」

このバカ弟子が指差したその先には、

北の鋭鋒『群別岳』が、その凛とした姿を誇っていたのだ。

このなんともとぼけた天然がHiromiの魅力でもあり、

いつまでたってもモノにならない愛弟子が、

めんこいじいさんなんだわなあ・・・

しかし、Hiromiは以前『群別岳』に登っているのも事実! (その時の記録)

スタミナ切れの私は『浜益岳』でアミノ酸のサプリメントを服用。

世の中いい時代になったもので、これは即効性がある。

おかげで『浜益岳』を下り、『浜益御殿』への登り返しが楽になった。

そして、そういうものに頼らざるを得ない時が来たことを、

改めて認識した次第だ。

歳だなあ・・・

10時10分、再び『浜益御殿』。

ここで長い昼食タイムをとった。

いつもはインスタントラーメンの汁をほとんど捨てるのだが、

この時は無意識のうちに全て飲みきった。

Hiromiもまた同様に飲みきったとのこと。

二人して塩分を欲していたのだ。

昼食後はだんだん暗くなる空の下を、

淡々、黙々と下り、

12時ちょうど、駐車地。

ドロドロの駐車地での片付けは嫌なので、

そのままただちに移動し、前夜車中泊した地点まで戻って後片付け。

と、ポツポツ降りだした。

天気予報の通りだ。

いやあ、下山してからの雨で助かった。

そして二人して運が良かったことにホッとした。

後片付けを終えてから帰途に着いたが、

雨足が強くなり、午前中の晴れ模様が信じられない有様だ。

我が家に帰宅して「サイゼリヤ」へ。

二人でGWの反省会だが、GW後半は雨の心配をしたものの、

一貫して不平の言い様がない山旅を楽しめたことに感謝!

いいゴールデンウィークだったわぁ・・・

2018.5.5 『丸山』(当別・500m) なかなかいい山じゃないかぁ~

GW後半の5日朝、

ゆっくり9時に来てもらい、Hiromiと家を出た。

天気予報が雨模様を伝えていたので、

「どうでもいいや」的な感じで、

また当別町青山奥に向かった。

当別丸山の存在は、

随分古くから知っていたが、

これまで未踏のままだった。

その標高とひじょうに緩やかな山体から、

わざわざ登りに行く山ではなく

何かのきっかけを待っていた気がする。

それがこんな悪天予報の休日に訪れた。

10時50分、

道々滝川~浜益線の青山分岐から1kmほど

滝川寄りにある林道入り口の駐車帯をスタート。

天候は小雨。

車の中で雨が止むのを待っていたが、

止むことはなく、

小降りになったところであきらめて外に出た。

林道をしばらく登っていくと、

針葉樹の植林地に出た。

しかし、周りが針葉樹林帯で遠くを見通せない。

そこで『丸山』であろう方向に歩を進めてみた。

するとすぐに遠く『丸山』の頂上部が見えた。

予想より遠い印象だ。

山と言うのは離れた地から眺めるより、

その中に入ってしまうと、

随分奥行きが深いと感ずることが多々ある。

その姿を視認してしまえばこっちのもの。

持ち前の野性的勘を働かせ、

尾根筋を北進する。

ところどころで雪が融けきり、

笹藪漕ぎとなる場面が。

また、藪漕ぎに耐えきれず、

ツルツルねんどの崖上地形を下ることも。

そんな下降を終えると、

頂上に向かって最後の登りが待っていた。

残雪をつなぎながら、

快調に歩を進める。

そして背後には素晴らしい景色が広がっていく。

しばしうっとりと見とれるほどの、

迫力ある景色だ。

この山からそんな景色を堪能できるとは・・・

全く期待していなかった展開に、二人して感動!

急斜面から、美しい白樺の緩斜面に入ると頂上は近い。

空からは相変わらず小さな雨粒が落ち続けるも、

もはや気にならない。

12時20分、『丸山』。

そこにはやはり絶景が広がっていた。

もっと早く登らなかったことを後悔したしだいだ。

短時間登山と決めて水も食料も持たずに登ったので、

直ちに下山開始。

下山は雪が融けきったところでの時間ロスを考慮し、

登路の足跡を忠実に辿った。

そして13時15分、駐車地。

下山後浜益温泉へ汗を流しに行ったが、

これがまた混んでひどい。

洗い場の争奪戦だ。

温泉から出るとHiromiも同じことを言い、

二人してもう浜益温泉はやめようという結論に達した。

その後も雨が止むことはなく・・・

しかし浜益まで行ったなら、

増毛山地の一座でも狙いたいもの、

とりわけHiromiが未踏の『浜益御殿』に登らせようという気になった。

それで石狩市浜益区幌から、

旧幌中学校の前を通り。

林道奥まで入って車中泊。

しかし雨は止むことがなく、

そこまで行ったことを後悔しながら酒を飲んだ。

| « 前ページ |