北海道の山野でとことん遊ぶ!!

I am Amigo!

2016.8.28 『三頭山』(1,009m)

この週末も日曜日だけの山登りで、土曜の夕方Hiromiを拾って幌加内に向かった。

江別から深川まで高速自動車道を利用すると、幌加内市街地を抜けて適当な車中泊地までちょうど2時間だった。

そして今回は山の選定を誤った。

Hiromiは通算500回登山達成が近付いている。

従って札幌近郊の登山道がある山々は回を重ねて登るようになっている。

そんなHiromiに、Hiromiが未踏の山に登らせてやりたいと思い、天気予報とにらめっこだ。

今朝6時45分、『三頭山』政和登山口に立った。

ところが登山道を覗いてみると草が生い茂り、それらが朝露をどっぷりと蓄えていた。

二人で顔を見合わせ、「やめるべ!」。

この山にはもう一つ入山口がある。

政和側の1~5合目をショートカットして、5合目から同登山道に入るコースだ。

つまり林道が5合目まで付けられているのである。

この手段がなければ迷わず政和から入山したのだが・・・

私は数回登ったこの山に、天候が悪くない限り政和から登ってきた。

しかしショートカットルートがある以上、殆どの登山者が5合目から登るのだろう。

結果、政和からのルートは草に覆われる。

7時15分、5合目丸山分岐から入山。

しばらくは快適な登山道を歩けたが、急登に差しかかる辺りから草がはびこりだし、地面が見えず歩きにくい。

そしてよく滑る。

標高900mを超えるとガスだ。

起床時からこの辺りにへばりついたガスは気になっていた。

「なんとか晴れてくれ!」の願いも虚しく、急登を終えるとガスの中。

何も見えない中を黙々と歩いて、

8時40分、頂上。

記念撮影をして、即下山開始だ。

そして少し高度を下げると、雲の隙間から南側の景色が見え出した。

なんと樺戸山地には雲ひとつなし!

山の選定を誤った。

そんなことを考えながら、淡々と下っていると初めて登山者が上がってきた。

なんだかガンガンと、すごい勢いだ。

下を見たままでこちらには気付かない。

立ち止まり、道を空けた。

すると目の前まで来たその男性が初めてこちらに気付き、足を止めて顔を上げた。

ギョロリとした大きな目をもつその男性が、私の顔を見るなり「ニコッ」。

「Keishi!」

そう、このKeishiと山でばったり出会うのはこれが実に6回目なのだ。

そんなKeishiに最後に出会ったのは、去年の5月、『浦臼山』でだった。

懐かしく立ち話をしているのだが、後ろのHiromiが一向に下りてこない。

あまりにも遅すぎるので何かあったに違いないと、大声で「Hiromi! Hiromi!」と叫びながら登り返した。

するとHiromiの声が聞こえてきた。

「ここ~っ!! ここ~っ!!」。

その地点は予測がついていた。

登山道が一箇所、沢型地形になるところがある。

すぐに沢型地形を抜けて笹の中の登山道に戻るのだが、

Hiromiはそのまま沢型の中の踏み跡をたどって下っていったのだ。

これはよくあるパターンだ。

そんなHiromi曰く、「だってピンクテープがついていたからぁ・・・」。

フツーの人はそのピンクテープを見て、「ああ、ここから上がるんだ」と思うところを、

Hiromiの場合、「ピンクテープがあるから、このまままっすぐでいいんだ」と解釈してしまう。

全く恐ろしい話しである。

更に、道を誤り慌ててGPSを取り出して位置を確認しようとしたところ、

さっぱり意味がわからなかったというから、もう救いようがない。

こんなふうにHiromiがいなくなったのは、もう何度目だろう?

過去にも随分あったんだわ。

そんなHiromiが無事に戻り、Keishiとしばらく談笑し、記念撮影をして別れた。

Keishiは顔写真NGなので、顔を伏せる。

なぁんも気にすることないのによ。

そんなKeishと、「僕はサイゼリヤには行きませんよ!」と言いながらも、再会を約した。

10時10分、5合目駐車地。

長い林道を下り、舗装道路に戻ってみると、ほとんど快晴だ。

振り返る『三頭山』にもガスは無し。

まあそんなもんだぁ・・・

山の選定は誤ったが、初登の山を喜んだHiromiと、Keishiとの6度目の出会いを思えば、

今回もいい山行だったなあ・・・

2016.8.21 トレーニング登山(札幌市内)

『手稲山』から下山して移動し、『奥三角山』(354m)へ。

ここはうっそうとした広葉樹林の中に登山道が施設されているので直射日光が当たらず、

幾分涼しく感ずる。

しかし相変わらずの湿気に、やはり歩くほどに汗が吹き出す。

美しい広葉樹林の緑の中を淡々と登り、頂上へ。

200万都市札幌を見下ろし、小休止。

何度登っても不思議なんだが、誰もいないこの低山の真下に200万都市が広がっている。

札幌っていうのは、ホントにすごい街だねえ。

続いて『三角山』(311m)登山口に移動。

『奥三角山』と『三角山』は遊歩道でつながっているが、片方を登って一旦リセットし、

移動してもう片方の登山口から登った方が、0からのスタートとなり、多少なりとも負荷が大きいと思う。

誰もいない『奥三角山』に比べ、こちらは常に人がおり、今日のような悪天予報でもたくさんの人とすれ違う。

そしてここは風通しが非常に悪く、暑い暑い!

北海道であるのに、とにかく湿度が高くて不快だ。

一雨浴びて体温を下げたい思いに駆られる。

下山して昼食。

最後に『手稲山』に戻り、最下部の『千尺高地』(492m)に登った。

しかし、暑さにまいった私は、もうバテバテ。

それに比べてHiromiは元気だあ。

汗でずぶ濡れになりながらも、淡々と前を登って行く。

その脚は日焼けで褐色に染まり、膝を中心に引っかき傷だらけ。

「たくましい!」の一言だ。

結局この『千尺高地』まで雨に当たることはなかった。

相変わらず当てにならない天気予報だが、帰途に着いた高速自動車道の上で雨が降り出し、

江別に到着した頃は土砂降り状態。

う~ん、今日は運が良かったねえ。

よいトレーニングができた。

2016.8.21 『手稲山』(1,024m)

この週末も日曜だけの休日だが、土曜は終日雨模様だったので、さほど気にはならない。

ただ、今日日曜も台風の影響で朝から雨の予報だった。

それで今日は雨の様子を見ながら札幌市内の山でトレーニング登山をすることにしていた。

昨夜は「サイゼリヤ」でゆっくり飲み、早くに就寝。

だからと言って今朝早く起きたわけではなく・・・

8時にHiromiを迎えに行き、高速自動車道を利用して『手稲山』へ。

今は運行していないロープウェー駅の辺りに駐車し、スキー場を登る。

このスキー場も私は好きだ。

斜度があってよいトレーニングコースである。

そんなスキー場をHiromiも好み、自ら進んでトレーニングに利用してきた。

ただ今年は二人ともなかなか時間ができず、久しぶりに訪れた。

斜度がきついスキー場を嫌って、長いが緩やかな舗装された車道を登る人も大勢いる。

スキー場の下部から入山し、しばらく登ると、一旦頂上へ向かう車道と交差する。

この車道は頂上にそびえる巨大なアンテナ群を保守管理するためにつけられたもので、

ゲートが施錠されており、一般車は利用することができない。

だからいいのだ。

『藻岩山』のように汗をかいて登っても、頂上に車で上がった人と出会うのはどうも・・・

一箇所だけ交差する車道をまたぐように通過すると同時に急登の始まりだ。

ここからグイグイ高度を稼ぐ。

この急登がよいトレーニングとなる。

今朝から雨の予定が、どういうわけか青空だ。

拾い物ではあるが、陽が照るととにかく暑い!

大量に汗を流すHiromiはずぶ濡れ状態だ。

Hiromiの場合、雨が降っても晴れても同じくずぶ濡れだ。

しかし雨よりは晴れて濡れる方がいいだろう。

斜度のある急登を終えると一旦なだらかとなり、ホッとしながら淡々と進む。

やがてリフト終点が見え出し、少々のノルマでリフト終点に達し、また車道に出る。

頂上へはこの車道を道なりに進む。

しかし我々の頂上はこの車道まで。

人が大勢休む頂上へは足が向かない。

少しストレッチをして即下山開始。

と同時に南からガスが入り込んできて、あっという間に下部を覆ってしまった。

それでもまた晴れたりを繰り返す程度。

雨の中の登下降と諦めて出かけたものを、本当に拾いものだった。

2016.8.16 『冷水山』(702m) 《盆休山旅⑤-⑤》

旅の終わりはやはりここ・・・

穂別の落ち着けるところで最後の車中泊をし、朝隣町の夕張へ。

私について山登りを学んできたHiromiも、私同様広いスキー場を登ることが好きになった。

「最後は冷水で締めるべ!」、「あいよ~っ!」

広いスキー場を抱いた山は本当に広々としていい。

山登りに取り付かれて毎週毎週山に向かう登山愛好家の中に、スキー場が好きだという人間は皆無だろう。

しかし、私はこの地に足を踏み入れるとホッとする。

とにかく広いところが好きだ。

以前ここを登っているときに珍しく出会った奥さんに、「どうしてこんなつまらないところに登るんですか?」

と、質問されたことがある。

(あなたはどれほどの山登りを経験しているんですか?)と、喉まで出かかったが、あやふやに答えて別れた。

この広々とした中を歩く楽しさは、私とHiromiしかわかるまい。

それでいい。

人それぞれ好みが違うものだ。

5泊6日の山旅の最後は全行程の締めくくり、クールダウンのつもりでゆっくりゆっくり登る。

登り始めてすぐ気付いたことがある。

シカのフンが見られない。

あれだけスキー場の斜面全体にあったフン。

それを避け続けることは不可能と思われるくらい、そこらじゅうにあったフン。

それが見られない。

時折古いものは目にするが、新たなものは皆無。

夏場は山に戻って行くのだろうか?

そして秋にまた戻ってくる?

フンを踏むのが嫌で、作業道を登下降をしたこともある。

しかし、できることならば緑の斜面を歩きたい。

登行途中で一時直射日光に照らされて、ひどい暑さを感じたものの、頂上は日が陰り風がさわやか。

ゆっくり下山して、5泊6日の山旅を終えた。

この盆休みはほとんど雨を心配することがなかった。

それどころか、ガスで展望は期待できないだろうとあきらめても、なんだかんだと見せるものは見せてくれた。

ありがたい限りだ。

楽しかった山旅を終え、午前中の早いうちに帰宅。

溜まった洗濯物、写真他のあとかたずけに追われた。

ここまでお付き合いいただいたみなさん、ありがとうございました。

Hiromiともども、深く感謝申し上げます。

2016.8.15 『笹山』(806m) 《盆休山旅⑤-④》

14日の夕方、新冠の「レコードの湯」で汗を流し、その広い駐車場から東に目をやると、

『笹山』の傾斜がゆるく、なだらかな山容を目にすることができた。

15日の朝7時、林道ゲート前に駐車地を見つけてスタートした。

しばらくは林道を歩く。

そして7時30分、登山口。

登山口には古いが立派な案内板が立てられていた。

その後はしばらくシダ類の植生が多い中を歩くがシカが多いのだろう、獣道が複雑に発達していて、

登山道がどちらかと迷う場面がけっこう出てくる。

誠に緩やかに高度を上げてゆき、片道5.5kmほどの行程の殆どが樹林帯のため、遠望が効かない中、

気付かずに歩いているが、時折木の間越しに見え隠れする下界からは結構高度が上がっていることを認識できる。

この山はその名の通り笹の山であった。

登山道が刻まれたその笹原は、美しい場面もあるが、逆に鬱陶しい箇所もあり、それはそれなりに変化がある。

しかし、全く見通しが効かない中の歩行というのは退屈なもので、早く頂上に立ってしまいたいと気がせく。

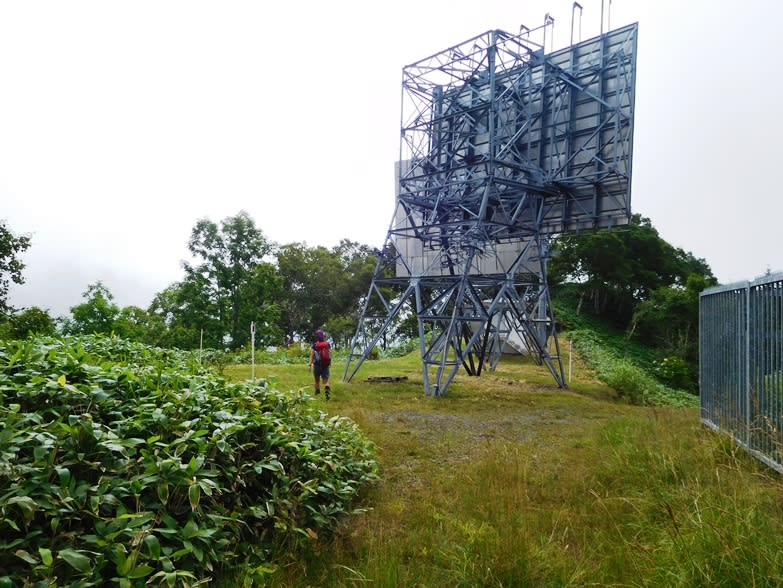

そして突然前が開けたと思うと、目の前に巨大なアンテナが現れた。

NTTではなく北海道電力のものだったが、北電が何故こんなアンテナを・・・?

その北電の施設周辺は綺麗に除草されていた。

ところがそこからわずか30mほどの頂上までの間が放置状態で、

Hiromiの顔のあたりまでの笹がびっしり登山道を覆い尽くしている。

Hiromiはすっかり戦意を消失してしまい、「もうここでいい」。

私一人笹をかき分けて頂上へ。

振り返ると、じっとこちらを見ていたHiromiが、

「私のも行った方がいい?」、「写真撮るから来い!」。

8時55分、頂上。

その行程でいくら見通しがが効かなくても、頂上からの展望は期待するものだ。

しかし、ガスがかかってきたものの、ガスがなくてもほとんど何も見えそうにない。

即下山を開始。

淡々と下り、登山口から林道に出て下っていると、突然前方にヒグマが現れた。

背中が金色で、四足が真っ黒の若いヒグマだ。

我々の鈴の音に驚いて飛び出したのだろう。

そしてそのまま別の林道へ走り去った。

前日に続き、二日連続でヒグマに遭遇。

やはり日高は豊かだなあ。

10時25分、ゲート前駐車地。

時間があるので途中昼寝をし、ゆっくり移動して穂別へ。

樹海温泉「はくあ」で汗を流したが、ひげを剃ろうと鏡を見て、「あっ、やられた!」。

大胸筋脇の辺りをダニに喰われた。

ダニにはこれまで10回ほど喰われており、たいして気にならない。

いつも胴体をむしり取り、頭だけ残していつしかそれが皮膚に埋没して行く。

私の体にはそんなダニの頭が10個ほど埋め込まれたままだ。

しかし今回は新聞にダニによる感染死が報道され、我が女房も黙ってはいない。

昨夜の夕食時、「私は体の中にダニがいる人と一緒に暮らしているの!?」

との発言に、初めて皮膚科を受診することを決意、今夕受診して切開、縫合をしてきた。

面倒なことに、1週間後また抜糸に行かなければならない。

2016.8.14 『ピンネシリ』(958m) 《盆休山旅⑤-③》

南日高の『ピンネシリ』はこれまでに3度登っている。

そのいずれもが『アポイ岳』からの縦走で、同じくいずれもガスに見舞われて何も見えなかった。

従ってなんとかその頂上から広がる世界を見てみたい、という思いがつのる。

そこで今回はこの山行の後の予定もあり、『ピンネシリ』だけを単体で攻めることにした。

7時40分、登山口をスタート。

曇り空で上部の天候が気にかかるが、「何とか晴れてくれ~っ!」の思いも届かず、高度を上げるほどにガス域に近付き、

やがて湿気の多いガスの中へ突入。

身体やザックが濡れる。

そしてガスの中に現れるピークを頂上か?

と勘違いを重ねながら、

9時20分、頂上。

濃いガスは晴れることなく、4度目の頂上からはこれまで同様なんにも見えない。

そんなところに長居をしてもしょうがないので、即下山を開始。

ところが、下山を開始して間もなく、上空に青空が広がりだした。

そして『アポイ岳』麓の海岸線をくっきりと映し出す。

これは感動ものだ。

4度目にして初めて目にする風景に、ホッとした感じ。

その後はみるみるガスが晴れ、下山道から日高山脈の美しい姿を堪能した。

ゆっくり美しい景色を見ながら下り、樹林帯の登山口が近くなった頃、

辺りから「フーッ! フーッ!」という唸り声が聞こえてきた。

私は即ヒグマの存在を察知し、立ち止まってザックにくくりつけた鈴を手で高鳴らした。

と同時に私に近付いたHiromiが上を指差して「あれクマじゃない!?」。

見上げると、目の前の6~7mほどの高さの木の、ほぼ先端に子熊が登っているではないか!

「やばい! 子連れだ、戻れ戻れ!」

そう言って下ってきた方を再び登り始めた。

「急がなくていい、走るなよ!」

少し登り返し、まだ子熊が視界に残る地点だというのに、Hiromiが「まだ登るの?」

全く危険極まりない状況を理解していない。

襲われなかったことが不思議な状況だというのに。

子熊は無理やり母熊に木から下ろされたのだろう、凄まじい声で吠えていた。

そして遭遇現場を大きく迂回し、藪こぎで林道へ下ろうとしている私に、

「どこ行くの?」

この天然!!

こちらは一刻も早く危険区域から逃れようとしているのに、いつもと何ら変わりなく、ゆっくり着いてくる。

私一人なら藪の中を走って下る場面だ。

そんなHiromiの危なげな脚を見、進路を変えて登山口のすぐそばに登り返して難を逃れた。

【検 証】

何故あのとき目の前の母熊は襲ってこなかったのか?

それは第一に、守るべき子熊が地上より安全な木の上にいたこと。

第二にこちらが一人ではなく二人でいたこと、が考えられる。

一人ならためらうことなく、即襲ってきただろう。

下山してから聞いたHiromiの話しだが、

一人で歩いていたなら、子熊との遭遇現場で子熊の写真を撮り、そのまま下山することになったそうだ。

当然母熊に襲われて死亡した場面だ。

無知は恐ろしい。

Hiromiにとって大変勉強にになったこの日の山行だが、

ことの全てを理解した後で、ようやく恐怖がよみがえってきたようだ。

11時45分、登山口。

生きて帰られたことに感謝。

私の長い登山経験の中で、最も死に近い登山経験となった。

2016.8.13 『楽古岳』(1,472m) 《盆休山旅⑤-②》

『楽古岳』も約20年前に一度登っている。

しかしその時は、登山道が刻まれたメナシュンベツ川の上二股辺りから既に濃いガスに見舞われ、

全く印象に残っていない山だ。

それ故今回は新鮮な気持ちで登った。

6時30分、「楽古山荘」前の登山口をスタート。

前日きつい『神威岳』の登行を終えたばかりなのに、この日もHiromiは元気がいい。

スタートして古い作業道を10分ほど歩くと、「楽古岳登山口」の案内板がまた現れた。

「ここから作業道を離れ、入山ですよ」の意味か?

その後上二股までの間に、6回の渡渉を数えた。

しかし過去の記憶に照らし合わせると、渡渉の印象がない。

6回どころかただの1度も渡渉をしたという記憶がない。

人間の記憶の曖昧さに、改めて驚かされた次第だ。

7時10分、上二股。

そしてそこにも「楽古岳登山道入口」の古い案内板が。

随分「登山口」の多い山だなあ。

さて、この上二股から一気に800m標高差の急登だ。

沢を離れてしばらくは大きくジグを切って登るが、すぐにほぼ直登となり、グイグイ高度を上げて行く。

暑いが樹木がまばらで美しい周りの環境が和ませてくれる。

そして標高1,100m辺りで一旦開けたところに出て、上部の尾根を確認できる。

ここで休まない登山者はまずいないだろう。

ホッとする場所だ。

しかしその標高から察しても、登りはまだまだ。

再びグイグイ登り、

8時30分、1,317m標高点。

ここが上二股からの終着点となり、あとは頂上を目指して一直線だ。

けれど樹木が多く、なかなかすっきりとしたところを歩かせてはくれない。

そして残り100mを切るとようやくハイマツの背が低くなり、快適に歩を進め、360度視界を遮るもののない頂上に飛び出す。

9時5分、頂上。

そこには絶景としか言い様がない見事な山岳美が待ち構えていた。

いい山だねえ~っ!!

おまけに風がなく人もいない。

実にゆったりできる。

そんな頂上でいつものようにインスタントラーメンを食べ、40分ほど滞在して下山を開始。

しかしその頃には暑さで湧き上がるガスが、東から山全体を包み始めていた。

いやあ、いい時に頂上に立ったねえ~

Hiromiと上機嫌で下山。

11時50分、「楽古山荘」登山口。

いやあ、実にいい山だったねえ・・・

2016.8.12 『神威岳』(1,601m) 《盆休山旅⑤-①》

私は毎回山行を終え、帰宅してから写真を整理してblogをアップする。

従って、今回のような盆休みは山旅を続け、本日帰宅してのUPとなるので、遅れて申し訳ない。

7~8月の間、土曜も祝日も出勤で、おまけに早出残業の現勤め先も、盆休みは長い。

11~16日までの6連休。

11日の午前中、女房と墓参りを済ませ、午後Hiromiを拾って南日高を目指した。

いつも女房には申し訳ないと思っている。

女房だって貴重な休みなのに、どこへも連れて行かず、ただただ山を目指す。

ごめんなさい。

そしていつも快く送り出してくれてありがとう。

南日高は遠い。

歳とともに運転が辛くて辛くて。

旧三石町荻伏から「神威山荘」に向かう林道を目指す。

そして舗装道路終点から狭い林道となるが、この林道が怖くて長い。

私にとって20数年ぶりの再訪であったのだが、こんな怖い林道だったろうかと???

林道はシュオマナイ川の右岸から始まり、左岸また右岸と繰り返すのだが、

その行程のほとんどがシュオマナイ川の谷底からそそりたつ絶壁に刻まれている。

よくもまあそんなところに林道を刻み付けたものだ。

私の車は運転席が高いので、林道脇の谷底が随所で見られる。

その光景はしつこいが怖い限りで、翌日それをまた戻ることを思うと憂鬱になる。

なのによ、助手席のHiromiはだよ、そんな光景を目にしているうちに眠りこけてしまった。

まあまあ心臓強いと言うか、無神経と言うか・・・

さすが「天然女王」!

以上のような訳で、運転に自信がない方は近づかない方がいい。

「神威山荘」に着いて車のメーターを見ると、舗装終点から20kmも走っていた。

長く感じたはずだ。山荘前には5台の車があり、なんだか賑やかそうなので、少し戻ってゆっくり車中泊。

12日朝6時、神威山荘前の登山口をスタート。

20数年前の記憶をたどりながらの入山も、まるで記憶がなく新鮮そのもの。

最初の渡渉から沢の幅が以前は今の倍以上あったと記憶していた。

その後古い作業道を歩き入渓するのだが、入渓とは言っても沢靴は必要ない。

渡渉を繰り返すものの、スパッツを付けていれば靴中を濡らすことはない。

沢中の面倒な部分は巻き道が備わっているので、ピンクテープを見逃さなければ楽に進める。

8時ちょうど、尾根取り付き点。

ここからは東に向かう尾根の急登の連続で、一気に高度を稼ぐ。

この日ここを登っているうちに、『コイカクシュサツナイ岳』の夏尾根を思い浮かべていた。

登山道は全て笹で覆われ、足元が全く見えない。

そんな中を短パン素足で歩くのは我々くらいだろう。

怪我のリスクを覚悟の上で、暑さ対策のスタイルを貫く。

9時5分、尾根の頭。

ここまで登っても、まだまだ先は長い。

そして相も変わらず樹木とブッシュで見晴らしが利かない。

そんなこんなに耐えながら、

9時55分、頂上。

下から見ると晴れ渡っていた一帯も、気温の上昇とともにガスが発生し、頂上に到着した時点で何も見えなくなってしまった。

まあ、そんなもんだろうと納得し、早々に下山を開始。

何も見えない中を、ただ淡々と下る。

11時25分、尾根取り付き点。

ここでHiromiが膝の痛みを訴える。

沢は岩が多いので、下降時の段差が大きく、膝への負荷が増す。

慎重にゆっくりゆっくり下る。

13時30 分、登山口。

約20年ぶりの『神威岳』であったが、何も見えないその行程のつまらなさに、

何故約20年も登らなかったのかがわかったような気がする。

復路の林道は、往路同様ゆっくり運転で20kmを抜け出した。

下山してみると、Hiromiの脚には無数のスリ傷が見える。

「女性として汚い脚は困るだろう?」

と問うと、「これは私の勲章なんです」。

その考え方がHiromiをどんどん前に突き進ませる。

たいしたもんだあ・・・

2016.8.7 乃々と山登り 『藻岩山』(531m)

今日は月に一度乃々と過ごす日だが、初めて山に連れ出すことにした。

小学校就学前は、山に連れて行くと必ず「だっこ~っ!」、「おんぶ~っ!」、「かたぐるま~っ!」

と言い出すのが目に見えているので、恐ろしくて連れ出せなかった。

そんな乃々も今年小学校に入学して初めての夏休み。

ジジとしては何か一つ思い出を残してやりたいとの思いがある。

今朝9時、札幌の中央区に住む乃々を迎えに行った。

昨日買ってもらったというピンクのキャップをかぶって出てきた乃々は小さなザックを背負っている。

「これは自分でザックを背負って登るつもりか?」

と驚いたが、中には着替えだけが入っていた。

乃々の家から『藻岩山』は近い。

『藻岩山』には登山口が5箇所ある。

その中で一番人が少なく、この暑い時期には風通しの良いスキー場を登ることにした。

スキー場の登山口に着くと、持ってきた虫除けスプレーを吹きかけてくれと言う。

「自分でかければいいっしょ」と言うと、「だってママがジジにかけてもらいなさいっていったも~」。

日射しが強く暑いが、風通しの良いスキー場に足を踏み入れると、間もなく乃々が「つかれた~」(想定内!)

それから「どこまでのぼるの~?」、「くさであしがかゆいよ~」、

「やまのぼりにこなきゃよかったな~」(全て想定内)を繰り返しながら、ゆっくりゆっくり高度を上げて行く。

そして草が登山道を覆っている急登箇所では乃々としてジャングル状態であり、さすがにその中を歩かせるのは酷なので、

かたぐるま~っ!

これには乃々大喜び!

「やまのほりはたのしくて、らくちんだなあ!」を連発。

そんな急登のスキー斜面を登りきると、東からの登山道と合流し、道がしっかりとする。

そこからまたひとりでとことこ登りだす乃々だが、地面の虫やアリの巣を見つけてはしゃがみこみ、ジーッと見ている。

そうやって自然に目が向く心が大切だ。

登山道は間もなく頂上の少し手前で駐車場に出る。

そこで「乃々、もうここでいいから下りようか?」と尋ねると、

「えっ!? どうして下りるの?」って、ずうっと下りたいって言い続けていたべやあ!!

それで頂上に向かいかけたが、やはり下りるとのことなので下山を開始。

下山もまた虫やアリの巣を見つけては、しゃがみこんでジーッと見ている。

そんな中、「乃々、ここで一緒に写真を撮ろう」と言うと、

「うん、ジジ、かたくんでとろう!」とまるで対等。

またそのあとで「カメラかしてぇ、ジジをとってあげるからぁ、おねがい!」

と言うので、カメラを渡して撮ってもらった写真を載せるが、なかなかセンスいいんでないかい!?

なんだか珍道中みたいな山登りではあったが、乃々と二人だけで登るのは楽しかったし、

全く間をおかず、ずーっとしゃべり続けていた乃々だった。

また今度一緒に登ると言うだろうか・・・?

ジジは楽しかったから、また乃々を山登りに連れて行きたいよ・・・

2016.7.31 『神居尻山』(947m)

昨日『黄金山』から下山後、直近の『神居尻山』に登った。

『神居尻山』のBコース登山口そばの駐車場に着くと、先行者の車が5台だけ。

日曜日だというのに珍しく少ないが、それも雨天予報のせいだろう。

そして空は今にも降りだしそう。

そこで一番時間がかからないBコースを往復することにした。

8時40分、駐車場をスタート。

Bコース登山口から入山するも暑い!

湿気を含んだ空気がひじょうに不快だ。

そんなコンディションの中では、道民の森名物、歩幅に合わない木段を登るのがきつい。

額から汗が滴り落ちる。

振り返るとHiromiの姿がない。

『黄金山』で珍しく不調だったHiromiが更に足取り重く・・・

しばらく先行して登っては姿が見えるまで待ち、またしばらく登っては待つことを繰り返し、

9時25分、登山口から続く西尾根の上端着。

ここからは登山道が南向きの尾根に変わる。

そしてここで小休止だが、Hiromiにしては珍しくしゃがみこみ、持参した飲料水でスポーツドリンクを作って飲んでいる。

それを一気に1ℓ飲み干した。

調子の悪い時は、やたら水分を欲するものだ。

「こんな辛いの初めてぇ~」

「Mocchanの辛い気持ちがわかったべ?」

「はい、わかりました~」。

休憩のあとは尾根上の登行でガスの中へ突入。

いつもは景色が何も見えなくなるガスを嫌うのだが、この日ばかりはガスに包まれると涼しくていい。

スポーツドリンクを飲んだHiromiは、このガスの中の涼しさで元気を取り戻した。

何も見えないが、200回近くも登ってきた山なので、心の目で全てを見ながら、

10時20分、頂上着。

私は早速インスタントラーメンの準備に取り掛かるが、Hiromiは何もしない。

「全然お腹空かないし、吐き気ももする・・・」

やはり調子悪いんだな。

しかしスポーツドリンクを1ℓも飲んだら、フツーお腹いっぱいになるよねえ・・・

下山はさして問題なく淡々と・・・

頂上で我々の前を通り過ぎていった山ガール二人に、登山口で追いついた。

この二人なんとアウターを着たままだ。

気温が高く、湿気のある中をアウター着用だ。

我慢大会か?

いや、おおかた石井スポーツあたりで「夏といっても山は寒いですから、アウターが必要です」

なんかと言われたのを鵜呑みにしているのだろうが、「暑さ」自体が体力を消耗させることを知らねば・・・

11時30分、駐車場。

まだ時間が早いので、Hiromiに「サイゼリヤ行くかぁ!?」と尋ねると、

「いいですよ~」。

そしてHiromiから『ミニ山の会』メンバーに連絡。

ToshiとMocchanが参加で、4時から楽しい宴を催した。