北海道の山野でとことん遊ぶ!!

I am Amigo!

2018.6.27 相棒 Hiromiはもう弟子にあらず・・・

この6月15日でHiromiと知り合ってから5年が経過した。

Hiromiとは2013年の6月、

『神居尻山』で知り合った。

その午後、人のいない静かな山に単独で分け入った勇気を買って声をかけた。

通常は誰かと登っているのかと尋ねると、

「前はいたんですけど今はいないです」と、

慌てて答えたことがいまだに印象的だ。

そのときは「何を慌てているんだべ?」と思ったが、

今のとなっては‘天然’ゆえ納得できる仕草だ。

「誰も登る相手がいないなら一緒に登ってみないか?」と、早速勧誘。

更に、「私と一緒に登ると素晴らしい体験ができる。

それだけは約束する」と付け加えて、

連絡先を記したものを渡してその場を離れた。

それからしばらく音沙汰がなかったので、

こりゃダメたったかな、と感じていた頃メールが届いた。

そして初めて連れて行ったのが『美瑛岳』。

古く擦り切れた感じのトレッキングブーツを履き、

靴紐を上までしめていない。

何できっちりしめぬかを尋ねると、

「私は特殊な足で、足首の部分が靴中に当たるんです」と言う。

そして磨り減ったソールに加え、

きっちり靴紐をしめていない登山靴を履いて、

すってんコロリンを繰り返す。

それで「お前靴を買い換えな

きゃダメだわぁ~」と言うと、

「わかりました。でも今年は車を買い換えちゃったんで、来年靴を買いますぅ」。

こりゃダメだと思った瞬間だ。

300万近い車と、3万円ほどの登山靴を同一線上に並べて比較する。

私には理解できなかった。

そしてその日は『十勝岳』麓で車中泊(Hiromiは自分の新車で行っていた)し、

寝るまでの間、私のワゴン車で山の話しをした。

これが効いたよう。

翌日も『上ホロカメットク山』~『富良野岳』を回って帰ると、

なんだかHiromiの様子が変わった。

前向きに、「次はどこに行くんですか?」と聞いてきた。

そしてすぐに登山靴を新調したんじゃなかったかなあ。

三回目は新十津川町の砂金沢から『ピンネシリ山』に登ったのだが、

この時初めて私の車で一緒に行き、

新十津川町の「そっちだけスキー場」で車中泊した。

この車中泊がまた面白かったようで、

すぐにまた行きたいと言い出した。

それからはもう、見事としか言い様がないくらいどっぷりと山にはまった。

来年買うと言っていた登山靴を複数買い揃え、

ザックに衣類も次々と用意した。

その後は私が必要だと指定したものを、

「秀岳荘」に通って買い揃えた。

Hiromiは勤め先が安定していて、経済的にも余裕がある。

更に独身ゆえ自由であり土日休日。

山登りを続けるための条件が揃っているわけだ。

私は昔から『ミニ山の会』の仲間たちに言ってきた。

山登りに強い意欲を持ち、来週はどこですか?

再来週は? またその次は?

と、とことん追い求めてく

るメンバーが現れるまで探し続けると。

そしてそれがHiromiだった。

Hiromiは毎年年度当初に発表される職場の行事予定を送ってくる。

そこに記載された休日の行事以外は全て山行に参加できます、

と付け加えて。

また、私は「山登りの一番のトレーニングは、

やはり山登り」ということを持論とし、

自らそれを実践してきた。

Hiromiはそのことにもはまり、

常に努力を続け、年間150回前後の山登りを継続しいてる。

そんなHiromiは今春転勤したのだが、

勤務先から30kmも離れた馬追丘陵の麓に居を構えた。

まぎれもなくトレーニング登山に適した地を選んだわけだ。

これには私も驚いたが、感心してきっちり引越しを手伝ってやった。

Hiromiとの出会いから5年が経過したことで、

ちょっとした数字を整理したみた。

するとこの

5年間で一緒に登った回数が486回

車中泊は236泊

に及ぶ。

ひえ~っ!!

正に探し求めたメンバーだ。

ところがこのメンバーは、

私のかわいい愛弟子だったのだが、

時の経過とともに態度がでかくなり、

この63歳をはるか年下のくせして敬うことがない。

ひどい態度と口の利き方に、

それを目にした人はたまげてしまうと思う。

しかしそれも私の前だけで、Toshiの前では遠慮していた。

ところが先日の「サイゼリヤ」では調子こいて、

Toshiの前でも言いたい放題、ヤリ放題!

そしてToshiにたしなめられたようだ。

バーカなんだからもう・・・

まあ、やる気満々のところはめんこいが、

口を開くと生意気で憎たらしい弟子は、

もう弟子とは言えず、対等な相棒と言うしかない。

このやろ~っ!

2018.6.24 『紋別岳』(865m) 雨上がりのドロドロ登山道を避けて・・・

昨日(日曜)の早朝、『徳舜瞥山』登山口で目覚めた。

一昨日『来馬岳』から下山後、

蟠渓温泉で汗を流して移動したものだ。

ところが夕方6時頃になると、突然雨が降りだした。

予報を確認して、降らない方へ出かけたはずなのに・・・

その後ラジオから流れる天気予報では、

あっちもこっちも雨、雨、雨・・・

予報が完全に悪い方へ変わってしまった。

そんな雨は一晩中降り続き、

いや~な夜が過ぎ、明け方にようやく止んだ。

しかし辺りは低いガスに覆われ、湿気が多く何も見えない。

この『徳舜瞥山』の登山道は、

ただでもドロドロのところが数箇所ある。

それが雨上がりでは余計ドロドロ状態であることを思うと、

益々モチベーションが上がらず、

「紋別岳に行くべえ~っ!」

「そだねえ~っ!」

と言うわけで、6時半にはそこを離れた。

そして支笏湖方面に車を走らせ、

美笛峠頂上のトンネルを過ぎた時だった。

支笏湖方面がすごく明るいる。

更に峠を下って支笏湖沿岸の国道を走ると、

雨が降った形跡がない。

そう、美笛峠の東側は全く降らなかったのだ。

当然後悔した、前夜のうちから支笏湖まで戻ればよかったと。

その後『紋別岳』に近付くに従って天候は回復。

しかし気がかりなことも。

一年を通して人気の高い『紋別岳』であるから、

もう駐車場が車でいっぱいではないか?

ということ。

ところがその駐車場に着いてみると、車は一台もない。

なんだか狐につままれたような、妙な感じだったが、「ラッキーっ!」。

すぐに準備をしてスタート。

新緑が美しい中、NTTの管理道路を登って行く。

久しぶりの『紋別岳』だ。

この山には20年ほど前、

途中から電線下に、それを保守管理するための刈り分け道ができた。

そしてこの刈り分け道を伝って登ると、

直接頂上につながる尾根上を進むため、

大きなショートカットとなる。

しかし今回その刈り分け道を覗いてみたが、

もう笹に埋もれており、ほとんど廃道状態だった。

実に惜しい限りだ。

結局頂上まで管理道路を歩いて登った。

スタート時にガスがかかっていた頂上は、

我々が到着するとすっかり晴れていた。

そしてこの日の早朝まで留まっていた『ホロホロ山』方面は、

相変わらず濃いガスの中にあった。

移動してきたことにホッとする瞬間だ。

しばし支笏湖を中心とした風景に見入り、下山を開始した。

時間的に下山途中では多くの登山者と行き交うだろうと予想していた。

ところがまた驚きで、すれ違ったのは単独の女性二人と、

5人の年配女性パーティー。

これだけであった。

そして登山口に下り立ってみて更に驚き!

私の他に車が1台しかない。

あれぇ! みんなバスできたのかい!?

何とも不思議なことではあったが、

総括、女性はやはり強い!

我々が登山口に戻ったのが10時半。

それまでの間この山に入っていたのは、

女性がHiromiを含めて8名に対し、男は私一人だけ。

いやあ、現代社会で女性が目覚しい活躍をしている縮図を見た思いだぁ・・・

早い時間にHiromiを自宅に送り届け、

私も帰宅して諸々の後始末。

そして夕方「サイゼリヤ」へGO!

この夜は久しぶりにToshiを含めて3人で語り合った。

2018.6.23 『来馬岳』(1,040m)~「1,043mP」 スキー場は広くていい

この週末も天気予報に従って出かけた。

土曜日の朝までは室蘭方面まで行く予定でいたが、

急きょHiromiが未踏の『来馬岳』に向かうことにした。

私にとって『来馬岳』は、

数度登ったことのある山ではあるが、

最後に登ってからもう10年が経過していると思われる。

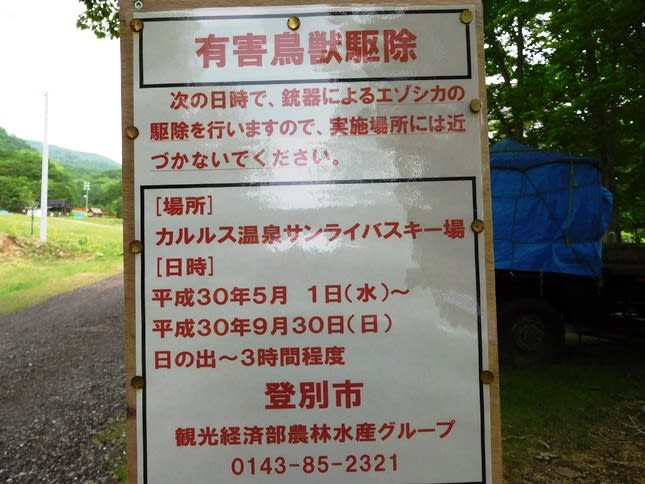

オロフレ峠を越えてカルルス温泉に下り、

「サンライバスキー場」の広い駐車場に着いてビックリ!

車が20台以上も止まっているではないか。

Hiromiと二人してガックリ。

即他の山に切り替えようかと、

頭の中で色々な思いが交錯する。

しかしちょっと待てよ。

広いスキー場に目をやると、

大勢の人々が何かの作業をしているようだった。

「おそらく植樹をしているんだろう」

と、私が言うと、

「なにぃ~っ? スキー場で植樹かい!?」

全く生意気なやつだ。

9時45分、スキー場の登山口をスタート。

と、この時二人の女性が作業道具を手にやって来たので聞いてみた、

今日は何かあるのかと。

すると返ってきた答えが、

「今日は植樹会なんです」。

Hiromiぃ~っ、だから植樹だと言ったっぺえ~

スタートと同時に広いスキー場を登っていく。

スキー場大好きの私は大変気持ちがよい。

そしてこのスキー場斜面は下草の丈が低く、

歩きやすくてどこでも登ることができる。

日射しが強くなり暑い。

スキー場は徐々に斜度を増し、第一リフト終点からはきつい急登が続く。

それを辛抱強く登っていくと、

背後に高度感あふれる風景が広がり、

傾斜が緩くなると一旦樹林の中に入る。

しかし長くは続かず、

林を抜けると間もなく5号目の案内板が現れる。

そしてここでスキー場を離れ、

樹林帯の中に刻まれた登山道を辿って頂上を目指すことになる。

6号目を過ぎると一旦進行方向に、

『来馬岳』の頂上部を確認できる。

それを確認したあとは、

ひたすら急登に耐えて登ることになる。

これがなかなかきつい。

以前登ったときはこんなに辛かったかなあと、

少々首を傾げてしまった。

11時ちょうど、『来馬岳』。

頂上からの展望が素晴らしい!

実はこの光景も忘れてしまっていた。

この頂上は樹木が生い茂り、

展望は利かないと言うのが、

私の記憶の中での印象だった。

『来馬岳』からは、私が最後に登ったときにはなかった、

オロフレ峠への縦走路をしばらく進んでみることにした。

最初は広く笹が刈られ、

大変歩きやすい縦走路ではあったが、

100mほど下ってからの登り返しになると、

頭の辺りまでを覆う笹に難儀させられる。

それをクリアするとまた歩きやすくなり、

11時35分、「1,043mP」。

ここで草刈り機のエンジン音が聞こえ、

前方をこちらに向かって歩いてきた女性が、

慌てて引き返し始めた。

どうやら草刈りに当たっている人に、

登山者の到来を告げようとしたようだ。

安全のためだ。

それをこちらも察知し、

「行かないよ~っ! ここでやめるから~」と叫んだ。

せっかく登山道整備の奉仕活動をしていただいている方々の邪魔をする気にはなれない。

その後その女性に話しを聞くと、

苫小牧山岳会の奉仕活動だそう。

何とも頭の下がる思いだ。

丁重にお礼を申し上げて『来馬岳』に引き返した。

12時ちょうど、再び『来馬岳』。

そして下山も急傾斜で下半身に堪える。

高度感のある広く美しい風景を楽しみながら淡々と下り、

13時10分、登山口。

ずいぶん久しぶりの『来馬岳』であったが、

700mほどの獲得標高差の割には登りごたえのある山だった。

2018.6.17 『冷水山』(702m) 今年もシャスタ・デージーが素晴らしい!

日曜日の朝は穂別の、とある車中泊地で目覚めた。

しかし上空を覆う雲は色濃く厚く・・・

高度を下げて登ろうとしていた『坊主山』(791m)でさえも、

山裾からガスに覆われて何も見えない。

それを目にするともうそこに登る必要はなく、

迷うことなく夕張に移動して『冷水山』に登ることにした。

この時期の『冷水山』はいつにも増して期待するものがある。

それはスキー場斜面に咲き乱れる純白の「シャスタ・デージー」(フランスギク)だ。

マーガレットに似た「シャスタ・デージー」は、

アメリカ人の研究者がフランスギクを元に交配を重ね、

観賞用に作り上げたものらしい。

それが日本に渡り、日本の「ハマギク」とも交配されたようだ。

従って『冷水山』に咲き乱れるのは、

ある意味固有種?

また、「シャスタ・デージー」の「シャスタ」とは、

アメリカ合衆国フロリダ州のカスケード山脈に所属する、

『シャスタ山』(4,322m)に由来するようだ。

そしてこの『シャスタ山』とは写真で見ると素晴らしい火山だ。

花だのその生い立ちなぞにまるで興味のない私が、

なんだかいらぬ講釈をしてしまったようだ。

しかしそれほど『冷水山』の花は見事!

『冷水山』に向かって登り始めると、

間もなく作業道の両側にシャスタ・デージーが現れる。

そしてスキー場の麓まで上がると、

いやあ美しい斜面だ!

かつてこのスキー場の斜面はルピナス(のぼり藤)で覆われていた。

それはかつてこのスキー場を運営していた、

夕張市第三セクターのはからいだったのだろう。

しかしそのルピナスは年々減少してきた。

ところが今シーズンはそれが幾分復活したように思われる。

そのルピナスとシャスタ・デージーのコントラストがまた美しい。

『冷水山』はスキー場のど真ん中を登りたいのだが、

ここも他の地域と同様シカが多く、

そのフンだらけでとても歩く気にはなれない。

それで作業道を登って行くと、中腹からはガスの中だ。

そしてシャスタ・デージーはほとんどがつぼみのまま。

満開まで10日ほど早かったようだ。

何も見えないガスの中を淡々と登下降し、

麓でまた花を楽しんだあとは馬追丘陵へ。

『長官山』に2度登ってHiromiをその麓で降ろし、

一旦時間を空けてから「サイゼリヤ」へGO!

2018.6.16 『北の峰』(1,084m)~『富良野西岳』(1,331m) 低いガスを逃れた~

今回の週末は天候がはっきりせず、ちょっと戸惑った。

土曜日の早朝、

Hiromiと『富良野岳』の原始が原登山口に行ったが、

登山口が既にガスの中。

そんな中をとても登って行く気にはなれず、

「しょうがないから富良野スキー場でも登るべやあ」とHiromiに言うと、

一言「了解!」

相変わらず扱いやすいやつだ。

そのHiromiと知り合ってともに登るようになって、

今月でちょうど5年となった。

態度は10年以上の付き合いのようだけどねえ・・・

富良野に向かって車を走らせると、

これは変更してよかったと直感!

7時45分、富良野スキー場麓の駐車場をスタート。

広いスキー場の中に続く作業道を歩く。

歩きだした時点ではガスで見えなかった頂上も、直に姿を現した。

日射しは届いているのだが、風が冷たいので涼しい。

ただスキー場は結構急斜面が多いため、

歩を進めるごとに汗が吹き出す。

新緑が美しい中を淡々と登り、9時25分、『北の峰』。

いつも思うが、ここからの高度感は迫力がある。

しかし富良野盆地を挟んで東側の十勝連峰は全てガスの中だ。

こちらに変更して良かったと思える瞬間だ。

『北の峰』からは稜線上に刻まれた登山道を歩く。

一旦新富良野ゴンドラの終着駅近くまで下降した後登り返し、

10時ちょうど、新富良野スキー場最上部リフト終点。

その後また樹林帯に入り、

前方左手に『富良野西岳』の頂上部を視界に捉えながら南進する。

この辺りまで進むとあちこちに雪渓が残っている。

そしてそれ故に、露出した登山道がドロドロとなり、歩くのが大変だ。

また下半身のズボンに目をやると、ダニが結構ついている。

最後の急登を終えて、

進行方向が北向きに変わると、少し歩いて頂上だ。

と、その頂上を見て驚いた。

すごい人の数。

いや~な気分で登りきる。

11時ちょうど、『富良野西岳』。

頂上全体に人が座っている。

そこに我々二人が入り込む隙間なぞない。

人数を数えてみた。ると30人を超えていた。

そばにいた「山岳会」の腕章を付けた年配男性に、

何かのイベントかと尋ねてみた。

するとこの日は「山開き」とのこと。

あっちゃ~っ!

嫌な日に当たってしまった。

どうしようもないので、そこに1分と留まらずそのまま下山開始。

参った参った!

こんなこともあるんだねえ・・・

下山途中でも5名と10名ほどのパーティーとすれ違った。

いずれも新富良野スキー場が運営するゴンドラを利用してきたようだ。

夏場のゴンドラ運行で、登山者が増えたのは間違いない。

ちなみにこのゴンドラ、

料金が往復1,900円だそう。

11時50分、新富良野スキー場最上部リフト終点。

ここからは登山道に戻らず、スキー場斜面を下り、ゴンドラ終点駅へ。

この駅に下る途中で、いかにも観光客と思われる家族が急な作業道の下降に苦慮していた。

そしてその横を通り過ぎようとしたとき、 先を下る子供に対する父親の声が聞こえてきた。

それは中国語だった。

こんなところにまで・・・

ゴンドラ終点駅まで下った後は近くで昼食を摂り、

富良野スキー場と新富良野スキー場をつなぐ連絡斜面を下って、

富良野スキー場に戻った。

それからはHiromiを先に下山させ、私はワラビ採り。

無尽蔵に溢れる山の恵みを、そのままにはできない性格。

たんまり採って、

14時ちょうど、駐車場。

下山後翌日の天気予報をチェックすると、

どこもここも雲だらけでぱっとしない。

それでとりあえず穂別まで戻って、

「かんぱーいっ!!」

20018.6.9 『長官山』(254m) トレーニングに徹し12回

今日は馬追丘陵の『長官山』に、

いったい一日に何度登れるかをやってみた。

と言うのも、今日はHiromiが仕事絡みで山には行けず、

天候もパッとしない。

それに皆さん昨今の燃料高騰をどう感じてますか~?

ひどく高いですよねえ。

私なんか、時給820円で働くただのアルバイト従業員ですから、

このところの高騰はきつい限りです。

それをHiromiに言うと、

「なんも、酒やめればいいっしょ!」

それを言っちゃあおしまいでしょ・・・

Hiromiと出かけるときはきっちり割り勘なので、

やはり相棒が欠けるときつい。

朝起きて雨が降っているとモチベーションがた落ちなので、

昨日の夜長沼スキー場下まで入っておいた。

ラジオから流れるプロ野球放送で、

日ハムがベイスターズに負けてガックリ。

22時に就寝した。

この夜は寒く、もう夏用シュラフに替えていたので少々寒かった。

今朝5時40分、長沼スキー場下の駐車地をスタート。

霧雨もようなので雨具着用だ。

「文学台」を過ぎて『長官山』頂上に立ち、

そのまま火葬場コースを下った。

このコースは登る人が少ないので、

雨に濡れた下草がうるさいため雨具着用で正解だった。

火葬場コースの登山口まできっちり下り、

体を翻して登り返す。

そして再び『長官山』頂上に立ち。

今度は馬追温泉コースを下る。

これもきっちり登山口まで下り、

また下ってきた登山道を登り返す。

三度目の『長官山』頂上に立ったあとは、

また火葬場コースを登山口まで下る。

その繰り返しで、とりあえず8回頂上に立った。

この中で火葬場コースを二度目に下ったとき、

途中でエンジン付き除草機を操りながら、

草刈をして上がってくる4名の年配者に出くわした。

そこで尋ねてみた、「これは何の予算でやってるんですか?」と。

すると最後尾につけていた年配者が、

「いやいや、我々は長沼山岳会でボランティアです」と。

いやあ、頭が下がる。

登山道の維持管理は、

こういう方々のおかげで成り立っているということを再認識し、

丁重にお礼を申し上げてその場を離れた。

8回目の頂上に立ったあと、

一旦駐車地に下って昼食とした。

12時40分、駐車地。

ここまで7時間の行程だった。

1時間を昼食と休憩に当て、

13時40分、再び『長官山』に向かった。

そして9度目の頂上に立つと同時に、

すごい声が聞こえてきた。

その声は明らかに女性で、しかもひどく苦しそう!

これはすぐそこの影で倒れているのか?

と、想像した途端、ひとりの女性が飛び出してきた!

それはなんとトレランの女性だった。

驚いたが、口をついて出た言葉が、

「ずいぶん元気いいなあ・・・」。

20代半ばであろうその女性とは言葉を交わさず

(交わせる状態ではない)

私はその娘が上がってきた馬追温泉コースを下った。

ただトレランであるから、

いつ後ろから追いかけてくるかわからないので、

何度も何度も後ろを確認しながらら下山。

追いつかれたらすぐに道を空けようとしてねえ。

ところがなかなか下りてこない。

とうとう斜度のある登山道から平坦地に下りてしまった。

それで気を抜いた途端、後ろで声が!

ギエーッ!

自分でも驚く程過剰反応してしまった。

恥ずかしい・・・

しかしその娘はその娘で、驚かせてしまったことに平謝り。

で、普通はそのまま通り過ぎていってしまう娘のはずなのに、

どういうわけか隣りに並んで歩く。

そして気さくで人懐っこくて、

なんかめんこいんだよねえ。

歳を尋ねるとうちの娘と同じだった。

なんだ、娘じゃ~ん!

それから記念撮影をして別れた。

時間が短かったので、

名を聞くこともアドレス交換をすることもなかったが、

縁があればまた会えるだろう。

その後また『長官山』へ登り返し、

火葬場コースを下って登り返した。

そこでタイムリミットとしてスキー場へ下山を開始。

途中のスキー場で少々ワラビを収穫。

17時ちょうど、駐車地。

後片付けをして帰途に着いた。

結果、今日は『長官山』に12回登り、

歩行距離38km、

獲得標高約1,800m、

実質歩行時間10時間20分であった。

身近な低山でもやり方によってはこんなトレーニングもできる。

今日はいい日だったあ・・・

2018.6.3 『積丹岳』(1,255m) ルートファィンディングが難しい

土曜の午後古平で入浴し、

積丹町婦美地区の『積丹岳』登山口に向かった。

この山にも回を重ねて登ってきたが、

この日はひょんなことに気が付いた。

道々から登山口に向かう道路の入口には、

北海道中央バスのバス停があった。

そしてそのバス停の名称が、

単に「登山口」。

なんとアバウトでおおらかなぁ・・・

登山口の少し手前にいい車中泊場所が見つかった。

いつも思う、どこにでもいい車中泊地が見つかるものだと。

ありがたく感じて、冷たい‘のどごし生’をグィーッ!

「うっ、うめーっ!!」

昨日(日曜)の朝6時、

『積丹岳』夏道登山口をスタート。

麓はすっかり雪が消え、

それを待ちわびていたタケノコ採りが何組か入山していた。

その中には笹薮に入って迷わず戻れるようにであろう、

大音響をスピーカーから交響曲を流し続けている者もいる。

我々静かな山を楽しもうとする者にとっては、誠迷惑な限りだ。

そしてこのタケノコ採りを含む山菜採りはマナーが悪い。

そりゃあ全てではないが、

けっこうゴミを捨てて行く。

ビニール袋、雨合羽、長靴、昼食のゴミ等をずいぶん目にしてきた。

そうやって自分のことしか考えない輩に、

山に入る資格はないし、決して入ってはいけない。

広い尾根につけられた登山道を黙々と歩き、

ゆっくりと高度を上げて行く。

そしてCo.900付近で登山道が残雪の下に隠れた。

ここからは難しいルートファインディングとなる。

この時期特有の現象だが、登山道が残雪に埋没したり露出したりを繰り返す。

それが全て雪ならばどこを歩いても、

方向さえ間違わなければ頂上に立てる。

しかし今は何としても夏道の登山道を見つけ出して歩かなければ、

後に露出したハイマツや強靭なクマザザに飲み込まれてしまい、

結局は頂上を踏めずに敗退となる。

この日は登山道が消えたあと、

わずかに残るピンクテープに従ったが、

その上のCo.971下部の登山道に当てる地点で少々時間を要した。

ここから尾根は南西向きからほぼ西向きに変わる。

そして日当たりのいい広い尾根の頭となるので、

当然登山道が露出しているはず。

ルートファインディングが難しい。

これは尾根のどの辺りに登山道が施設されているかを記憶している熟達者か、

登山道の軌跡を表示できるGPSを持った者でなければ、

頂上に立つことはできないであろうと確信した。

その後は若干の難しい場面もあったが、

ゆっくり確実に歩を進め、

8時30分、『積丹岳』。

そこから目にする『余別岳』~『ポンネアンチシ山』側の雪融け模様が素晴らしい!

ただ強風が吹き荒れる。

Hiromiなんか吹き飛ばされそうでフラフラしている。

そして「あっ!」と声が出たと思ったら、

頭の被り物がヒューッと飛んでいってしまった。

なんでもそれは4,000円ほどしたらしい。

そんな強風に見舞われた頂上なので、

早々に下山を開始。

途中で3組のパーティーが上がってきた。

よくルートを見つけて上がってきたものだと感心したが、

我々の手がかりは貴重だったと思う。

10時50分、登山口。

そこではまだタケノコ採りの連中が屯していたので、

すぐに車中泊した場所まで戻り、

ゆっくり片付けをして帰途に着いた。

そして帰宅後はもちろん「サイゼリヤ」で カンパーイッ!!

「サイゼリヤ」から帰ってパソコンを開くと、

我々が『両古美山』に登っていたとき、

Toshiが『積丹岳』に登っていたことを知った。

ひぇ~っ!

2018.6.2 『両古美山』(806m)~『無沢1』(833m) 雄大で素晴らしい眺めに感動!

今回の週末も先週末に続き、

雨の心配をせずに済んだ。

土曜日の朝、Hiromiと久しぶりに積丹半島を目指して出発した。

予定ではこの土曜日に『積丹岳』に登ることにしていたが、

家を出てすぐに変更。

直感的に土曜より、翌日の日曜日の方が好天だと感じたからだ。

ただ、この直感はまるで当てにならなかったが・・・

それで日曜日に登ることにしていた『両古美山』に向かい、

当丸峠へと車を走らせた。

途中のところどころで目にする高速自動車道の工事が、

かなり進んでいることに驚かされた。

『両古美山』は2年前の同時期に一度登っている。

しかしガスで何も見えないまま登下降を終えた。

ただ、晴れていたならさぞかし素晴らしい眺めであろうことを想像させる行程だったので、

次回は必ず晴れた日にその眺めを堪能しようと決めた。

そしてこの日、当丸峠の登山口そばの駐車場に着いて驚いた。

標高約600mに施設された舗装の駐車場から、

もう目の前に素晴らしい山岳光景が広がっていた。

それは1,000m以下の低山の趣ではなく・・・

8時10分、駐車場をスタート。

すぐに立派な階段を下り、

巨大な防雪風トンネルの脇を通って、

隠れたような登山口に向かう。

この幅広く立派な階段と、

それに続く獣道のような踏み跡とのギャップが面白い。

8時15分、登山口。

美しい新緑の中を山に分け入る。

スタスタと高度を上げて森林限界に達すると、

背後に駐車場が見える。

誠雄大な眺めだ。

そんな風景を楽しみながら、

9時ちょうど、『両古美山』。

しかしその頂点からは何の展望もも得られない。

そのためだろうか、

その先に「展望台」という案内がある。

行ってみると、なるほど辺りの景色がよく見える。

9時15分、「展望台」。

そこから目にする『積丹岳』~『余別岳』が素晴らしい。

しばし楽しんだ後は少々戻り、

分岐から『無沢1』に向かう。

そしてこれがまたなんとも無駄というか・・・

約200mをどんどん下り、

下りきったあとは『無沢1』に向かって登り返す。

たいしたアップダウンではないが、

そこに登山道を開削する労

力と費用があったなら、

『両古美山』から東の誠存在感のある、

『泥ノ木山』(904m)に登山道を開削して欲しかった、

と、この日の『無沢1』頂上から思ったものだ。

10時25分、『無沢1』。

ところで「1」って何?

「無沢」はわかるが「1」の意味がわからない。

「1」 があるなら「2」もあるのか?

『無沢1』には長居せず、

すぐさま復路の行程についた。

登山道脇に自生するタケノコ(笹タケ)を採りながら淡々と歩き、

200mのきつい登り返しに耐えて、

『両古美山』近くで昼食とした。

雄大で素晴らしい眺めだ。

そんな眺めを満喫して、

12時40分、駐車場。

ザックに収納したタケノコの袋を出してみると、

まあまあ結構な量だ。

それが笹薮に入るこなく、

登山道をを歩いているだけでゲットできたことに感謝!