城郭ビイスタ論 上文字クリック

北近江城郭鳥瞰図 上文字クリック

羽柴秀吉 賤ケ岳合戦 田上山城北外郭の考察と小屋論

◆メール紹介

近江坂田郡の者です。米原の磯山山麓に伊香小屋

小字地名など絶対にないと鼻から信じ込んでいた

私、でも長谷川先生は伊香郡出身磯野丹波守員昌

が永禄4年に坂田郡磯山に居た資料や伊香小屋の

小字名を平気でするりと登場させてる鋭敏さ気付

力に歴史観察の冴えやヒラメキを持っておられ

ます。また秀吉が田上山山麓の木ノ本郷の小屋

について記録している文書を読んでも「小屋」の

意義など全く私は意に介さない問題視していない

歴史講演のみに沈殿していた自分の姿に気付きま

した。はやはり長谷川先生は他府県から滋賀へと

就職した学芸員さんと歴史観点が本本的に異なる

生粋の近江人的な歴史眼を持っ学者さんと再認識

を致しました。文献や遺跡をサラリと読みサラリ

と見過ごすして見学するタイプの人でなく疑問点

や問題点や深淵を深く洞察しておられると感じま

す。軽いノリの講演や見学会が続く御時世であり

ますが長谷川先生の視点は、隠れた滋賀の歴史を

照射しているとさえ感じます。それは長谷川私学

や長谷川ワールドとかの別の次元である意味にお

いて極めてオーソドクスな根本的正論に思えます。

◆長谷川 はじめに

今回の投稿は城郭研究史及び城郭関係用語の

「小屋」と言う文言は献史学的見地の意味に

おいて非常に重要重大な意味を包含する記録

になっていて今回の投稿を学究派の人々には

は是非に熟読される事を謹しみ御勧めしたい。

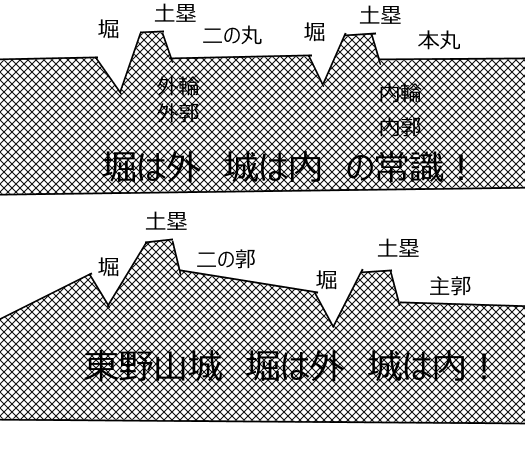

◆外郭

城郭の場合本城の外を守る外壁を外郭と呼称する。

内堀のある城ならば外堀等に相当する施設を言う。

◆出丸

外郭から更に城外に構築された小規模な砦を言う。

◆防塁

外敵が侵入する事を防ぐ為の壁や土手を防塁と言う。

◆陣小屋

中世合戦の際、将兵の宿営用に作る簡易臨時家屋の事。

◆小屋の民俗

臨時の簡易仮設住宅を現す日本語、室町期から発達

した庶民の娯楽歌舞伎は公権力から課税の対象には

ならない河原に礎石を伴わない臨時仮設住宅「小屋」

を設置し冠木門形式の木戸を設営し木戸銭を摂取する

芝居興業が実施されていた。河原は柴が繁茂してその

河原の柴土手の河川敷を利用して芸能演劇が開催され

事を起源として今日の演劇「芝居」(しばい)の語源に

なっている。河原に仮設の芝居小屋を設置して観覧料

を木戸銭と言う。また江戸時代は彼等、歌舞伎役者達

を「かわらもの」河原の者とも芝居役者と表現してた。

◆小屋掛け

臨時の仮の建物「小屋」を作る為の臨時の簡易建物

礎石や板床を備へず土の土間のままで作られそれで

雨露を人がしのぎ、野営や露営する為の作業を言う。

◆掛城

江戸時代の用語で昔(戦国時代)に臨時に構築された

陣小屋も含めた臨時築城の城つまり砦の意味を言う。

◆戦国期の小屋

城郭研究では文献に山小屋が登場する件で是を正規

城郭施設か城郭に含まれない臨時の仮設小屋なのか

で議論された「山小屋論争」が知られている。また

天正11年賤ケ岳合戦の羽柴秀吉の堀久太郎小屋つま

り秀吉家臣となった堀秀政の陣屋や小屋「仮設小屋」

を柴田勝家方に将兵の宿舎として利用されない為の

処置「久太郎小屋」の撤去を、秀吉が秀長に命じた

文献が発見されている。

『軍師官兵衛』86号文書

今日中に取出の堀の外の小屋、壊ち取るべき書置のこと

一、柴伊衆小屋の儀、美濃守手伝いすべき

一、久太小屋の儀は、将右衛門組の衆、官兵衛組の衆、

隼人組の衆、このための衆手伝い候て、今日中に壊ち

取らるべきこと、

一、筒順も、久太小屋の儀壊ち取りの手伝い候て

、今日中に隙を明けらるべきこと、

明日朔日人数右に申す所まで、打ち入らるべきこと、

陣払★20あるまじく候、小屋/\の火を消させ、

念を入らるべく候、自然火も炊き残し、小屋より

火出で候わば、その組の衆越度たるべきこと、

★20 陣地を払って戦場から本国に帰っては

ならないと言う意味。 以上

(大意)今日中に出城の堀の外にある陣屋破却

すべきものを書き置くことひとつ、柴田勝豊軍

の根小屋を破却することは、秀長軍が手伝うこと

とする。ひとつ、堀秀政の陣は、前野長康組の衆、

黒田官兵衛組の衆、木村重茲組の衆、このための衆

が手伝い、今日中に破却することとする。一、筒井

順慶も、秀政小屋の破却を手伝い、今日中に更地に

すること。明日、四月一日に、人数を右に書き出

したところへ、軍勢を退却させること。陣開きはし

ないこと。小屋小屋の消火を徹底させること。

万一火も消し忘れ、小屋から出火した際は、

その組の軍勢全体の越度としなさい。以上。

▼「久太郎小屋」通称 西陣 東陣

堀秀政と奥田直政「堀監物」の陣城と推定される。

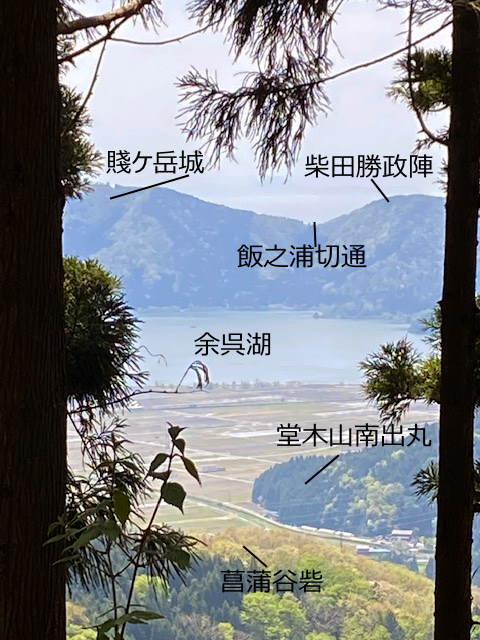

我々余呉城郭研究会としては既に久太郎小屋「堀秀政」

が撤廃した城郭遺跡として秀政の本陣東野山城よりも

北約1キロに位置する滋賀県中世城郭分布調査に言う

ところの今市上砦「織豊系陣城」を既に見学研修して

いるまた同じく当時柴田伊賀衆「長浜城衆」の築城し

た天神山城跡も現地見学している。

★注目すべき文献

▼天正11年4月当時の長浜市木ノ本郷と小屋の文献

禁制 江州北郡 木之本郷 同小屋

一、 当手軍勢 甲乙人乱妨狼藉の事

一、 放火の事

一、 対地下人 不謂族申懸事

右条々堅令停止畢。若違犯之輩在之者、速可処罪科。仍下知如件

天正11年3月 日 筑前守(花押)

上記文献の重要性は「小屋」の文言が披見できる事に

つきる「小屋」とは前記前文で述べたように床がなく

礎石を伴わない掘っ立て柱の臨時の仮設住宅つまりは

羽柴秀吉の将兵の宿直する為の陣小屋を意味している。

したがって上記文献は 木ノ本宿と臨時設営した小屋

が木ノ本郷に存在した事を伝える貴重な文献資料記録

に相当し天正11年段階で羽柴秀吉は播磨、但馬、丹後

丹波、河内、摂津、山城、大和、近江、など畿内数国

を領有する勢力版図を持ち合わせており大軍を擁する

羽柴秀吉の大兵団を木ノ本宿のみでは当然収容できず

余呉庄一体に無数の秀吉方の将兵の陣城や小屋を築い

て北国の柴田勝家の近江南下を防ぎこれを越前北庄に

追撃し織田の宿老柴田勝家を滅亡させる事に成功した。

今回確認した田上山城北外郭北東部の巨大腰郭は温存

して兵員を田上山城東裏側に伏兵として隠して置いた

可能性があろう。この軍事機密の現実を敵側「柴田」

に知られない交通遮断の様子は最前線の将兵に対し

て「惣構えの堀より外へ鉄砲を放つのは言うに及ばず、

草刈をする人に至るまで一人も外に出ることを禁じる」

と羽柴陣内の陣形陣営の機密の漏えいを厳守した意味

が含まれている。この総構の堀は前線の東野山と堂木

山間を意味し権現坂は秀吉は交通規制を緩慢にしてい

るこれは脆弱な砦、大岩山と岩崎山に柴田勝家の先鋒

佐久間玄蕃盛政を誘導する緩慢な入口権現坂を緩めて

おき佐久間を大岩、岩崎、に引付、己の陣営木ノ本に

隠し置いた小屋の設営とその部署から精鋭隊を賤ケ岳

城へと後詰させ丹羽長秀と合流して一挙に柴田と勝敗

を決定しようという用意周到な羽柴秀吉の策戦である。

★注目すべき湖北小屋地名論

田上山城は滋賀県旧伊香郡木ノ本町であり今回巨大な

陣営の跡陣小屋の跡と思しき田上山城の小屋と思われ

る空間を発見認識したのであるが伊香郡高月町つまり

伊香郡の磯野山や山麓居館(宮澤丸)に割拠した武家氏

族は磯野氏と宮澤氏が知られている。宮澤平八なる

人物が近江浅井氏に従属して本家である磯野家の養子

となり磯野丹波守員昌と名乗りこの武将は『信長公記』

に2回伊勢戦線にも信長に浅井時代から軍事徴用され

坂田郡と犬上郡の境目の城、佐和山城から伊勢に出兵

している。文献によると磯野員昌は永禄4年に米原市

磯山城に在城して佐和山城入城以前は磯山城に在城

した近江国伊香郡磯野出身の武将である。彼や彼に

従う伊香郡の将兵の陣小屋は果たして何処に存在を

したのであろうか浅井の意向に従い伊香郡勢や浅井

勢も磯山城の山麓に陣小屋を構えて宿舎確保をする

物理的要因が潜在していると思われる、小字地名は

400年前の見地帳に起源を発しておりその資料性は

以外にも高いと評価せずにはおけない。さて磯山城

の山麓に伊香郡勢が小屋を作って果たして米原磯山

北山麓に駐屯した痕跡は小字名に残っているのであ

ろうか?ここで一度米原の磯野地籍図を参考にする

事にすると非常に驚くべき事であるが「伊香小屋」

や「大小屋」の小字名が残されている事に驚愕する。

城郭に付属する「小屋」地名「小屋」の文献を看破

する事は歴史城郭研究の分野では不可欠であろう。

◆伊香郡磯野山城、坂田郡磯山城と江南六角攻め伝承

江戸時代初頭に完成した地誌「二次資料」には彦根の

荒神山山系の日夏山城に攻めに関する記述がありこれ

も北近江の浅井氏傘下に属す磯野丹波守と日夏山城の

合戦が記されていて、二次資料であるが近江浅井氏の

南近江六角領への進出の模様をうかがい知る伝承記録

であろう。磯野氏は琵琶湖湖岸より操船をして日夏山

の先端唐崎構つまり日夏山城近辺に侵攻した記録であ

ろう。『淡海温故録』より

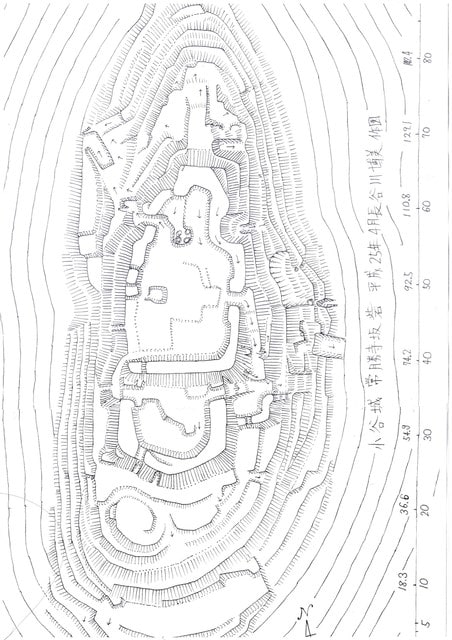

▼近江国 伊香郡 田上山山中の土橋遺構

令和3年2月27日に城郭フオーラム講師として滋賀県長浜

市木之本町田上山城に私は行った。城に南大堀切が存在

する賤ケ岳合戦当時柴秀吉は実質この田上山城に弟秀長

を置いて守備させた本陣とした理論上から言うと北堀切

や北外郭が存在してしかるべきであリ余呉城郭研究会の

諸氏は北堀切を目指して田上山城を一路北進し長土橋を

確認した。この土橋は後世の杣道の可能性もあり合戦の

当時の遺構か完全に断言できないものでもあるが彦根の

稲枝学区の石寺要害山城に巨大な土橋も現存しとている。

石寺要害は反信長派に属する真宗門徒の臨時の陣小屋と

推測される。

▼近江石寺要害の土橋 近江国犬上郡の石寺近辺の土橋遺構

◆近江石寺に北近江坂田郡の伊吹氏の移動伝承記録

石寺は北近江の伊吹氏が浅井氏南進とともに入部

した経緯が推察される。『淡海温故録』

彦根荒神山の北に先程の日夏山城が存在して荒神山の南

端が石寺に相当する。滋賀県中世分布調査でも、石寺や

日夏山城を私長谷川が測量調査しているが北近江型馬蹄

土塁郭、木ノ本賤ケ岳、西浅井西岡、浅井小谷城出丸、

米原西番場鎌刃、米原太尾山「北城」など主に北近江に

その分布が拡がっている傾向がみられる。

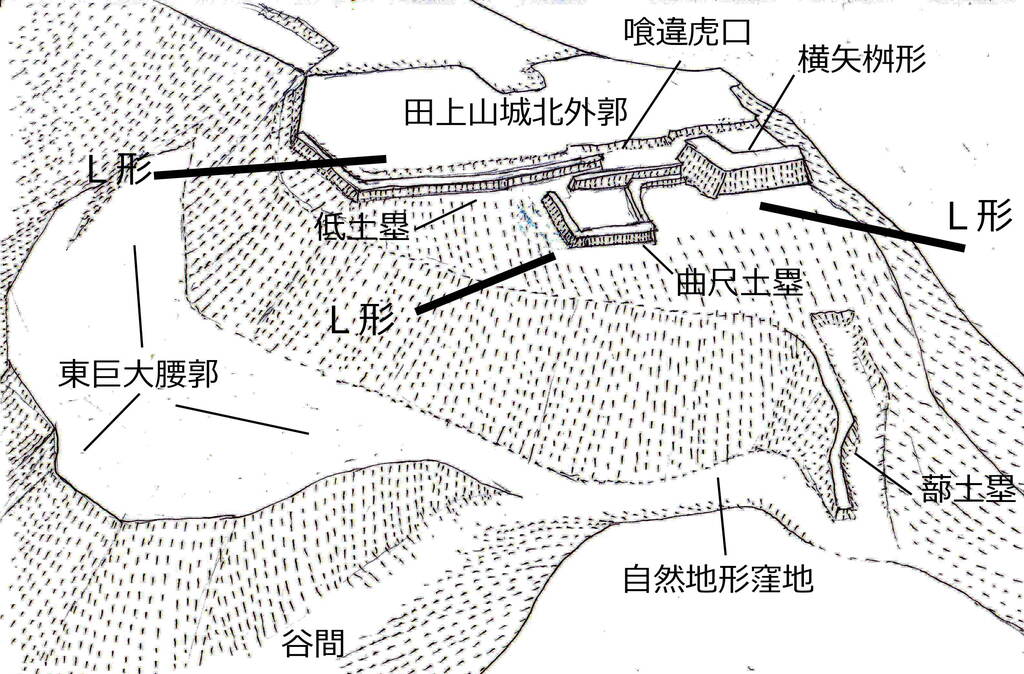

さて余呉城郭研究会の諸氏は残雪が残る田上山城北外郭

の北東に存在する自然地形の谷間の底へ城郭踏査を進め

た。谷間は残雪が残り風通しも日光も遮断する巨大窪地

を形成していた。会員は更に進み上記北外郭北東に付属

する巨大な人工の削平地に至る事が出来た。この形状を

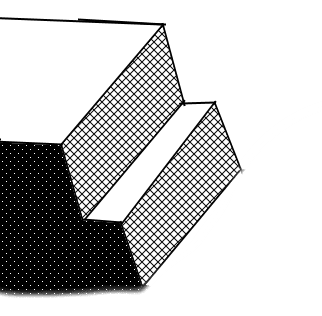

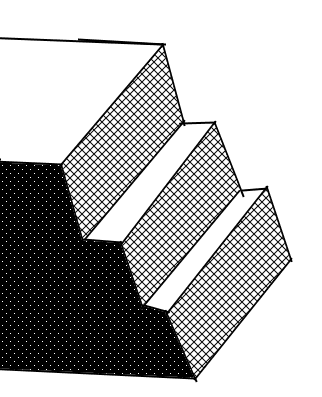

イラストで解説するならば下図の如き状態の地形である。

▼北横矢桝形土塁写真

田上山城北外郭を形成する山尾根には横矢桝形

喰い違い虎口、曲尺土塁「L状の土塁」そして

低土塁による田上山城本城守る典型的な織豊系

城郭の外郭線を形成している。

ベース「砦」とキヤンプ「宿舎」の違い

★バトル「戦闘の施設」堡塁の空間ベース

◆典型的な江戸期軍学の基礎をなす縄張

1喰い違い虎口

2横矢桝形

3曲尺つまりL状をていする馬出郭

以上3点は小屋つまり宿営地とは異なる戦いに

実戦に備えた

★キヤンプ「宿営の施設」宿泊の空間キヤンプ陣小屋

田上山城北外郭東北巨大腰郭の発見と認識

さて問題は城郭

防塁と言う施設の目的は戦闘や合戦を目的とし

た城郭遺跡と言えるものだ。しかし田上山外郭

の東北下に位置する巨大な腰郭の規模は壮大な

規模で整合性を持って遺構が残りまた外郭土塁

の更に外郭を形成し大量の兵卒宿舎つまり上記

で述べた陣小屋を形成していた様相が理解可能

だ羽柴秀吉は柴田勝家の先陣たる佐久間玄蕃を

脆弱な未完成砦岩崎山や大岩山に付き付け攻め

させ其処に駐留させて秀吉が美濃大垣から木ノ本

に帰還するやいなや羽柴秀長に類従する大量の

山陰やこの腰郭の陣小屋に宿陣し控え温存して

いて多量の兵員が一挙に、賤ケ岳方面へと大挙

出陣して敗走する柴田軍に追撃し大勝した事が

類推され伏兵を専用とした武者隠を田上山中の

要所の要所の髄書に配備構築していた現地の遺構

が理解さた。

◆生月会長談

玄蕃尾城の規模は壮大だが大量の兵員を田上山

に巧妙に隠すように配置する秀吉の総合戦略!

◆廣畑理事談

田上山の陣小屋は北国街道から見える西よりも

東の山陰方面に隠し構築された遺構傾向がある。

◆宮本サポーター

今回は田上山城の土塁の外の遺構を長谷川先生

と見学出来た意義が大きい。何故ならば、全く

別の城を別角度から再度観察考察出来きました。

土塁の外の宿営跡陣小屋の段も多数見学出来た。

◆長谷川

秀吉は大岩山と岩崎山には砦を作らせたが全く

堀切を普請させていない。佐久間盛政を引き付

る為には2砦は敵を引き寄せる為の囮の城です。

当時の秀吉の命令指示命令の厳格さを痛感する。

◆これはデカイ砦だイヤあの真田丸級の巧妙さだ!

田上山城見学会で長谷川さん解説を是非聞きたい!

◆質問者

田上山って水があるの?大量の兵員を駐屯させる為

には水源が必要なのよ!飲料水確保が炊飯に必要だ。

◆みんな

何を言っておられます。田上山城の主郭には井戸跡

の痕跡が残っていました。また田上山北出丸は水源

が隣接していて清冽な小川の水音が聞こえましたよ。

あの砦は水の手砦だったんだ。また伊香校の北谷に

羽柴秀吉の軍隊が駐屯しても大量に炊飯してもその

火や煙は柴田方からは全く見えない地理と地勢です。

何も美濃大返しをしなくても木ノ本宿の裏山に陣を

取っていたら秀吉軍は賤ケ岳に即時に急行できます、

そうしたらば疲れた佐久間柴田方より断然に秀吉や

秀長軍は賤ケ岳合戦では断然有利と言う事になる!

◆長谷川

柴田軍は斥候や草の者、ラッパを放っていた事だと

思いますが秀吉は本当用に意周到です余呉東野山と

堂木山に間に総掘をつくり草刈り人足1人とて通行

を遮断し切れと指示した貴重な書簡文献を残してる。

その深意は田上山の軍事トリック伏兵隠蔽し温存し

その現実を勝家方に絶対に知らせないないという

軍事機密厳守の意味があったと思われます。

◆質問者

田上山城北外郭には

◆質問者

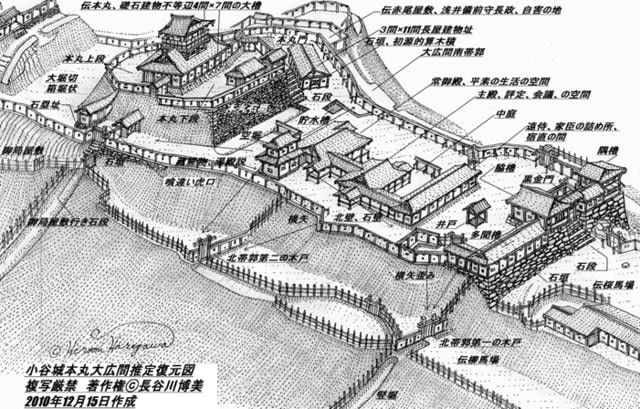

小谷城見学会でもL形の土塁を見学しますか?

★長谷川教

ええ存在しますよ!向学心ある貴方には是非とも!

探訪や観光ではなく現地城郭遺跡見学者ですから!

また田上山城でも小谷城でもイラストを見て解る

様に城郭遺跡の上面だけではなく城の側面に位置

する帯郭や腰郭を分厚く装甲した腰の据わった城

と言う共通印象かせ見出せます。小谷も田上双方

とも羽柴秀吉に所縁がある歴史的視点も必要です。

◆一般者

先生小谷城一段石垣二段石垣三段石垣是非教示を!

一段石垣

二段石垣

三段石垣

★長谷川

◆反論者

ちょつと!小谷城って織豊系城郭なのですか?

◆長谷川

浅井長政は織田信長の義理の弟に相当します。

また小谷城主、羽柴秀吉は天正3年まで小谷

城に居城してたと第一級文献資料『信長公記』

が記録してます。当然の事ですが、天正2年に

秀吉は長浜城を築城始めますが現代の引っ越し

でも前の家を残して暫く暮し引っ越し準備が

完成して新築完了したら新居に移る事が常識。

彦根城も本丸が一番に完成せず、鐘の丸御殿

完成して、佐和山城に井伊氏がしばらく居て

彦根城完成して移城した事が推定出来ますね。

◆馬出は小谷城に何か所ありますか見学します?

★長谷川

2カ所東国型とは異なる騎馬集団小谷型の馬出が。

浅井氏と武田の通信役とは武田の雨宮氏と言う事

▼徳川家康の小田原の陣 今井の陣図

▼小谷城 出丸の馬出 Ⓒ長谷川博美図

◆反論者

ちょつと待って下さい!徳川家康の今井の陣が

天正18年(1590年)の遺跡でしょう?小谷城

は天正元年(1573年)に浅井氏とともに滅んだ城!

何故?こんなに両者が似た城郭なのか理解不能!

◆長谷川

貴方は小説や大河ドラマのフイクションを見過

ぎて冷静に歴史を客観視しておられませんね?

小谷城は火災の痕跡が見つからず、また新たに

小谷城主となった羽柴秀吉は文献『信長公記』

によると天正3年(1576年)まで小谷城を居城

としてました。歴史とは演劇や創作ではない

◆対談者

しかし今井の徳川家康陣と小谷の出丸は酷似し

ています。ここに歴史城郭の謎が存在致します。

★長谷川博美 城郭見学会のおしらせ

日時 令和3年3月13日土曜 集合時間 午前9時30分

集合場所 JR北陸線河毛駅 東口 無料駐車場有り

受付 0749-86-4145 ウッデイパル城郭係様

参加費 2500円 弁当と詳細資料A4/10ページ付属

主催 余呉城郭研究会 生月会長 田畑理事

事業 長浜市市民活動団体支援事業

講師 元滋賀県中世城郭分布調査員 長谷川博美

城郭 小谷城

歴史 織田信長の妹市姫は近江小谷城主浅井長政に

織田氏と浅井氏の縁戚と戦略的提携を結ぶ為

と婚儀が成立しかし元亀の騒乱で織田と浅井

の連合協力関係は決裂して織田と浅井は対立

する。戦国一の美貌の美人と讃えられた麗人

お市は小谷落城寸前に織田信長のもとへ浅井

三姉妹「淀殿、初、江姫」とともに引き渡さ

る浅井三姉妹の長女は天下人秀吉側室となり

次女は京極宰相高次に江姫は天下人徳川秀忠

の正室となり徳川三代将軍家光を出産すると

いう織田と浅井の血統を引く戦国名門姉妹へ