紫花菜

別名をショカツサイ(諸葛菜)というのは、諸葛孔明が広めた伝説から。

都夢 . . . 本文を読む

三門(国宝)は、木造では日本最大級。屋根が二重で、二層に釈迦如来像と十六羅漢像を安置する。

三門とは「三門脱門」の意味で、「物事に執着しない、見かけで差別しない、欲望のままに求めない」という三つを表し、門をくぐることで一歩づつ仏の国へ行けると教える。元和7年(1621)に、徳川二代将軍秀忠が建立した。

この三門に登った記憶がある。いつもは非公開なので、運がよかったことになる。なにしろiinaは、法 . . . 本文を読む

ムチャクチャでござりますがな

花菱アチャコでなくても、この「ダイ・ハード / ラスト・デイ」はそんな感想を抱かせる映画どした。

ブルース・ウィリスの当たり役の刑事ジョン・マクレーンが、ついにアメリカを離れてモスクワで無茶苦茶に大暴れする。

どうやってハチャメチャな映像を撮ったのだろうと思うほどに、街中を滅茶苦茶こわしまくる。

やはり、傍から敵を翻弄するスタイルの1作目の出 . . . 本文を読む

明石城は1619年、徳川家康の曾孫の小笠原忠真により築城され、その後は主として松平氏が城主をつとめた。JR明石駅ホームから、北に本丸の2櫓、「坤櫓」(ひつじさるやぐら:左)と「巽櫓」(たつみやぐら:右)が見える。

天守閣を造らなかった明石城では最大の規模をもつ櫓やぐらである。天守台のすぐ南にあり、天守閣に代わる役割を果たしたとみられる。

いずれも昔のままで重要文化財。坤櫓ひつじさるやぐらは伏見城 . . . 本文を読む

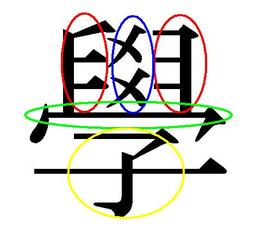

「 學 」は、次のような意味に構成される。

上部の真ん中、青の○で示した メ の字は交流を表している。二つあるので複数回、複数人を表わす。

赤○で示した部分は、手を表し、

青の部分と併せて先生の教えを生徒が受取る樣子を表している。

緑色の○の部分は、屋根を表す。

黄色の○の 子 は、子供の子でもあり、

孔子や老子など學問を修めた優れた人の名につける敬称でもある。

以上のように、「學」 . . . 本文を読む

様々な要因が偶然重なって作り出された大量の雪玉。

この光景はアメリカ、インディアナ州のサウスへブンにあるミシガン湖で目撃されたもので、水が凍りだす温度の時にタイミングよく風が吹き、波が起こってつくりだされたのではないかといわれている。

雪合戦し放題だぁ~。

. . . 本文を読む

此処の直ぐ北手の屋町通御池上がるの高瀬川越しには、これより立派な大村益次郎と佐久間象山災難の碑がある。

大村 益次郎(1824~1869) 之 遭難碑

幕末・明治維新後の政治家・洋学者・兵学者

長州(周防)人、村田家の養子となり医者になる

初名は村田蔵六。 緒方洪庵に蘭学を学び

宇和島藩に出仕、その後長州藩士として桂小

五郎(木戸孝允)の推薦・高杉晋作に乞われて

奇兵隊の指揮を執るなど、 . . . 本文を読む

きのうの丹頂鶴の舞いの次は、麻呂が27年前に夜の京都観光コースで巡ったときの舞いをご披露。

はじめの2枚は、下賀茂神社境内での優雅な王朝舞。

下賀茂神社

祇園歌舞練場

祇園の花魁の所作

[ 舞妓はんは此方 ]

. . . 本文を読む

イメージキャラクター「つるゴン」

脚折雨乞いすねおりあまごいは、埼玉県鶴ヶ島市の脚折地区に、江戸時代から伝わる降雨祈願の行事。

かつて雨乞いは、雨が降らない年にだけ行わたが、現在は4年に一度行う。

「龍神」は、竹と麦わらでつくられ300人の担ぎ手により、白鬚神社から雷電池までの行程を練り歩く。

池の中で雨乞いをした後、担ぎ手が我先にと龍神を解体し、雨乞いは終わる。

平成17年国選 . . . 本文を読む