🌸 相手の心を打つ「名フレーズ」(3)

⛳『人間の知と力は合一する

⛳『人間の知と力は合一する

原因が知られなくては結果は生じないからである』(ベーコン)

☆「人間は知識を得ることで、問題を克服する力を得る

原因がわからないと、結果が分析できないから」

☆ベーコンの知識を修得する術「帰納法」

*個別的な現象を一歩一歩段階的に吟味していく方法を説く

*結果より、一般的な原則を導き出す

*具体的な事例に当てはめていく

☆帰納法を行うためには

*人間が抱きがちな予断や偏見を排除するのが必要

*ベーコンはそれを「イドラ」と呼ぶ

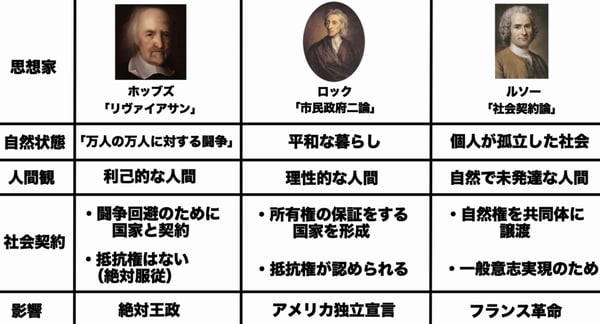

⛳『心は、いってみれば、文字をまったく欠いた白紙で、

観念は少しもないと想定しよう』(ロツク)

⛳『心は、いってみれば、文字をまったく欠いた白紙で、

観念は少しもないと想定しよう』(ロツク)

☆「経験が心を強くする」

☆人間は経験を重ねるごとに成長していく

*より知性を備えた存在へと成長する

*経験をすることが大事で、経験が私たちを強くする

⛳『汝の意志の格率が、

常に立法の普遍的な原則に合致するよぅに行為せよ』(カント)

☆「誰もが納得してくれる基準で行為せよ」

☆人間に欲望がある限り、常に誘惑がある

*だからといって欲望に負けていいとはならない

☆カントは、正しい行いをするのは人間の義務だと言う

☆人間には自由があるとするが

*自由とは、自分で自分を律する自由である

*人間は自分で欲を抑えることができる

*盗めるのに、自由を行使して盗まないのが、人間の素晴らしさ

⛳『理想的なものは現実、現実的なものは理性的』(ヘーゲル)

⛳『理想的なものは現実、現実的なものは理性的』(ヘーゲル)

☆「理想と現実が一致するように努力せよ」

☆ヘーゲルは、理性を理想的なものと称えている

☆理想と現実には常には乖離があり、その溝はなかなか埋まらない

*ただ闇雲に理想を追い求めるのも、現実を直視しない無謀な態度

*両者が常に一致するよう「努力すべき」だと訴えた

*両者が常に一致するよう「努力すべき」だと訴えた

☆ヘーゲルの主張

*理想と現実の両方ともを互いの方向に引き寄せるよう努力が必要

(敬称略)

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください

⛳出典、『教養としての哲学』

相手の心を打つ「名フレーズ」(3)

(ネットより画像引用)