根上がりを倒せば冬芽多々まろき

初鳴きや材し曳く昼地の落ち葉

冬木立残り葉もなく蒼し奥

橙の向こう奥山稜白し

梢揺る飛ぶ葉もあらず風の花

雪雲や風花散華頭上往く

初鳴きや材し曳く昼地の落ち葉

冬木立残り葉もなく蒼し奥

橙の向こう奥山稜白し

梢揺る飛ぶ葉もあらず風の花

雪雲や風花散華頭上往く

水路も整備しないと取水できるかどうか不明で、作業者が減少していく今日、里山保全とは関わりのない耕作地域でのイベント向け活動展開は会の大きな負担になる事は間違いないだろう。小生に労力を捻出する余力は無いし、核になって世話をやく人材を調達できるかどうかがカギかあ・・・。獅子身中の虫、目の上のたん瘤にならないと良いけどなりかねない着手である。

水路も整備しないと取水できるかどうか不明で、作業者が減少していく今日、里山保全とは関わりのない耕作地域でのイベント向け活動展開は会の大きな負担になる事は間違いないだろう。小生に労力を捻出する余力は無いし、核になって世話をやく人材を調達できるかどうかがカギかあ・・・。獅子身中の虫、目の上のたん瘤にならないと良いけどなりかねない着手である。

➡

➡

もう一本は真っ直ぐに成長しているから伐倒方向は制御し易いと判断したのだが周囲にはシナノキやクリ、ウワミズザクラが下敷きになる範囲に点在しているから結局は空間が広く他の樹木を傷めない方向にロープで牽引し伐倒した。通路を隔てた向かいのエノキの枝二本を損傷したけれど、この枝自体が空間を求めて通路方向に大きく伸び出していた枝なので後々、枝元を高枝切りで切断すればよい。参考までに伐採長を計ったら15m超あった。さすがに15mともなると威風堂々の感がある。まあ、そうでも無くても威風堂々の最強寒波が来ようとしている寒なのである。

もう一本は真っ直ぐに成長しているから伐倒方向は制御し易いと判断したのだが周囲にはシナノキやクリ、ウワミズザクラが下敷きになる範囲に点在しているから結局は空間が広く他の樹木を傷めない方向にロープで牽引し伐倒した。通路を隔てた向かいのエノキの枝二本を損傷したけれど、この枝自体が空間を求めて通路方向に大きく伸び出していた枝なので後々、枝元を高枝切りで切断すればよい。参考までに伐採長を計ったら15m超あった。さすがに15mともなると威風堂々の感がある。まあ、そうでも無くても威風堂々の最強寒波が来ようとしている寒なのである。

周囲の竹の切り片は一輪車1杯分。これを林道まで運び向かいの斜面の侵食溝に投げ込んであっけなく片が付いた。田んぼの周りの整地も唐鍬で削り均し余った分は堤の上端面へ敷いた。これで数センチは高くなって安全率は格段に向上するのだが、まだ敷き残っている部分が数メートルある。けれどネックと言うほどでも無くなっているからおいおいの作業で良いだろう。

周囲の竹の切り片は一輪車1杯分。これを林道まで運び向かいの斜面の侵食溝に投げ込んであっけなく片が付いた。田んぼの周りの整地も唐鍬で削り均し余った分は堤の上端面へ敷いた。これで数センチは高くなって安全率は格段に向上するのだが、まだ敷き残っている部分が数メートルある。けれどネックと言うほどでも無くなっているからおいおいの作業で良いだろう。

作業部も当然、凍結中 ➡

作業部も当然、凍結中 ➡  竹材から丸太材に交換したが手前が不足している。次の機会に回した。

竹材から丸太材に交換したが手前が不足している。次の機会に回した。

そこで太い鉄筋を差し込み回転させて微妙な調整を図る事にしたのだ。20Φの電動ドリルと更に穴を広げるための切り出しナイフを用意して管を貫通する穴をあけた。後は鉄筋を通してじりじりと体重を掛け所定の位置まで回転させる。

そこで太い鉄筋を差し込み回転させて微妙な調整を図る事にしたのだ。20Φの電動ドリルと更に穴を広げるための切り出しナイフを用意して管を貫通する穴をあけた。後は鉄筋を通してじりじりと体重を掛け所定の位置まで回転させる。

春の日の光にあたる我なれどかしらの雪となるぞわびしき 古今集・文尾康秀

春の日の光にあたる我なれどかしらの雪となるぞわびしき 古今集・文尾康秀 かすみ立ち木の芽もはるの雪降れば花なき里も花ぞ散りける 古今集・紀貫之

かすみ立ち木の芽もはるの雪降れば花なき里も花ぞ散りける 古今集・紀貫之 君がため春の野に出でて若菜摘むわが衣手に雪は降りつつ 古今集・光孝天皇

君がため春の野に出でて若菜摘むわが衣手に雪は降りつつ 古今集・光孝天皇 君ならで誰にか見せむ梅の花色をも香をも知る人ぞ知る 古今集・紀友則

君ならで誰にか見せむ梅の花色をも香をも知る人ぞ知る 古今集・紀友則 ひさかたの光のどけき春の日にしづ心なく花の散るらむ 古今集・紀友則

ひさかたの光のどけき春の日にしづ心なく花の散るらむ 古今集・紀友則 花の色はうつりにけりないたづらにわが身世にふるながめせし間に 古今集・小野小町

花の色はうつりにけりないたづらにわが身世にふるながめせし間に 古今集・小野小町 袖ひちてむすびし水の凍れるを春立つこの日風やとくらむ 古今集・紀貫之

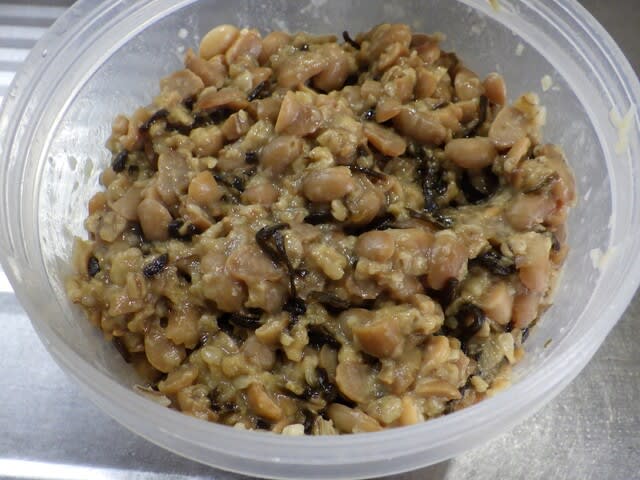

袖ひちてむすびし水の凍れるを春立つこの日風やとくらむ 古今集・紀貫之 さて、今回は沖縄の「おみき」を試作するために購入した麦糀が残ったままなのでなんとか消費を考えた。独特の匂いがあって甘酒では好みに合わなそうだから「しょうゆの実」に使ってみる。越後地方とは異なる地域で麦糀のレシピが存在していたのであながちミスマッチではないだろう。せっかくだから塩の代わりに「塩昆布」を代用して試作する事にした。

さて、今回は沖縄の「おみき」を試作するために購入した麦糀が残ったままなのでなんとか消費を考えた。独特の匂いがあって甘酒では好みに合わなそうだから「しょうゆの実」に使ってみる。越後地方とは異なる地域で麦糀のレシピが存在していたのであながちミスマッチではないだろう。せっかくだから塩の代わりに「塩昆布」を代用して試作する事にした。 冷凍麦糀300gは前夜に水を300g加え50℃で10時間加温して戻しておいたものを使う。大豆250g(1袋)はフライパンで乾煎りし外皮が割れた加減で角材をゴリ押ししながら外皮を外しつつ半割にしていく。この過程は水の中で行うやり方も見られたが時間がかかり過ぎる。フライパンの中でゴリ押ししながら「フーフー」と外皮を吹き飛ばせばものの10分ほどで済むのだ。

冷凍麦糀300gは前夜に水を300g加え50℃で10時間加温して戻しておいたものを使う。大豆250g(1袋)はフライパンで乾煎りし外皮が割れた加減で角材をゴリ押ししながら外皮を外しつつ半割にしていく。この過程は水の中で行うやり方も見られたが時間がかかり過ぎる。フライパンの中でゴリ押ししながら「フーフー」と外皮を吹き飛ばせばものの10分ほどで済むのだ。 半割大豆は3倍の水で、この場合は1ℓにしているが圧力鍋で沸騰後は15分中火で加熱して終了。であるから灰汁取りは無く茹でこぼししたのち水道水で冷却を兼ねざっと洗うのみである。

半割大豆は3倍の水で、この場合は1ℓにしているが圧力鍋で沸騰後は15分中火で加熱して終了。であるから灰汁取りは無く茹でこぼししたのち水道水で冷却を兼ねざっと洗うのみである。