2023・02・18(土)9:30~13:00

会 員 6名

友人知人 大人 3名

こども 5名

活 動 ・シイタケの菌駒打ち

・根笹刈り払い

小生以外は「シイタケの菌駒打ち」に集中。会友の知人と子どもを含めて拠点広場は賑やかになった。

小生以外は「シイタケの菌駒打ち」に集中。会友の知人と子どもを含めて拠点広場は賑やかになった。

小生は林床のネザサ刈り。ネザサは年に二回は刈り払わないと勢力を復活させてしまう。冬季から早春の一時、まだ春の芽出し前にネザサの目立つ林床を刈り払っておかないと姿をとどめておきたい植生を排除する事になるから萌芽前でネザサが暴露されている時こそ衰退・抑制の好機なので駒打ちなど行ってはおれないのだ。

ここのところ、助成金の評価対象にかかわる活動が減少しているからこそあえて評価対象の作業は欠かせない。助成が無くなれば保全活動が成立しなくなるしフイールドさえ失うリスクが出て来る。里山保全活動・森づくりの実態を伴う活動を継続していてこそ助成がありフイールドを与えられるはずなのだが講座を経由して活動を立ち挙げた第一世代が少数になっていく昨今、どのグループも解散の憂き目に遭ったり世代の推移で変質しつつもあり全体の傾向は里山保全への関心は薄れつつあると観る。

行政側で細々でも入口を備えておかないと近い将来には保全活動さえ危ぶまれる事態になりかねない。

会 員 6名

友人知人 大人 3名

こども 5名

活 動 ・シイタケの菌駒打ち

・根笹刈り払い

小生以外は「シイタケの菌駒打ち」に集中。会友の知人と子どもを含めて拠点広場は賑やかになった。

小生以外は「シイタケの菌駒打ち」に集中。会友の知人と子どもを含めて拠点広場は賑やかになった。小生は林床のネザサ刈り。ネザサは年に二回は刈り払わないと勢力を復活させてしまう。冬季から早春の一時、まだ春の芽出し前にネザサの目立つ林床を刈り払っておかないと姿をとどめておきたい植生を排除する事になるから萌芽前でネザサが暴露されている時こそ衰退・抑制の好機なので駒打ちなど行ってはおれないのだ。

ここのところ、助成金の評価対象にかかわる活動が減少しているからこそあえて評価対象の作業は欠かせない。助成が無くなれば保全活動が成立しなくなるしフイールドさえ失うリスクが出て来る。里山保全活動・森づくりの実態を伴う活動を継続していてこそ助成がありフイールドを与えられるはずなのだが講座を経由して活動を立ち挙げた第一世代が少数になっていく昨今、どのグループも解散の憂き目に遭ったり世代の推移で変質しつつもあり全体の傾向は里山保全への関心は薄れつつあると観る。

行政側で細々でも入口を備えておかないと近い将来には保全活動さえ危ぶまれる事態になりかねない。

主体性のない小生だから周囲の事象にダイレクトに影響を受ける。前日にたまたまチラ見した番組の影響で「麦糀は残っているし、玄米粉も白玉粉も消費期限切れだし…」と台所の棚の中が浮かんで片付ける事にした。体よく申せばSDGsでもあるし終活でもあるし残品処理でもあるのだが心おおらかな小生においては全てを包み込んだ心の広さの表れなのであった。

「期限が過ぎたから気持ち悪い」とか「隣に置いて置きたくない」とか「口に入れるのも嫌!」なんて贅沢は生まれも育ちも南魚沼の雅な米作農家であるからして父祖の代からタブーなのである。

まあ、そういう雅さは隠す奥ゆかしさを併せ持つ小生であるからして今回も何ひとつ気負うことなく材料を取りそろえ仕込んだのである。

まあ、そういう雅さは隠す奥ゆかしさを併せ持つ小生であるからして今回も何ひとつ気負うことなく材料を取りそろえ仕込んだのである。

玄米粉と白玉粉は混ぜ合わせて使う。白玉粉は昨春に「ヨモギ餅」を作るつもりで購入したのだが7月末が消費期限だった。玄米粉は昨秋に石臼で挽いた粉だけれど数カ月は経過した代物だ。冷凍麦糀は「沖縄地方のおみき」を試作したくて調達したのがまだ半分残っている。「しょうゆの実」にも使い、まだ賞味中なので直ぐには消費されないし結局は2回目の「おみき」の試作である。

前回の「おみき」は麦糀と米粉を背中合わせにしたのだが麦糀の主張が強くておいしく感じられなかった。今回、たまたまチラ見したレシピでは麦糀は50gほどで前回より大幅に減らしている。前回は米糀で「甘酒」を作る割合での試作だったから端的に言えば「誤り」を犯したのだった。

番組では乳酸菌を投入していないにもかかわらず「「糀菌飲料」としての紹介は無く「乳酸菌飲料」としていた。「それならば!」と小生は「グリーチーズ」作りの過程で出た「ホエー」40ccを加温発酵する直前に加えてみた。これで名実と共に「残り物処理」飲料となるのである。

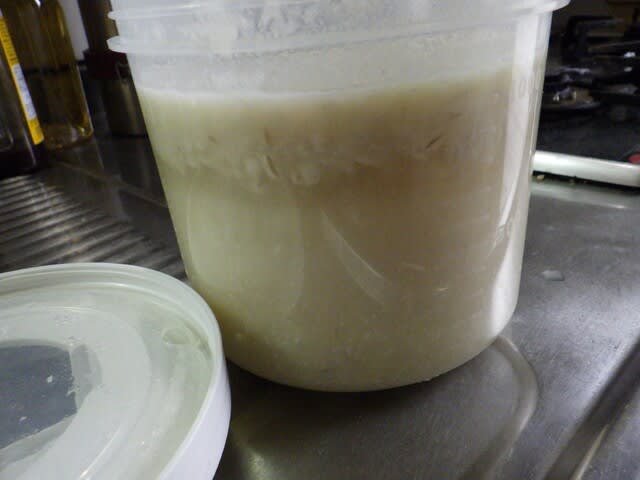

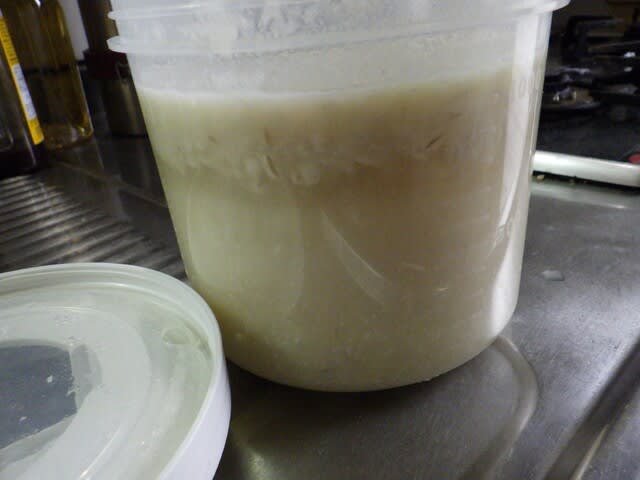

40℃10時間の保温発酵をヨーグルトメーカーで行う。仕込む前はネッチリした性状だったけれど就寝前の撹拌では既に緩々になり朝にはチャブチャブになっている。麦糀を使うと発酵力が強いのか泡立ちも多い。容器の縁まで泡が上がって吹きこぼれ寸前にまで至っていた。そうなっても構わない様に鉢受け皿を敷いてあるので安心して夜を越せる。

出来上がりを早速試飲する。前回の試作品より断然飲みやすくなったが、やはり麦糀の風味は気になるのだった。ホエーが入っているから乳酸発酵も進み酸味も強いがこれは気にならない。懸念は白カビ菌が活きていれば冷蔵庫保存と言えど白カビの発生はあるだろう。そうなったらカビのコロニーは採集しチーズ作りに使うだけだ。というよりそのまま飲用しても別に問題は無かろう。

しかし発酵学など学んだことのない小生にとっては「麦糀菌と白カビ菌の織り成すハーモニー」で毒素が出来るかも知れん懸念は払しょくできないのだが、既にリタイアし姥捨て山の孤老であれば「毒を喰らえばカビまでも」で行くまいか。

さてさて、その後日談は作業帰りの午後おやつ、殺菌しない様に弱くチンして飲んでいたのが費えてしまった。まあ、麹菌と白カビ菌と乳酸菌の織り成す毒素は無かったようで一部を除けばぴんぴんしている。そうであっても無くてもサンピンと言える。これは菌類の事でなくこんなことにうだつを上げている小生自身の事・・・。

➡

➡

「期限が過ぎたから気持ち悪い」とか「隣に置いて置きたくない」とか「口に入れるのも嫌!」なんて贅沢は生まれも育ちも南魚沼の雅な米作農家であるからして父祖の代からタブーなのである。

まあ、そういう雅さは隠す奥ゆかしさを併せ持つ小生であるからして今回も何ひとつ気負うことなく材料を取りそろえ仕込んだのである。

まあ、そういう雅さは隠す奥ゆかしさを併せ持つ小生であるからして今回も何ひとつ気負うことなく材料を取りそろえ仕込んだのである。玄米粉と白玉粉は混ぜ合わせて使う。白玉粉は昨春に「ヨモギ餅」を作るつもりで購入したのだが7月末が消費期限だった。玄米粉は昨秋に石臼で挽いた粉だけれど数カ月は経過した代物だ。冷凍麦糀は「沖縄地方のおみき」を試作したくて調達したのがまだ半分残っている。「しょうゆの実」にも使い、まだ賞味中なので直ぐには消費されないし結局は2回目の「おみき」の試作である。

前回の「おみき」は麦糀と米粉を背中合わせにしたのだが麦糀の主張が強くておいしく感じられなかった。今回、たまたまチラ見したレシピでは麦糀は50gほどで前回より大幅に減らしている。前回は米糀で「甘酒」を作る割合での試作だったから端的に言えば「誤り」を犯したのだった。

番組では乳酸菌を投入していないにもかかわらず「「糀菌飲料」としての紹介は無く「乳酸菌飲料」としていた。「それならば!」と小生は「グリーチーズ」作りの過程で出た「ホエー」40ccを加温発酵する直前に加えてみた。これで名実と共に「残り物処理」飲料となるのである。

40℃10時間の保温発酵をヨーグルトメーカーで行う。仕込む前はネッチリした性状だったけれど就寝前の撹拌では既に緩々になり朝にはチャブチャブになっている。麦糀を使うと発酵力が強いのか泡立ちも多い。容器の縁まで泡が上がって吹きこぼれ寸前にまで至っていた。そうなっても構わない様に鉢受け皿を敷いてあるので安心して夜を越せる。

出来上がりを早速試飲する。前回の試作品より断然飲みやすくなったが、やはり麦糀の風味は気になるのだった。ホエーが入っているから乳酸発酵も進み酸味も強いがこれは気にならない。懸念は白カビ菌が活きていれば冷蔵庫保存と言えど白カビの発生はあるだろう。そうなったらカビのコロニーは採集しチーズ作りに使うだけだ。というよりそのまま飲用しても別に問題は無かろう。

しかし発酵学など学んだことのない小生にとっては「麦糀菌と白カビ菌の織り成すハーモニー」で毒素が出来るかも知れん懸念は払しょくできないのだが、既にリタイアし姥捨て山の孤老であれば「毒を喰らえばカビまでも」で行くまいか。

さてさて、その後日談は作業帰りの午後おやつ、殺菌しない様に弱くチンして飲んでいたのが費えてしまった。まあ、麹菌と白カビ菌と乳酸菌の織り成す毒素は無かったようで一部を除けばぴんぴんしている。そうであっても無くてもサンピンと言える。これは菌類の事でなくこんなことにうだつを上げている小生自身の事・・・。

➡

➡

トンボ池端の紅梅が終ぞ開花しない。細枝の先端部を折れば乾燥して直ぐに折れてしまった。枯れ死したのは間違いないが理由が不明だ。とは言え立ち枯れさせたままでは立っているのに役にも立たない。「枯れ木も山の賑わい」と喜んでいる訳にもいかず代替えにツツジを掘り上げて持ってきた。

トンボ池端の紅梅が終ぞ開花しない。細枝の先端部を折れば乾燥して直ぐに折れてしまった。枯れ死したのは間違いないが理由が不明だ。とは言え立ち枯れさせたままでは立っているのに役にも立たない。「枯れ木も山の賑わい」と喜んでいる訳にもいかず代替えにツツジを掘り上げて持ってきた。このツツジ、エノキ林の端に植えてあったのだがエノキが育ち日陰の身になったままなので徒長気味でスカスカ姿、葉も少なく当然、花も数える程度しか付けなかった。同時期に日当たりの良いタンポポ広場に植えた株はすでに丼を伏せたような大株になっていて花数も多い。

拠点、入り口に植えた株も日当たりが悪くなって花付きが悪いままだし、この2株は「移植しなければ…」と数年来思っていた株なのである。

そんな訳で、移植に失敗して枯らせば「損な訳で…」になるのは承知なのだが活かすには日当たりの良い場所が望ましいので掘り上げ・移植に汗を流したのだ。

枯れるリスクを少なくしたいから掘り取った株も動かせるだけの大きな根回りで移動させたから植穴も大きくなった。埋め戻す前に根鉢の上縁の土を外しながら位置を見つつ水決めする。支柱を添えるかどうか迷ったけれど根鉢が大きく重いし地上部は切り詰めスカスカなので添えなかった。まあ、上部を切断した紅梅の幹が障壁になってはくれるはずだ。

掘り下げて判ったのは紅梅の枯れた理由は「根腐れ」だった。指ほどの根も腐食してブツブツと千切れた。そんな場所にツツジを定植するのはどうかと思ったけれど成り行き任せも必要なのである。

➡

➡

水域には違いないけれど棚田部からの落込みの溜まりにニホンアカガエルが産卵して4卵塊あった。まだ降雨量は少ないものの降雨の日がポチポチ訪れるようになったので流失する恐れのある場所から上棚の二つ池に移動させた。ついでに棚田部のオーバーフロー部近くまで流されて来た卵塊も移動させて被害を押さえるようにしてきた。

今期は105卵塊を数え、改めて再度のカウントは試みなかったけれど過去最大数となったと言えど流亡させたくはないのである。まあ、客観的かつ俯瞰的に判断すれば「自然の営みに任せる」度量も必要だと思いつつ、ついついバケツ片手に水辺に立ち寄ってしまうのだ。これは「優しい」行為でもなんでもなく食物連鎖の食料増産の手立てであるから「鬼!悪魔‼鬼畜!」と何を言われようとも甘んじて受けよう。

➡

➡

今期は105卵塊を数え、改めて再度のカウントは試みなかったけれど過去最大数となったと言えど流亡させたくはないのである。まあ、客観的かつ俯瞰的に判断すれば「自然の営みに任せる」度量も必要だと思いつつ、ついついバケツ片手に水辺に立ち寄ってしまうのだ。これは「優しい」行為でもなんでもなく食物連鎖の食料増産の手立てであるから「鬼!悪魔‼鬼畜!」と何を言われようとも甘んじて受けよう。

➡

➡

三要素の一つとした「森林」については木本と狭義で言い換えても良いと思うけれど時間軸を含めた四次元構造の中では一番安定を見せている要素でもある。しかしながらそれだけに整えるには十年単位を要し失うのは早いとの両極端は別格でもある。

よく耳目に達する「放置竹林」に代表される笹竹類の席巻と荒廃、間伐の不足による環境悪化、薪炭林としての役割を消失した里山の病害虫の蔓延と奥山の動物の侵出被害等々枚挙にいとまは無い様に見える。それでも「雨だれ石を穿つ」の諺通り、粛々と手入れを続けていけば目的は達成されるはずと信じてやまない。

「森づくり」とは一言で片付けられない内容を含んでいるのがそこにかかわる作業で除伐ともなれば大きなリスクを伴う作業となるけれど病木や立ち枯れ木、あるいは間伐にしても健康な森づくりには欠かせない作業でもある。単純化すれば林床に光を届けつつ下草を涵養しつつ一斉植林でスギやヒノキだけになってしまった単純林に広葉樹を育て混交林とすることにより生物の多様性も食物連鎖も健全になっていくと言って良いだろう。この点はすでに定着した概念とみて良い

素人ながら活動を積み重ねてきた中での結晶は「植生モザイク」と「環境パッチワーク」の二本柱であった。草本・木本とも種によっては周囲より優勢になる傾向もあり反対に衰退していく種もあるけれど基本的にはそのフイールドに適した一般的には「在来種」という表現が使い慣れているものの、既にその土地に根差した「在来種」だけに拘っていては成り立たない時代になっていると考えている。奥山ならいざ知らず現代の里山では在来種以外の草本木本が人為的にもたらされ種も多様になった環境であると言えるだろうし、それは草本木本に限らず地上の動物や飛来する生物も同じことである。故に防ぎけれなかった、防ごうとしなかった現実を無視しての綺麗ごとでは用をなさない。

鳥類を例にとればリュウキュウサンショウクイは冬季でも留まっているしガビチョウやソウシチョウはすでに定住状態なのであり哺乳類ではハクビシンやアライグマは珍しくもないし、グローバル化と言っても良いだろう。。

さて「植生モザイク」は読んで字の通り多様な植物種で混成する表意だが端的には植物同士の折り合いをコントロールしながら構成維持していく状態と言って良い。既にフイールドには「引っ付き虫類」で言えばアメリカセンダングサやヌスビトハギなどうっとおしいほど繁殖してきたのだが種子の熟す前に高刈りすれば抑制できるものの既にこの種子を食料としている種もいる。

ワルナスビなどのように根こそぎ根絶対象もあるけれど大半は抑制、放任、育成等々の対応になる。強いて言うならば草叢の創出でもあるが、あの「動的平衡」理論には大いに感じるところがあるのが小生の里山世界での活動印象である。

管理上、刈り払い機は使うが蜜や花粉、果実など食料を生産してくれる草本木本などは残し点在させてきた。クロマツやアカマツは病失したけれどテーダ松は生き残り種子散布があるのでハルゼミの生息圏を維持するためにもテーダ松の実生苗も点在育成させてきた。テーダ松のように外来種であっても既に依存しなくては成り立たない生物種も存在するのである。環境保全へのサポートは有難いものの、中にはナチのユダヤ排斥とかアカ狩りに類する様な言動もあるように思えてならない。犯人に仕立て上げられる動植物が哀れだし依存するようになった動植物は消え去るしかない。

さて活動の中では当然、移植・定植・補植等も行うし根絶作業も終わる事が無いのだが、その中で動植物のおわします環境は動的平衡を持ち出すまでも無く相互の関係性の中で落ち着こうとしているはずなのだ。

「環境パッチワーク」は水域や草地、森林等のまとまりをそれぞれ一つのパッチとして考え組み合わせ構成していく考えで、どちらも環境保全や生物保全、もっと焦点を絞れば生物多様性の維持のため、生態系保全のための考え方・試みと言って良いはずだ。大規模面積で観れば「水域・草本植生・森林」等々もパッチでありモザイクの構成域でもある。草本木本に限らず種の保全と繁栄のためには斯様な考え方と行動で少なくとも我が小フイールドは現状になった。

これを打ち始めた丑三つ時は予報通り降雨になっていて夜が明けてもフイールド作業は行う事が出来ない。「しからば…」と昼間に眠くなれば寝れば良いと小用の後から一気に三稿打ち上げた。多少は原稿をプリントし読み返したものの頭部の「ボーッ」は出たままなので校正は用をなさない模様だ。

原稿文字数も各項千字程度と見込んでの起稿だったのだが結果的には倍増してしまった。ダジャレも入ったりして「隠すより現る」の体を見せている。しかしながら草稿したことに由りも胸中のモヤモヤは晴れ、その点ではよかったのだ。

「草刈りの重要性とその多様な形態は必須」それにより「植生モザイク」を促進する事を得、組み合わせて「環境パッチワーク」を為す事で「生物生産緑地」化が達成される。それにより「生物の多様性と生態系の保証」が可能になるはずである、とまあ、こういう論法になるのだろう。

それらを包括し支える考え方背景が「環境福祉」であり「動的平衡」なのだと言い切って我が胸中は平穏になったのだが丑三つ時から食事以外はPC前に鎮座していた長い時間は「年寄りの冷や水」の可能性もある。合わせて言えば「腰痛で冷湿布」も伴った。

とは言え、斯様な活動をする小生を称して「satoyaman」と自称する事で自ら「いい子いい子」をしたのであり満足満足…。

考えるまでも無く里山の時間軸はsatoyamanよりは圧倒的に長い。フイールドでの活動など「邯鄲の夢」に等しくかつ「うたかた」でもある。全ては「色即是空 空即是色」と言え、活動出来ている時間など夢幻の如くにも同じだ。昨日今日明日、どういう姿を現してくれるのかは意図・目的をもって関わってはいるが眼前はガシャポンに等しく「年年歳歳 花相似たり 歳歳年年 人同じからず」と詠まれても眼前の光景は霧の濃淡の一コマに過ぎない。灯篭に斧、立ち枯れにチェーンソーとてだーれも知らない姥捨て山の時はかくして留まることなく続き、後は野となる藪と成る。かように植生は健気でたくましく怖ろしい。

さてさて斯様な起稿と投稿はまあ、後々ブログの恥であっても憚る事も無い姥捨て山の孤老、丑三つ時の眠れぬ手慰みになったのだが耄碌した身には脳内疲労物質が溜まる。粉末茶でも頂いて一服すべぇ、でも茶菓子が無い!まあ、茶化してみても茶菓子は出ない、とエチゴデハソウモウシマシタトサ。(カタカナの部分、小生の記憶ではエチゴサッテモウシタモウシタなのだが、どうでもいいか・・・うん、どうでも良い)。

よく耳目に達する「放置竹林」に代表される笹竹類の席巻と荒廃、間伐の不足による環境悪化、薪炭林としての役割を消失した里山の病害虫の蔓延と奥山の動物の侵出被害等々枚挙にいとまは無い様に見える。それでも「雨だれ石を穿つ」の諺通り、粛々と手入れを続けていけば目的は達成されるはずと信じてやまない。

「森づくり」とは一言で片付けられない内容を含んでいるのがそこにかかわる作業で除伐ともなれば大きなリスクを伴う作業となるけれど病木や立ち枯れ木、あるいは間伐にしても健康な森づくりには欠かせない作業でもある。単純化すれば林床に光を届けつつ下草を涵養しつつ一斉植林でスギやヒノキだけになってしまった単純林に広葉樹を育て混交林とすることにより生物の多様性も食物連鎖も健全になっていくと言って良いだろう。この点はすでに定着した概念とみて良い

素人ながら活動を積み重ねてきた中での結晶は「植生モザイク」と「環境パッチワーク」の二本柱であった。草本・木本とも種によっては周囲より優勢になる傾向もあり反対に衰退していく種もあるけれど基本的にはそのフイールドに適した一般的には「在来種」という表現が使い慣れているものの、既にその土地に根差した「在来種」だけに拘っていては成り立たない時代になっていると考えている。奥山ならいざ知らず現代の里山では在来種以外の草本木本が人為的にもたらされ種も多様になった環境であると言えるだろうし、それは草本木本に限らず地上の動物や飛来する生物も同じことである。故に防ぎけれなかった、防ごうとしなかった現実を無視しての綺麗ごとでは用をなさない。

鳥類を例にとればリュウキュウサンショウクイは冬季でも留まっているしガビチョウやソウシチョウはすでに定住状態なのであり哺乳類ではハクビシンやアライグマは珍しくもないし、グローバル化と言っても良いだろう。。

さて「植生モザイク」は読んで字の通り多様な植物種で混成する表意だが端的には植物同士の折り合いをコントロールしながら構成維持していく状態と言って良い。既にフイールドには「引っ付き虫類」で言えばアメリカセンダングサやヌスビトハギなどうっとおしいほど繁殖してきたのだが種子の熟す前に高刈りすれば抑制できるものの既にこの種子を食料としている種もいる。

ワルナスビなどのように根こそぎ根絶対象もあるけれど大半は抑制、放任、育成等々の対応になる。強いて言うならば草叢の創出でもあるが、あの「動的平衡」理論には大いに感じるところがあるのが小生の里山世界での活動印象である。

管理上、刈り払い機は使うが蜜や花粉、果実など食料を生産してくれる草本木本などは残し点在させてきた。クロマツやアカマツは病失したけれどテーダ松は生き残り種子散布があるのでハルゼミの生息圏を維持するためにもテーダ松の実生苗も点在育成させてきた。テーダ松のように外来種であっても既に依存しなくては成り立たない生物種も存在するのである。環境保全へのサポートは有難いものの、中にはナチのユダヤ排斥とかアカ狩りに類する様な言動もあるように思えてならない。犯人に仕立て上げられる動植物が哀れだし依存するようになった動植物は消え去るしかない。

さて活動の中では当然、移植・定植・補植等も行うし根絶作業も終わる事が無いのだが、その中で動植物のおわします環境は動的平衡を持ち出すまでも無く相互の関係性の中で落ち着こうとしているはずなのだ。

「環境パッチワーク」は水域や草地、森林等のまとまりをそれぞれ一つのパッチとして考え組み合わせ構成していく考えで、どちらも環境保全や生物保全、もっと焦点を絞れば生物多様性の維持のため、生態系保全のための考え方・試みと言って良いはずだ。大規模面積で観れば「水域・草本植生・森林」等々もパッチでありモザイクの構成域でもある。草本木本に限らず種の保全と繁栄のためには斯様な考え方と行動で少なくとも我が小フイールドは現状になった。

これを打ち始めた丑三つ時は予報通り降雨になっていて夜が明けてもフイールド作業は行う事が出来ない。「しからば…」と昼間に眠くなれば寝れば良いと小用の後から一気に三稿打ち上げた。多少は原稿をプリントし読み返したものの頭部の「ボーッ」は出たままなので校正は用をなさない模様だ。

原稿文字数も各項千字程度と見込んでの起稿だったのだが結果的には倍増してしまった。ダジャレも入ったりして「隠すより現る」の体を見せている。しかしながら草稿したことに由りも胸中のモヤモヤは晴れ、その点ではよかったのだ。

「草刈りの重要性とその多様な形態は必須」それにより「植生モザイク」を促進する事を得、組み合わせて「環境パッチワーク」を為す事で「生物生産緑地」化が達成される。それにより「生物の多様性と生態系の保証」が可能になるはずである、とまあ、こういう論法になるのだろう。

それらを包括し支える考え方背景が「環境福祉」であり「動的平衡」なのだと言い切って我が胸中は平穏になったのだが丑三つ時から食事以外はPC前に鎮座していた長い時間は「年寄りの冷や水」の可能性もある。合わせて言えば「腰痛で冷湿布」も伴った。

とは言え、斯様な活動をする小生を称して「satoyaman」と自称する事で自ら「いい子いい子」をしたのであり満足満足…。

考えるまでも無く里山の時間軸はsatoyamanよりは圧倒的に長い。フイールドでの活動など「邯鄲の夢」に等しくかつ「うたかた」でもある。全ては「色即是空 空即是色」と言え、活動出来ている時間など夢幻の如くにも同じだ。昨日今日明日、どういう姿を現してくれるのかは意図・目的をもって関わってはいるが眼前はガシャポンに等しく「年年歳歳 花相似たり 歳歳年年 人同じからず」と詠まれても眼前の光景は霧の濃淡の一コマに過ぎない。灯篭に斧、立ち枯れにチェーンソーとてだーれも知らない姥捨て山の時はかくして留まることなく続き、後は野となる藪と成る。かように植生は健気でたくましく怖ろしい。

さてさて斯様な起稿と投稿はまあ、後々ブログの恥であっても憚る事も無い姥捨て山の孤老、丑三つ時の眠れぬ手慰みになったのだが耄碌した身には脳内疲労物質が溜まる。粉末茶でも頂いて一服すべぇ、でも茶菓子が無い!まあ、茶化してみても茶菓子は出ない、とエチゴデハソウモウシマシタトサ。(カタカナの部分、小生の記憶ではエチゴサッテモウシタモウシタなのだが、どうでもいいか・・・うん、どうでも良い)。

ツツジを移植するために整枝剪定し掘り上げるためにスコップと金梃子で大汗をかいている所に飛来して切断してある太枝に止まったのは裏側一面、銀白色のチョウだった。小生は「ウラギンシジミ」と見立てたのだけれど翅表を撮影できなければ確認できない。

まあ、それはそうでも「初見」の対象なので翅裏だけの撮影で終わった。ところがこの個体、小生が株を掘りあげたくて根回りにスコップを踏み込んで押し上げ、金梃子を押し込んで押し上げギシギシブツブツ言わせているのに飛び立とうともしない。飛来の仕方が弱っている風にも見えなかったし翅も傷んでいる訳でも無かったのに不思議だった。

とは言え我田引水・手前味噌で解釈すれば「ご褒美!」だったに違いない。「何時まで休んでいるのか⁉」と思いつつギシギシブツブツさせているうちに姿が分からなくなった。撮影できているから耄碌して無いものを見た訳では無くて一見楽着・・・。

まあ、それはそうでも「初見」の対象なので翅裏だけの撮影で終わった。ところがこの個体、小生が株を掘りあげたくて根回りにスコップを踏み込んで押し上げ、金梃子を押し込んで押し上げギシギシブツブツ言わせているのに飛び立とうともしない。飛来の仕方が弱っている風にも見えなかったし翅も傷んでいる訳でも無かったのに不思議だった。

とは言え我田引水・手前味噌で解釈すれば「ご褒美!」だったに違いない。「何時まで休んでいるのか⁉」と思いつつギシギシブツブツさせているうちに姿が分からなくなった。撮影できているから耄碌して無いものを見た訳では無くて一見楽着・・・。

二昔も前に里山栗栄太と自称し「こうあるべき」と考えた里山の現代的モデルを築くための作業を続けて来たのだが、その中核となる考え方のまとまりは無かったにせよ部分的な復旧・補修を積み重ねてきた結果で今のフイールドの実態がある。

ゆえに「部分最適化」をもってして「全体最適化」を図ると言うベクトルは内在していたと考えても良く、それゆえに「動的平衡」の考え方も理解し易かったのだろう。

生体に例えれば細胞レベルから各々の機能を持った臓器レベルへ発展し結果的に総体として具現化する。この関係性は「植生モザイク」と「環境パッチワーク」の二本柱として意識化されたと言って良い。

福岡伸一氏の「動的平衡論」を知った事で確信が持て「里山は生命体として捉えられる」と認識し、それは「福祉活動」との類似性に気づかされる下地となった。その芽生えはペンネーム「里山栗栄太」にあっただろうと今に想うけれど里山保全活動を行う人を「satoyaman」と呼びならわしても良いような気がしてきた。

さて「生物生産緑地としての里山保全活動」についてはその体系に言及しなければならないのだが悪くすれば寄せ集めのフランケンシュタインになるともならないとも限らない。とは言えフイールドそのものが評価を下すはずなので作業は粛々と継続していれば結果は一次消費者、二次消費者、食物連鎖の頂点生物等で確認できるはずである。

とは言え一朝一夕に達成できるものでも無いから時間的・空間的連続体として四次元活動としての認識は必須だ。これが伴わないとビジョンはありえないし部分最適化を施しつつ全体最適化を達成する道筋は見えてこない。

前述した三要素「水域・草地・森林」等々への労作は基本的なものが備わっていれば十分であると認識しているがその中で特別に留意し認識を新たにしなくてはならないのが「刈り払い作業」と「森林構成樹」である。特に「刈り払い作業」は手軽に行える作業であるがゆえにその環境破壊力は無視できない。作業の多くは作業者のほとんどは「農地・宅地・グランド」の作業と一緒くたであって「生物保全」の一環での作業であると言う認識・実態は伴わない事がほとんどで通常は「坊主刈り」命で「高刈り」や「選択的刈り払い」はまず選択肢には入ってこない。

低草である種、クローバーやオオバコ、オオイヌノフグリ、在来種タンポポ、ツマキチョウの食草イヌガラシなどは刈り払わずに済む高さだが容赦はないのが刈り払い機を使う暴力である。

これは受け入れに当たっての指導教育の不足もあるけれど当事者の不勉強も大きく「刈り払い=保全」と観念的に認識理解しているのだろう。と言う事は「生物保全」について何も学びが「無い」とも関心も「無い」とも言える。そうであるからこそ、その現場を見れば「刈り払い=唖然・茫然・愕然」と小生はなってしまうのである。

そもそも「刈り払い」ではなく「刈り」はあるけれど「払う」の段階は現場合わせで多様かつ動的でもある事を認識しえない。見た目には「刈って」いるように見えても「育成」でもあり「保護」でもあり「根絶」行為でもあるのだ。刈り刃が刈り取る先は常にコントロール下に置くのであって、ただ坊主刈りするのでは環境破壊である。

「刈り払ってしまう」そこには「草本は環境や生物保全の基盤である」という認識では無く小生の体験則で申せば「茫茫が綺麗さっぱりした」で帰結している。確かに刈り払われた範囲は「茫茫」もなく清潔な「五分刈頭」様に見えるけれど植物・生物的廃墟でしかない。これを認識してもらうのは至難なのだから植物・生物双方にとって「死なん」となってしまう現実が赤裸々となる。

小生の活動フイールドに於いて「全面刈り払い」あるいは「全草刈り払い」が必要だったのはネザサやクズ・ススキの藪と化していた入域活動初期だけであって、その後は植生環境や種の変遷・変化に応じた「根絶やし」やら「抑制刈り」やら「高刈り」やら「選択刈り」あるいは「ほったらかし」やら「播種」「補植」「育成」「補正」までもを包括させる必要があった。そこには「茫茫でみっともない」ではない「住まいと食事を提供する」視点で植生環境を整えなければ「生物多様性」などは絵にかいた餅でしかないしスローガンや観念だけでは食物連鎖は成り立たない。

端的に言えば「草の刈り方に多様性」は必須で、これで欠く事の出来ない「基盤生産者」である健全な植生が維持されよう。この内容は行政専門職でも機関でも連携を含め実学・実務・実業に欠けているケースが多いと言わざるを得ない。

さて水域に目を向ければ今でこそ棚田6段分に水域を連ねているが放棄されて久しかった当時の棚は葦とクズに覆われた下はV字侵食溝が何本も走り刈り払ってから土嚢を積み重ね棚の復旧と水域の創出が急務だった。棚の補修や復元が終了し湛水部を設える段階では入域者の誰彼となく「田圃ですか⁉」と問われたものだ。

一般認識としては浅い水域は田圃にしか見えなかったのだろうし会友でさえ「田圃」の認識から脱しえないでいるのが現状なのである。

しかしこの水域、水深は敢て浅くし「泥水池」と呼称しているが、これを設えた事でカエルを呼びトンボを呼び、捕食者を呼び込んだのであって、その意味からでも草地と水域は密接な結びつきがあり、どちらが欠けても生態系保全には差し支えるはずである。

このような考えでエコトーンや水際の草地は大事にしていても「鬱蒼茫茫」感覚が世の倣い、植生など雑草扱いなので他の手が入ると無残な結果となり、回復できずにそのシーズンは終わってしまう。緑地は植生は「生物生産の基盤である」との認識を持ってもらうのは今のところ不可能である。つまり「生物多様性の促進」や「食物連鎖の安定」等々は根底から損なわされ続けると言って良い。

結局は荒廃も好環境も人為的にもたらされるのである。それだけに公や民間を問わず教育制度は必要であろう。

ゆえに「部分最適化」をもってして「全体最適化」を図ると言うベクトルは内在していたと考えても良く、それゆえに「動的平衡」の考え方も理解し易かったのだろう。

生体に例えれば細胞レベルから各々の機能を持った臓器レベルへ発展し結果的に総体として具現化する。この関係性は「植生モザイク」と「環境パッチワーク」の二本柱として意識化されたと言って良い。

福岡伸一氏の「動的平衡論」を知った事で確信が持て「里山は生命体として捉えられる」と認識し、それは「福祉活動」との類似性に気づかされる下地となった。その芽生えはペンネーム「里山栗栄太」にあっただろうと今に想うけれど里山保全活動を行う人を「satoyaman」と呼びならわしても良いような気がしてきた。

さて「生物生産緑地としての里山保全活動」についてはその体系に言及しなければならないのだが悪くすれば寄せ集めのフランケンシュタインになるともならないとも限らない。とは言えフイールドそのものが評価を下すはずなので作業は粛々と継続していれば結果は一次消費者、二次消費者、食物連鎖の頂点生物等で確認できるはずである。

とは言え一朝一夕に達成できるものでも無いから時間的・空間的連続体として四次元活動としての認識は必須だ。これが伴わないとビジョンはありえないし部分最適化を施しつつ全体最適化を達成する道筋は見えてこない。

前述した三要素「水域・草地・森林」等々への労作は基本的なものが備わっていれば十分であると認識しているがその中で特別に留意し認識を新たにしなくてはならないのが「刈り払い作業」と「森林構成樹」である。特に「刈り払い作業」は手軽に行える作業であるがゆえにその環境破壊力は無視できない。作業の多くは作業者のほとんどは「農地・宅地・グランド」の作業と一緒くたであって「生物保全」の一環での作業であると言う認識・実態は伴わない事がほとんどで通常は「坊主刈り」命で「高刈り」や「選択的刈り払い」はまず選択肢には入ってこない。

低草である種、クローバーやオオバコ、オオイヌノフグリ、在来種タンポポ、ツマキチョウの食草イヌガラシなどは刈り払わずに済む高さだが容赦はないのが刈り払い機を使う暴力である。

これは受け入れに当たっての指導教育の不足もあるけれど当事者の不勉強も大きく「刈り払い=保全」と観念的に認識理解しているのだろう。と言う事は「生物保全」について何も学びが「無い」とも関心も「無い」とも言える。そうであるからこそ、その現場を見れば「刈り払い=唖然・茫然・愕然」と小生はなってしまうのである。

そもそも「刈り払い」ではなく「刈り」はあるけれど「払う」の段階は現場合わせで多様かつ動的でもある事を認識しえない。見た目には「刈って」いるように見えても「育成」でもあり「保護」でもあり「根絶」行為でもあるのだ。刈り刃が刈り取る先は常にコントロール下に置くのであって、ただ坊主刈りするのでは環境破壊である。

「刈り払ってしまう」そこには「草本は環境や生物保全の基盤である」という認識では無く小生の体験則で申せば「茫茫が綺麗さっぱりした」で帰結している。確かに刈り払われた範囲は「茫茫」もなく清潔な「五分刈頭」様に見えるけれど植物・生物的廃墟でしかない。これを認識してもらうのは至難なのだから植物・生物双方にとって「死なん」となってしまう現実が赤裸々となる。

小生の活動フイールドに於いて「全面刈り払い」あるいは「全草刈り払い」が必要だったのはネザサやクズ・ススキの藪と化していた入域活動初期だけであって、その後は植生環境や種の変遷・変化に応じた「根絶やし」やら「抑制刈り」やら「高刈り」やら「選択刈り」あるいは「ほったらかし」やら「播種」「補植」「育成」「補正」までもを包括させる必要があった。そこには「茫茫でみっともない」ではない「住まいと食事を提供する」視点で植生環境を整えなければ「生物多様性」などは絵にかいた餅でしかないしスローガンや観念だけでは食物連鎖は成り立たない。

端的に言えば「草の刈り方に多様性」は必須で、これで欠く事の出来ない「基盤生産者」である健全な植生が維持されよう。この内容は行政専門職でも機関でも連携を含め実学・実務・実業に欠けているケースが多いと言わざるを得ない。

さて水域に目を向ければ今でこそ棚田6段分に水域を連ねているが放棄されて久しかった当時の棚は葦とクズに覆われた下はV字侵食溝が何本も走り刈り払ってから土嚢を積み重ね棚の復旧と水域の創出が急務だった。棚の補修や復元が終了し湛水部を設える段階では入域者の誰彼となく「田圃ですか⁉」と問われたものだ。

一般認識としては浅い水域は田圃にしか見えなかったのだろうし会友でさえ「田圃」の認識から脱しえないでいるのが現状なのである。

しかしこの水域、水深は敢て浅くし「泥水池」と呼称しているが、これを設えた事でカエルを呼びトンボを呼び、捕食者を呼び込んだのであって、その意味からでも草地と水域は密接な結びつきがあり、どちらが欠けても生態系保全には差し支えるはずである。

このような考えでエコトーンや水際の草地は大事にしていても「鬱蒼茫茫」感覚が世の倣い、植生など雑草扱いなので他の手が入ると無残な結果となり、回復できずにそのシーズンは終わってしまう。緑地は植生は「生物生産の基盤である」との認識を持ってもらうのは今のところ不可能である。つまり「生物多様性の促進」や「食物連鎖の安定」等々は根底から損なわされ続けると言って良い。

結局は荒廃も好環境も人為的にもたらされるのである。それだけに公や民間を問わず教育制度は必要であろう。

S先生が時折漏らす言葉「ここはいいねえ、待っていれば現れる」その言葉通りに今日も陽だまりで四方山話をしている間に3種のチョウを確認できた。最初は黒い影が飛んだのを小生が気付いたのだが当然種の判断は出来ず。次はキタテハが舞ってノアザミの囲い近くに降りたけれど撮影できなくて飛び立ってトンボ池の向こう側でようやく撮影出来たけれどピントが甘い。

これは前回撮影したモズのはやにえがピンボケしていたから接写モードで取り直した結果の不始末だ。でもまあ、種の確認は出来る。そのあとに再び黒い影が飛んできて倒木に降りたのがルリタテハだった。最初に観た「黒いチョウ」はルリタテハだったに違いない。

3人で話していた頭上を結構早めに上昇し尾根の木々に隠れたチョウは黒い面積が大きく見えた黄色のチョウだった。小生は「キタキチョウではない」のはすぐに理解できたが次が出てこない。S先生は飛翔の仕方で「キタキチョウより高速だし紋も大きいからモンキチョウ」と判断された。見送っただけだから撮影は出来なかった

普段、見る機会の多いモンシロチョウにしろモンキチョウにしろ飛翔体ともなれば判断できない小生が存在していたが、これは認知症の所見では決してないと病識の無い小生は断言できる・・・。

これは前回撮影したモズのはやにえがピンボケしていたから接写モードで取り直した結果の不始末だ。でもまあ、種の確認は出来る。そのあとに再び黒い影が飛んできて倒木に降りたのがルリタテハだった。最初に観た「黒いチョウ」はルリタテハだったに違いない。

3人で話していた頭上を結構早めに上昇し尾根の木々に隠れたチョウは黒い面積が大きく見えた黄色のチョウだった。小生は「キタキチョウではない」のはすぐに理解できたが次が出てこない。S先生は飛翔の仕方で「キタキチョウより高速だし紋も大きいからモンキチョウ」と判断された。見送っただけだから撮影は出来なかった

普段、見る機会の多いモンシロチョウにしろモンキチョウにしろ飛翔体ともなれば判断できない小生が存在していたが、これは認知症の所見では決してないと病識の無い小生は断言できる・・・。

この日、予報通り深夜から降雨になって丑三つ時に用を足し寝付けるかと思いきや長らくモヤモヤしている霧が出てきて遂には「まとめる!」しかないの気分になってしまった。朝まで起稿していても日中も降雨のままだから眠たければ眠れるから「いいやっ!」とばかりPCにむかったのだ。こう言う点では姥捨て山の住人は自由人なのだった。まあ、社会的にも世間的にも点でしかないが「てやんでい!」で済まそう。そう、孤爺は寛大・寛容なのである。

ここからが本題、さて里山の残念な現状は里山と生活が密接に相互に支え合ってきた歴史的関係性を失った結果だと言われてもいる。しかるに荒れた里山の回復を目指そうにも生活とのきずなが失われた現在では新たな視点と活動が必須である。しかしながら「放置竹林整備」とか「クヌギ・コナラの植栽」とか「刈り払い」等々の部分最適化手法以上には進まず留まっているように見え、包括的かつ具体的な指針となるような全体最適化を図る手立て・教本は手にする事が出来なかった。しかしながら資料なぞあったところで資料が世話を焼く訳も無い。

そんな事を朧に思いつつ小さなフイールドで活動を続けてきた結果、「この環境下に於いて」との制約はあるにしても自分なりの方途とも言うべき概念が具体化して来た。それは「生物生産緑地としての里山保全活動」に他ならない。それを体系化するほどの能力は無いにしても考え方の縄筋を書き留める事で姿かたちを露わに出来るはずであると、斯様に考え思い浮かぶままに誤理霧中でも彷徨しようと深夜、小用に起きた折り眠れぬままに発心したのだった。

それが適切な道程だったのかどうかはフイールドの実態、よく耳目にする生物・植物多様性や食物連鎖の成立などで評価できるはずだ。そう考え2022年に「確認生物種による生物多様性の現状報告」として図版にまとめ、県と市の担当部署に提出したのだがまあ、我田引水・自己満足の際物であるかも知れないのだがそれは別建てである。草本類に関しては別団体が委託事業で「植生調査」を行っておりネットで閲覧できるようになっているのでそちらに譲る。

さて環境保全、その中でも生物保全に軸を置いての三要素として考えたのは「水域・草地・森林」で、これは幸いにして得られたフイールド環境なのであるけれど場所によっては「水域のみ」や「草地のみ」あるいは「森林」だけというように構成要素にも多様性はあるはずで、そのバランスによっても斟酌は当然異なってくるだろう。一方、福祉の概念は人間社会から「動物福祉」まで広がりつつあるが更に広げペットではない野生動植物に対しての「環境福祉」という様な視点も有意義で必要なのだと思えてきた。そういう諸々がごった煮の如く霧の流れる如き濃淡で現れるのだ。

「福祉」の項を紐解くと「消極的には生命の危急からの救い」で「積極的には生命の繁栄」とあったから環境保全を包括する概念としても間違いは無いと思われる。人間社会での福祉施策の一つに「コロニー」があったがノーマライゼーション(通常化)の考え方が浸透するに従い廃れて来たけれど里山保全活動等においてはこの「コロニー化」は生き残っており「単一樹種の一斉植栽」や逆に「植生一掃」してしまう「全面刈り払い」や「全伐採」は普通に行われている。

特に刈り払い作業においては業者もボランティアも「農地や宅地・公園」のやり方そのままを疑問も無く踏襲する現状は草本が「基盤生産者」であると言う認識を欠いおり「丸坊主」では保全活動とは異質で、ここを何とかしないと「環境テロ」や「生物的廃墟」を日常的に強いる当事者になっているだけである。樹木は植えるけれど草地は刈り払う、のではやらない方がマシである。

要は里山保全活動においても「福祉」という概念は使えるはずで強いて言えば種の多様性維持や生態系保全でも「ノーマライゼーション(通常化)」は必須なのであるが、既に生活との結びつきが望めない中での里山保全活動でも小生のフイールドで言えば「生態系保全」で、現代に合わせた「通常化」をどうすれば良いのかという指南書はかなしいかな小生は知らないのであったものの経験則からビジョン・コンセプトは「生物生産緑地化」で「良い」としたのであった。

別の言い方をすれば「食住をつつがなく用意する」事であり「生物の食料自給率100%以上」が望ましい。そしてそのための過程は「修復」でもあり「創出」でもあると思っている。

別の視点から言えば「種のるつぼ」ではないが構成動植物のグローバル化が指摘される今日であっても無くても動植物の移動流入・生命必衰は理でもあり、その栄枯盛衰の過程において偏移も変遷も営みに過ぎず、それらを包括しつつ均衡を保って行けるように配慮・整備しつつ「豊かな里山環境」を達成するのが小生の役割だと判断した。

概念として福岡伸一氏の「動的平衡」論は里山保全活動における小生の生態系保全に対する考え方に寄与するところが多かったと思っているしこれからも下地としてお世話になるだろう。小生はペンネームを「里山栗栄太」としたのは随分と昔の事だが里山保全活動を行う人たちの一般的呼称を考えると「satoyama」に「ist」か「er」を付け足して「~する人」の意味を持たせた造語を妄想中なのだが語学力が無くて「もう、よそう…」中でもある。

まあ、これは「負うた子に教えられ」るしかないのだろう。

ここからが本題、さて里山の残念な現状は里山と生活が密接に相互に支え合ってきた歴史的関係性を失った結果だと言われてもいる。しかるに荒れた里山の回復を目指そうにも生活とのきずなが失われた現在では新たな視点と活動が必須である。しかしながら「放置竹林整備」とか「クヌギ・コナラの植栽」とか「刈り払い」等々の部分最適化手法以上には進まず留まっているように見え、包括的かつ具体的な指針となるような全体最適化を図る手立て・教本は手にする事が出来なかった。しかしながら資料なぞあったところで資料が世話を焼く訳も無い。

そんな事を朧に思いつつ小さなフイールドで活動を続けてきた結果、「この環境下に於いて」との制約はあるにしても自分なりの方途とも言うべき概念が具体化して来た。それは「生物生産緑地としての里山保全活動」に他ならない。それを体系化するほどの能力は無いにしても考え方の縄筋を書き留める事で姿かたちを露わに出来るはずであると、斯様に考え思い浮かぶままに誤理霧中でも彷徨しようと深夜、小用に起きた折り眠れぬままに発心したのだった。

それが適切な道程だったのかどうかはフイールドの実態、よく耳目にする生物・植物多様性や食物連鎖の成立などで評価できるはずだ。そう考え2022年に「確認生物種による生物多様性の現状報告」として図版にまとめ、県と市の担当部署に提出したのだがまあ、我田引水・自己満足の際物であるかも知れないのだがそれは別建てである。草本類に関しては別団体が委託事業で「植生調査」を行っておりネットで閲覧できるようになっているのでそちらに譲る。

さて環境保全、その中でも生物保全に軸を置いての三要素として考えたのは「水域・草地・森林」で、これは幸いにして得られたフイールド環境なのであるけれど場所によっては「水域のみ」や「草地のみ」あるいは「森林」だけというように構成要素にも多様性はあるはずで、そのバランスによっても斟酌は当然異なってくるだろう。一方、福祉の概念は人間社会から「動物福祉」まで広がりつつあるが更に広げペットではない野生動植物に対しての「環境福祉」という様な視点も有意義で必要なのだと思えてきた。そういう諸々がごった煮の如く霧の流れる如き濃淡で現れるのだ。

「福祉」の項を紐解くと「消極的には生命の危急からの救い」で「積極的には生命の繁栄」とあったから環境保全を包括する概念としても間違いは無いと思われる。人間社会での福祉施策の一つに「コロニー」があったがノーマライゼーション(通常化)の考え方が浸透するに従い廃れて来たけれど里山保全活動等においてはこの「コロニー化」は生き残っており「単一樹種の一斉植栽」や逆に「植生一掃」してしまう「全面刈り払い」や「全伐採」は普通に行われている。

特に刈り払い作業においては業者もボランティアも「農地や宅地・公園」のやり方そのままを疑問も無く踏襲する現状は草本が「基盤生産者」であると言う認識を欠いおり「丸坊主」では保全活動とは異質で、ここを何とかしないと「環境テロ」や「生物的廃墟」を日常的に強いる当事者になっているだけである。樹木は植えるけれど草地は刈り払う、のではやらない方がマシである。

要は里山保全活動においても「福祉」という概念は使えるはずで強いて言えば種の多様性維持や生態系保全でも「ノーマライゼーション(通常化)」は必須なのであるが、既に生活との結びつきが望めない中での里山保全活動でも小生のフイールドで言えば「生態系保全」で、現代に合わせた「通常化」をどうすれば良いのかという指南書はかなしいかな小生は知らないのであったものの経験則からビジョン・コンセプトは「生物生産緑地化」で「良い」としたのであった。

別の言い方をすれば「食住をつつがなく用意する」事であり「生物の食料自給率100%以上」が望ましい。そしてそのための過程は「修復」でもあり「創出」でもあると思っている。

別の視点から言えば「種のるつぼ」ではないが構成動植物のグローバル化が指摘される今日であっても無くても動植物の移動流入・生命必衰は理でもあり、その栄枯盛衰の過程において偏移も変遷も営みに過ぎず、それらを包括しつつ均衡を保って行けるように配慮・整備しつつ「豊かな里山環境」を達成するのが小生の役割だと判断した。

概念として福岡伸一氏の「動的平衡」論は里山保全活動における小生の生態系保全に対する考え方に寄与するところが多かったと思っているしこれからも下地としてお世話になるだろう。小生はペンネームを「里山栗栄太」としたのは随分と昔の事だが里山保全活動を行う人たちの一般的呼称を考えると「satoyama」に「ist」か「er」を付け足して「~する人」の意味を持たせた造語を妄想中なのだが語学力が無くて「もう、よそう…」中でもある。

まあ、これは「負うた子に教えられ」るしかないのだろう。

めったやたら切りされてしまい駄目になりそうな太りの良かったイボタノキを掘り取って安全圏に定植したけれど掘り取り移植に伴う根の制限や幹の選定は必須なので結果的には容姿を大きく損なう事になり新たな仕立て直しが必要になっている。それはそれで必要欠くべからざる手順なのだが十分な植穴と水決めを行っても枯れ死のリスクは伴っている。

そこで保険のために砂層のがけ下に自生していた1m程度のイボタノキを2本掘り取り食草園の流路の肩に定植した。

枝葉と根部のバランスを観たけれど「切り詰める必要は無い」と判断してそのまま移植を済ませたがリスク回避のために竹の支柱を添えて活着を支援する。定植場所の用土に加え自生地の砂質土壌も一輪車で運び混合して定植を済ませたから最初の大きく切り詰めた物より早く繁ってくれると思われる。

枝葉と根部のバランスを観たけれど「切り詰める必要は無い」と判断してそのまま移植を済ませたがリスク回避のために竹の支柱を添えて活着を支援する。定植場所の用土に加え自生地の砂質土壌も一輪車で運び混合して定植を済ませたから最初の大きく切り詰めた物より早く繁ってくれると思われる。

ついでに庭から掘り上げたホトトギスの大株も近くに定植した。ご先祖様はフイールドの種子なので「里帰り」させたようなものなのだがフイールドにはホトトギスの実生は多々芽生えるけれど林道脇が主なので大株を見る事は無い。食草園には10年ほど前に大株を移植しているのだが周囲の樹木が大きくなり暗すぎる林床では衰退一方で昨季に消えた。

ついでに庭から掘り上げたホトトギスの大株も近くに定植した。ご先祖様はフイールドの種子なので「里帰り」させたようなものなのだがフイールドにはホトトギスの実生は多々芽生えるけれど林道脇が主なので大株を見る事は無い。食草園には10年ほど前に大株を移植しているのだが周囲の樹木が大きくなり暗すぎる林床では衰退一方で昨季に消えた。

今回は日当たりの良い場所に定植したから庭で育てていたような姿とルリタテハの幼虫が観られるのを期待しているのだが他の食草食樹も庭ほどあるいは住宅地ほどくっついてくれないので観察できない。S先生曰く「周囲に食べ物は点在しているから」なのだが分かっていても止められないわ…。ホイホイスーダラダッタ・スラスラホイホイホイ!。

そこで保険のために砂層のがけ下に自生していた1m程度のイボタノキを2本掘り取り食草園の流路の肩に定植した。

枝葉と根部のバランスを観たけれど「切り詰める必要は無い」と判断してそのまま移植を済ませたがリスク回避のために竹の支柱を添えて活着を支援する。定植場所の用土に加え自生地の砂質土壌も一輪車で運び混合して定植を済ませたから最初の大きく切り詰めた物より早く繁ってくれると思われる。

枝葉と根部のバランスを観たけれど「切り詰める必要は無い」と判断してそのまま移植を済ませたがリスク回避のために竹の支柱を添えて活着を支援する。定植場所の用土に加え自生地の砂質土壌も一輪車で運び混合して定植を済ませたから最初の大きく切り詰めた物より早く繁ってくれると思われる。 ついでに庭から掘り上げたホトトギスの大株も近くに定植した。ご先祖様はフイールドの種子なので「里帰り」させたようなものなのだがフイールドにはホトトギスの実生は多々芽生えるけれど林道脇が主なので大株を見る事は無い。食草園には10年ほど前に大株を移植しているのだが周囲の樹木が大きくなり暗すぎる林床では衰退一方で昨季に消えた。

ついでに庭から掘り上げたホトトギスの大株も近くに定植した。ご先祖様はフイールドの種子なので「里帰り」させたようなものなのだがフイールドにはホトトギスの実生は多々芽生えるけれど林道脇が主なので大株を見る事は無い。食草園には10年ほど前に大株を移植しているのだが周囲の樹木が大きくなり暗すぎる林床では衰退一方で昨季に消えた。今回は日当たりの良い場所に定植したから庭で育てていたような姿とルリタテハの幼虫が観られるのを期待しているのだが他の食草食樹も庭ほどあるいは住宅地ほどくっついてくれないので観察できない。S先生曰く「周囲に食べ物は点在しているから」なのだが分かっていても止められないわ…。ホイホイスーダラダッタ・スラスラホイホイホイ!。

アサギマダラの蛹は拠点のネズミモチ樹冠で観たことがあるのだが手元で眺めた事が無かった。越冬している幼虫をキジョランの葉裏で生存を確認しているのだが見るたびに減っている。蜘蛛に吸汁されるケースが多いようなのだが「今期も蛹までは育ちそうもない…」とぼやいている小生をみかねたのかS先生が抜け殻ではあるが持ってきてくれた。

観れば透明なラップのようにも見えるしプラスチックのようにも見えたのだが触れてみるとごく薄くて、自宅でジャコウアゲハの羽化殻を触りまくっている小生にはその差が歴然だった。ジャコウアゲハの羽化殻は固くてしっかりしていて住宅の基礎にくっついていても何年もその形を保っているけれどアサギマダラの羽化殻は乾燥すればハラハラと風に散ってゆきそうな薄さだった。

蛹の外殻なんてどの種も似た様に思っていたのだが意外に意外であったのだ。少々驚いたのは星が残っていた事で、単なる装飾ではないだろうと思っているものの何のためにあるのか分からん。

観れば透明なラップのようにも見えるしプラスチックのようにも見えたのだが触れてみるとごく薄くて、自宅でジャコウアゲハの羽化殻を触りまくっている小生にはその差が歴然だった。ジャコウアゲハの羽化殻は固くてしっかりしていて住宅の基礎にくっついていても何年もその形を保っているけれどアサギマダラの羽化殻は乾燥すればハラハラと風に散ってゆきそうな薄さだった。

蛹の外殻なんてどの種も似た様に思っていたのだが意外に意外であったのだ。少々驚いたのは星が残っていた事で、単なる装飾ではないだろうと思っているものの何のためにあるのか分からん。

林道にケセランパサランが落ちていた。毎年発見できている訳でもないのだが落ちている範囲は狭い。撒き散らす親蔓を見つけたいのだがフイールドの谷地も、同じように発見できる離れたところにある復元棚田の周囲でも親蔓は発見できなかった。

今回は作業の手を止めて下を眺めつつ探したら3個を見つける事が出来たのだ。早速持ち帰り浅い貯蔵瓶の中にコットンを敷き水を含ませ種を置いてみた。発芽に到るかどうかは分からないが発芽させて種を確かめたい。できれば「キジョラン」であって欲しいのだが見分けがつかない。

10年も前に同じ範囲で拾った種子はシタキリソウだったのだ。その親蔓は絡みついていた杉が枯れて倒れ蔓自体も絡まる術が無くなって枯れてしまった。故にそのシタキリソウではないと断言できるけれどキジョランとも言えないのが現実だ。ともかく発芽を待って本葉が出るまで育てなきゃぁ・・・。

➡

➡

今回は作業の手を止めて下を眺めつつ探したら3個を見つける事が出来たのだ。早速持ち帰り浅い貯蔵瓶の中にコットンを敷き水を含ませ種を置いてみた。発芽に到るかどうかは分からないが発芽させて種を確かめたい。できれば「キジョラン」であって欲しいのだが見分けがつかない。

10年も前に同じ範囲で拾った種子はシタキリソウだったのだ。その親蔓は絡みついていた杉が枯れて倒れ蔓自体も絡まる術が無くなって枯れてしまった。故にそのシタキリソウではないと断言できるけれどキジョランとも言えないのが現実だ。ともかく発芽を待って本葉が出るまで育てなきゃぁ・・・。

➡

➡

フイールドでのキタキチョウ初見は11日だった。早春から晩秋まで姿を見せてくれるチョウではあるが食草となるメドハギを少しは増やしたい。集落のあるY川河川に少しはあるしネムノキは十分にあるから繁殖には差し支えないものの「観察」するとなると草本が役に立つ。

そこで突端台地の一画、コブを均してメドハギを播種しコロニーを用意する事にした。食草が足元なら観察は容易である。キタキチョウそのものは絶滅危惧種とかのレベルでは無いけれど捕食者にとっては昆虫の少ない時期に飛翔する貴重な黄蝶なので「来た!貴重」と喜ばれる喜蝶なのであろう。

まあ、そういう料簡で増やされるチョウも迷惑この上も無いけれど「食料自給」はフイールドの生物多様性確保・食物連鎖充実にとっては永遠の欠く事の出来ない課題である。

キタキチョウとは異なるが早春の短い期間だけ出現するツマキチョウも春先の楽しみな種で、昨季は食草となるイヌガラシの一画を用意した。この結果、食草自体が刈り払われる事も踏み潰される事も無い環境があったから今期は出現数が増えると期待しているのだがまあ、「でないチョウの数算用…」になってしまうのかどうかネェ。

里山保全活動でおつりが来る期待は無用で、おつりが来るのは「ボットン便所」と相場は決まっておるのだ。

そこで突端台地の一画、コブを均してメドハギを播種しコロニーを用意する事にした。食草が足元なら観察は容易である。キタキチョウそのものは絶滅危惧種とかのレベルでは無いけれど捕食者にとっては昆虫の少ない時期に飛翔する貴重な黄蝶なので「来た!貴重」と喜ばれる喜蝶なのであろう。

まあ、そういう料簡で増やされるチョウも迷惑この上も無いけれど「食料自給」はフイールドの生物多様性確保・食物連鎖充実にとっては永遠の欠く事の出来ない課題である。

キタキチョウとは異なるが早春の短い期間だけ出現するツマキチョウも春先の楽しみな種で、昨季は食草となるイヌガラシの一画を用意した。この結果、食草自体が刈り払われる事も踏み潰される事も無い環境があったから今期は出現数が増えると期待しているのだがまあ、「でないチョウの数算用…」になってしまうのかどうかネェ。

里山保全活動でおつりが来る期待は無用で、おつりが来るのは「ボットン便所」と相場は決まっておるのだ。

左の写真は自生のミツマタで、ここから挿し穂を採ったのだ。周辺にはこの樹1本だけになってもう風前の灯火。消えないうちに何本か育てる必要があった。

左の写真は自生のミツマタで、ここから挿し穂を採ったのだ。周辺にはこの樹1本だけになってもう風前の灯火。消えないうちに何本か育てる必要があった。そこで昨年6月に密閉挿ししたミツマタなのだが発根状態も判らず成長も無かったからそのまま8カ月経過し春になった。芽の動きもあるから思い切って植え替えを実施した。用土は購入するのが手っ取り早いもののフイールドの落ち葉堆肥下の表土を篩って持ち帰り自宅に用意していた庭土を篩った用土と購入してきた黒土を混合した用土で植え替え、と言うより「鉢上げ」したのだ。

密閉したときは12本程度だったと朧な記憶があるけれど枯れ死したのを除いたら7本が残った。挿し鉢から取り出し発根状態を確認すると十分な発根がある。当初は3号ポットの予定だったが収まり難く4号ポットに格上げして植え付けを済ませた。

密閉したときは12本程度だったと朧な記憶があるけれど枯れ死したのを除いたら7本が残った。挿し鉢から取り出し発根状態を確認すると十分な発根がある。当初は3号ポットの予定だったが収まり難く4号ポットに格上げして植え付けを済ませた。今期はこのまま育成して30cm程度まで育てば来季にはフイールドに定植できる。親樹はフイールドにあるけれどいつ何時刈り払われるか分からない環境で、その横の林内の下草刈りを実施した当時、幹が握りこぶしほどもあった成樹は地際から切除されて遂に再萌芽できなかった過去がある。数少ない自生樹でもあるからリスク分散と早春の蜜源や花粉源になるかどうかは分からないものの「山の賑わい」にはなるだろう。

➡

➡