昨年3月悠仁殿下が佳作に入賞された作品がヨロシクない話題になっている。

話題の提供者は『週刊新潮』である。

2月24日号 2月17日発売

【独自】悠仁さまのコンクール入選作文に疑惑浮上 複数箇所がガイドブックの記述に酷似

2022/02/16 11:31 デイリー新潮

<前略>

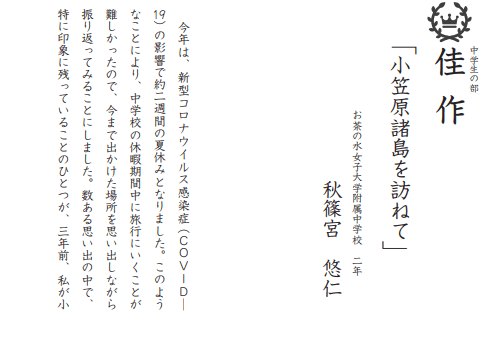

これまで悠仁さまは「成績優秀」が定評となっており、中学時代には2度にわたって作文コンクールに入選されるなど、持ち前の「文才」についても宮内庁はアピールに余念がなかった。昨年春には、北九州市主催の「第12回子どもノンフィクション文学賞」で、中学生の部の応募総数97作の中から、悠仁さまの作文が大賞に次ぐ佳作に選出。題材は、悠仁さまが2017年に紀子妃殿下と旅行された小笠原諸島の思い出で、原稿用紙19枚にわたる力作だった。

ところが、さる宮内庁関係者はこう明かすのだ。

「その作文の中に、複数の不審な箇所が見受けられるのです」

「不審な箇所」とは、具体的には「他人の著作物との酷似」を指しているという。

作文とガイドブックの表現を比較すると……

悠仁さまの作文「小笠原諸島を訪ねて」は、賞を主催する北九州市立文学館のホームページで閲覧が可能。諸島の成り立ちについて、こうお書きになっている。

〈小笠原諸島は、火山が隆起してできた島で、一度も大陸と陸続きになったことがない「海洋島」です。では、こうした島の生き物は、どのようにして島々にたどり着いたのでしょうか〉

一方、12年刊行のガイドブック『世界遺産 小笠原』(JTBパブリッシング)には、

〈小笠原諸島は、火山が隆起してできた島で、一度も大陸と陸続きになったことがない。こうした島を海洋島という〉(11ページ)

〈(小笠原諸島に)生きものたちはいったいどのようにしてたどり着いたのだろうか〉(12ページ)

と、悠仁さまの作文にそっくりの記述があるのだ。

酷似した表現が

極め付きは、その直後の箇所である。悠仁さまの作文では、先の疑問に答えるような形で、こう続く。

〈あるものは海流に乗って運ばれ、あるものは風によって運ばれ、翼をもつものは自力で、あるいはそれに紛れて、三つのW、Wave(波)、Wind(風)、Wing(翼)によって、海を越えて小笠原の島々にたどり着き、環境に適応したものだけが生き残ることができました〉

中学2年生とは思えない、読む者の想像力をいや応なくかき立てる表現力。一方で、前出のガイドブックには以下のようにつづられている。

〈あるものたちは風によって運ばれ、また、あるものは海流に乗って。あるいは、翼を持つものは自力で、またはそれに紛れて。いわゆる3W、風(Wind)、波(Wave)、翼(Wing)により、数少ない生きものだけが海を越えて小笠原の島々にたどり着くことができた〉

悠仁さまの作文中には、刊行物からの引用であるとの言明はなく、また文末には参考文献が1点明記されているものの、このガイドブックの名前は挙げられていない。著作権に詳しい高木啓成弁護士は、

「著作物とは思想または感情を創作的に表現したものを指し、今回の“海流”のくだりは著作物にあたると思われます。具体的な事情によりますが、特徴的な言い回しだけではなく、句点の位置まで一致しているのであれば、同一性があると判断され得るのではないでしょうか」

高校受験のタイミングで降って湧いたこの問題。2月17日発売の「週刊新潮」では、弁護士の見解も含めてこの件について詳報する。

「週刊新潮」2022年2月24日号 掲載

😐 昨年3月、私は殿下の入賞のお祝い記事を書いた。

こちらで悠仁殿下の作品が読めます。

北九州文学館→ お知らせ →第12回子どもノンフィクション文学賞作品集

https://www.kitakyushucity-bungakukan.jp/うーん。やはり佳作は佳作です。(^_^)

代筆ではなく間違い無く殿下御自身の作でしょう。真面目に取り組まれたことが解ります。

結尾「この感染症が治まったら、三年前は仕事で行けなかった父も一緒に、ぜひ小笠原諸島を再訪したいと思っています。」

には、悠仁殿下のお人柄を感じます。暖かく優しいお人柄を。

😇 やはり佳作は佳作です。と書いたのは、殆どは文献資料の引用で殿下の肉声が極めて少なく真面目に書かれたレポートのような作品だったからです。

他の入賞作品に比べたら力量の差は歴然。

それでも、悠仁殿下が真面目に真剣に取り組まれたことだけは伝わってくるし、その真面目さが取り柄であり、作品の味となっている。

素人の私が資料の引用とわかるくらいですから、審査員の方々も作品中の引用部分は解ったでしょう。

引用部分を引用と解るようにしなかったのが悪いといっても、中学生の作文ですからそこまで厳密には見なかったのではないでしょうか。

悠仁殿下の作品を読まずに批判しているかたは、是非読んで欲しい。

御自分が体験したことを後から資料を当たって確かめながら一生懸命纏めている悠仁殿下の姿が浮かび上がって来ます。ある意味愚直な一生懸命さは、どこか昭和天皇にも似て…。どうかその愚直な一生懸命さを失うこと無く。と申し上げたい。

作品冒頭。

作品結尾。

新潮が呈示しているガイドブックがこの記念誌の記事を引用しているかもしれないじゃないですか?😁

殿下の作品は74頁に掲載されています。

補足:

想像だけではいけない。と小笠原諸島返還50周年記念誌【原色 小笠原の魂 -The Spirit of Ogasawara Islands】

を調べてみました。

2018年に小笠原諸島返還50周年の記念事業の一つとして作られた記念誌は、当初小笠原村の住民にのみ配布され、島外の人には入手できなかったそうですが、大変内容が良いため再版、配布を希望する声が高かったので2019年3月PDFとしてネットで公開されています。

と、↑上の文章を私は以下のサイトの記事の文章を引用して書いたが、この程度の引用をダメだ。引用元を明記しろ。というのなら、週刊誌の記者を含めて世の物書きはモノを書けなくなりますわね。

小笠原諸島返還50周年記念誌【原色 小笠原の魂 -The Spirit of Ogasawara Islands】のPDFはこちら

大変良く出来ている冊子で、私は小笠原諸島への認識を新たにしました。

小笠原諸島とは事情が違いますので、いろいろ難しいことはあるのでしょうが是非とも同じような冊子を尖閣諸島、竹島の現地のかたが作成していただきたく思います。

殿下が資料とされた小笠原諸島返還50周年記念誌【原色 小笠原の魂 -The Spirit of Ogasawara Islands】に新潮が呈示した文章もそれらしい内容も無かったので、殿下が記念誌の他にも参照にされた資料はあるのでしょう。

参照した資料を全て明記するべきなのか、悩ましい問題です。

「学術論文」ではなく「ノンフィクション文学」ですからね。