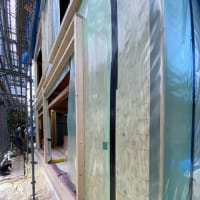

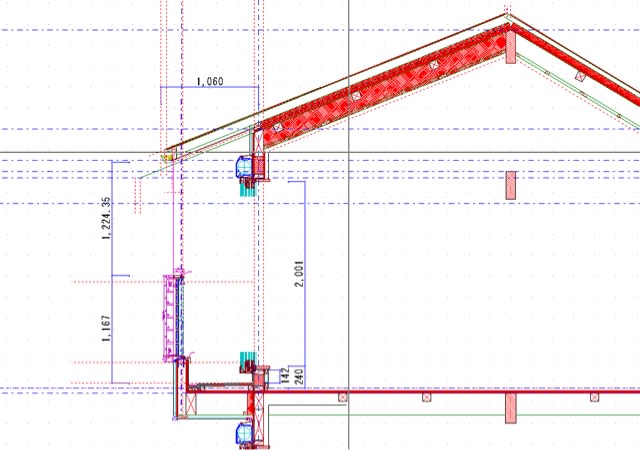

袖壁付きの建築バルコニーを設けることになった小金井の家、高さと出の検討の詰めを行いました。

コンパクトな敷地の北側斜線の影響で一階、二階ともに階高は抑えめなので、跳ね出し梁は一般の二階床梁と同じ高さになります。

そのため、バルコニーへの出入りはまたぎとなります。

またぎの寸法を出来るだけ小さくしながら、瑕疵担保履行法の防水立ち上がりの基準を守る(施工誤差を考慮して、余裕をもたせて)ため、排水部分から排水溝の勾配、床面の勾配を原寸で検討しました。

また、手すりの高さも安全基準を満足するように設定します。この手すりは笠木からの浸水を避けるため、アルミの既製品とします。側面だけはエステックウッドを貼りたいですが、予算、メンテナンスとの関係でどうなりますか。。。

バルコニーの手すりと軒の高さの関係も注意が必要です。「手すりと軒の間のあき>手すりの高さ」としないとバルコニー部分を含めて容積率を計算する必要がでてきます。敷地に余裕がないためバルコニー部分は容積率に含まれないようにしたいのです。

二階の階高は北側斜線の関係で決まっているので、屋根勾配を少しゆるくすることで軒を上げ、「手すりと軒の間のあき>手すりの高さ」となるようにします。

こうすることで、南北で屋根の出が異なりつつもなんとなくバランスが取れた外観になってきました。

バルコニーの出も検討しました。

軒の出は最大限出しつつも建築面積をオーバーしないように決定します。袖壁は軒の出よりも少しだけ出が小さくなります。バルコニーの出は袖壁の出で決まります。

こうなると、バルコニーの中の奥行きをなるべく広くするため手すりの下地の立ち上がりを出来るだけ薄くしたくなります。

バルコニーの手すりとその下地はは横から押される力に耐えられるように作る必要がありますので様々検討して、下地の作り方を考えました。

と、建築バルコニー一つでも様々なことを考えながら形や寸法を決めていくという作業があります。こうしたことを通じて、快適でスッキリとした住まいとなるよう日々考えています。

建築バルコニー

小金井の家の建築バルコニーの出と、出入りの高さ

この図面は矩計図の作業中の物です。

建築バルコニー

今日は1日設計作業でした。