光陰矢のごとしとはよく言ったもので、気がつけばあれだけ日本中が沸いた令和改元からもう二ヶ月が過ぎてしまいました。その間一回も更新していないこのブログもどうかとは思いますが。

さて、令和改元においては実際に改元が行われる一ヶ月前に新たな年号(=元号。以下、煩瑣を避けるために「年号」で統一します)の「事前発表」が行われたことで、一部保守派とか面白右翼おじさんたちの反発を惹起したことは記憶に新しいところです。確かに日本においては改元前に年号が発表されるということは近現代においては無く、結果として昭和改元の際に光文事件が発生するような状況がありました。

ですが、じゃあ改元前の年号発表の例は全く無いのか? というとそんなことはありません。1934年、満洲国において執政溥儀の皇帝即位に伴って行われた大同から康徳への改元は、事前に次の年号が発表され、しかも途中でその予定された年号自体が変更されたりしているのです。

とはいえ、私がここでお話したいのは改元そのものの話ではないのでその辺りの詳細は省略。今年の夏コミで頒布予定の『曠々満洲』第10号に掲載されるはずの拙稿「満洲国皇帝の即位儀礼―明清代との比較を中心として―」をご参照いただければ幸いです(露骨な宣伝)

違うんですよ。私がお話したいのはその改元が行われた根拠となるもの、すなわち康徳皇帝溥儀の即位詔書についてなんです。

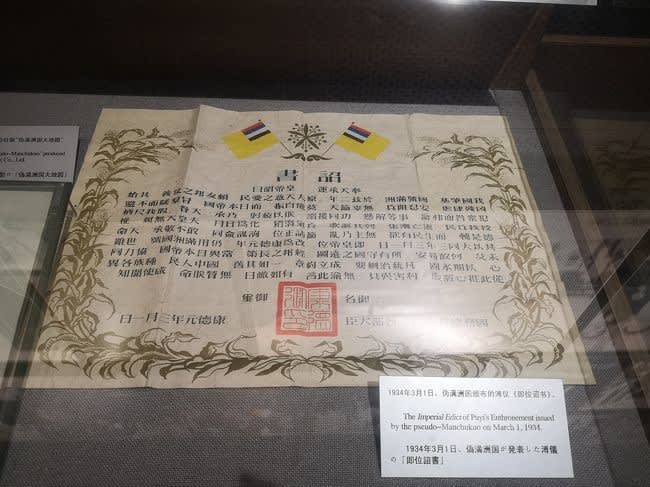

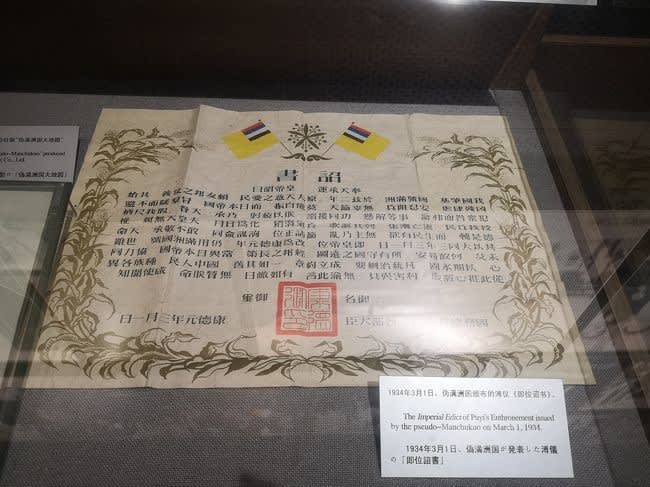

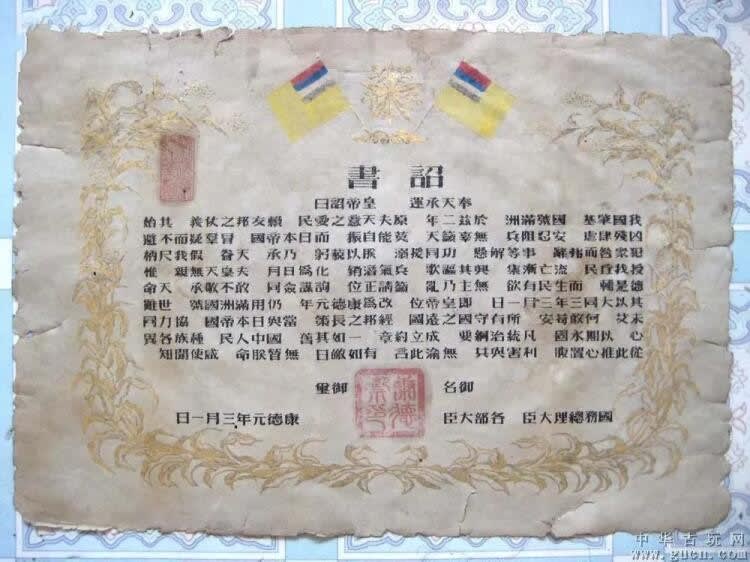

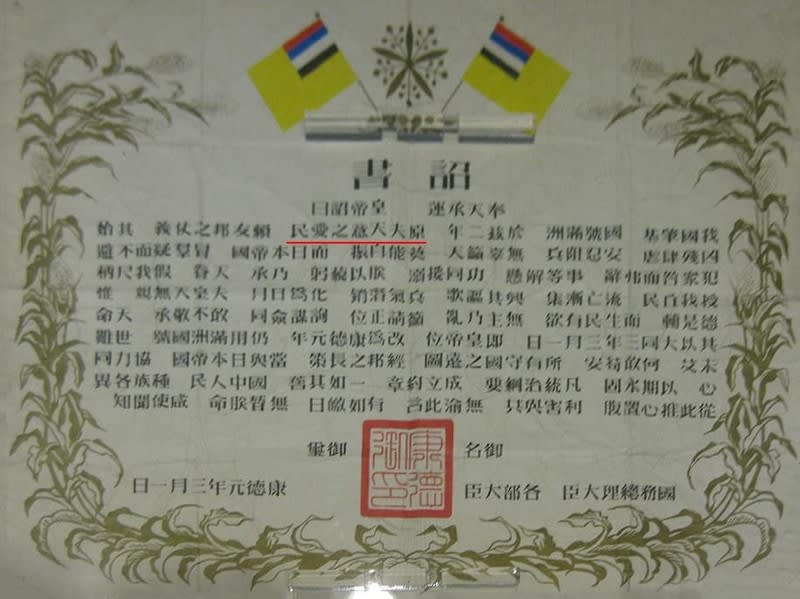

2019年7月4日現在、Googleで「満洲国 即位詔書」と画像検索するとこのような結果が出てきます。一番最初に出てきてる満洲国臨時政府の皇帝即位詔書はまあどうでもいいとして、問題は三枚目のこれです。

これは瀋陽(旧・奉天)の「9.18歴史博物館」に展示されているもののようですが、同様のものは長春(旧・新京)の「偽満皇宮博物院」でも展示されているようですし、またインターネット等を通じて古物取引もされているようです(押捺されている印が異なるため、厳密には同じものとはいえないのですが、まあ同様の様式によるものだとはいえるでしょう)。ついでに言うと、検索結果の二番目に出ているおじさんが広げているものも同じです。

私はこの様式の満洲国皇帝の即位詔書とされるものを「横書式即位詔書」と呼んでいるのですが、この横書式即位詔書、私は満洲国当時に公的に頒布されたものであるかどうかは極めて怪しいと思っています。

なぜ怪しいと思うのか、以下に三つの理由を申し上げましょう。

(1)なんで横書き?

一般的に言って、満洲国当時における出版物、印刷物における文章は縦書きなのが普通です。新聞やポスターなどで横書きが見られないわけではないのですが、これらは基本的に短いスローガンや見出し、あるいはデザイン上の必要があってのものです。

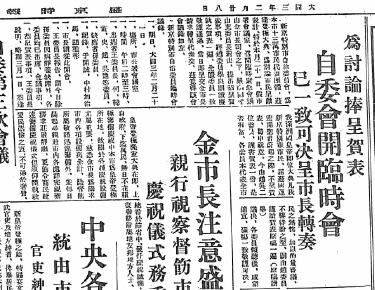

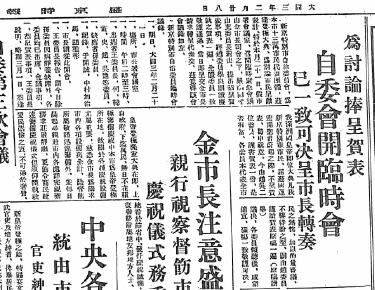

横書式即位詔書の場合、そういった必要があっての横書きではないように思えます。中国語の印刷物において横書き(横組)が全面的に採用されるようになったのは中華人民共和国が成立してからしばらく後の1956年のことで、それまでは基本的に縦書きでした。1934年当時の満洲国でも同様に縦書きが基本だったことは、当時の新聞(『盛京時報』)や出版物(『即位大典慶祝大会紀念録』)などからわかります。

(右:『盛京時報』1934年2月28日付 左:『即位大典慶祝大会紀念録』1934年刊行)

もしこの横書式即位詔書が1934年当時に頒布されたものであった場合、そこには横書きをせざるをえない理由がなければならないのですが、そのような理由は私には思いつきません。

(2)「康徳御印」ってなに?

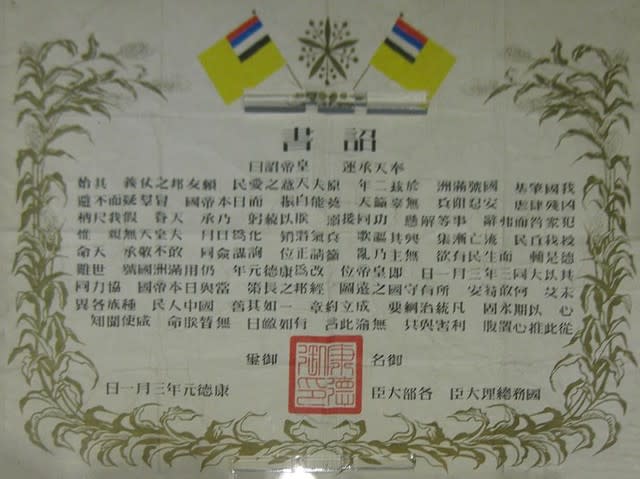

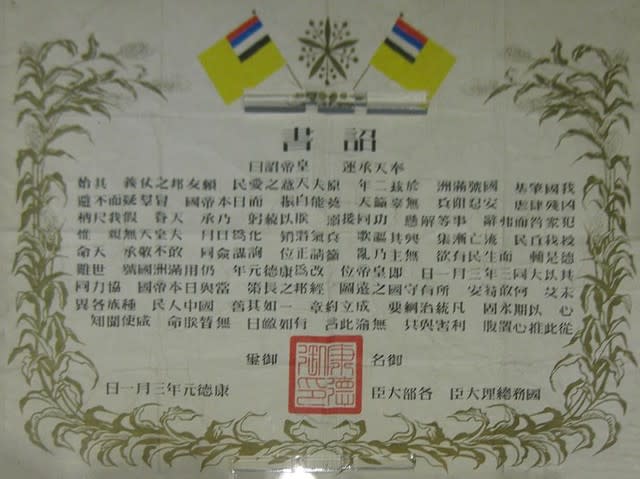

横書式即位詔書には、下部の「御名」と「御璽」の間に「康徳御印」(もしくは「康徳禦印」)という印が押捺、あるいは印刷されています。

(Wikimediaコモンズより。これはどうやら長春の偽満皇宮博物院の所蔵らしい)

さて、令和改元においては実際に改元が行われる一ヶ月前に新たな年号(=元号。以下、煩瑣を避けるために「年号」で統一します)の「事前発表」が行われたことで、一部保守派とか面白右翼おじさんたちの反発を惹起したことは記憶に新しいところです。確かに日本においては改元前に年号が発表されるということは近現代においては無く、結果として昭和改元の際に光文事件が発生するような状況がありました。

ですが、じゃあ改元前の年号発表の例は全く無いのか? というとそんなことはありません。1934年、満洲国において執政溥儀の皇帝即位に伴って行われた大同から康徳への改元は、事前に次の年号が発表され、しかも途中でその予定された年号自体が変更されたりしているのです。

とはいえ、私がここでお話したいのは改元そのものの話ではないのでその辺りの詳細は省略。今年の夏コミで頒布予定の『曠々満洲』第10号に掲載されるはずの拙稿「満洲国皇帝の即位儀礼―明清代との比較を中心として―」をご参照いただければ幸いです(露骨な宣伝)

違うんですよ。私がお話したいのはその改元が行われた根拠となるもの、すなわち康徳皇帝溥儀の即位詔書についてなんです。

2019年7月4日現在、Googleで「満洲国 即位詔書」と画像検索するとこのような結果が出てきます。一番最初に出てきてる満洲国臨時政府の皇帝即位詔書はまあどうでもいいとして、問題は三枚目のこれです。

これは瀋陽(旧・奉天)の「9.18歴史博物館」に展示されているもののようですが、同様のものは長春(旧・新京)の「偽満皇宮博物院」でも展示されているようですし、またインターネット等を通じて古物取引もされているようです(押捺されている印が異なるため、厳密には同じものとはいえないのですが、まあ同様の様式によるものだとはいえるでしょう)。ついでに言うと、検索結果の二番目に出ているおじさんが広げているものも同じです。

私はこの様式の満洲国皇帝の即位詔書とされるものを「横書式即位詔書」と呼んでいるのですが、この横書式即位詔書、私は満洲国当時に公的に頒布されたものであるかどうかは極めて怪しいと思っています。

なぜ怪しいと思うのか、以下に三つの理由を申し上げましょう。

(1)なんで横書き?

一般的に言って、満洲国当時における出版物、印刷物における文章は縦書きなのが普通です。新聞やポスターなどで横書きが見られないわけではないのですが、これらは基本的に短いスローガンや見出し、あるいはデザイン上の必要があってのものです。

(満洲国ポスターデータベースより。これでも横書きなのは見出しだけで、下部の「執政宣言」は縦書きになっています。)

横書式即位詔書の場合、そういった必要があっての横書きではないように思えます。中国語の印刷物において横書き(横組)が全面的に採用されるようになったのは中華人民共和国が成立してからしばらく後の1956年のことで、それまでは基本的に縦書きでした。1934年当時の満洲国でも同様に縦書きが基本だったことは、当時の新聞(『盛京時報』)や出版物(『即位大典慶祝大会紀念録』)などからわかります。

(右:『盛京時報』1934年2月28日付 左:『即位大典慶祝大会紀念録』1934年刊行)

もしこの横書式即位詔書が1934年当時に頒布されたものであった場合、そこには横書きをせざるをえない理由がなければならないのですが、そのような理由は私には思いつきません。

(2)「康徳御印」ってなに?

横書式即位詔書には、下部の「御名」と「御璽」の間に「康徳御印」(もしくは「康徳禦印」)という印が押捺、あるいは印刷されています。

(Wikimediaコモンズより。これはどうやら長春の偽満皇宮博物院の所蔵らしい)

(中華古玩網より。これは「禦印」。また、左上にはなぜか溥儀の紫禁城時代の鑑蔵印「無逸齋精鑒璽」が押捺されている)

そもそも「御璽」という文字自体が原本に鈐された満洲国皇帝の御璽の代わりなのに、なぜそれに加えて印を押捺する必要があるのでしょうか。

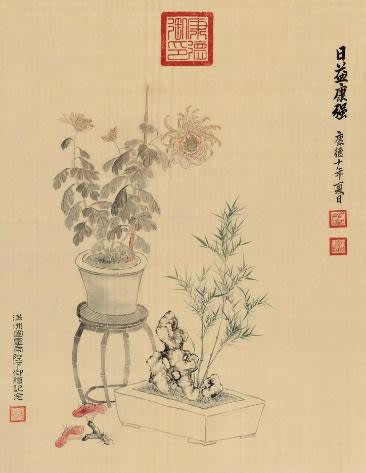

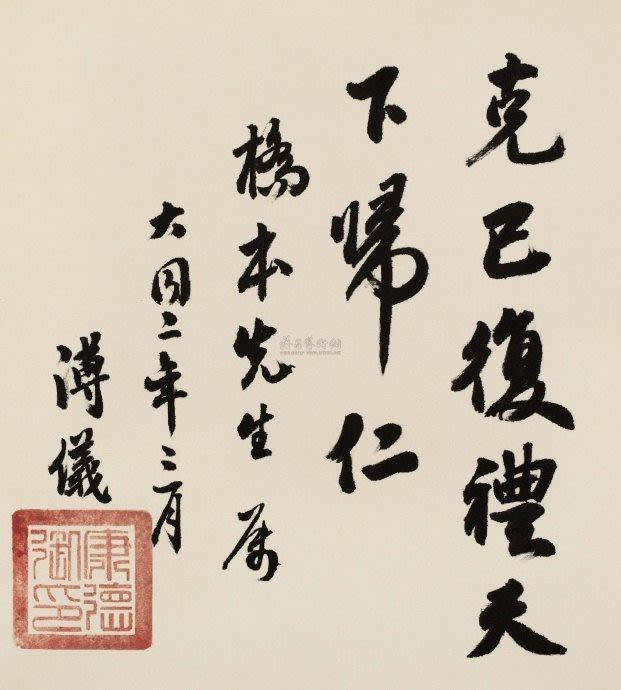

また、この「康徳御印」は満洲国皇帝の正式な印璽ではありません(詳細については再度の宣伝となりますが拙稿「満洲国皇帝の即位儀礼―明清代との比較を中心として―」をご参照いただければ幸いです)。溥儀が満洲国皇帝時代に私的に用いていた印もいくつか確認していますが、当時の新聞や雑誌に掲載されていたり、あるいは溥儀と直接の関係があって贈与されたりした等の出所が明らかな書画類に用いられた印には、現在までのところこの「康徳御印」は確認できていません。

中国の書画販売サイトなどに掲載された、溥儀の書画とされるものにはこのように押捺されているものをまま見かけますが、そうした書画の中には例えば「大同二年」、すなわち1933年の作品とされているにもかかわらず「康徳御印」が押捺されていたりするものがあります。

これなどは印影自体もぎこちなく、偽作、あるいは偽印の可能性が大いにあるといってよいでしょう。仮に「康徳御印」が溥儀によって実際に用いられていた印であったとしても、それが後に誰かの手に渡って利用された、あるいは偽造された可能性は排除できません(「禦印」に至っては現状、横書式即位詔書以外の用例が見当たりません)。

(3)詔の内容に誤りがある

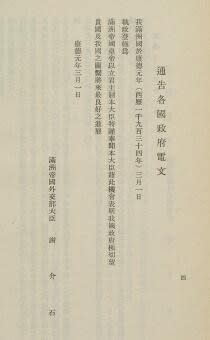

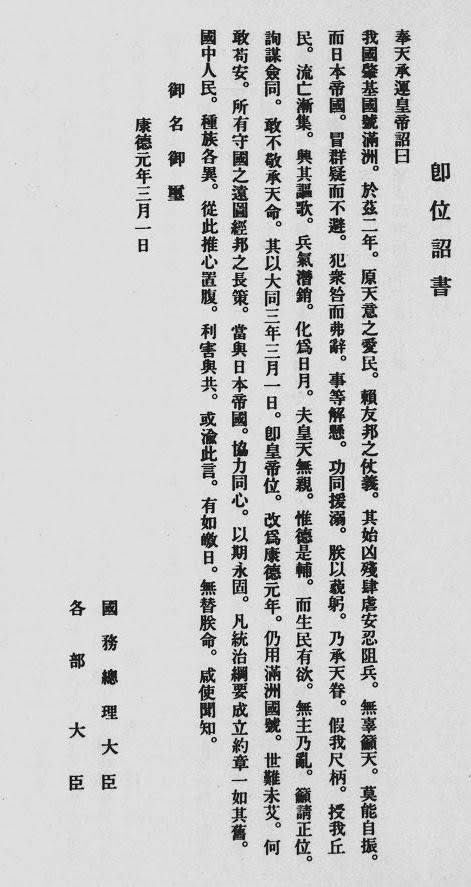

満洲国皇帝の即位詔書はその重要性から、満洲国当時に発行されたいくつもの文献に(当然ながら縦書きで)全文が収録されており、原文である中国語(満文)版、訳である日本語(日文)版を確認することが出来ます。

これら他の文献史料で確認できる即位詔書の全文(満文版)は、以下のようになります。

奉天承運皇帝詔曰

我國肇基國號滿洲。於茲二年。原天意之愛民。賴友邦之仗義。其始凶殘肆虐安忍阻兵。無辜籲天。莫能自振。

而日本帝國。冒群疑而不避。犯衆咎而弗辭。事等解懸。功同援溺。朕以藐躬。乃承天眷。

假我尺柄。授我丘民。流亡漸集。興其謳歌。兵氣濳銷。化爲日月。夫皇天無親。惟德

是輔。而生民有欲。

無主乃亂。籲請正位。詢謀僉同。敢不敬承天命。其以大同三年三月一日。卽皇帝位。改爲康德元年。

仍用滿洲國號。世難未艾。何敢苟安。所有守國之遠圖經邦之長策。當與日本帝國。強力同心。以期永固。

凡統治綱要成立約章一如其舊。國中人民。種族各異。從此推心置腹。利害與共。或渝此言。有如皦日。

無替朕命。咸使聞知。

御名御璽

康德元年三月一日

國務總理大臣

各 部 大 臣

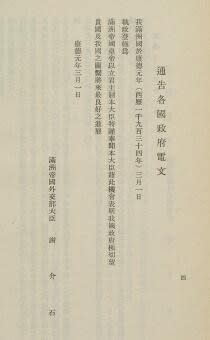

(『[満洲国]外交部公表集』第3輯より)

さて、ここで問題となるのが「原天意之愛民。賴友邦之仗義」の部分。日文版だと「天意ノ愛民ニ原ツキ友邦ノ仗義ニ賴リ」となる箇所ですが、ここが横書版即位詔書では「原夫天意之愛民」となっているのが下の画像でお分かりになるかと思います。

この「夫」はアジ歴で公開されている帝政実施前の「即位改元詔」案文から即位後の『[満洲国]外交部公表集』『即位大典慶祝大会紀念録』に至るまで、出所の明らかな公的史料からは確認できません。明らかな誤植です。

他のどうでもいいような(?)文章ならいざ知らず、皇帝の即位詔書という重要な文章で誤植をして、それがそのまま表に出たというのはもしこれが公的に製作されたものなら考えづらいことです。『政府公報』(日本の『官報』に相当)のような逐次刊行物ならいざ知らず、横書式即位詔書のような凝った印刷物だとそれはちょっとどうなんだい? という感じです。

とまあ、以上の三点がどうもこの横書式即位詔書が「怪しい」という理由です。

ついでに怪しいのが、横書式即位詔書がどのように発見されたか。

先ほどのGoogle画像検索の2枚目は2009年4月8日に報道されたエキサイトニュースの記事にあるものなのですが、これは元々サーチナの記事だった様子。

サーチナでは見られないようですし、エキサイトニュース版にしても古い記事ですからいつ消えるとも分からないので、以下に画像ともども転載しておきましょう。サーチナとエキサイトニュースさん許して。

>【中国】清朝最後の皇帝の即位詔書が公表される

>サーチナ 2009年4月8日 11:23

>4月7日、河南省開封市に住む民間の収集家、廖大林さんがメディアに清朝十二皇帝の最後の皇帝となった宣統帝溥儀の即位詔書を公開した。

>この詔書は1934年3月1日に発行されたもので、横58.5センチ、縦42センチである。詔書には旧満州国の紋章と国旗がプリントされており周囲には金箔装飾のコーリャンがあしらわれている。

>詔書は全部で269字からなり旧満州国の元号「康徳」の御璽が押されている。(CNSPHOTO)

んー、そもそもこの記事の時点で色々と表現が不正確ですね。これは「清朝最後の皇帝」である「宣統帝」の即位詔書じゃないですし、「1934年3月1日」に発行されたものであるかどうかもよく分かりません。

「1934年3月1日」、つまり康徳元年3月1日はこの即位詔書の文言そのものが発布された日であって、この横書式即位詔書がどこで誰によりいつ印刷され発行されたのかは不明とするのが適当でしょう。

ここで廖氏がカメラに見せているのは、左上に長方形の印が見えるところからすると、上記の「無逸齋精鑒璽」が押捺された横書式即位詔書と同様か、もしくは同一のものと考えられます。

そしてこの「公表」がニュースになったところから考えると、もしかすると横書式即位詔書は2009年に廖氏が公開したものが現代における初出で、他の色々なところで展示されている横書式即位詔書はその複製なのかもしれません。

「禦印」が「御印」になっていたりするので、そこはまた別系統なのかもしれませんが。

中国の個人コレクターが蒐集した文物のニュース、というと思い出されるのが2015年に報道されたこの「岸信介の軍刀」の話。

「中国人民抗日戦争勝利70周年」を記念して「明治天皇、載仁親王、岸信介、伊藤博文、川島芳子、土肥原賢二らの軍刀108振りなど、重要な史料」が「愛国コレクターの王雪氏から提供され」て北京市第五中学校を会場として展示されたというニュースなんですが、岸は軍人じゃねえから軍刀は持ってないだろとか散々つっこまれてニューズウィーク日本版でも取り上げられたりしました。

もしかするとこの廖氏が公開した「即位詔書」=横書式即位詔書も…なのかもしれません。横書式即位詔書の一部を展示している偽満皇宮博物院にしても、私が観に行った時には記念章の名称を取り違えて展示していたりしていたので…。

とはいえ、一足飛びに結論を出すのは早計に過ぎるというもの。

現時点では、先ほどの三点を指摘し、特に内容に誤りがみられるので横書式即位詔書を史料として用いるのは避けた方がよいのではないか、という程度にとどめておきましょう。

最後に再三の宣伝で申し訳ありませんが、今度のC96、日曜日西D67bで参加する「満洲研究会」の『曠々満洲』第10号にこういう記事を寄せております。

興味を持っていただけたら是非お手に取っていただければ恐悦至極。