今回ご紹介するのは、恩賜財団軍人援護会の東京都支部の名が入った、靖国神社の参拝記念扇子です。

恩賜財団軍人援護会は、日華事変(日中戦争)の勃発から約1年後の1938(昭和13)年10月3日、当時の近衛文麿内閣総理大臣に軍人援護に関する勅語と御内帑金300万円が下賜されたことを受けて、同月7日に設立が決定された組織です。この組織は銃後一体、官民が協力して傷痍軍人や軍人遺族家族に対する各種の援護事業を行うものとされ、各道府県に支部が設置されました。

…ええ、「各道府県」にです。といいますのは、軍人援護会が設立された1938年当時、東京は「東京府」であって、都制は敷かれていなかったからです。東京都が誕生するのは、軍人援護会の設立からおよそ5年後の1943(昭和18)年7月1日のこと。ですから、この扇子が配布されたのは、早くても1943年7月以降ということになります。

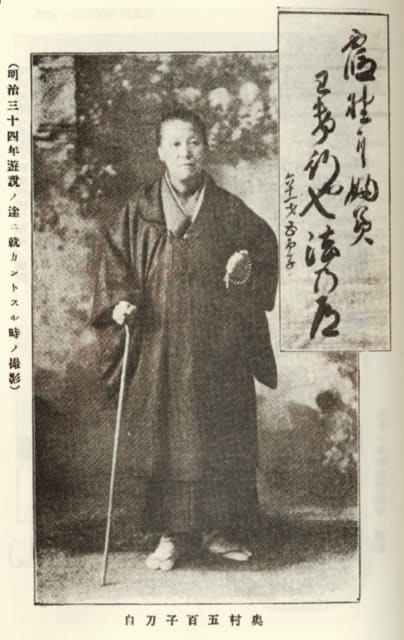

扇子の表面には「忠」「英機」の揮毫。第40代内閣総理大臣、東條英機の揮毫とみてよいでしょう。東條内閣は1944(昭和19)年7月に重臣連中の工作によって倒れ、小磯国昭内閣に交代していますから、この扇子が配布された時期は1943年7月から44年7月までの約1年間の間、いずれかの時期に配布されたものと見ることができます。

裏面には桜の絵。左下には朱色で「恩賜財団軍人援護会東京都支部」と書かれています。

オリジナルの袋と、帯封をした状態の扇子。袋には「靖国神社参拝記念」「恩賜財団軍人援護会東京都支部」と書かれています。

参考:「軍人援護に関する勅語」

昭和十三年十月三日

内閣総理大臣ニ賜ハリタル軍人援護ニ関スル勅語

朕カ陸海軍人ノ忠誠勇武ナル明治以来屢国難ヲ克服セリ而シテ今次ノ事変師ヲ隣彊ニ出スヤ又克ク忠烈ヲ励ミ以テ国威ヲ中外ニ顕揚シ朕カ忠実ナル臣民銃後ニ在リテ相率ヰ公ニ奉シ出征ノ将兵ヲシテ後顧ノ憂ナカラシム朕深ク之ヲ嘉尚ス惟フニ戦局ノ拡大スル或ハ戦ニ死シ或ハ戦ニ傷キ或ハ疫癘ニ殪ルゝモノ亦少カラス是レ朕カ夙夜惻怛禁スル能ハサル所ナリ宜シク力ヲ軍人援護ノ事ニ効シ遺憾ナカラシムヘシ茲ニ内帑ヲ頒チ之レカ貲ニ充テシム卿其レ朕カ意ヲ体シ之レカ規画ニ当リ克ク其ノ績ヲ挙ケンコトヲ期セヨ