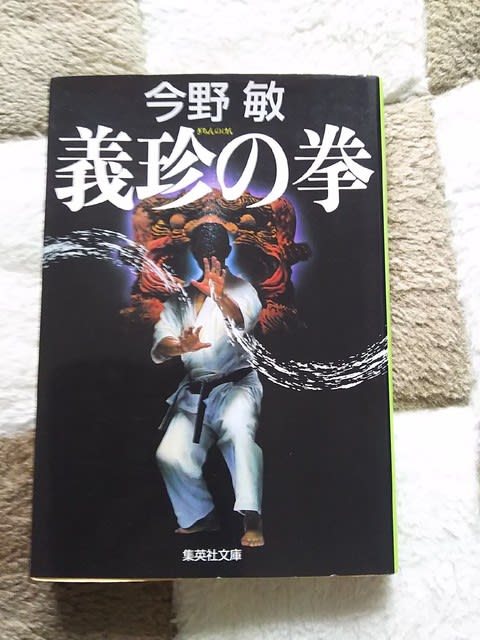

今野敏さんの小説です。義珍とはもちろん船越義珍の事ですから、大人の基礎知識としてはほとんどの人がおわかりかと思います。なので、いちいち解説はしません。

実は私が初めて今野敏さんの本を読んだのは「琉球空手、ばか一代」でした。これは自伝エッセイなので、「面白い本を書く空手家」という認識だったのですが、そのエッセイが発売された2008年にはもう相当な人気作家だったんですね。もっともその後、「隠蔽捜査」シリーズを何冊か読んだので、もう今はわかります。

船越義珍は、Wikipediaによると「沖縄県出身の空手家。初めて空手を本土に紹介した一人であり、松濤館流の事実上の開祖。本土での空手普及に功績がある。」とのことです。私は松濤館を作った人という認識だけだったのですが、そもそもいま国内で世間に広まっている空手の開祖のような方です。

この本はその船越義珍の生涯を小説にしたものですが、Wikipediaを見てもほとんどそのままなので、そこは忠実にしてあるのでしょう。20数年前は私も格闘技バカだったので、「格闘技通信」と「ゴング格闘技」を毎月読んでました。しかも総合格闘技だけにしておけばいいものの、空手からキックボクシングまで色々ビデオ買ったりしてたくらいで。その時、伝統派空手の四大流派も覚えたのですが、「ん? 松濤館? 日本空手協会?」とか思ってたのですが、今回そこの関係もよくわかりました。

それで、これまで「空手の型って練習する意味あるの?」とか思ってたのですが、この本を読んでなんだか習ってみたくなりました。船越義珍は生涯にわたって空手が競技化することも、そもそも組手をすることにも否定的で、「空手の本質は型にある」というのが持論だったのですね。いろんな型をさらっとやるだけではなく、一つの型を何年にも渡って体の使い方を考えながら習得し、それができたら次はまた別の型をやるとか、素敵です。とはいえ、その辺はこの本を読んでみねばわからないでしょう。

この本の文庫版のあとがきは押井守さんが書いてるのですが、面白い話がありました。今野敏さんは、ときには冗談のように「空手は格闘技ですか? 武道ですか?」と聞かれるときがあるそうですが、その時には「空手は伝統芸です」と答えるそうです。ただし「伝統芸もちょっと強いよ」というそうで、かっこいいですね。

昔、マンガ雑誌のページの隅に「空手 君の手が手刀になる」という、通信教育の広告がありました。いとうせいこう氏が本当にそれをやってたそうですが、当時は教本を見て覚えた型の写真を撮って送るという形式だったとか。今だともちろんDVDも動画配信もあるので、型ならできるかなぁとか。

実は私も小学生の頃に1年だけ空手教室に通ってて、立ち方とか突きとか前蹴りは一応習いました。段位があればかっこいいのですが、昇級試験を一度受けただけなので八級まで。さすがに空手家とは名乗れんなぁ。

とにかく、この本は面白いので船越義珍LOVEの人は今すぐお買い求め下さい。ちょっと泣けます。「生きているものは変わるんだよ」というセリフが素敵ですし。大河ドラマにもできなくはないという気もしてます。